先日公開した、家主・田中ヤコブのゆかりの地・茗荷谷にまつわるインタビュー(参照:家主・田中ヤコブが茗荷谷で語る「茗荷谷」)。そこでとりわけ印象的に話されていたのが「茗荷谷駅近くの小石川図書館でCDとレコードを毎日のように借りていた」というエピソードだった。その話を受け、館内の様子を撮影しに行くと、確かにそこには図書館とは思えないほどの大量のCDとレコードが。その枚数はそれぞれ2万枚ずつにもおよぶのだという。

しかし、そもそもなぜ小石川図書館にはそんなに大量のレコードやCDが所蔵されているのだろうか? そしてその選盤は誰がどのように? さまざまな疑問が湧き出た音楽ナタリー編集部は、別途、小石川図書館の職員へ取材を実施することに。音楽ライター・村尾泰郎氏に図書館へ赴いてもらい、視聴覚資料の担当者でもある副館長・大谷康史さんから、70年以上にわたるレコード所蔵の歴史や、近年開催されているレコードコンサートの裏側について聞いてもらった。

取材・

当初の理念は「目で読み耳で聴く」

静かな場所で、ゆっくりと本を読むことができる図書館。本好きにはオアシスのような場所だが、そこでロックやジャズ、クラシックなどさまざまな音楽を聴くことができる、音楽好きの隠れた聖地として愛されてきたのが、東京都文京区にある小石川図書館だ。図書以外に、レコード、CDの試聴や貸し出しが行われている小石川図書館は、レコードの在庫が2万枚もあるというのだから驚かされる。日本の自治体でレコードの貸し出しが行われている数少ない図書館──そんな夢のような場所があるのかと、8月の猛暑日の昼下がりに茗荷谷の駅に降り立った。

強い日差しを浴びてアスファルトの舗道から陽炎が立ちそうな大通りから裏通りに入ると、木陰が多い静かな公園に隣接して小石川図書館はあった。取材に訪れた日は休館日。エアコンの効いた居心地のよい館内でスタッフが静かに業務をこなす中、レコードやCD、DVDが置いてある2階の視聴覚フロアに案内され、そこで取材をすることに。見晴らしのよい空間にはCDや音楽関係の書籍が並んでおり、さらには楽譜のコーナーもあるとは珍しい。レコードは小部屋にまとめられているが、亡くなったばかりのオジー・オズボーンの追悼コーナーがあったりして、まるで中古レコード屋のようだ。このフロアにあるCDやレコードはすべて無料で借りられるうえに、CDは文京区の他館にあるものも取り寄せてもらえるという。

この日、話を聞かせてくれたのは副館長で視聴覚資料を担当している大谷康史さん。大谷さんによると、小石川図書館がレコードを所蔵し始めたのは今から70年以上も前、1954年のことだった。

「その頃は200枚程度のレコードが所蔵されていたそうです。その後、1966年に小石川図書館が改築される際に『レコードライブラリー』というコーナーを作って館内でレコードの試聴ができるようになりました。音楽図書や楽譜も置いて、『目で読み耳で聴くことで、立体的に資料を利用することができる』というのがレコードライブラリーの理念でした。その理念が現在まで受け継がれているんです」

文京区の図書館が作ったレコード分類法

当時のレコードライブラリーの写真を見せてもらうと、机に試聴用のレコードプレイヤーやオープンリールのテープレコーダーが並んでいる。オーディオ機器が高価だった時代だけに、当時の音楽好きにとっては目もくらむような風景だったに違いない。レコードも高級品。1969年からレコードの貸し出しが行われるようになったが、当初、その扱いには細心の注意が払われた。

「レコードを貸し出す際、利用者は自宅にあるレコードプレイヤーの品番とレコード針の型番を申請書に書くのが規則でした。レコードは消耗品なので、できるだけいい環境で利用してもらって保存状態を保ちたかったんでしょうね。この規則から、当時の司書のレコードに対する思いが伝わってきます。あと、こんな面白い写真もあるんですよ」

と見せてくれたのは、掲示板に貼り出されたレコードの帯の写真。まるでのれんのように帯が並んでいる。新しいレコードが入荷されると、そのレコードの帯が掲示板に貼られたという。当時、この“帯のれん”をチェックするのを楽しみにしていた利用者もいただろう。1960年代後半から70年代にかけて、コーヒー1杯でさまざまなレコードを聴けるジャズ喫茶やロック喫茶が若者たちの間で人気になる中、小石川図書館以外の文京区の図書館でもレコードが所蔵され、貸し出しが行われるようになった。これがレンタルレコード店が登場するはるか前のことだと思うと、文京区の図書館がいかに視聴覚資料に力を入れていたかがわかる。

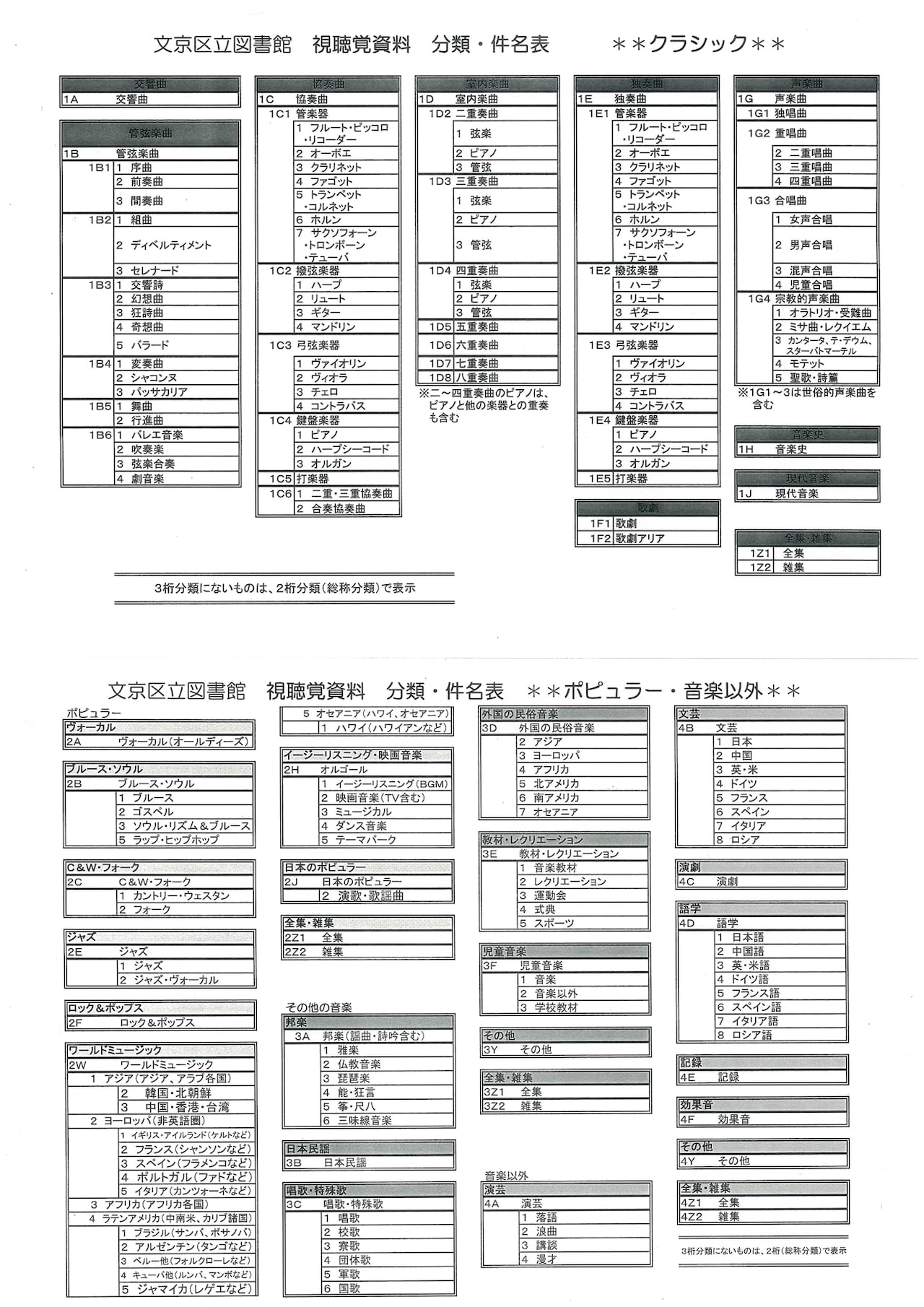

「日本の図書館には、『文学』『歴史』など種類ごとに図書を分類する十進分類法というものがあるんです。でも当時、レコードには全国共通の分類方法はありませんでした。そこで文京区の図書館で分類法を作ったんです。この分類表を見ると、当初、クラシックにかなり力を入れていたことがわかります」

クラシックは「交響曲」「協奏曲」「室内楽曲」「歌劇」など10項目に分類され、さらに「協奏曲」は楽器別に21項目に分類されている。一方、ロックは「ロック&ポップス」のみ。「パンク」も「ヘヴィメタル」も「テクノ」も存在しない。そういった音楽はレコードライブラリーができた頃にはなかったと思えば、小石川図書館の歴史の長さを感じる。そして、その歴史の中で大きな転機となったのが、コンパクトディスクの登場だ。

「90年代に入ってCDが音楽メディアの主流になると、急激にレコードが聴かれなくなってしまい、90年代前半にレコードの購入が中止になってしまうんです。そして、CDが貸し出しの中心になる中で、所蔵レコードの廃棄が検討されたこともありました。でも、『レコードは20世紀後半の音楽文化を記録した貴重な資料だ』という主張が認められ、各図書館にあったレコードを小石川図書館に集約して保存することになったんです。なので、今ここにあるレコードは、CD時代になる前に購入されたものばかりなんです」

「なんで図書館にこんなものが!?」

小石川図書館では、発売日に購入されて当時の若者に聴かれたレコードが、その若者の息子や孫の世代まで聴き継がれているというわけだ。正直言って中古レコード屋の商品よりも状態は悪いが、そこには大勢の人たちに聴かれてきた時の流れが刻み込まれている。まさに昭和遺産だ。サブスク全盛期の現在も小石川図書館は毎月CDの新作を購入し、“音楽文化の記録”を集め続けているが、では、どのような基準で購入しているのだろう。

「文京区の図書館全館が担当ジャンルごとに新作情報をチェックして、所蔵する作品を決めています。小石川図書館はジャズを担当していますが、各館ごとに『どうしてもうちの館で所蔵したい』というものがあれば、ジャンルは関係なくリクエストが出せるんです。だから『なんで図書館にこんなものが!?』と驚くような作品が所蔵されていたりするんです」

自分が好きな作品を選べるなんて、音楽好きには楽しい作業だな、と思ってしまうが、あくまでも図書館の資料。マニアックな品ぞろえが評価されるわけではない。

「図書館で大切なのは利用者のニーズに応えることです。珍しいものがあっても、利用されなかったら意味がありません。その図書館の利用者がどんなものを求めているのか。日頃、利用者の方々と接して得た知識やデータをもとにして蔵書構成を考えます。利用者が図書館を作っていくんです」

ちなみに小石川図書館では1970~80年代の洋楽ロックやジャズが人気とのこと。そういった傾向を頭に入れながらさまざまなジャンルの作品をバランスよく配置するには、音楽に対する知識や経験が必要になってくる。そこが通常の図書館司書とは違うところだが、その点、大谷さんには申し分のないキャリアがあった。

「私は長い間、レコードショップのWAVEやHMVでバイヤーとして働いていたんです。だんだんCDが売れなくなって転職を考えていたときに、図書館のデータベース作成から運営までを行う会社に採用され、小石川図書館に配属されました。以前から図書館の仕事には興味を持っていたんです。でも文京区の図書館でレコードやCDの貸し出しをしているとはまったく知らなかったので、働き始めて驚きました。働きながら司書資格を取得して勉強は続けていますが、どんなCDを選定するか、どんな作品を棚に並べるかは、バイヤーをやっていたときの経験も役に立っています。ただ、レコードショップに比べて、図書館は気楽にオススメできる。こちらが勧めたものがその方に合わなかったとしても、返して、また別の作品にトライしていただければいいので」

予約が殺到するようになった“ある施策”とは?

geek@akibablog @akibablog

図書館なのにレコード2万枚──文京区立小石川図書館ってどんな場所? - 音楽ナタリー コラム

https://t.co/EDbjHNGFY9