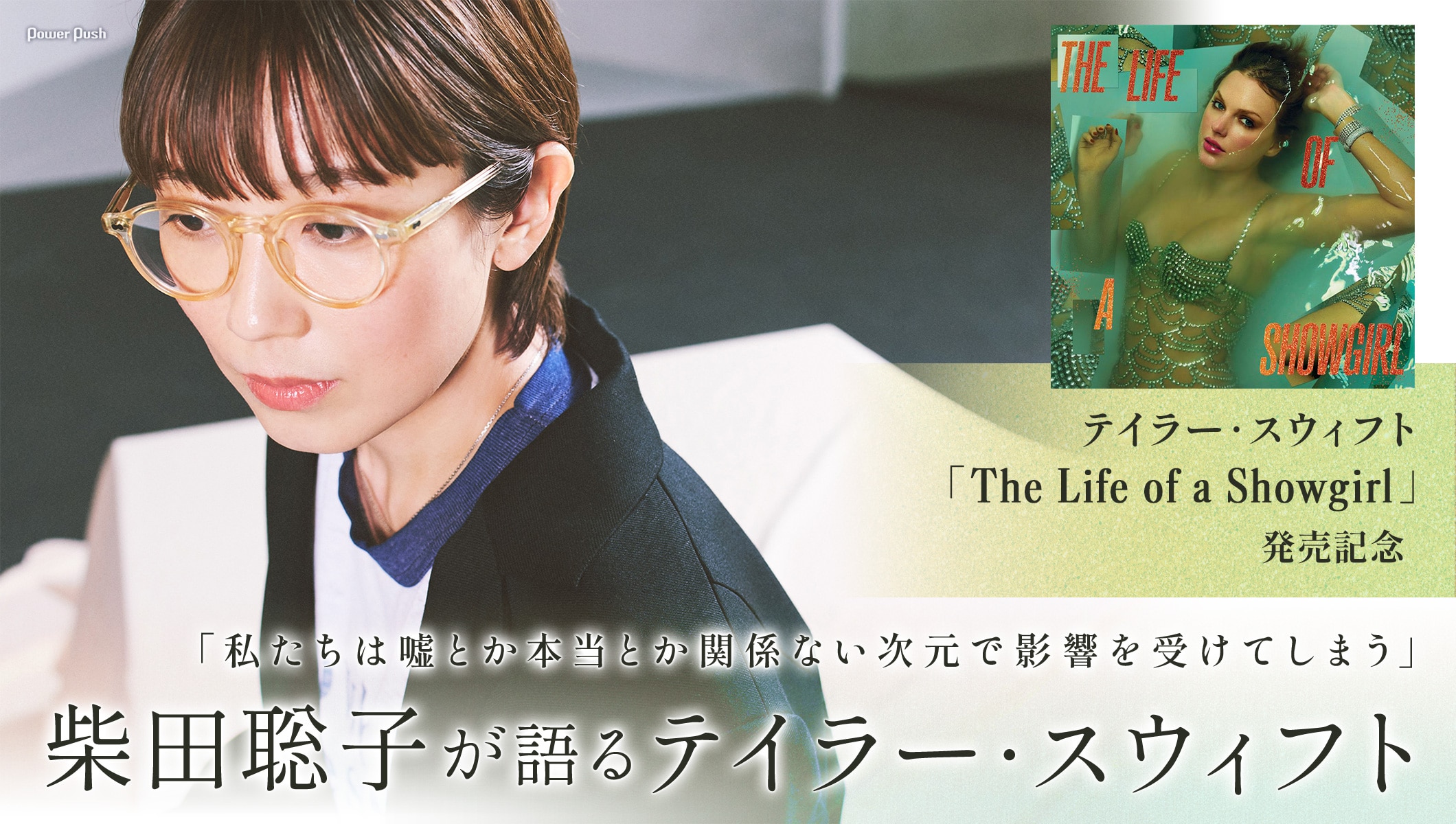

テイラー・スウィフトがニューアルバム「The Life of a Showgirl」を10月3日にリリース。また彼女の誕生日の前日である12月12日、同作の日本盤が発売される。本作の発売を記念して、音楽ナタリーでは、テイラーを敬愛するアーティストにその魅力を聞く特集を展開。その第1弾として、かねてよりテイラーへの深い愛をにじませてきたシンガーソングライター・柴田聡子にインタビューした。

柴田は過去、「文學界」でのエッセイ連載でNetflix配信のドキュメンタリー映画「ミス・アメリカーナ」に言及し、テイラーの生き方に強い共感を示していた。改めてテイラーの音楽家としての魅力、1人のアーティストとしての在り方、そして最新作「The Life of a Showgirl」について思いの丈を語ってもらった。同時代を生きるシンガーソングライターとして、畏怖と共感の間で揺れる彼女の言葉を通じて、テイラーの表現の粋を共に探求していただきたい。

取材・文 / 風間一慶撮影 / YURIE PEPE

「Lover」はクールなんです

──今日はテイラー・スウィフトについて存分に聞かせてください。まず、最初にテイラーを認識したのはいつですか?

「テラスハウス」のテーマ曲(「We Are Never Ever Getting Back Together」)ですね、思い出深いです。後追いであの番組を観ていて、すごいワクワクしたんです。個人的に、テイラーは「テラスハウス」で一気に日本でも聴かれ始めた印象ですね。

──「We Are Never Ever Getting Back Together」のリリースは2012年、すでに柴田さんも音楽活動を始めていたタイミングですよね。この時期からテイラーの活動を追うようになると。

はい。それから「Red」に「1989」と続いていろいろ聴くようになるんですけど……個人的に好きになったきっかけは「Lover」なんです。もう、本っ当に大好きなアルバムで。「ミス・アメリカーナ」(2020年配信のテイラー・スウィフトのNetflixドキュメンタリー)が出たのって「Lover」のあとですよね?

──そうですね。「Reputation」から「Lover」に至るまでの期間を「ミス・アメリカーナ」では追っています。

「Lover」のリリースは2019年ですよね。アルバムとしてめちゃくちゃ好きなんですよ。まずジャケットがいいんです。テイラーのジャケットとしては珍しいテイストの、カラフルで柔らかい印象があって。歌詞の内容も変化を感じて、テイラーが個人的に考えていることがリスナーにも伝わるというか。彼女は昔から恋愛の歌を足掛かりにいろんなことを表現していましたけど、「Lover」ではその幅が一層広がりましたよね。

──おっしゃる通りだと思います。

そのうえで、「Lover」はクールなんですよ。「ミス・アメリカーナ」を観ると、それまでのテイラーが目指していた「いい子(Good Girl)」みたいなところから、「Lover」で一歩踏み出したことも判明したりして、私にはそれがカッコよく見えたんです。

──今回のインタビューに向けて僕も「ミス・アメリカーナ」を観返してきたので非常にわかります。個人的には、あれを観るとカニエ・ウエストのことが少し苦手になるというか……(笑)。

まあそうですねえ……でも私はカニエの音楽も好きなんで微妙な気持ちですよ。同じくNetflixにカニエのドキュメンタリー(「jeen-yuhs:カニエ・ウェスト3部作」)があるじゃないですか、全部で12時間くらいあるやつ。それを観て以来、カニエのことを憎みきれていないというか。2人の間には本当にいろんなことがあったわけで、その関係性に“アメリカっぽさ”を感じました。

嘘とか本当とか関係ない次元で影響を受けてしまう

──「ミス・アメリカーナ」には何度も「いい子(Good Girl)」という言葉が出てきますよね。ある意味で、テイラーのキャリアにおいては軸となるキーワードなのかと。

「正しくありたい」姿勢はテイラーを見るうえでの大事な要素だと思うんです。「Lover」は、単純に「いい子」をやめましたっていう内容じゃなくて、「いい子」から「『人』としてどうありたいか」に本人の考えがシフトした結果完成したアルバムなのかなと思います。「いい子」から脱却した先が「口が悪くなる」とかじゃなく、「自分にとって、人間として正しくありたい」というポイントに落ち着いたのは素晴らしいと感じますし、私は好きですね。

──柴田さんは「ミス・アメリカーナ」の感想を「文學界」のエッセイ(「とても遠くのメロディー番長に向かってオース!」)につづっていましたよね。エッセイは「遠くて遠くて痺れる」という1文で締められていました。柴田さんとテイラーをはじめとしたポップスターたちとの距離感──例えばビヨンセや安室奈美恵など──を象徴する表現ではないかと。

私は好きになるものとの距離感についてはあまり気にしてないんです。そもそも、テイラーの作品や「ミス・アメリカーナ」のどこまでが真実かなんて、私にはわからないわけで。真実は全世界のリスナーも誰ひとりとしてわからない。だけど、彼女の生き様や音楽への向き合い方にはみんなが注目している。滑稽な関係ですよね。私たちはテイラーについて何も知らないのに、嘘とか本当とか関係ない次元で心底好きになって影響を受けてしまうのは、とても痺れることだと思うんです。

──なるほど。

それと、テイラーはスターであることの苦悩を歌うけど、ちゃんとスターとしての自分の立場も受け入れていて、その2つを葛藤させるさまがよく見える人だと思うんです。かたちは違うけれど、そういう葛藤は普通に生きている私みたいな人間にも起こりうることだったりするので、その点に関しては共感するところもあったりします。

──セクシャルハラスメント被害に関する裁判や原盤権の問題など、「ミス・アメリカーナ」はテイラーが1人の人間として立ち上がっていった時期を映していますよね。

人生はそれぞれマジですべてが大変だなって。本当に。「ミス・アメリカーナ」の中には、世界中の人が共感するようなポイントも確かにあると思います。

コロナ禍で作られた「folklore」について

──ここまで「Lover」期までを中心に話してきましたけど、柴田さんはテイラーのその後の活動をどのように見ていますか? 例えば2020年には「folklore」と「evermore」というアルバムが立て続けにリリースされましたよね。

「folklore」は本っ当に……なんというか、とにかくよかったです。マジですごいアルバムだなと思いました。コロナ禍でみんながしょげていた時期にボーンって発表されて。私も「うわ~!」って感じでワクワクしながら聴いたんですよ。

──「folklore」はサプライズでリリースされましたね。

アートワークもサウンドもこれまでと全然違うし、タイトルも「folklore」だし……みたいな。圧倒されました。もとからああいうサウンドが好きだったので、夢中になって聴きました。テイラーがリリースに合わせて発表したコメントで「『folklore』はコロナ禍で作られた」と説明していて、「やっぱりこの人の軸足は音楽にあるんだな」と改めて認識しました。自分もそうですけど、多かれ少なかれ、ミュージシャンはコロナ禍で不安になっていたと思うんです。周りと会話していても「アルバムを作るくらいしかやることないよね」みたいな雰囲気が広がっていて、とにかく音楽を続けることしか救いがなかったというか。そんな中でテイラーも音楽を作っていたんだなと。距離は遠いけど「やっぱり作るよね」と共感を覚えたんです。

──「folklore」と「evermore」はインディーロックのリスナーからも受け入れられ、世界中の音楽好きから愛されたアルバムになりましたよね。

タッグを組んだのがThe Nationalのアーロン・デスナーやボン・イヴェールたちですもんね。一緒にアルバムを作ってきたジャック・アントノフも。以前「folklore:ロングポンド・スタジオ・セッション」っていうテイラーのライブドキュメンタリーを観たんですけど、ドキュメンタリーを通じて、彼らと一緒に制作した意図が見えてくるというか。

──すみません、僕はまだ「folklore:ロングポンド・スタジオ・セッション」を観ていなくて……。

ええ!? 絶対に観てください! ディズニー・プラスで配信中です!(笑) とにかく面白いんですよ。テイラーがハウススタジオでアーロン・デスナー、リモート出演のボン・イヴェール、ジャック・アントノフの3人と一緒に演奏する映像で構成されているんですけど、間にコメントが入るんです。それによると、テイラーはコロナ禍で3日間だけ落ち込んで、4日目には何かを始めようとしたらしいんですよ。これは彼女なりのユーモアだと思うんですけど(笑)。そしてそのとき、彼女はThe Nationalのライブ終わりに、過去にアーロン・デスナーと話していた内容を思い出すんです。The Nationalはメンバーがいろいろなところに住んでいるから、お互いにオンラインで音源データを共有するらしいんですよね。そのエピソードから「folklore」の制作につながっていくんです。

──なるほど。

テイラーは昔から共作に関して積極的だったし、シンパシーのある人だとは思っていましたけど、それが「folklore」でガチッと結実した気がしたんです。そういう曲の成り立ちや共作者の気持ちの拾い方に至るまで、彼女はとにかく細やかで。「folklore」はコロナ禍を前向きに捉えて、時代に燦然と輝く作品になりましたね。

テイラーに惹かれる大きな理由

──1人のミュージシャンとして、テイラーの制作プロセスにはどのような特徴があると思いますか?

まず、あんなに忙しいのに休まず曲を作り続けていることが信じられないです。私は忙しかったり精神的につらかったりするときはなかなか制作に取りかかれないんです。だけどテイラーは途切れることなくアルバムを出し続けている。リリックが完成するまでの早さがありえないんですよ、彼女って。詩人としても、とてつもない力を持っていると思います。詩を書くことに対して自信を持っているからか、無理して書いている言葉がないんです。

──テイラーの楽曲は、恋愛事情をはじめとした実生活からの引用で話題を呼ぶこともありますよね。そういった“詩と現実との距離感”についてはどのように考えていますか?

私も実生活から着想を得ることは多いですけど、ハッキリとは書かないタイプなんです。その点、テイラーは実生活と歌詞を絡めた恋愛のトピックが取り上げられがちですよね。ただ、恋愛の歌として有名な曲をいくつか聴き直してみても、必ずしも恋愛や失恋がメインテーマじゃないことに気付いたんです。恋愛って、してもしなくてもどっちでもいい、個人差があることだと思うんです。それがちゃんと伝わる。テイラーの曲は恋愛の歌として共感を集めることが多いけど、それだけでなく、それぞれの人生の歌としても聴くことができる。これが、私がテイラーに惹かれる大きな理由かもしれません。

──世間からはテイラー自身の恋愛と関連付けられることも多いですけど、それだけじゃないと。

そうなんです。恋に傷付いた人にも響くし、“普通に生活している人”にも響く。これが1stアルバムから変わらないと感じるんですよね。どの楽曲も丁寧にリリックが書かれていて、「1曲たりとも聴き逃せぬ!」って感じで(笑)。しかも近年になればなるほど、それが磨かれている印象です。

次のページ »

“演じること”を演じる、でもそこにはテイラー自身もいる