NUMBER GIRL結成

──福岡は昔から音楽が盛んだし大学もいっぱいあるし、シーンが形成されやすい土壌ではありますよね。

音楽に敏感ではあるよね。東京発信じゃなく地方発信。アメリカのインディーシーンと同じような感じでしたね。いわゆる同時代性ですよ。アメリカで言うところのシアトルから音楽を発信するみたいなことをやりたかったんだね。あと、「チェルシーQ」には当時盛んになり始めたメロコアのバンドもよく出ていた。90年代の初期型メロコアのいいバンドが福岡にはいっぱいいてですね。ハッスルズとか。やっぱり昔からポップパンクとかメロコアって、ライブハウスでウケるんですよ。福岡のパンクレジェンドで「人間」というバンドがいましてね。岩谷一鉄さんって人がボーカルで、超ストレートな8ビートパンク。人間と

──ははは。

人間が全国ツアーに行くと絶対に「人間の岩谷は金持っとる」ってドラムの内村耐寒さんがライブハウスの壁に書くんですよ。それが書いてあると人間が来たんだってわかる。あと蝉っていうノイズグループも「チェルシーQ」によく出ていた。個性的なバンドが多かったね。ただ、「チェルシーQ」を始めたときは、

──宅録で音源を作っていたんですよね。

そう。私はもともと佐賀の田舎に住んでいたけど、福岡に繰り出すようになってバンドシーンに触れて世界が広がったんです。そして刺激を受けてバンドをやりたくなり、NUMBER GIRLを結成することになるんです。まず、「チェルシーQ」によく遊びに来ていた中尾憲太郎(B)に声をかけました。彼はビブレホールでバイトしてたんです。

──そこから田渕ひさ子(G)、アヒト・イナザワ(Dr)というメンバーがそろっていく。

当時バンド活動のパターンつったら、まずライブハウスにデモテープを送りますよね。私もテープを送りました。リハスタでパッと録ったやつを。履歴書とかも送ったかな? そしたら、ノルマいくらでとか、ライブハウスの人が勝手にブッキングするんですよ。そういう形でNUMBER GIRLは始まったんですけど、私にはもう「チェルシーQ」っていう土台があったからさ。ビブレホールには吉田くんがおったし、もうどうにもなるわけだ。いい具合にブッキングしてくれるわけよ、吉田くんが。「これ出てみらんか?」って。そこから次につなげるために、ライブのときにアンケート用紙を配ろうということになって。興味を持った人はそこに感想を書いてもらって「次のお報せがあるときはDMしますね。住所を書いてください」って。そうやってどんどんどんどんライブを重ねていったわけです。

──当時DMといってもまだメールなんてない。

もちろんハガキ時代。フライヤーもそうだけど、やっぱり目を引くような趣向を凝らしたデザインじゃないとダメなわけです。週末になると親不孝通りで我々チラシ配りしていましたよね。あのときの親不孝通りっていうのは、もう無軌道すぎてヤバかった。マッドマックスみたいな若者ばかりで(笑)。

──そこまでいってました?(笑)

90年代の親不孝通りはすごかったね。今はもう寂しいですけど、当時はね、もうすごかった。渋谷のハロウィンパーティどころじゃない。しかも小さいエリアの中でですよ。そういうところに行ってプロモーションするんです。チラシを配って。それでライブを月4回とか5回とかやっていくんですけど。そうなってくると、次に必要になってくるのは音源ですよね。ライブの現場で販売するグッズとして、カセットを作ろうということになって。当時はTシャツを作るという発想がまったくなかった。今考えると不思議ですね。「チェルシーQ」でもTシャツは作ったことないね。誰も言い出さない。Tシャツを作るのって今よりも相当ハードルが高かった。

──でも、カセットは自分でダビングして量産できると。

そう。それで私は4トラックのマルチトラックレコーダーで音源を制作しました。いつも練習してるスタジオでマイクを立てて録音するわけですよ。オリジナル曲を4曲ばかし収録したものを売ろうと。カセットテープはベスト電器という量販店で単価95円ぐらいのものを買いましたね。当時は15分テープというものがあった。それが10本セットとかで売ってあるんです。そういうのを安売りで大量に購入して。元になったマスター音源はMDだったのかな。MDをマスターにして、当時のバイト先にカセットデッキが何台かあったから、そのうちの1台のカセットレコーダーに接続して、そこから数珠つなぎにして4台接続すると1度に4本のテープを製作できるんですよ。これを延々と繰り返したら200本くらいにはなるわな(笑)。その作業をバイト先で泊りがけでやって、ライブの現場で売る。

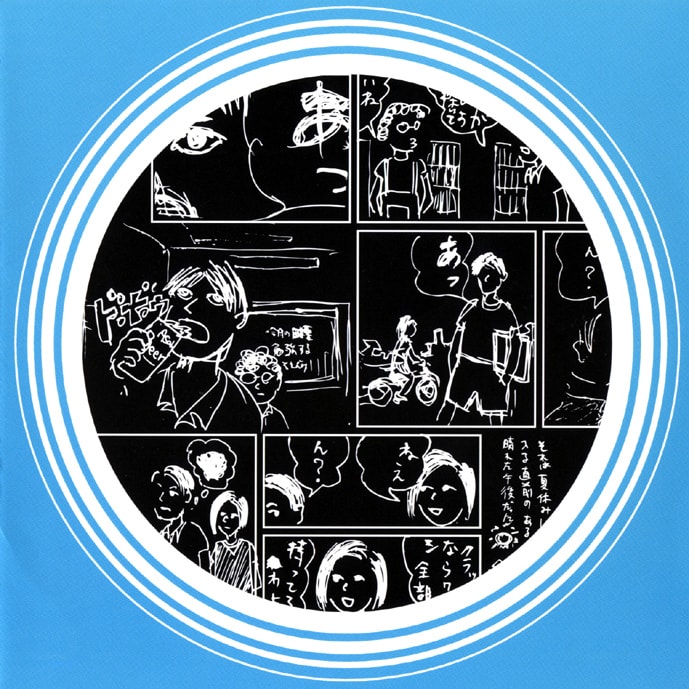

──それが1996年2月リリースの1stカセット「Atari Shock」。

カセットテープのレーベルジャケットも自分で作ったんだけど、サイズ感としてちょっと小さいなと思ってですね。CDジャケットサイズのジャケットを厚紙で作ったんですよ。厚紙にジャケットを貼っ付けて、ビニールで閉じてね。ほかのバンドと同じようなパッケージでカセットを売っても目立ちが悪い。でも、こっちは「CD作ったのか! マジかよ!」って思わせるという。中身はカセットテープなんですけどね。そういうことをやってました。

──どれくらい売れました?

けっこう出ましたよ。ライブを観て興味あるなと思うから音源を買うわけですよね。バンドを知ってもらう取っ掛かりとしては、すごくいいわけです。で、6月に作った2本目のカセットが「Omoide in my head」。ある意味、NUMBER GIRLの代表曲になった「omoide in my head」が入ったテープ。その頃から自分の中で火が点いたわけですよ、バンドをやることに。

──それまでは、どうなるものかまずはやってみる、みたいな感じ?

そうそう。「自分でもバンドをやってみたい」という無邪気なところから始まってるからね。実際お客さんの前で演奏していくうちに、どんどん自分本来の表現というものにのめり込んでいったということですね。それが喜びになった。アメリカやイギリスのバンドみたいな曲ができてうれしいな、というところから、歌う内容にしても楽曲にしても自分自身の個性を出していきたいとなった。そう思えるようになって、バンドにのめりこんでいった。それが96年ぐらいの話ですわ。

3日間でアルバムをレコーディング

──97年に僕と会った頃は、もうアルバム「SCHOOL GIRL BYE BYE」の構想があったんですか?

楽曲ができてきて、それを1枚にまとめたいと思っていた頃ですね。

──やりたいことが見えてきてアルバムを作ろうと。「SCHOOL GIRL BYE BYE」をリリースしたAutomatic Kiss Recordsというのはどういうレーベルだったんですか?

Automatic Kiss Recordsは羽生和仁さんという人が運営していた福岡のインディーズレーベルです。羽生さんは日本コロムビアの福岡支社の人だったんですが、私は羽生さんのことを一方的に知ってたんです。日本コロムビアの洋楽担当として。当時コロムビアって、クリエイションとか4ADの日本盤を出してた。こっちからしたら全部最高なわけよ。当時はクリエイションのバンドのビデオとか観れる機会がなかったんだけど、洋楽担当だった羽生さんが、ビブレホールでビデオ上映会を定期的にやってくれたんですね。私はそれによく行ってまして。羽生さんが解説してくれる内容も、すごくためになったわけですよ。Pale Saintsのビデオとか観たことないから! あれは刺激的だったね。高校生くらいのときに佐賀から通ってました。

──佐賀から! 思いが熱い。

そう、佐賀から。レーベルとしてのAutomatic Kiss Recordsは、かわいらしいというか、なんと言いましょうかね。渋谷系? 天神系? まあ天神は無軌道な若者の集まりだから全然かわいらしくないですけど(笑)。とにかく、もっとキューティポップみたいな作品を出してました。デザインとかもパステルカラーで。ただ羽生さん自身はノイズとかも好きな人でNUMBER GIRLに理解があった。それでAutomatic Kiss Recordsからアルバムをリリースしないかという話になったんです。羽生さんから言っていただいたのか、こちらから羽生さんにちょっと出してくれませんか?って言ったのか、どっちが先か、ちょっとわかりかねますが。

──とにかくそこから出すこと自体は前向きに決まって。

「よし、これでカセットデッキ4台連結ダビング地獄から抜け出せるわ」と思ってですね、気合い入ったんですよ。

──Automatic Kiss Recordsはインディーレーベルですけど、制作の予算は?

制作資金とかは出るわけない。本来だったらスタジオ借りてやらなきゃいけないんだけども、友達がスタジオで働いてたもんですから、スタジオが空いてる深夜に、エンジニアができる松本(健一)くんという人と一緒に3日間ぐらいかけてレコーディングしました。中尾憲太郎もそのスタジオで働いてた。あいつ、どこでも働いとるな(笑)。バイトが終わったあとに、みんなで夜中から朝方までレコーディングしたんですよ。それが「SCHOOL GIRL BYE BYE」。音楽仲間の助けを得て作ったんですよね。しかし、こういう話をするとマジで甘酸っぱいな(笑)。

──確かに(笑)。

そのときはもう必死こいてやってるもんだから。その感じが今思い返すと甘酸っぱいですよね。まあ今も変わらず必死こいているんですけどね(笑)。

──夜のうちに録れるだけ録るという必死さであの最高なアルバムができた。それはもうドラマですよ。

そうなんです。自分たちのレパートリーが増えていくうれしさをどうにかこうにか形にしたいということで作って。CDという形になったときの喜びははっきり覚えてます。自分たちの作品ができたっていうことですよね。クオリティは置いといて。自分たちの分身みたいなものですよ。その感動は覚えてますね。

「SCHOOL GIRL BYE BYE」で広がった世界

──しかもカセットでは起きなかったことが起きました。福岡以外に音源が広がるという。僕も東京で見つけたわけだし、自分たちの活動範囲を超えた場所に作品が届いたわけじゃないですか。その頃、すでに福岡以外でもライブをやってました?

その時点で我々は、九州以外行ったことないね。行ったとしても熊本とかですよ。活動範囲は非常にローカル。遠征とかしてない。

──だけどもCDはその先に届いた。

CDという1つのツールをもってして自分が知らないところの世界にまで届いてるという、その興奮たるやね。遠くの全然知らない人とつながれる。そういう実感がすごくあった。これは相当刺激になりましたよね。カセットテープだとライブに来た人たちとの接触しかないけれども、CDをリリースすることによって、こんなにいろんな人とつながれるんだと思ったわけです。とはいっても、Automatic Kiss Recordsは福岡で羽生さんが本業の傍らやってるものだから、それだけではそんなに大々的な広がりというのはなかったと思うんです。そして、ここからがたぶん、今日の本題に入ってくる。「SCHOOL GIRL BYE BYE」をもってして世界がどう広がったか。

──面白い。「1997年のNUMBER GIRL」というドキュメンタリー作品を観てるみたいな。

そこから東芝EMI(現ユニバーサル ミュージック)というレコード会社につながるわけですね。当時、東芝EMIのディレクターであった加茂啓太郎という人が「SCHOOL GIRL BYE BYE」を発見するわけですよ。たぶん、松永さんと同じ時期にCDショップで。加茂さんは渋谷のHMVで買ったと言ってた。インディーズの取り扱いがあったんでしょうね。加茂さんは新人発掘の仕事をしてたから、いろんな作品をチェックしてたと思うんです。そこで引っかかったみたいだね、「SCHOOL GIRL BYE BYE」が。

──ここでついに加茂啓太郎さんが登場する。

加茂さんが言うには大々的にポップで宣伝してくれてたみたいね。「ズボンズを食った福岡のバンド」みたいな感じで。そんな事実はないんですよ(笑)。ズボンズが福岡に来たときに対バンはしましたよ。そこをポップでかなり盛って書いてくれたんですよね。まあ、それもうれしいなと思いました。熱心にインディーズのバンドを広めていこうという人が当時のCDショップにはいっぱいいたんだね。

──あの頃のHMV渋谷店だったらありえますね。「渋谷系」の中心地というイメージで語られるけど、根本的な部分で新しい動きにはすごく敏感だったから。

そのポップを見て、加茂さんは手に取ってみようかと思ったみたいなんですよ。でも、いざ聴いてみたらボーカルが全然聴こえない(笑)。ボーカルレベルが著しく小さい。「なんじゃこりゃ?」って。でもなんか引っかかるものがあったみたいで、私たちのライブを観たいと思ったらしく。加茂さんが福岡にやって来るという連絡が入ったんですよ。

<後編に続く>

向井秀徳(ムカイシュウトク)

1973年生まれ、佐賀県出身。1995年、NUMBER GIRL結成。99年、「透明少女」でメジャーデビューを果たす。2002年のNUMBER GIRL解散後、

- 松永良平

-

1968年、熊本県生まれ。リズム&ペンシル。大学時代よりレコード店に勤務し、大学卒業後、友人たちと立ち上げた音楽雑誌「リズム&ペンシル」がきっかけで執筆活動を開始。現在もレコード店勤務の傍ら、雑誌 / Webを中心に執筆活動を行っている。著書に「20世紀グレーテスト・ヒッツ」(音楽出版社)、「僕の平成パンツ・ソックス・シューズ・ソングブック」(晶文社)がある。

バックナンバー

向井秀徳のほかの記事

フォローして最新ニュースを受け取る

˗ˋˏ 略してコグマ|ネタフル ˎˊ˗ @kogure

“東京発信じゃなく地方発信。アメリカのインディーシーンと同じような感じでしたね。いわゆる同時代性ですよ。アメリカで言うところのシアトルから音楽を発信するみたいなことをやりたかったんだね。” / “向井秀徳、福岡でのインディーズ時代を語る | あの人に聞くデビュー…” https://t.co/XO0A0zsrdw