金子ノブアキ(RIZE、RED ORCA)が7月に発表した最新曲「Respect & Rise」は、「憎悪の争いは不要」「尊重と上昇(Respect & Rise)で分断の連鎖を断ち切ろう」というメッセージが込められたオルタナティブナンバー。作詞作曲はもとより、生成AIを駆使したアレンジやレコーディングの全工程を金子1人で担っている。

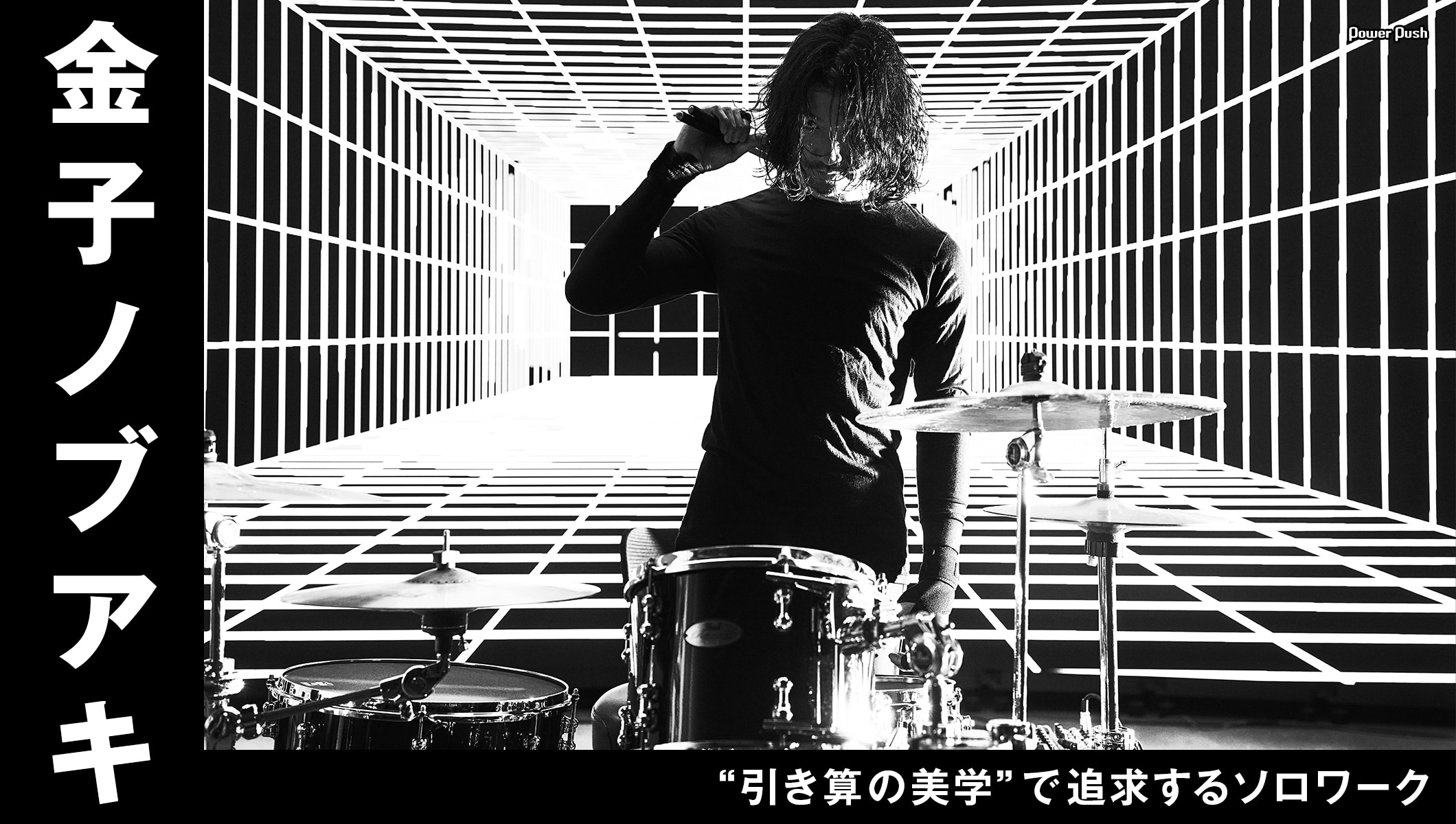

この新曲を携え、金子は8月に東京と大阪で単独公演「Nobuaki Kaneko Showcase 2025 "Leave the negatives"」を開催する。アグレッシブなドラミングと、大型スクリーンに映し出される映像のリアルタイムな完全同期というアプローチで展開されるライブの意図や、ソロ活動のモチベーション、新曲制作時のエピソードやリリックに込めた思いを聞いた。

取材・文 / 内田正樹

歴戦の猛者たちと青春時代のエッジ感を表現

──昨年9月の「Nobuaki Kaneko Showcase 2024 "Keraunos"」(東京・WOMBで行われたショーケース)を観ましたが、ものすごいライブでしたね。金子さんの鬼のような生のドラミングと、清水康彦監督の手がけたビビッドかつ獰猛で美しいイメージ映像、リアルタイムで音出しされるマニピュレーションと照明のすべてが完全に同期していて。言わば総合芸術のような、金子ノブアキ独自のアートフォームという領域を開拓していた気がします。

そう感じてもらえたのならうれしいです。清水くん、エンジニアのDub Master Xさん、マニピュレーターの草間敬さん、照明の平山和裕さんとはそれぞれ長年の付き合いで、お互いに「なんだこれ、アホか?」とか「これはヤバい!」とかみんなでゲラゲラ笑い合いながら作っていて。もちろんプロなので、ギャラもチケット代も発生はしているけど、お金儲けのためとかではなく、可能性の卵やクリエイティブの解放区みたいな感じで捉えてくれて、ただただカッコいいものを作りたくて集まってくれているという、非常にシンプルなプロジェクトなんですよ。

──なるほど。

あんな歴戦の猛者たちに助けてもらえる環境の中で、ステージに立つのは自分だけという、“引き算のクリエイティブ”が作れるのは本当に恵まれていると思います。コロナ禍以前はいろんな人とコラボもしていたけど、コロナ禍で一旦強制的に断絶せざるを得なくなって、今またようやく人とつながる喜びを再認識できる時期を迎えられた。孤独な中での引き算は、どうしても精神的に磨耗しちゃうじゃないですか。みんなに甘えながらの引き算って、自分が年齢を重ねてできるようになったことの中でも一番の喜びですね。僕自身、肩肘張ったスタンスも経て、トライ&エラーも繰り返してきた結果、見聞きしてきたものを養分に、40代に入って自然にできるようになった自分の音楽を気負いも気取りもなくやろうと。そのステージ表現が、去年のライブで1つ結実したという感じです。

──中でも金子さんのミュージックビデオも手がけている清水監督の映像は、ライブの演出面を大きく担っていますね。

清水くんとはソロワークを始動したときの「ORCA」のMV撮影で出会って意気投合しました。ソロ名義ではあるものの、彼と組んでいるバンドみたいな感覚もすごく強いですね。

──金子さんが感じる清水監督の魅力とは?

とにかく一発目のアイデアがいつも普通じゃないことですね(笑)。あとは同世代ということもあって、互いに見聞きしてきたものが似ているし、今注目していることも似ている。知り合った当時から、興味のあることをどれだけDIYの手弁当でやれるか?みたいなことを一緒に試しては楽しんできたというか。コロナ禍のステイホーム期間、それぞれに腕を磨いていた同志でもあるし。最後は仕上げのセンスが肝ですからね。音楽なら90年代のオルタナティブとか、映像ならクリス・カニンガムとかスパイク・ジョーンズとか、青春時代に体験してきたエッジ感を、老害じゃないアウトプットで表現するやり方を一緒に探している仲間です(笑)。

──金子さんのソロ楽曲にはアンビエントやEDMの要素もありますが、やはりベースは90年代オルタナティブとDIY精神が大きいようですね。

自分が育ってきたオルタナやミクスチャーと言われるジャンルの源流にはパンクロックがあって。その精神性にはとても影響を受けてきていると思います。そういう音楽をやっている先輩たちを見ていても、みんなカッコいいし。RIZEやRED ORCAがあるからこそ、あえて手弁当のソロ表現でやる面白さというのも、ソロ表現のモチベーションの1つになっていますね。

ドラムは線で叩く楽器

──大まかなライブのステージ形態としては、ステージ背面に映像出し用の大型LEDディスプレイがあって、金子さんのドラムキットがステージの左側(下手側)に置かれている。オーディエンスは、金子さんが叩く横向きの姿を観るという構図になっていて。

そうですね。ええ。

──ふと気付いたんですが、あれって最近だと映画「F1」にもそんなシーンがありましたけど、自動車の空力抵抗検証に似ていますよね。映像の世界観を背景に、金子さんがその場の気の流れや時代の空気を正面から浴びながらドラムを叩いているような構図にも見える。

確かに! それは面白い見立てですね。ろくろを回すみたいに、力を加えていくと形が勝手に変わっていくような感じもあるし。過程を楽しむ美学や、景色と一体化して初めて成立するような日本建築の魅力に共感しているという意図もあって。MIDIの場合は打点だけどドラムって実は点というよりも線で叩く楽器なんですよ。一番大事なのは打点から次の打点に向かうまでの曲線をどう描くかで。そこはなんだかんだ言って生のバンドのパフォーマンスが廃れない理由にもつながっていると思うんだけど。

──そうかもしれませんね。

一応、「ドラムを叩く独演です」という形でアナウンスはしているものの、本当の意味では何もないというか、誰もいない感じが理想で。ただただグワーッと回っているエネルギーを作って、そこからなんらかの物語の情景や時代の風景を描き出していきたい。音が鳴らないシーン、つまり無音や休符の緊張感にも、文字にできない行間のような面白さがあるし。それが噺家なら落語になるし、ラッパーならラップがツールとなるんでしょうけど、それが僕はドラマーなのでたまたまドラムというだけで。ただ、ドラムって生み出すエネルギーの種類としてはかなり原始的なので、そこに言葉や映像を添えることで、よりそのパワーを際立たせて、自分自身にも注入しているという感じなんです。すると不思議なもので、そのとき、その場でしか出会えない、でも昔から知っているような不思議なエネルギーが生まれるんですよ。スピリチュアル系とかそういうことでもなくて、実際、それをつくづく去年のライブで実感させられましたね。

──ライブの最中って、金子さん自身はどんなメンタルなんですか?

見た目には激しい場面もあるかもしれないけど、当の本人は意外とリラックスしているんです。特に去年のライブは、極めてフラットに、ナチュラルにやれて、しかもベストを尽くせた。そのエネルギーがそのままライブの手応えになったし、新曲「Respect & Rise」の制作にもつながっています。

次のページ »

金子ノブアキ×テクノロジー