アーティストの音楽履歴書 第57回 [バックナンバー]

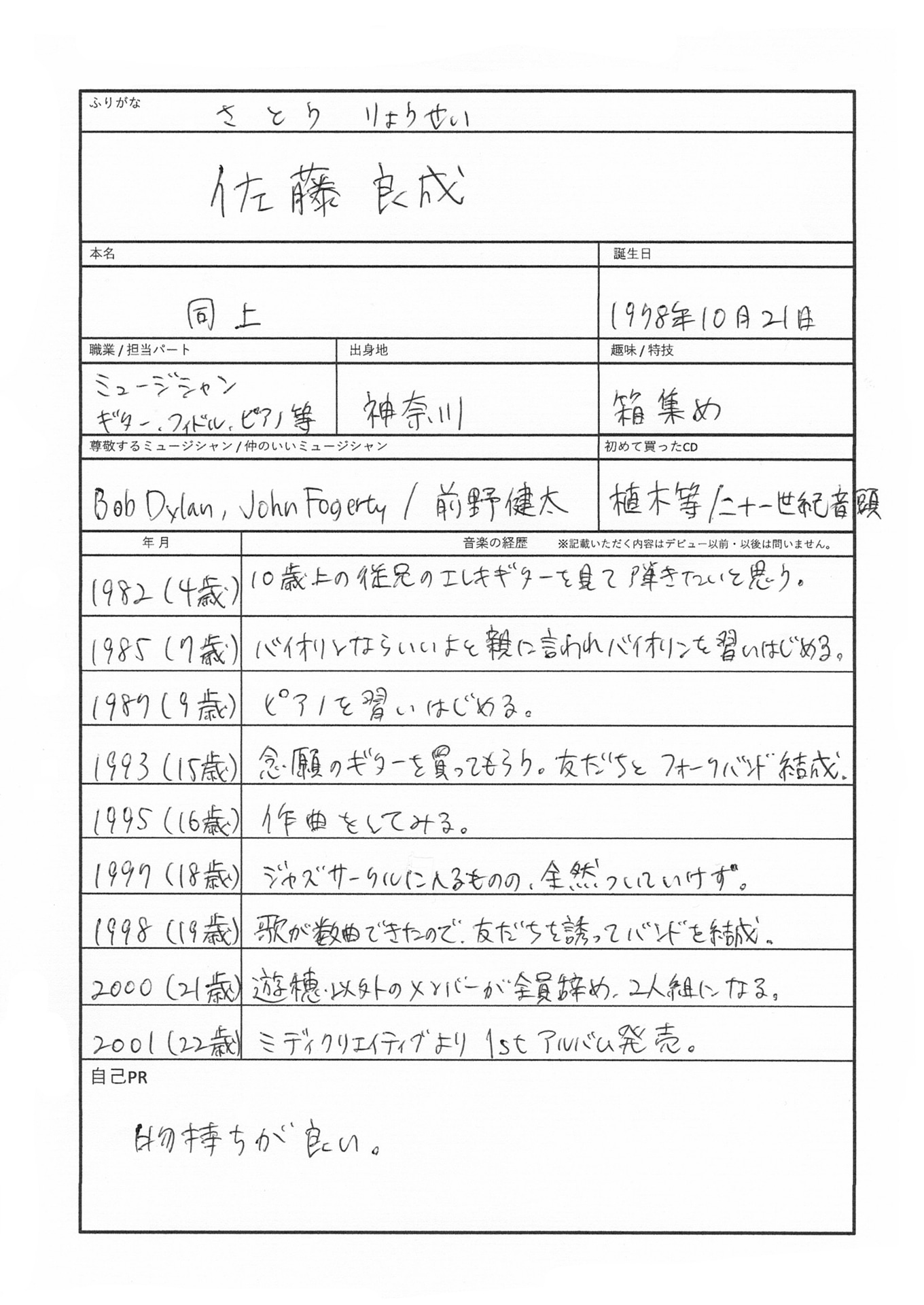

佐藤良成(ハンバート ハンバート)のルーツをたどる

“物持ちのよさ”は音楽も同じ、職人気質のミュージシャンの揺るぎないリスナー遍歴

2025年7月22日 17:00 15

アーティストの音楽遍歴を紐解くことで、音楽を探求することの面白さや、アーティストの新たな魅力を浮き彫りにするこの企画。今回は佐野遊穂とともに

取材・

気持ちよく歌うための楽器が欲しかった

詳しいことは覚えていませんが、物心つく前から歌うことが好きだったようです。だいたい私の親の世代って家にギターやピアノがあったりするものなんですけど、うちは音楽好きの家というほどでもなかったので、なんの楽器もなかったんです。ただ、クラシックやカントリー、フォークのレコードが何枚かあって、その中の赤い鳥がすごく好きでよくかけてもらっていました。

4歳の頃、10歳上のいとこが持っていたハードロック仕様の尖ったギターを見て、バッファローマン(「キン肉マン」の登場キャラ)みたいでカッコいいと思っていました(笑)。子供の頃から歌うのが好きだったわけですけど、伴奏がないと気持ちよくないじゃないですか。当時はカラオケという存在を知らなかったし、自分が気持ちよく歌うための楽器が欲しかったんです。それで「ギターを習いたい」と親に言ってたんですけど、なかなか首を振ってくれなくて。

ずっと言い続けていたら願いが叶って、小学校に上がった頃、「バイオリンだったらいいよ」と親から許しが出て習い始めました。当時はバイオリンとギターの違いもわかってなかったんですよ。先生の家に行ってみて初めて、バイオリンはあごに挟んで弾く楽器だと知りました。そのうえ1度に1つの音しか出ないもんだから、歌の伴奏にならないんですよね。「これじゃない!」とがっかりしちゃって。でも、自分から習いたいと言って来る子供なんていないので、バイオリンの先生が喜んじゃって、やめるにやめられなくなってしまったんです。

9歳からはピアノを習い始めました。学校の教室に電気オルガンがあって、クラスの女子が弾いてたんですよね。これだったら歌の伴奏ができるなと思って。ピアノの先生が自宅と同じマンションに住んでいたので、その先生に教わりました。母親がどこかからボロボロのピアノを見つけてきて、それを買ってくれたんですよ。弾いているうちに鍵盤が剥がれちゃうので、剥がれたら木工ボンドでくっつけて。

バイオリンもピアノもクラシックを習っていました。性格的にわりと素直なもんで、やり始めたらちゃんとやってたと思います。バイオリンとピアノは結局10年ぐらいやってましたね。譜面の読み方も覚えたし、どちらも現在の活動に生かされたので、今になってみればとてもよかったと思います。その一方で、ずっとギターが欲しくて。特に中学生になって自分で音楽を聴くようになると、ますますギターが欲しくなってくるんですよ。

CCRのジョン・フォガティに憧れて

初めて買ったCDは

同じ頃かな、テレビの金曜ロードショーか何かで映画「

そうやってオールディーズと60年代ロックにのめり込んでいくんですけど、その間のものとしてフォークも聴くようになりました。フォークに関しては親もちょっと知ってたし、うちにジョン・デンバーのレコードもあったんですよ。そもそも子供の頃から赤い鳥が好きだったので、自然とフォークを好きになっていきましたね。一番好きだったのはやっぱり

中学から高校にかけてかな、NHKのBSで

初めて行ったライブは吉祥寺のMANDA-LA2でやった高田渡さんの公演でした。高校1年だったと思うんですけど、とにかく最高だった思い出があります。お客さんがヤジをガンガン飛ばしたり、リクエストしたりするんですよ。でも、高田さんはリクエストに全然応えないわけ(笑)。今思うと、当時ハタチそこそこだった息子の(高田)漣さんがギターを弾いてましたね。

94、5年になるとURCとかベルウッドの作品がCDで再発されるようになるんです。

念願のギター入手、バンド名は「プランクトン」

中学3年のクリスマスに念願のギターを買ってもらいました。高校に入ると同好の友ができて、3人でフォークバンドを結成するんですよ。ボブ・ディランや

そのフォークバンドの名前は……プランクトンです。お恥ずかしながら名前は私がつけました。フォークって根なし草っぽい美学があって、ヒッピーとかフーテンとも近いじゃないですか。そういうイメージの言葉がないかなと思って、海を漂っているプランクトンから付けました。自分で付けておきながら、最初は名乗るのが恥ずかしかったですね。同級生たちは当時流行っていたメロコアをやってる中で、自分たちだけフォークギターで、わざわざベルボトムを探してきて履いたりして。当時はそれがカッコいいと思っていたんですよ。

5人で演奏している写真は文化祭でライブをやったときのものです。ジョン・デンバーの「Take Me Home, Country Roads」をコピーしたこともありました。当時、映画「耳をすませば」で日本語バージョンが使われたこともあって、けっこう好評だったんですよ。1人でフォークギターを弾いてる写真は高校1年生のとき、向ヶ丘遊園のライブハウスで演奏したときのもの。これは確か親父が若い頃に着ていたジャケットを借りてきたやつですね。このときはPeter, Paul and Maryの「Gone The Rainbow」を歌ったと思います。メロコアやレゲエをやる同級生に交じって、1人でマイナー調のフォークをアルペジオでやっていたんですよ。

もちろんフォークが好きということもありましたけど、「周りの同級生と同じことをやりたくない」という気持ちもあったと思います。流行ってるやつなんて聴かねえよ!みたいな。ただ、高校の終わりぐらいになると、同級生の女子とかが

初めて曲を作ったのは確か16歳くらいのとき。フォーク調のものだったと思います。高田渡さんがラングストン・ヒューズの詩にメロディを乗せているのを知って、自分でもラングストン・ヒューズの詩で曲を作ったこともありました。最初は歌詞を書くのが難しかったです。ひっそり作ってるだけで、プランクトンでやることもなかった。高校生の頃はまだ自作曲を人に聴かせてないんじゃないかな。

ハンバート ハンバート結成「絶対ミュージシャンになる」

大学ではモダンジャズのサークルに入りました。

高校時代は「渋谷系みたいにチャラチャラしたものはやらない」と思ってたんですけど、大学に入ったらフレンチポップスみたいなおしゃれなバンドをやりたいと考えていました。大学デビューみたいな感じ(笑)。「フォークはけっこうやったからもういいや」「もうちょっと華やかな感じのことがしたい」と思ってたんじゃないかな。それでモダンジャズサークルの人たちとバンドを組んで、サークルの部室で練習していました。そのバンドがハンバート ハンバートになるんですよ。ハンバート ハンバートというバンド名はウラジーミル・ナボコフの小説「ロリータ」の主人公から付けました。ロシア文学の授業で「ロリータ」をちょうど読んでいたこともあって。こんなに長く使うとは思わず、深く考えず語感が気に入って付けたつもりでしたが、道を踏み外し破滅していく主人公・ハンバート ハンバートに、当時の私はロック的な退廃の美を感じていたんだと思います。

最初は大所帯バンドをやりたかったんですよね。ホーン隊がいて、女性コーラスが3人ぐらいいる感じ。でもサックスは1人しかいなかったし、高校の同級生とその妹を誘ったけど、すぐやめちゃって。誰かいないかな?と思ってベースのメンバーに聞いてみたら、「この間、遊穂とカラオケに行ったんだけど、めっちゃうまかったよ」と言うんですね。じゃあ、誘ってみようと。

遊穂とはその前から知り合っていました。私は早稲田大学だったんですが、大学と学生が揉めて、4年間の学生生活中、1回も学祭がなかったんですよ。それで和光大学の学祭に遊びに行ったときに遊穂と知り合いました。当時の遊穂は何か音楽を聴いていたわけでもなかったし、バンドをやっていたわけでもなかった。ただ、すごくカラオケが好きだったらしいです。その頃は何を歌っていたんだろう? 小沢健二さんの「ラブリー」とか、ドリカムとかかな。よく知らないけど。

最初5人組だったハンバート ハンバートは結局、メンバーが抜けて遊穂と私だけになっちゃうんですよ。ただ、別に挫折感みたいなものはなかったです。私は当時から熱量がありましたし、「絶対ミュージシャンになるんだ」と思っていました。遊穂は当時から「いいよ、やるよ。がんばってやっていこうよ」って感じ。そこは今も変わらないけど(笑)。遊穂は大学卒業後に就職したんだけど、残業も多いし、疲れちゃって、半年ぐらいで会社をやめてましたね。その間あてもないし、バンドでもやるかって感じだったんだと思います。

最初のメンバーは抜けたけど、当時の曲はバンドでやるのが前提になっているような感じだったので、結局知り合いのミュージシャンを誘ってバンド編成でライブをやっていました。とはいえ、お客さんが来るわけでもないし、ライブハウスのブッキングでただやってるだけ。まったく芽が出なさそうな感じでした。

デモテープがそのままデビュー作に

どうやったらミュージシャンになれるか考えて、ひとまずデモテープを作ったんですよ。とにかく必死だったんでしょうね。1999年か2000年あたりに3、4曲入ったデモテープをMIDIに持っていって、それを社長の大蔵(博)さんに聴いてもらったところ、「3、4曲じゃ話にならないから、アルバム分ぐらいの曲数を持ってきなさい」と言われて。それでMTRを持っていたサークル時代の友達にも手伝ってもらいながらアルバム1枚分のデモテープを作って、言われた通りMIDIに持っていったんです。そうしたら大蔵さんが「これはもはやデモテープじゃないね、このまま出しましょう」と言って、そのまま発売されることになっちゃったんです(1stアルバム「for hundreds of children」)。当時はCDを出すというのはすごいことだったし、プロが使うスタジオできちんと録音するつもりだったので、まさかデモのまま出るとは思わなかった(笑)。今聴くと未熟な作品ですけど、もうしょうがないですからね。

ハンバート ハンバートとして活動を続ける中で、十代の頃に憧れていた方々と出会うことになるんです。知り合うきっかけの1つは、下北沢のラ・カーニャにMIDIの社長が連れて行ってくれたこと。店主の岩ちゃんがとても気に入ってくれて、ラ・カーニャでハンバート ハンバートのライブをやるようになるんですよ。2004年からは毎週木曜日、ラ・カーニャでソロライブをやるようになって、その頃、重鎮の方々とお会いしました。

“物持ちのよさ”と音楽的嗜好

同世代で仲のいいミュージシャンは

趣味は「箱集め」です(笑)。箱ってけっこう必要じゃないですか。いろいろあると便利だし、きれいな箱とか取っておくといいですよね。使い道がないから箱ばっかりになっちゃうんですけど、なかなか捨てられないんですよ。物持ちがいいというか、あまり新しいものに興味がなくて。新しいスマホとか新製品にも関心がないし、なかなか物を捨てられないから、結果的に物持ちがいい。考えてみると、音楽も同じかもしれないですね。昔から流行っている音楽にあまり興味がなくて、好きな音楽がずっと変わらない。ずっとCCRが好きだから、どうしてもCCRみたいな曲ができちゃう。同じようなことをしていても飽きないし、作品の出来に満足できていないので、掘り下げる余地はまだまだあります。職人さんみたいな感じ? ああ、確かにそうなのかもしれないですね。

佐藤良成を作った10曲

佐藤良成(サトウリョウセイ)

1978年生まれ、神奈川県出身。1998年に佐野遊穂とのデュオ・ハンバート ハンバートを結成。ギター、バイオリン、ピアノなどを演奏しながらボーカルを担当し、作詞・作曲・編曲も手がけている。2001年に1stアルバム「for hundreds of children」でCDデビュー。テレビ番組やCM、映画などに幅広く楽曲を提供している。

公演情報

ハンバート ハンバート「ハンバート家の秋祭り2025」

2025年9月6日(土)東京都 日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

2025年10月12日(日)大阪府 大阪城音楽堂

バックナンバー

ハンバートハンバート @humbert_info

🌐お知らせ🌐

佐藤良成の音楽ルーツを巡る

インタビュー記事が掲載されました。

ぜひご覧ください☺️

音楽ナタリー | アーティストの音楽履歴書

https://t.co/JxRKLaXqMD

#ハンバートハンバート

#佐藤良成

@natalie_mu https://t.co/hiDc0BbXGv