日本大学芸術学部映画学科の現役学生たちが主催する映画祭「はたらく×ジェンダー」が、12月6日から12日にかけて東京・ユーロスペースで開催される。

映画学科の映像表現・理論コース映画ビジネスゼミの学生が主催し、今年で15回目を迎える日芸映画祭。テーマ設定、企画から作品選定、上映交渉、ゲスト交渉、チラシやパンフレットのデザイナー探し、制作、会場運営に至るまで、すべて13名の3年生の主導で行われている。

今年のテーマは「はたらく×ジェンダー」。学生一同は、2024年時点の日本のジェンダーギャップ指数が146カ国中118位と低迷しており、世界経済フォーラムによると完全なジェンダー平等の実現にはさらに123年を要するとされていることを踏まえ、「登場人物がどのように働き、生きていくのかを観客の皆さまと共に見届けたいと考えております。就職を控える私たちはこれから、どのようなジェンダー問題に直面するのか。改めて、この社会で『はたらく』とは何かを見つめ、向き合いたいと思います」「従来のジェンダー像が根強く残るエンタメ・映画業界を目指す私たち映画学科生が、このように現状と向き合うことが、『変わらない』日本を揺るがすきっかけになると信じています」と述べている。

今回は、1930年代から2020年の作品まで16本がラインナップ。売春をする主婦の日常を長尺で映し出す「

上映決定に際し、

日芸映画祭 2025「はたらく×ジェンダー」開催概要

2025年12月6日(土)~12日(金)東京都 ユーロスペース

上映作品

- 君と別れて

浪華悲歌 - 私たちはこんなに働いてゐる

巨人と玩具 - 下女

その場所に女ありて にっぽん戦後史 マダムおんぼろの生活 - ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地

インタビュアー - マリア・ブラウンの結婚

あゝ野麦峠 - この自由な世界で

- 未来よ こんにちは

82年生まれ、キム・ジヨン ある職場 - 映画はアリスから始まった

清田隆之(文筆家・「桃山商事」代表)

ジェンダーとは「社会的・文化的に形成される性差」とも説明される概念ですが、しばしばそれは、日常の様々な場面で、一見それとはわからない形で出くわしたりします。あからさまな性差別やジェンダー不平等に関しては是正しようという動きになっているかもしれませんが、構造や風習、役割分担、ちょっとした声かけなど、様々なものの中に根深く染みついているのがジェンダー問題だと思います。そういうものをリアルに描き出すためにはフィクションの力が必要で、映画を通して「はたらく×ジェンダー」について考えるというのは素晴らしい試みだと感じました。日大の付属校で中高6年を過ごした自分としても、今年の日芸映画祭を応援しています。

小島慶子(エッセイスト・メディアパーソナリティ)

私は働き始めてから、自身が女性という性別ゆえに価値を持つ存在であることを知りました。「おじさんの着ぐるみをくれ」と思いました。つまり最も覇権的な視者の身体を持てば、見た目を云々される立場から自由になれるだろうと当時は考えたのです。

「女はこう、男はこう」というジェンダーイメージは、多分に視覚的なものです。同質性の高い男性集団の内輪のルールで回る日本の職場では、女性は異性愛の対象として値踏みされ、シスジェンダー/ヘテロセクシュアル男性以外の男性は嘲笑され排除されます。少数者はマジョリティに同化するために心身をすり減らして過剰適応し、マジョリティに分類されている人々もまた、典型的な「働く男」の鋳型に我が身をはめる。一体、誰の眼差しが標準化され、規範となってきたのでしょうか。映画は眼差しの権力そのものでもありますが、多くの作品を見ることはきっと考えを深める貴重な機会になるでしょう。

治部れんげ(東京科学大学准教授)

労働とジェンダー、特に女性労働者の直面する苦難について歴史的視点を持って考えることができる貴重な映画祭だと思います。1933年~2022年まで90年間の長期にわたり、映画は「はたらくこと」と「ジェンダー」の課題をいかに描いてきたでしょうか。

この90年間に日本女性を取り巻く状況は大きく変わりました。日本国憲法は性別によらず法のもとの平等を規定しており、今では女性も当然のように政治参加できます。様々な法律は仕事に関わる女性差別を禁じており、管理職などに女性を登用することを求めています。出産・育児をしながら働くことも当たり前になり、男性の育児休業取得が増えています。

映画祭で上映される作品には、こうした変化がどのように描かれているでしょうか。他の国において労働とジェンダーはどのように表現されているでしょうか。見た後で身近な人と話をしてみて下さい。

吉田恵里香(脚本家・小説家)

ジェンダーという言葉は世に浸透してきたが、本当に理解している人は驚くほど少ない。更に残念なことに一部の人は何かを知らぬことを恥じるくせに、知るきっかけを拒む。無知である自分ごと背を向けて自身が誰かを傷つける側にまわっていることにすら気づかない。そういう意味でエンタメは現代に蔓延る問題を自然と社会に浸透させる1番の方法だし使命だと思う。「そういうの観たくない(作りたくない)」という言葉を発しそうになったならば「そういうの」という言葉にどれだけの暴力性や差別性が含まれているのか、どうか背を向けずに考えてみてほしい。

日芸映画祭 2025「はたらく×ジェンダー」企画意図

学生の私たちでさえ、家の中で、バイト先で、大学で、SNSで性別による不平等や偏見と何度もぶつかってきました。「女だから」「男だから」と言われるたび、笑って流せない思いが、胸に積もってきました。だからこそ、今年の映画祭では「ジェンダー」と「はたらく」が交わる場所に目を向けました。働くこと、生きることのそばにあるジェンダーの問題を、見つめ直したいと思ったのです。性暴力を受けた被害者が置き去りにされる社会。育児と仕事の両立に悩む親たち。「女性は女性らしく、男性は男性らしく」という空気に縛られて、自分らしく働けない人たち。今回選んだ映画は、そんな現実に切り込む作品ばかりです。登場人物の姿を通して、周囲の人々や描かれた社会を通して「この社会をどう生きるか」という問いを私たちに突きつけます。映画祭を準備するなかで、一本一本の作品を選びながら私たちは何度も「この性別で、はたらくって何だろう?」「この社会で、自分らしく生きるってなんだろう?」と考えてきました。最近のフジテレビの事件のように、従来のジェンダー像が根強いエンタメ・映画業界を目指す私たち映画学科の学生が、ジェンダーと労働の現状と向き合うことが、「変わらない」日本を揺るがすきっかけになると信じています。この映画祭がその一歩となることを願っています。

映画祭企画学生一同

アリス・ギイの映画作品

フォローして最新ニュースを受け取る

タグ

シネフィルDVD @cinefilDVD

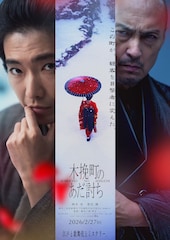

自分が同学の学生だった頃に比べて、なんと立派な取り組み、と思います。プロのデザイナーへの発注もやっていて、今年のポスターは塚本陽さん。 https://t.co/0uYbuGv2j4