私の名作 第8回 [バックナンバー]

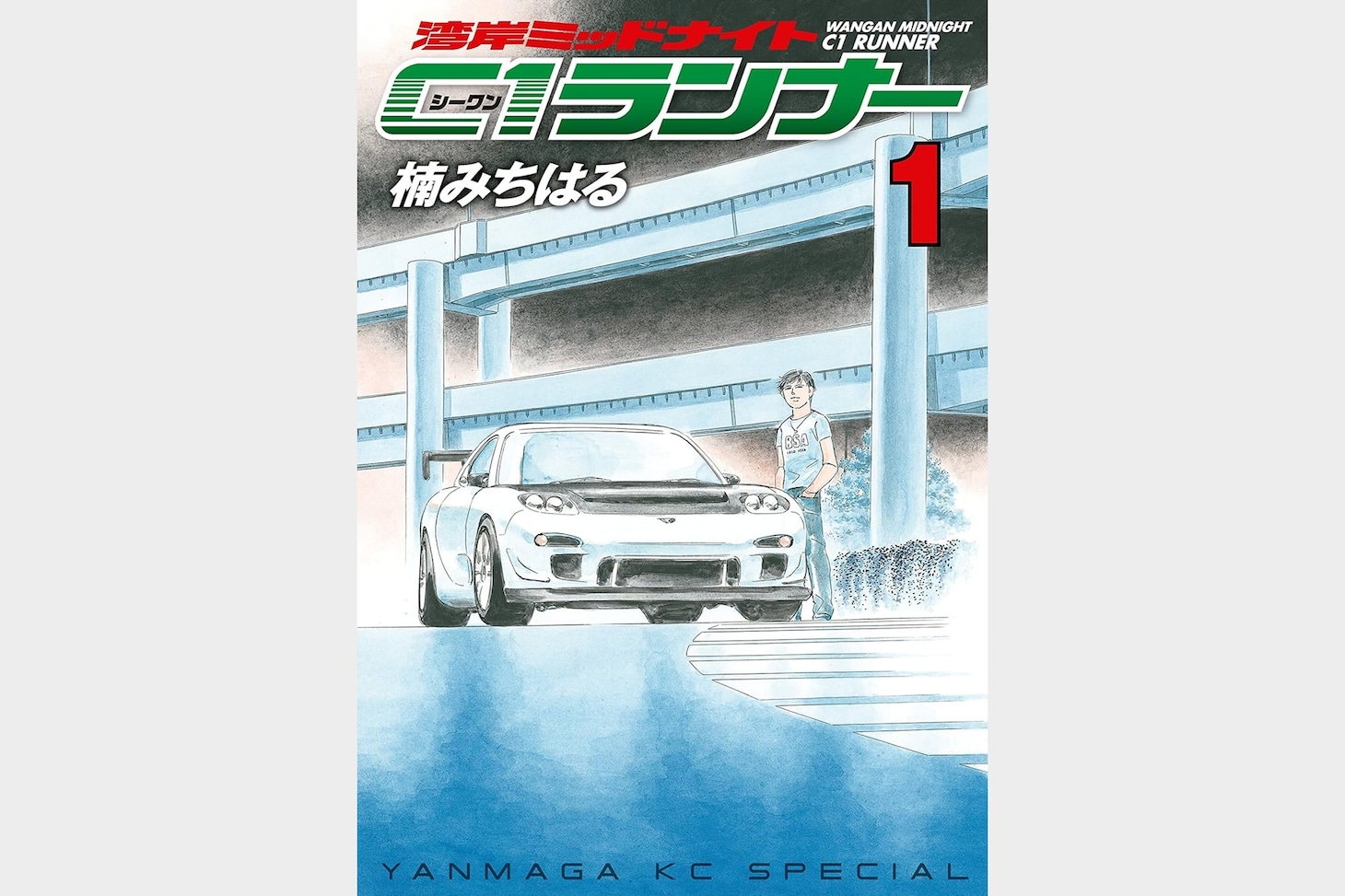

楠みちはる「湾岸ミッドナイト C1ランナー」──無印とは読み味が全然違う!車好き以外にも読んでほしい“雑誌編集マンガ”

車は持ってないけど「湾岸ミッドナイト C1ランナー」の話をします

2025年8月8日 15:00 61

走りから語りへ 抽象から具体へ

「湾岸ミッドナイト」の特徴といえば、やはり、ポエムの領域に到達している心情描写でしょう。ときに1ページまるまる使って描かれる、車の走行描写以上に目を奪われるその言葉たちは圧巻で、どうしたって気持ちが引っ張られます。その言葉たちは本当に走行中に思考がクリアになっていった人間たちの、本能から出てくる連なりのようで、まさに詩です。

「C1ランナー」にもそうした描写は当然ありますが、割合としては減少し、むしろ“詩”というよりもしっかりとした“文章”、ひねりの効いた“言葉”が出てきます。ここが大きく読み味を異にしているところで、読む人の中には「ちょっと物足りないな」「理屈っぽいのはいらないんだよな」と思う人もいるのでしょう。実は私も最初は違和感がありました。しかし、やがてそれは意図的なものであり、このマンガのテーマそのものにつながっていくと気づきます。

これはあくまで自分が読んで感じ取っただけの話なのですが、おそらく「C1ランナー」のテーマには“言語化”があると思うんです。

無印はどちらかといえば“体感”を重視している作風です。チューンにせよ、走りにせよ、実際にその身を任せて、飛び込んでみなければわからない。そしてその先で、感じ取る……。言い方を変えればそれは“抽象的”なんです。抽象的だから、ポエムになる。なんとなく感じ取れたことだから、部分的に切り取っただけでは意味をなさない言葉の連なりが出てくる。

しかし「C1ランナー」が取り組んでいるのはその抽象を具体化することにあるんです。走っていく中で感じた、抽象的な感情の動きを、言語化することで具体化していく。そしてそれは、まさに「雑誌編集」「ライティング」という行為の本質そのものであると言えます。

仕事内容よりも本質を描くことに挑んだ作品

本作は雑誌編集をテーマにした“お仕事モノ”ではないんですよ。例えばマンガ編集のマンガだと「重版出来!」というマンガがありますよね。定義論をしたいわけではありませんが、あれはやっぱりお仕事モノだと思うんですよ。マンガは、マンガ家だけでなく出版社や書店があるおかげで成り立っていて、そこで働いてる人たちはこんな仕事をしていて、こんな気持ちでマンガに打ち込んでいる──そんなことが描かれています。

でも「C1ランナー」では、仕事そのものは描かれない。登場人物がほかのキャラから「いい文章を書くよね」と言われるシーンがあっても、その文章や記事はあまり出てきません。また、雑誌を扱うにあたって「重版出来!」のように、編集・ライターの仕事内容そのものであったり、営業や運営、取次はどう、なんて話も出てきません。では本作は何を描いているかというと、おそらく“書くこと・編むことの本質”を描くことに挑戦しているんじゃないかと思うんです。

本作で繰り返し問われるのが「わかりたい」という意思です。「なんとなく」「わからない」ではよくない。それでは人生は好転しない……。これは無印の「FDマスター」編でも問題提起されていました。「わかりたい」「わかる自分でありたい」という願い。そしてそれは、悪魔のZと、アキオと走ることでわかるのではないか……。本気で命を、人生をぶつけて走る。そうすることで初めて感じられる、見えてくる世界がある。

ただ、それはあくまで“体感”の世界であり、どこまでも抽象的な出来事にすぎないんです。公道バトルを通じて、彼らは成長できた。感じることができた。それは素晴らしいことだけど、逆に言えば関わった人たちの中でしか伝わらない、狭い世界なんです。

だけど雑誌は、メディアは違います。車でも模型でも、音楽でも映画でもなんでもいいですが、雑誌を読んで、新発売の商品について「やればわかる」としか書いていなかったらどうでしょう。

例えばマンションのチラシ。よく“マンションポエム”なんて言われるものが載っていたりしますよね。「都会の華やかさと、自然が調和したこの街に住む──なんとかレジデンス、堂々完成」とかそういうヤツです。ポエム、詩というのは抽象的で、曖昧なものです。意味を固定しない。詩なら、「あなたが憎い」という言葉は、心から愛していることの比喩にもなり得る。ですが、雑誌やチラシに書く文章は具体的な言葉でなければ顧客に伝わらない。商品の性能やスペックに、解釈の幅があるような書き方をしてはいけないわけです。

だから、マンションのチラシにはポエムだけでなく、具体的な情報も載っています。都心まで電車で何分で、どこどこの自然公園が近くて、駅前には街路樹がたくさん植えられていて、でも同時に大きなスーパーもあって……と具体的な情報を伝えていく。

それと同じで、「C1ランナー」は言語化をしているんです。バトルに介在しない、他者にメッセージを伝えるために。

わかるものを語るのではなく、わかりたいから語る

そして実は言語化というのは、「わかる」ために必要な行程なんですよね。意外に思われるかもしれませんが、実は編集やライターというのは、「わかっていることについて書いている」わけではないんです。大抵のことは結論が見つかっていない、わからないことについて書き始めます。

わかりたいから考える、手を動かす。考えるから思考が次の段階に進む。そして気づけば、最初に自分がイメージしていた結論とはまったく違う締めに至っている……。それは最初に考えていたことと、違うことを「得た」からそうなってしまうんです。

ライター稼業をやっているとよく、書いた記事を「面白かった」とか「魅力がわかった」とほめられたりしますが、実は書き始める前って「なんか好きな気がするな」って感じですごく曖昧なんですよ。それを、他人に伝えるために自分の中の抽象的な部分を分解して、具体的な言葉にしてつないでいってようやく、「ああ、だから自分はこれのことを好きになったのか」と理解できたりするんです。

よく、「人にものを教えることは勉強になる」と言いますよね。「C1ランナー」でも繰り返し出てくる話の1つです。それはなぜかと言うと、自分の中にある抽象的な概念を、具体化して言語化しなければ、人に伝えることはできないからなんです。人に教えてあげるなんて上から目線では決してありませんが、案外ライターという仕事はこういう側面があって、毎回書くことそれ自体にすごく意味があり、わかることができてありがたいなと思っています。

こういうことを、今こうして言葉にできているのはやっぱり「C1ランナー」を読んでからなんですよ。それまでは、趣味のブログを書いていても、仕事のリード文を書いていても、「なんか書きながらわかってくることってあるよな」という漠然とした気持ちしかなかった。それを外部から言語化してもらったことで、自分の中に確固とした気持ちとして芽生えたんです。そして、そこで初めて「あー、だから自分は書くことが好きなんだ」と気づくことができました。これは大袈裟に言えば、生きる目的を外から教えてもらったようなものです。

最初は、「私の人生のあるあるがここにある!」で興奮した「C1ランナー」なんですが、読み進めていくうちにどんどん、自分の生きる目的を言語化してもらい、それを肯定されたような気持ちになって泣けてしまったんですよね。そうなったらもう、そら大好きになってしまうじゃないですか。

メディアの目的、意味は継承にある

趣味やエンタメに関する雑誌編集やライターなんかやってると、やっぱりたまに思うわけですよ。「本当は、自分たちっていらない仕事をわざわざやってるんじゃないか?」と。メーカーがいて、そこの商品を買って楽しむ客がいる。そこの間に挟まって、やれ宣伝するから金をくれだの、これはいいものだから買いなさい・悪いものだから買わないで……なんてことをわざわざ言ってくる、メディアなんて存在は不純物にすぎないんじゃないかと。

でも「湾岸ミッドナイト」は、わざわざ「C1ランナー」というスピンオフを作ってまでそんなメディアという存在を肯定してくれました。車を作ったメーカー、それをいじるチューンショップや整備士、乗り込む走り屋……だけでなく、彼らを見つめ、その働きを言語化するメディアという存在があったからこそ、外の人たちはわかりたいと思うことをわかることができ、それによって多くの人たちが車を愛し、新たな強固な輪を作り、力を持ったコミュニティができていく。そういう集まりを作るのに、メディアは、ライターは、言語化という作業は必要不可欠なものだったんですね。

そして、なぜわざわざそんなことをするのかといえば、それは「継承」のためです。英雄の物語は、語り継ぐ者がいなければ受け継がれないんです。私たちが好きなものについて話し、文字に起こして残そうとするのは、自分が愛したものが受け継がれてほしいからという気持ちがあるからにほかならない。

これは本作の中でも強く打ち出されていて、作中で言葉を編み、紡ぐ人物たちはいずれも、自らの所業や能力を若い者に継承しようと力を尽くします。そして、その若者は「わかりたい」という思いが強いからこそ、そうした大人たちを惹きつけるんです。

「湾岸ミッドナイト」でも、途中からアキオは高木さんの弟子のようなポジションになって車を切った張ったするようになり、それがまた運転に影響を及ぼしていましたが、「C1ランナー」の主人公・ノブもまた、運転技術を磨くのと連動するように、ライターとしての腕を磨いていきます。そして「言語化する能力」が身についていけばいくほど、運転技術も比例して上がっていく。なぜならそれは、「わかること」が増えたから。

人間は、どこまでも「わかりたい」と願いながら生きていて、「わかること」で成長する生き物なのだな……と自然に思わされる、そんな一面を持ったマンガです。人生とは、生きるということは、「わかりたい」という本能を揺さぶられる営みなのだと、改めて気づかされます。

しかし、どうにも不思議なのは原作者の

長々と書いてしまいましたが、ライターや編集職に限らず、何かしらモノを作ることに携わってる人間ならどこかで心の琴線に触れ、胸を震わせてくれることは間違いないマンガです。「車には興味ないからなあ……」と言わず、読んでみてほしい。きっと窮地に陥ったときに自分を救ってくれる、そんな作品の1つになってくれると思います。

- マシーナリーとも子

-

ライター、マンガ家、イラストレーター。マンガ家としての執筆作に、少年ジャンプ+で連載された「スシシスターハンター」。原作者としての仕事に、同じく少年ジャンプ+に掲載された読み切り「死後保険ネクロマンシング」、「ドラゴンの運転免許」などがある。

バックナンバー

geek@akibablog @akibablog

楠みちはる「湾岸ミッドナイト C1ランナー」──無印とは読み味が全然違う!車好き以外にも読んでほしい“雑誌編集マンガ”

https://t.co/NJpiT7knLT