目まぐるしく変化していく日々、ふと非日常的な時間や空間に浸りたくなったら、“ゆるりと歌舞伎座で会いましょう”。9月の「秀山祭九月大歌舞伎」は、通し狂言「菅原伝授手習鑑」がWキャストで上演される。平安時代、藤原時平の陰謀によって菅丞相は九州・太宰府へと流罪になる。それをめぐって三つ子の兄弟、梅王丸、松王丸、桜丸が奮闘し……。

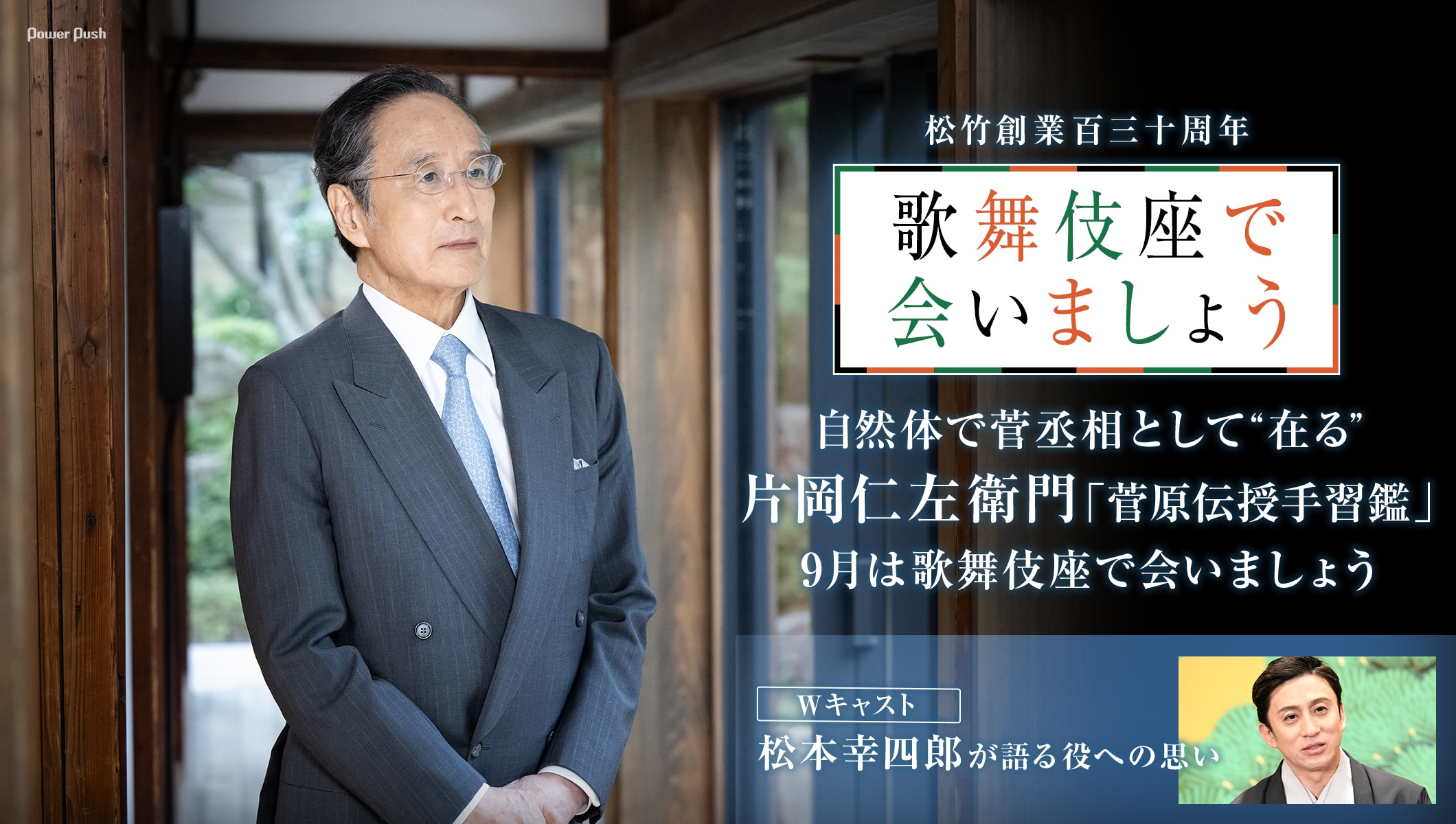

Aプロには、菅丞相を当り役の一つとする片岡仁左衛門が出演。仁左衛門は2016年に菅丞相役ほかで第23回読売演劇大賞大賞を受賞している。ステージナタリーでは、8月中旬、京都の北野天満宮にて行われた公演成功祈願をレポート。仁左衛門は「筆法伝授」で6回目、「道明寺」では7回目の菅丞相役に向けて、思いを語った。さらにBプロで菅丞相を勤める松本幸四郎が、8月下旬に東京都内で行われた会見で語った思いも紹介している。

取材・文 / 熊井玲[片岡仁左衛門]撮影 / 桂秀也

公演成功祈願レポート

雷鳴轟く北野天満宮で仁左衛門が公演の成功を祈願

8月中旬、京都の北野天満宮にて、片岡仁左衛門による「菅原伝授手習鑑」の成功祈願が行われた。菅原道真公(菅丞相)をめぐる悲劇を描いた「菅原伝授手習鑑」は、歌舞伎の三大名作の一つ。9月は、仁左衛門が菅丞相を勤めるAプロ、松本幸四郎が勤めるBプロのWキャストで上演される。

祖父、父の代から大切に本作を受け継いできた仁左衛門は、このたび「筆法伝授」で6回目、「道明寺」では7回目の菅丞相役に挑む。取材時、道真公を御祭神として祀る北野天満宮は七夕祭の真っ最中で、晴天だったこともあり多くの参拝客が訪れて賑わっていた。しかし、取材が始まる直前になって雷が突然轟き始め、緊迫感ある空気に。空を気にしながら本殿に入ると、雷は鳴りをひそめ、暑さが一瞬引いたように感じられた。

仁左衛門が本殿に入り、成功祈願は粛々とおごそかに行われた。静かに手を合わせるその姿は、まさに菅丞相のように泰然としていて、舞台の1シーンを切り取ったかのようだった。

祈願ののち、仁左衛門を囲んで取材会が行われた。仁左衛門は「また丞相様を勤めさせていただけること、非常にありがたく思っています。このお役はほかのお役と違いまして──もちろんほかのお役もそれぞれ大切なんですけれども、やはり丞相様は全国に多くの信者の方がいらっしゃるような特別な方。そのような方を演じるのは大変なことです。あくまでお芝居ではありますけれども、“天神様ってあんなお人なんや”とがっかりされないように(笑)、皆様のご期待に添えるように勤めさせていただきたいと思います。父、祖父の代からも精進潔斎してこのお役を勤めるということを大事にしてきましたので、汚さないように精一杯勤められるようがんばります」と意気込みを述べた。

北野天満宮を訪れたのは昨年12月南座で行われた「吉例顔見世興行 東西合同大歌舞伎」以来だという仁左衛門は、「ここに来るとホッとします」と言い、「これまで丞相様を勤める際の成功祈願は太宰府天満宮が多く、公演が終わった際には、湯島天神に必ずお礼参りに行きます。そして、父・祖父が北野天満宮でいただいた掛け軸を楽屋にかけて、丞相様のお役を勤めるときにはお許しを願います」と話した。

これまでたびたび演じてきた本作の魅力について問われると、仁左衛門は「いろいろな立場でのそれぞれの愛というものが描かれていると思います」と即答。「私の解釈ですが……天神様はすべての人を愛している方なのではないかと。また丞相様はどんなことが起きても、自分の人生を『こういう道を歩まなければならない人間だ』と解釈している方なのではないかと思っています」と話した。

なお、前回仁左衛門が菅丞相を演じたのは十三世片岡仁左衛門二十七回忌追善狂言として上演された2020年の「二月大歌舞伎」。千穐楽の2月26日に政府によってイベントの自粛要請が出され、27日に歌舞伎座は「三月大歌舞伎」の初日延長を発表した。「父の追善狂言だったので、芝居の内容以上に、とにかく千穐楽までできたということで、なんとかやり切れてホッとしました。でもまさかその後、あんなに大変なことになるとは思わへんかったからね」と当時を振り返った。

演じるのではなく、自然体で臨む

また十一世仁左衛門が「何もしていない」ように菅丞相を演じていたと言われていることについて、自身もそのような境地を目指しているかと問われると、仁左衛門は「目指すというよりも……動かなくなってきましたね」と返答。「お芝居ですから、自分の思いばかりでお客様に伝わらないと意味がないので、その兼ね合いはありますけれど、その日その日の自然体で演じているのでどう転ぶかはわからない。祖父が何もしなかったと言われているのも、もちろん動いていないわけではないのだけれども、お客様から拍手をいただくような動きを一切していなかったということだと思います」と話す。さらに動きが少ない役だからこそ意識していることはあるかと問われると「感情を意識して言い方や演技を工夫する、ということはしていないです。ただ、その日の気持ちによって自然と変わることはあります」と話す。「同じ芝居をしていても、その日、その時によって捉え方が変わることはあって、例えば(敵方である)土師親子に対して咎める気持ちが湧いてこない日もあるし、逆に責任は自分にあると強く感じる日もある。同じセリフを言う場合も、どういう気持ちで言っているかは毎日違うんです」と説明した。

Bプロで菅丞相を演じる幸四郎に対してどんなことを伝えていきたいかと問われると、仁左衛門は少し考えたのち「丞相様を勤めるというのではなく、勤めさせていただく……そういう気持ちが大事です。演技をする、ということではなく、まず台本を読み込んでその気持ちになって、自分なりの丞相様をイメージし、あとは自然体で動くしかない。下手に演技をしようとしてしまうと、演技に意識が入ってしまうので、持てるものだけで自然とやらせていただく気持ちが大事だと思います」と話す。

さらに仁左衛門は「この作品に限らず、若い人たちには役の取り組み方を学んでいただきたい」と続け「役者にはそれぞれ個性があって、それぞれのお家にそれぞれの考え方があり、それぞれのお家の型がある。でも“ここはこうやってきたからこうする”で終わるのではなく、いろいろな方の映像を観たり、台本を読み込むことで『ああ、この言葉はこういうことを感じて発した言葉なんだな』と感じたり、『ここは怖がる場面だけれど、どういう意味で怖がっているのかな。先ほどとどういう気持ちの変化があるのかな』と考えていくことが大切だと思います。十月に出演する『義経千本桜』の『すし屋』も私はいろいろと書き換えました。もちろん一から作品を捉え直し、取り組むことは大変です。でも“こうやっていれば間違いない”という気持ちを捨てて、新しいものとして接すると、お客様にも一番わかってもらいやすいのではないかなと思っています」と話した。

最後に、会見中たびたび「この話はフィクションです」「あくまでフィクションなので……」と仁左衛門が前置きして語っていた点について、歴史上の人物をモチーフにしながらもフィクションであることにこだわる理由を尋ねると「『菅原伝授手習鑑』はお芝居として作り上げられたものであり、史実ではありません」と仁左衛門。「本当の話ではないのだけれど、でもお客様にはそれを信じていただきたい。信じてもらえるようなお芝居をしたいと思っています。道真を巡る悲劇については諸説あり、菅原道真公がどういう人だったか、実際とどう違うのかはわからないけれど、お芝居として丞相様を信じていただきたい。……まあ、『天神さん、こんな人やったんか』ってガッカリされてしまったらあかんけどね(笑)」と朗らかに語った。

プロフィール

片岡仁左衛門(カタオカニザエモン)

1944年、大阪府生まれ。十三世片岡仁左衛門の三男。1949年に「夏祭浪花鑑」の市松で、本名の片岡孝夫の名で初舞台。1998年に「吉田屋」の伊左衛門、「助六曲輪初花桜」の助六ほかで十五代目片岡仁左衛門を襲名。2015年に、重要無形文化財「歌舞伎立役」保持者の各個認定(人間国宝)を受ける。

「責任を感じながら役を勤めたい」

8月下旬、東京都内で取材会が行われ、松本幸四郎が役への思いを語った。

幸四郎は「歌舞伎座で三大名作を上演するということは早々に発表されていましたが『さて、どなたがされるんだろう』と思っていました。それがまさか、自分が仁左衛門のおじ様の菅丞相とWキャストになるとは思ってもみなかったことで、非常に驚きました。ただ、お話をいただいたときにすぐおじ様(仁左衛門)に教えていただこうと考えて(笑)、それが叶い、本当にこれ以上の幸せがないほど喜びでいっぱいです。その分、責任と言いますか……今いらっしゃる役者さんで菅丞相を勤められているのはおじ様だけですので、おじ様の菅丞相をしっかりと次につなげるための役目として、責任を感じながら勤めたいと思っております」と意気込みを述べた。

仁左衛門演じる菅丞相について、幸四郎は「舞台で拝見してもまさに菅丞相にしか見えないと言いますか。これが芸のすごさなのかと感じました」と強い印象を語り、仁左衛門からは「気持ちや自分自身の人間性が非常に表れてしまう役なので、それを大事に勤めさせていただくのが良いと思う」と教わったと話した。

また、先日行われたスチール撮影では、役への思いがさらに膨らんだ、とも。「衣裳を着たことでその格や大きさ、強さを自分が纏っているような感じがしました。拵えをしていて涙が止まらなかったです。このお役を演じられる感動ということではなく、ただ感謝を感じながら、頭の中でセリフを言いながら写真を撮っていただいて、不思議な時間でした」と語った。

さらに通し上演の楽しみ方について問われると、「ストーリーを追うのが、お芝居を見る楽しみの基本だとは思いますが、それだけではない楽しみ方があるのが歌舞伎の特徴、個性だと思います。自分の興味があるものが絶対に散らばっているので、それを探しにいく感覚で歌舞伎座に観に来ていただけたらと思います。ドラマもあるし、色彩もあるし、音楽もある。すべてが歌舞伎を構成する世界として感じていただけると思います」と語った。

プロフィール

松本幸四郎(マツモトコウシロウ)

1973年東京都生まれ。1979年に「侠客春雨傘」にて三代目松本金太郎を襲名して初舞台。1981年に「仮名手本忠臣蔵」七段目の大星力弥ほかで七代目市川染五郎を襲名。古典から復活狂言、新作歌舞伎まで幅広い演目に取り組む一方で劇団☆新感線の舞台やテレビドラマ、映画などにも出演し人気を博す。2018年に高麗屋三代襲名披露公演「壽 初春大歌舞伎」にて十代目松本幸四郎を襲名した。

「歌舞伎座で会いましょう」特集

![“観劇はじめ”は歌舞伎座で! 坂東巳之助&中村米吉、尾上右近&中村壱太郎、中村隼人が語る「壽 初春大歌舞伎」]()

- “観劇はじめ”は歌舞伎座で! 坂東巳之助&中村米吉、尾上右近&中村壱太郎、中村隼人が語る「壽 初春大歌舞伎」

![父・中村勘三郎が“蔦重”演じた「きらら浮世伝」中村勘九郎&中村七之助がエネルギッシュに立ち上げる!2月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 父・中村勘三郎が“蔦重”演じた「きらら浮世伝」中村勘九郎&中村七之助がエネルギッシュに立ち上げる!2月は歌舞伎座で会いましょう

![「仮名手本忠臣蔵」の通し上演が開幕!泉岳寺駅近辺の「忠臣蔵」ゆかりツアー 3月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 「仮名手本忠臣蔵」の通し上演が開幕!泉岳寺駅近辺の「忠臣蔵」ゆかりツアー 3月は歌舞伎座で会いましょう

![主演・市川染五郎×原作・永井紗耶子が語る「木挽町のあだ討ち」4月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 主演・市川染五郎×原作・永井紗耶子が語る「木挽町のあだ討ち」4月は歌舞伎座で会いましょう

![襲名興行にはスペシャルがいっぱい!八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助の誕生を見届けに、5月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 襲名興行にはスペシャルがいっぱい!八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助の誕生を見届けに、5月は歌舞伎座で会いましょう

![八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助が語る「襲名とは先人達の技や想いを受け継ぎ発展させること」6月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助が語る「襲名とは先人達の技や想いを受け継ぎ発展させること」6月は歌舞伎座で会いましょう

![市川染五郎と市川團子が「興味を広げてもらえる夏にしたい」と意気込む、7月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 市川染五郎と市川團子が「興味を広げてもらえる夏にしたい」と意気込む、7月は歌舞伎座で会いましょう

![“勘三郎の色”が染み付いた作品に新たな息を吹き込む、野田秀樹×中村勘九郎「野田版 研辰の討たれ」8月は歌舞伎座で会いましょう]()

- “勘三郎の色”が染み付いた作品に新たな息を吹き込む、野田秀樹×中村勘九郎「野田版 研辰の討たれ」8月は歌舞伎座で会いましょう

![坂東巳之助・尾上右近・中村隼人・市川團子が魅せる「義経千本桜」10月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 坂東巳之助・尾上右近・中村隼人・市川團子が魅せる「義経千本桜」10月は歌舞伎座で会いましょう

![三谷幸喜と松本幸四郎が強い信頼関係で生み出す三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン) 幕を閉めるな」11月は歌舞伎座で会いましょう]()

- 三谷幸喜と松本幸四郎が強い信頼関係で生み出す三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン) 幕を閉めるな」11月は歌舞伎座で会いましょう

![祝10周年!中村獅童が前人未到の道を進み続けた「超歌舞伎」の“軌跡と未来”を語る]()

- 祝10周年!中村獅童が前人未到の道を進み続けた「超歌舞伎」の“軌跡と未来”を語る