これまで古今東西の多彩な物語に息を吹き込んできたSPAC。今回は代表作「マハーバーラタ」と並ぶ古代インド神話の長編叙事詩「ラーマーヤナ」の舞台化に挑む。ここではそのクリエーションの様子を宮城のインタビューと共に伝える。

SPAC俳優と宮城聰がアイデアをぶつけ合う

3月上旬、「ラーマーヤナ物語」の稽古がスタートして約2週間経った、SPACの稽古場を訪れた。SPACが活動する静岡芸術劇場の稽古場は、左右の窓から樹々の緑と空の青が望め、天窓からも柔らかな光が降り注ぐ、天井が高くて開放感ある空間。また稽古場の四隅にはダンボールで製作された翼や大道具・小道具、ジャンベや銅羅などの打楽器、飾りがついた長い竹などが所狭しと置かれていて、日々ここでさまざまな試行錯誤が重ねられていることが伝わってきた。

その日は、静岡芸術劇場で「メナム河の日本人」(今井朋彦演出)が上演中だったため、同作に出演している俳優や観客の見送りに出ている宮城が戻るまで、俳優たちは各セクションに分かれて自主稽古を行っていた。

SPACの新作「ラーマーヤナ物語」は、古代インド叙事詩をベースにしたインドの英雄ラーマを主人公とした物語で、ラーヴァナにさらわれたシーター姫を、ラーマらが救い出す様を描いた冒険譚だ。3月上旬現在、台本はまだ完成しておらず、俳優たちは原作となる資料や台本の一部を参照しながら、シーンの“パーツ”を作っているところだった。

その後、宮城が稽古場に姿を現し、「じゃあ、今日はちょっと発表っぽい感じで……」と声をかけると、俳優たちはそれぞれに準備を始めた。まずは第1場、シーター姫(ムーバー:桜内結う)の登場シーン(編集注:宮城作品でよく用いられる“二人一役”の演劇手法で、語り手であるスピーカーと動き手であるムーバーの2人で、1人の登場人物を演じる)。シーター姫が歩き始めると、反対側から竹を打ち鳴らしつつ“森”の面々が群れとなって近づいてきて……。シーターが森に分け入る際、動きのスピードを上げたことについて、宮城が「最後に早く歩いたのはわざと?」と尋ねると、桜内は「シーターの心境を考えて、意図的に早く歩きました」と説明する。宮城は「森を彷徨い歩く、というのは目的地を目指しているのではなく、歩くことをどれだけ楽しめるかだから、歩きの速度はむしろゆっくりのほうが良いのでは?」と言い、桜内もうなずいて、2度目は速度を変えず、ゆっくりと辺りを見回しながら“森”の中を歩いていった。

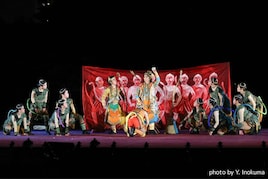

続いて、手に弓、背に矢筒を負ったラーマ(ムーバー:美加理)、ラクシュマナ(ムーバー:ながいさやこ)、そしてハヌマーン(ムーバー:たきいみき)と猿たちの登場シーン。インド芝居方式の白い大きな幕が稽古場の中央に登場し、最初はムーバーのふくらはぎから下だけを見せる形で、シーター姫がさらわれたことを知ったラーマが、救出に向かおうとするシーンが繰り広げられる。幕の後ろで細かな足捌きを見せていた俳優に、宮城は「ムーバーは俳優が持っている道具の大半を持っていないから余計たくさん動きたくなるところだけれど、まずは何もしないという発想で、できるだけ動きも制限していくことに面白さがあると思う」と話すと、ムーバーたちは今度は動きを押さえつつ、逆に1つひとつの動作をゆっくりと大きく表現することで、それぞれの存在感を膨らませた。

巨大なハゲ鷲、ジャターユスが登場するシーンでは、“群舞”で動きを表現。ダンボールの“翼”をつけた俳優たちが8人で両翼を表現し、その中心で保可南が両腕を広げると、大きなハゲ鷲が誕生した。その様子を見ていた宮城が「クチバシはないかな……」とつぶやくと、どこからかダンボール製の大きなクチバシが出現。保がそれを持って、時折クワッと口を開いてみせると、鷲の大きさだけでなく強さ、厳つさが動きに加わって、稽古を見ていた俳優たちからは「おおー!」と歓声が上がった。

稽古中、宮城がたびたび口にしていたのは、“見え方”への意識についてだった。本公演では、野外に仮設される舞台を囲むように扇型で客席が組まれるので、俳優の身体の向きや目線の範囲によって、観客に“自分も舞台の一員と感じてもらえるか”の度合いが変わってくる。宮城は時折俳優のそばに立って、どのように身体を開くと良いか、腕を動かす範囲を90度から120度に変えるとどう印象が変わるかを、自らやってみせた。

その後も、語り部の小長谷勝彦が大活躍の、影絵を用いたシーンや、竹の棒を使った大海原のシーンなど、各チームの発表は続き、そのたびに笑い声が起こったり、俳優やスタッフがさまざまな意見を交わしたりと、稽古場では活発なやり取りが続いた。稽古がスタートして2時間、すっかり日は落ち、休憩時間に。次の稽古が始まるまでの束の間、本作について宮城に話を聞いた。

2月に行われた「SHIZUOKAせかい演劇祭」に関する会見で、宮城は「今は“集団への期待”が薄れているのではないか」と指摘し、「『ラーマーヤナ物語』を通してもう一度集団に期待が持てるようになれば良いなと思っている」と語った(参照:「SHIZUOKAせかい演劇祭」開催に向け、宮城聰「演劇の効能が社会に染み出すきっかけに」)。宮城は「今は個人の価値を上げることに誰もが熱心ですが、個人ではできないことが集団ではできてしまう場合があって、たとえばSPACという集団やSPACの芝居の作り方だからこそできるものがあります。しかもそれは僕の経験上、明確にゴールが見えているときよりも、見えていないときのほうが、より大きな力になることがあるんです。例えばピナ・バウシュの『カーネーション』(編集注:ピナ・バウシュの代表作の1つで、ピンクのカーネーションがちりばめられた舞台でダンサーたちがそれぞれに踊り、愛について語る)などは、稽古をしている段階でこういう作品になるとわかっていて、そのゴールにみんなが向かったわけではないと思う。そんな“誰も観たことがないもの”を集団で作ろうとすることこそ、劇団の妙味と言いますか(笑)。そのような劇団への期待というものを、若い世代にも継承していきたいというのがこの作品の狙いです」と話した。

稽古が始まって数週間経ち、「ラーマーヤナ物語」のどんなところに宮城は面白さを感じているのだろうか。「1つは、ファンタジーと言われるものの面白さの要素が、すでに2000年以上前の古代叙事詩で描かれているということですね。何らかのスーパーパワーを持っている登場人物がいて、それがオーソライズもされていて……って、今のゲームのキャクター設定ととても似ているなと思いますし、そんなことが2000年以上前から行われていたんだなと思うと、人が面白いと思うものはあまり変わっていないんだなと思います(笑)。またこれは、僕自身ちょっと意外だったのですが、僕はこれまで、エンタテインメントと呼ばれているものと僕が作ろうとしている演劇は、少し違うものだと思っていました。エンタテインメントというのは、みんながある程度予想できるものが予想通り出ることによって満足できるものだと思うのですが、僕が作りたいと思っているものは誰も予想していなかったものを見せることなんです。でもダリが描いた「十字架の聖ヨハネのキリスト」のように、有名なキリストの磔の場面を、上空から広角レンズで捉えたような構図で描くと、みんなが知っているものでも誰も見たことがないものになる。僕にとって『ラーマーヤナ物語』はそのような感覚の作品です。演劇ならではの表現方法で、誰も観たことがないようなものになれれば良いのかなと思います」と話した。

さらに宮城は今回の演出について、「客席とアクティングエリアを明瞭に分けるのではなく、観客の中に俳優が乗り込んでくるような演出を考えている」と明かしていた。その点について宮城は、「大袈裟なものを建て込むんじゃなくて、何でもない普通の場所に軽トラがやってきて、いきなり芝居が始まってしまう……というようなことを考えています。かつてインドに行った際、街の広場でいきなりサーカスが始まったんです。その印象が強く残っていて、演劇の敷居をなくすということはよく言われることですが、物理的にもそのように、“街に染み出して”いきたいなと思っています」と語った。