日本モンゴル友好記念事業「モンゴル・ハーン Japan Tour 2025」が、10月に東京と愛知で上演される。「モンゴル・ハーン」は、2022年にモンゴルで初演され、その後、イギリス・ロンドン、シンガポールで上演された話題作。本作では、約3000年前の古代モンゴル帝国を舞台に、“愛と野望”“裏切りと復讐”、そして王位継承を巡る壮大な歴史ドラマが繰り広げられる。

ステージナタリーでは、6月に行われた「モンゴル・ハーン」モンゴル凱旋公演の様子をレポート。また後半のコラムでは、モンゴルの演劇事情や、「モンゴル・ハーン」モンゴル公演の会場となったウランバートルの国立ドラマ劇場周辺についても紹介する。

取材・文 / 興野汐里

モンゴル文化の“過去”と“現在”が融合した「モンゴル・ハーン」

2024年、日本とモンゴルは文化交流取極50周年を迎えた。2025年7月には天皇皇后両陛下がモンゴルを訪問するなど、両国は現在も友好親善関係を継続して築いている。そんな2国の友好記念事業として、10月に東京・愛知で上演されるのが「モンゴル・ハーン」だ。2022年にモンゴルの国立ドラマ劇場で初演された「モンゴル・ハーン」は、同国では異例となる180回公演以上のロングランを記録し、約10万5000人を動員。その後、2023年にイギリス・ロンドンのロンドン・コロシアム、2024年にシンガポールのサンズシアターで上演され、ロンドン公演では約4万2000人、シンガポール公演では約3万人を動員した。なおロンドン・コロシアムは、2024年に舞台「千と千尋の神隠しSpirited Away」のロンドン公演が実施された会場でもある。そして2025年6月、海外で好評を博した「モンゴル・ハーン」が約3年ぶりに地元モンゴルで上演された。

「モンゴル・ハーン」の演出およびエグゼクティブプロデューサーを務めるヒーロー・バートルは、現代モンゴルの映画・演劇界を牽引する監督兼演出家。バートルは、元大相撲力士で第69代横綱の白鵬のドキュメンタリー番組を制作した際に日本を訪れたことがあり、10月に控えた日本公演にも意欲を燃やしている。「モンゴル・ハーン」は、2019年に死去した作家バブー・ルハグヴァスレン(1944~2019年)が1998年に発表した悲劇作品「Tamgagui Tur(英語タイトル:State Without A Seal)」をもとにした作品であり、バートルは盟友のルハグヴァスレンが遺した名作を2022年に舞台化した。

「モンゴル・ハーン」の舞台となるのは、架空の古代モンゴル帝国。公演タイトルにもなっている“ハーン”は、遊牧民国家で用いられる君主の称号で、日本ではチンギス・ハーン、オゴタイ・ハーン、フビライ・ハーンなどがよく知られている。「モンゴル・ハーン」では、約3000年前のモンゴル帝国を統治していたフン族の王アーチュグ・ハーンと彼を取り巻く人々を軸にした、“愛と野望”“裏切りと復讐”、そして王位継承を巡る壮大な歴史ドラマが展開。その物語がバートルの手腕により、モンゴルの伝統文化を取り入れた音楽、衣裳、小道具、最新のテクノロジーを駆使した映像、照明、モンゴルで活躍中のキャストによるダンサブルなパフォーマンスなど、モンゴルにおける“過去”と“現在”の芸能を融合させたスペクタクル歴史劇として立ち上げられる。

モンゴル舞台芸術の中心地、国立ドラマ劇場

モンゴル公演が行われた国立ドラマ劇場は、ウランバートル市の中心部にある国営劇場。1960年代に建てられた由緒ある劇場で、外観は鮮やかな赤で彩られた壁と、白い柱で構成されている。客席は1階から3階まであり、客席数は約600。客席はベルベット調で統一され、天井に飾られた大きなシャンデリアが荘厳な雰囲気を醸し出していた。また、各階には正面席に加えて、バルコニー席が設けられている。

取材した公演には、モンゴルで最高位の民間功労賞アルタンガダス勲章(北極星)を受賞したアーチュグ・ハーン役のエルデネビレグ・ガンボルドや、モンゴルの年間最優秀演劇賞ゲゲーン・ムザ賞ほか多数受賞歴のあるエゲレグ首相役のボールド・エルデネ・シュガーが出演。さらに、ツェツェル正妃役のオドンチメグ・バッドセンゲル、ゲレル側妃役のドゥルグン・オドゥフー、アーチル王子役のドルジュスレン・シャダヴ、クチール王子役のサムダンプレフ・オユンサンバーらメインキャストのほか、50人を超えるパフォーマーが名を連ねている。なお日本公演には、本作のプロデューサーも兼任するバイラ・ベラがツェツェル正妃役で出演予定だ。

伝統音楽に乗せて紡がれる、ドロドロの愛憎劇

「モンゴル・ハーン」は2幕構成。第1幕では、アーチュグ・ハーンの妃であるツェツェル正妃とゲレル側妃が出産した2人の王子の因縁が描かれ、ツェツェル正妃が産んだアーチル王子が、実はアーチュグ・ハーンの側近エグレグ首相との不貞により授かった子供であること、エグレグ首相の策略により、アーチュグ・ハーンとゲレル側妃の子であるクチール王子と、アーチル王子がすり替えられるさまが描かれる。

客席の明かりが落ちると、アーチル王子とクチール王子の守護霊である2匹のキツネが幕前に登場。キツネたちが軽やかに舞い踊る中、舞台の幕が上がると、勾配のある八百屋舞台に立ったメインキャストとパフォーマーたちが姿を現す。舞台奥のスクリーンに投影された大きな太陽を前に、カラフルな衣裳をまとったシャーマン(祈祷師)を中心としたキャスト陣が、赤を基調とした衣裳をはためかせながら、王子の誕生を祝福するアクロバティックなダンスを披露。また。モンゴルの伝統楽器モリンホール(馬頭琴)の叙情的で優雅な音色が、王子の誕生を寿ぎ、祝祭感を醸し出していた。

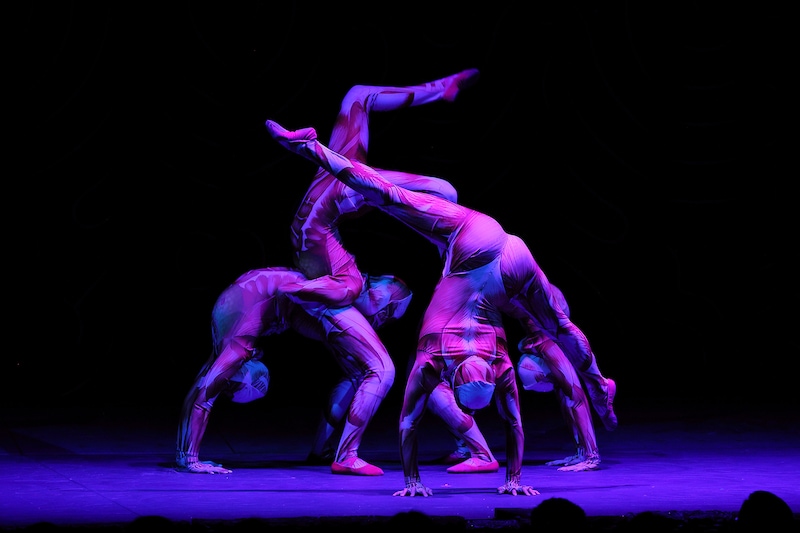

続いて、アーチュグ・ハーンの部下であるエゲレグ首相とツェツェル正妃の秘められた関係が明らかになるシーンへ。王であるアーチュグ・ハーンの前では、忠実な部下を演じるエゲレグ首相だったが、ツェツェル正妃の前では欲にまみれた裏の顔をのぞかせる。エゲレグ首相とツェツェル正妃が逢瀬を重ねる場面では、人体模型のような柄のボディスーツを着用したパフォーマーたちが、オランノガラルトと呼ばれる軟体芸を披露し、セクシャルな空間を作り出した。

エゲレグ首相に命じられ、ツェツェル正妃がアーチル王子とクチール王子をすり替えるシーンでは、正妃でありながらアーチュグ・ハーンとわかり合えず、エゲレグ首相からも政治的に利用されていたことを悟ったツェツェル正妃の絶望と、真実を知らないまま、すり替えられた子供を手に抱く、心優しい純粋無垢なゲレル側妃の姿が対照的に描かれる。ノンバーバルの要素も取り入れられた本作は、セリフの代わりに、メインキャラクターの喜怒哀楽をパフォーマーたちがダンスによって表現する場面が多い。ツェツェル正妃が自身の子供を手放す場面も、パフォーマーたちがしなやかな群舞で“母の悲しみ”を表現した。

その後、エゲレグ首相の思惑通り、アーチュグ・ハーンは何も知らぬまま、アーチル王子に王位を継承してしまう。戴冠式のシーンでは、仮面を着けたシャーマンたちの神秘的なダンス、兵士たちの力強い剣舞が、モンゴルに伝わる歌唱法ホーミーを用いた生歌唱に乗せて披露される。ホーミーとは1人で2つ以上の音を出す歌唱法で、オルティンドーと呼ばれるモンゴルの長唄と同様に、大切に紡がれてきた伝統芸能の1つだ。

歌舞伎、文楽…日本人が親しめる演出も

第2幕では、“偽りの親子”であるアーチュグ・ハーンとアーチル王子の確執や、奇妙な因果で結ばれた登場人物たちの行く末が描かれる。再び舞台の幕が上がると、王子という立場に甘んじて暴略の限りを尽すアーチル王子の前に、巨大な獅子が登場。パフォーマーたちが操る獅子のパペットが、不遜な態度を取るアーチル王子に牙を向けて襲いかかる場面では、獅子が放つ強い“圧”により、会場全体に緊張感が走る。王の器に相応しくない振る舞いをするアーチル王子に対し、ついに刃を向けてしまうアーチュグ・ハーン。鬼気迫る表情でアーチル王子に詰め寄るアーチュグ・ハーンの様子を、アーチル王子の育ての親であるゲレル側妃は目に涙を浮かべながら見つめていた。

アーチュグ・ハーンとゲレル側妃は一貫して、“愛”を知る誠実な人物として描かれる。アーチュグ・ハーンとゲレル側妃が今生の別れを迎えるシーンは、作中屈指の美しい場面で、純白の衣裳をまとったゲレル側妃が天女のように空へ上るさまが、フライングシステムを用いて表現された。このように、「モンゴル・ハーン」はテクノロジーを駆使したスペクタクル作品でありながら、キャスト陣の表現力が光る演劇作品でもある。

観劇前に行ったインタビューで、演出を手がけるバートルが「『モンゴル・ハーン』は、視覚、聴覚だけでなく、嗅覚も刺激する演劇作品である」と述べていたように、本作のある場面では舞台上からほのかなジャスミンの香りが漂ってくる。観客が“嗅覚的”に楽しむことができるチャレンジングな仕掛けにもぜひ注目してほしい。

日本公演は、日本語字幕付きモンゴル語上演となるが、モンゴル公演では日本語吹き替え音声が流れるイヤホンガイドが用意された。使用する言語は異なるものの、「モンゴル・ハーン」には、歌舞伎、文楽の要素など、日本で育まれてきた文化に近い要素が多く盛り込まれている。さまざまなジャンルの演劇を嗜む日本の観客もきっと、「モンゴル・ハーン Japan Tour 2025」を楽しむことができるはずだ。

観客たちがゆったりと過ごす、劇場ロビーのにぎわい

「モンゴル・ハーン」モンゴル公演の主な観客層は、ミドルエイジを軸にした家族連れや若いカップルなど。なお、モンゴル公演は一部年齢制限が設けられていて、14歳以上のみ入場可能となっていた。

「モンゴル・ハーン」の公演期間、劇場のロビーには公演ロゴが書かれた赤いパネルや、バートルが描き下ろした「モンゴル・ハーン」の劇画が展示されており、グッズ売り場では、Tシャツ、カップ、スマートフォンケースなど作品のファンに向けたグッズが販売されていた。ドレスアップして劇場を訪れた観客たちは、パネルの前で記念撮影をしたり、売店でドリンクやワインなどを購入し、ロビーのテーブルチェアに座って談笑しながら開演を待っていた。

モンゴルの主な交通手段は車で、人口が集中しているウランバートル市内は特に交通渋滞が発生しやすいという。取材当日も交通渋滞等により観客の来場が遅れたため、定刻の19:00より15分ほど開演が後ろ倒しに。突然のハプニングに見舞われながらも、現地スタッフたちは冷静かつ柔軟に対応していた。