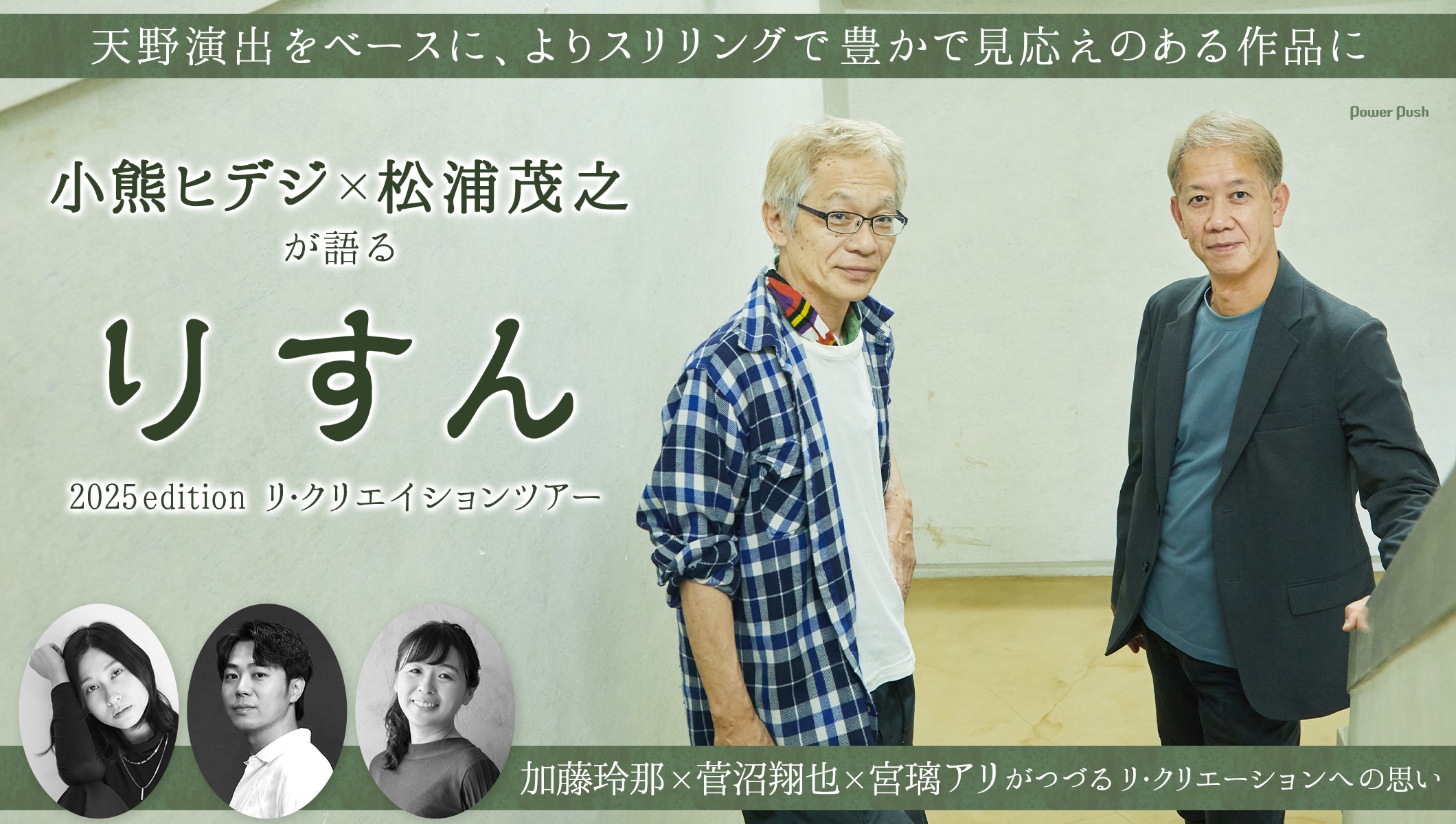

諏訪哲史の原作を天野天街の脚色・演出により舞台化した「りすん」が、2年ぶりに上演される。本作は2010年に名古屋で初演され、その後2023年にオーディションで選出された新たなキャストにより三人芝居として改訂上演された。劇中では、長期入院している妹と兄の他愛無い会話が展開。しかし実は、同じ病室の隣の女性患者が、2人の会話を小説に書き起こしていて……。2023年上演時、天野は「小説にしかできないことをきっちり考えて作られた作品だから、こっちもそれを演劇でしかできないことに変換していかないといけない」と思いを語っていた(参照:天野天街と小熊ヒデジが語る“演劇でしかできないこと”を詰め込んだ「りすん」、キャストが明かす稽古の様子)。今回は、2024年に死去した天野の演出をベースに、天野と親交が深く、再演で企画・制作を務めた小熊ヒデジの演出によって「りすん 2025edition リ・クリエイションツアー」と銘打ち、愛知・岡山・岐阜・兵庫・神奈川で上演される。

ステージナタリーでは、2023年に続き本作のプロデューサーを務める三重県文化会館副館長兼事業課長でEPAD理事の松浦茂之と、小熊の対談を実施。また後半では、キャストの加藤玲那、菅沼翔也、宮璃アリがつづった、2025年版への思いを掲載している。

取材・文 / 熊井玲撮影 / 千葉亜津子

「りすん 2025edition リ・クリエイションツアー」

すごみを感じさせる会話劇となった舞台版「りすん」

──2023年の再演では、天野さんが本当に熱っぽく、魂を削るような演出をされているのが印象的でした。と同時にすごく朗らかだったことも記憶に残っています。

松浦茂之・小熊ヒデジ そうですね。

松浦 僕が印象に残っているのは、関連企画として公演前に「天野天街創作ワークショップ」で三重、愛知、高知を巡ったことです。当時の天野さんはがんの治療中で、時折すごく疲れたご様子もあり、本当にしんどかったと思うのですが、同時に少年のように朗らかな瞬間が何回もあったんですよね。お酒を飲んでいるときもそうだし、たとえば稽古場で音響、照明、映像を合わせているとき、天野さんがマイクで「あと何秒早く」「次にこれを」と演出的なやり取りをしている姿なんか、本当に子供が遊びで楽しんでいるようで、その様子を間近で見られてとても貴重でした。

小熊 体調の心配はありましたが、目の前の稽古に真摯に取り組んでいて、確かにとても楽しんでいるように感じましたね。ツアーも全行程一緒に回って、すごくいい時間を過ごしたと思います。

──再演は三重で幕を開けました。初日から皆さんの中には手応えがあったのでしょうか?

松浦 私はありました。

小熊 僕もありましたね。

松浦 2010年の七ツ寺共同スタジオでの初演も観ているのですが、そのときの出演者が名古屋を代表する俳優陣でした。2023年の再演はオーディションで選出されたフレッシュな若手キャストで、最初は初演のクオリティと闘っているような感覚があったんです。でも天野さんは初演がどうのではなく、今目の前にいる加藤玲那さんと菅沼翔也くんと一緒に作っているんだ!という真摯な作り方で、実際、作品的には“兄弟の関係”ではあるけれど全然違うものになっていた。ゲネのときにその手応えを感じました。

小熊 僕もそうですね。稽古の後半だったと思いますが、まだまだ荒削りだけれどいい芝居になりそうだなと予感しましたし、ゲネのときには「これはできた!」と思ったんです。松浦さんがおっしゃる通り、天野くんはあの2人(加藤さんと菅沼さん)と作ることを楽しんでいる感じがありましたし、何よりすでに台本があるということは大きかったと思いますよ(笑)。

松浦 それは言える!(笑)

小熊 ですよね(笑)。台本があるのと、書きながら演出するのとでは全然気持ちが違いますから。

松浦 あと……振り返ると加藤さん、オーディションのときに声が出なかったんですよ。選考には天野さんのほか、小熊さんも僕も入っていたんですけど、小熊さんと僕は「ないだろう」と思っていたんです。でも天野さんは、とにかく最後まで「この人を残そう」と言って。

小熊 粘りましたよね、すごく。

松浦 そう(笑)。で、小熊さんも僕も「天野さんの感性がすべてですから、天野さんがそうおっしゃるなら……」という感じだったんですけど、おそらく天野さんは先に決まった兄役の菅沼さんとのバランスをすごくよく考えていたんだと思うんですね。実際、あの2人だからこそ醸し出せる兄妹の関係性があった。やっぱり天野さんにだけに見えているものがあるのだなと感じました。

──お二人が感じた手応え通り、2023年の再演は大きな評判を呼びました。

松浦 初演を観られたのはきっと500・600人くらいだったと思いますが、見落とした方も多いはずで、再演で初めてご覧になった方が多いと思うんです。再演ではツアーの先々で劇場関係者やマスメディアの方から「もっとやるべきだ」という強い言葉をいただいて、早々に再々演の話が持ち上がりました。天野さんご自身も「僕の作品の中で一番コンパクトな作品だから、絶対に再演したほうがいい。東と西でやるべきだ」とツアーの途中からおっしゃっていました。

小熊 三重公演が終わって名古屋に来たときに「セットは処分する? どうする? また上演する可能性が濃厚だから取っておこうか」という話をした覚えがあります。

松浦 そうでしたね。

──小熊さんは、しりあがり寿さんの人気マンガを舞台化した「真夜中の弥次さん喜多さん」(編集注:天野が脚本・演出を担当。2002年に初演され、国内外ツアーも行うなど大評判となった。また2005年には登場人物172人の百人芝居版も誕生するなど異例の展開を見せた)を筆頭に、多くの天野作品に出演され、松浦さんも天野作品を多数ご覧になっています。そんなお二人が、特に「りすん」を推すのはなぜでしょうか?

松浦 私が一番びっくりしたのは小説とのシンクロ度合いです。私はまず舞台を観て驚愕し、その後で小説を読んだのですが、あまりに舞台が小説通りであったことに驚いて。そもそもの小説の構造がちょっと入れ子的で演劇的だということもあると思いますが、もっと天野ワールドに変えていると思っていたけれどほぼ原作に忠実で、いろいろな意味でびっくりしましたね。

小熊 僕もそれは大きいですね。諏訪さんと天野さんの組み合わせの良さということでもあると思いますが……「真夜中の弥次さん喜多さん」でしりあがりさんのときにも感じたことですが、「なんでこのアイデアを2人同時に思いついたんだろう?」というようなことが諏訪さんと天野くんにもあったりするんですよ。また、「りすん」は動きがすごく抑えられた会話劇で、天野くんの作品にしてはちょっと珍しいくらい静かだけれど、それでいてすごみすら感じさせるような作品になっている。2時間近く、スリリングさを保ったまま飽きさせずに見せるところは、本当に素晴らしいなと思いました。

松浦 ちなみに僕は「弥次喜多」も大好きですけれどね(笑)。

ベースは変えずに、作品の強度をより密に

──2025年版のリ・クリエーションにあたり、踏襲する部分とリ・クリエーションの部分があるかなと思います。小熊さんが今大事にされているところはどんな部分ですか?

小熊 演出については基本的に踏襲していくつもりでやっています。でもそうだな……たとえば今話の中にも出てきた「弥次喜多」なんかも上演を繰り返していて、天野くんは「弥次喜多」や「くだんの件」(1995年初演)に関しては再演でも台本や演出を変えないんです。「そのままやっても強度がある作品として完成しているから」と彼は言うわけなんですけれども、やってる側、つまり俳優としては、上演を重ねるごとに若干手応えが違ってくるわけです。なので再演の稽古では、俳優の演技のニュアンスや間、表情などに微妙な変化が生まれて、それを稽古を通して提案して、天野くんが楽しんでくれたら採用していく、ということをやってきたのだと思います。今回もそういった形で、ブラッシュアップするというのかな、作品の強度を濃密にしていけたらと思っています。

松浦 でも、初演にしかないパンチもありますよね。

小熊 そうなんですよ、それは。たとえば「弥次喜多」は、最終的には上演時間1時間40分ぐらいに収まっていますが、初演は2時間20分くらいだった(笑)。何せ台本が本番の2日前にギリギリで全部出来上がってすぐに本番だったし、天野くんの台本は時間がグッと変わったり戻ったり、空間が突然変わったり、繰り返しもあったりするので、自分が何をやっているのかもわからないまま終わるということがよくあって。

松浦 そうですよね、きっと。きっかけも多いですし。

小熊 でも初日を観た人が絶賛してくれているのを聞いて、芝居ががたつくことなど軽く吹き飛ばすくらいに天野くんの劇世界というものがあるんだなと驚きました。

──(ここで稽古場に宮璃アリが入ってきたので)再演に向けて、俳優さんたちのハードルも上がりますね?

宮璃アリ はい。演劇してます! 前回はイッテマエ精神でいきましたけど、今回は小熊さんが言うように勢いだけでいけない感じになっていて、リズムとテンポだけではいかないっていうか、会話劇としてちゃんとやる……と言ったらおかしいですけど、ちゃんと演劇しています。

──演出家としての小熊さんの印象は?

宮璃 実は前回も、天野さんが入退院を繰り返しながらだったので、小熊さんが稽古場を仕切ってくださった日が多かったんです。そこはプロデューサーの松浦さんの先見の明だと思いますが、天野さんがリズムやテンポなどきっかけのところをバーっと演出していって、小熊さんがセリフの言い方や芝居の部分を見てくださった部分が多かった。なので、今回は天野さんが言ったことをちゃんと下地に置きつつ、そのうえで今、小熊さんがねちっこい稽古をしてくれているので(笑)、自分たちはそれに食らいついていくという感じです。

小熊 ねちっこいかな? でも粘るほうかもしれないか……(笑)。

一同 あははは!

──松浦さんはEPAD(一般社団法人EPADが文化庁や舞台芸術界との連携により行なっている、舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業)の理事のお1人でもあります。「りすん」の舞台映像は現在、早稲田大学演劇博物館で視聴できるほか、2023年に京都で行われた舞台関係者向けの舞台映像上映会でも披露されており、映像でご覧になった方もいらっしゃると思うのですが、映像と実際に観るのとでは、だいぶ印象が違うのではないでしょうか。俳優の生の声と録音された音声の重なり、瞬間的に時空間が歪む演出の妙、照明に照らされた真っ白な寝具やカーテンのゆらめき、映像が作り出すフィクショナルな世界観など、小さな箱の中に天野さんの演劇的美学や哲学が詰まっている作品だと感じます。

松浦 実は今回ツアーする岐阜・多治見のバロー文化ホール、岡山の創造芸術劇場ハレノワ、兵庫のAI・HALLは、スタッフの方たちが京都で行われたEPADの上映会に参加されていたので、多カメラで撮影した「りすん」をご覧になっているんですよ。実際、それを観てツアーを決めてくださった劇場もあって。ただ「りすん」は三方向囲みの舞台なので、実はどこから観るかで作品が全く違う見え方をしますから、劇場で観るとかなり印象が違うのではないかと思いますし、あれだけ豊かな表現が詰まった作品なので、ぜひご自分の目で何回か観ていただけたらなと思います。ちなみに私は再演、ほぼ全ての回を観ていまして、毎回観るところ、感じることが違います(笑)。

見たこともない世界へ連れて行ってくれるアーティスト・天野天街

──天野作品としては、満州から帰還する少年兵とその家族を描く「それいゆ」や、二進法に置き換えられた世界を巡る「1001」といった少年王者舘の作品群、ITOプロジェクトとコラボした糸あやつり人形芝居「平太郎化物日記」などが印象深いですが、さらに映画監督、マンガ執筆、デザインワークなど、天野さんは多彩なジャンルで唯一無二の世界観を作り上げました。お二人にとって天野天街とは、どんな作り手でしたか?

松浦 僕は小熊さんや少年王者舘の皆さんほど付き合いが長くもないですし、自分の好きな作品だけ観てきたという関係性ですが、天野さん然り、天野さんと親交が深かった維新派の松本雄吉さん然り、自分唯一の様式を作られた人という感覚です。これほどのカラーが出ている演出家って、実はそんなにいないんじゃないかな……改めてすごいアーティストだなと思います。

小熊 どういう人なんだろう……僕は1995年頃に二人芝居を始めたいなと思ってキコリの会(編集注:1998年にKUDAN Projectに改称し、寺十吾も参加)を始めたんですが、相手の俳優は決めていたんだけれど脚本と演出が重要だなと思って、どうしようかずっと考えていたときに、野外劇「高丘親王航海記」(編集注:七ツ寺共同スタジオ創立二十周年、少年王者舘十周年記念企画公演として上演された野外劇)で天野くんと初めてご一緒する機会があったんです。その後、僕の劇団のプロデュース公演の演出もしてくれて、「もう天野天街しかいないな」と思い、「二人芝居をやりたいんだけど興味ある?」と大須の居酒屋で話をして……そこから一緒にやるようになったんですけど、KUDAN Projectやほかの案件も含めて、ここまで長く関係性が続いているということは、多分僕は、かなり惚れ込んでいるんだなと思います。

だから、どういう演出家なのかということはうまく言えないんですけど、よく言われているようなことを言えば、あらゆる表現要素を同等に捉えて、新しいイメージを生みだす人。そしてそのイメージの連鎖は必然性からというよりは直感的に組み合わせていくような……例えば(とチラシを指さし)こういう感じで、明かりや音、衣裳や絵、役者、言葉もコラージュしているのだと思うんですよね。さらに海外公演のときには字幕すら表現の1つに取り入れてしまう人ですから、そうやってコラージュし、イメージが連鎖していった先には誰も思いつかないようなイメージが結実する、というのでしょうか。そういったことをやっている人だと思います。

彼がよく「見たこともないようなものを見せたい」って言うんだけれど、そういったところにちゃんと連れて行ってくれる演出家じゃないかなという気がします。

──作品を通じて、確かにいろいろなところに連れて行ってもらいました。「りすん」の作者である諏訪哲史さんも、天野さんの舞台を愛されていたお1人です。今回、ツアー5都市で行われるアフタートークすべてに諏訪さんが参加されるのも稀有なことだなと感じました。

松浦 僕も同じ作品を何度も観るほうですが、諏訪さんも全部観たいとおっしゃるんですよね(笑)。自分が書いた本をこういうものにしてくれたっていう喜びをすごく伝えてくださって。

小熊 この公演に対して、諏訪さんにはものすごく協力的に動いていただいています。

──前回の評判を聞いて、また初の関東公演で、今回初めて「りすん」をご覧になる方もいらっしゃると思います。チラシにも掲載されている、「骨髄癌におかされて長期入院中の少女と、彼女と兄妹同然に育った青年の病室での会話」という設定やあらすじだけ読むと、少し暗い話なのかなという印象を持つ人もいるかもしれませんが、決して悲壮感だけでなく、セリフにもある通り、「どっかしらんアサッテなとこ」へ連れて行ってくれるような作品ではないかと思います。

松浦 そうですね。確かに設定だけ読むとよくある悲劇の演劇と感じるかもしれませんが、僕も全くそのようには思わなかったし、初演の私がそうでしたが、私は観劇前に原作小説を読む必要は、ないと思います。もちろん死は関係してくるのだけれど、シーンがとても美しいし、悲しい死ではない。そして映画でもテレビでもない、演劇の魅力が詰まった作品だと思います。

小熊 僕も決して暗い作品ではないと思いますし、多くの人がイメージするいわゆる演劇のイメージとはちょっと違うというか、きっとびっくりするような作品なんじゃないかと思います。本当に観たことがないもの、想像すらしたことがないようなものが詰まった、びっくり箱のような作品だと思いますし、そもそも天野天街の作るものって観て体感しないとわからないというか、観れば驚くものだと思いますので、ぜひ観に来てほしいですね。

また今回印象が変わると思いますので、前回ご覧になった方にもぜひ観てほしいです。さっきもお話しした通り、天野くんの芝居って本当に大変で、膨大なセリフ量だったり、セリフを重ねたり、時間があっちに行ったりこっちに行ったり、場所が急激に変わったりといろいろな仕掛けが施されていて、照明や音響、映像のきっかけもコンマ秒単位という精度で作られているんです。そんな2時間の尺の芝居をこなすのって最初は特にとても大変で、前回加藤さんと菅沼さん、そしてスタッフも、ギリギリのところに立ち続けたと思うんです。本当によくやったと僕は思っています。そしてそのギリギリ感が観客の胸を揺さぶった要因の1つだったのに対し、今回は1回やって大体の流れが身体に入っているわけだから、その大変さには、おかしな言い方ですが頼れない。だから今回は、特に俳優にとってですが、この作品をより掘り下げるとか、より豊かにしていくとか、そういった新たなアプローチを試みていかないといけないと考えています。俳優が余裕を見せてしまった途端、魅力的にはならなくなってしまうので、作品に対してもっと貪欲に取り組んで、天野くんが何をしようとしたのか、セリフをどんな思いで紡いでいったのか──もちろんそこには諏訪さんの思いも含めてですけど──といったことを掘り下げて体現していかないと、ギリギリのところに立ち続けることはできないと思います。それを今回はやろうよ、と俳優のみんなとは話しています。そしてそれは、スタッフワークとも相乗効果を生み、初演・再演よりもさらに、スリリングで豊かで見応えのある作品になるのではないかと思っています。