2025年、SPACが新たな一歩を踏み出す。これまで「ふじのくに⇄せかい演劇祭」の名称でゴールデンウィークに開催されてきた演劇祭が、「SHIZUOKAせかい演劇祭」に改称され、静岡の街に“染み出して”いこうとしているのだ。 国内外の話題作が集う今回、中でも注目は、日本初演となる海外招聘2作品。ポルトガル出身でアヴィニョン演劇祭のディレクターでもあるティアゴ・ロドリゲスの「〈不可能〉の限りで」では、赤十字国際委員会や国境なき医師団のメンバーらとの対話をもとに、紛争地域での医療活動が直面する現実を描く。フランスのストラスブール国立劇場芸術監督であるカロリーヌ・ギエラ・グェン「ラクリマ、涙~オートクチュールの燦めき~」では、英国王妃のウェディング製作を任された職人たちの葛藤がドキュメンタリータッチで描き出される。ステージナタリーではロドリゲスとグェンに作品や日本公演への思いを聞いたほか、SPAC文芸部・横山義志に“観逃してほしくないポイント”を教えてもらった。

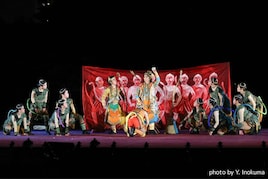

また駿府城公園にて繰り広げられるSPAC新作野外劇「ラーマーヤナ物語」の稽古場に潜入。宮城と共に、次々とアイデアを繰り出すSPAC俳優の奮闘ぶりをレポートするほか、作品に込める思いを宮城に聞いた。

取材・文 / 熊井玲「ラーマーヤナ物語」稽古場撮影 / 牧田奈津美(F4,5)

ここでは「〈不可能〉の限りで」の演出を手がけるティアゴ・ロドリゲス、「ラクリマ、涙 ~オートクチュールの燦めき~」を演出するカロリーヌ・ギエラ・グェンへのインタビューを紹介する。なおグェンへのインタビューは、演劇祭の関連企画「Dialogue Beyond Theatre — 劇場を越えて、せかいと出会い、問い直す」の事前企画として収録、石神夏希(「SPAC秋のシーズン2025-2026」アーティスティック・ディレクター)がインタビュア、横山義志(SPAC文芸部)が通訳を務め、SPAC公式YouTubeでも公開される。

ティアゴ・ロドリゲスが語る「〈不可能〉の限りで」

──「〈不可能〉の限りで」は、赤十字国際委員会(ICRC)や国境なき医師団のメンバーらとの対話をもとに創作された作品です。ロドリゲスさんが彼らの話に興味を持たれたのにはどのようなきっかけがあったのですか?

ICRCの人々と接する機会があり、彼らの存在に深い感銘を受けました。彼らについて耳にすることはあっても、私たちが実際にその活動について知る機会はほとんどありません。私は母が医師であるため、「ケアをする」という行為にはなじみがあります。そして、それこそが唯一、「本物の職業」だと思っています。もちろんほかの職業も重要ですが、最も神聖なのは「ケア」に関わる仕事だと思っています。人道支援者たちは歴史的な瞬間や場所に立ち会い、私たちには得られない世界観を持っています。苦しみや危険、暴力に近づくだけでなく、人間の尊厳や回復力にも接している彼らは、私たちが持ち得ない視点から世界を読む力を持っているのです。

当初、私はICRCのミッションに同行して取材する予定でした。が、パンデミックの影響で同行できなくなり、代わりにジュネーブで人道支援者たちと会い、話を聞く機会を得ました。ですので、「〈不可能〉の限りで」は彼らが私に語ってくれた証言に基づいて構成されています。ただ今振り返ると、ICRCのミッションに“行けなくてよかった”と思っています。もし現地へ行っていたら、すべてを見て事実を知ったような気持ちになってしまっていたかもしれませんから。

──宮城さんは本作について「演劇にすることは不可能だと思われる領域まで踏み込んだ作品」と評していました。医師団の話を“演劇”という形にしようと思われたのはなぜですか?

誰かが物語を語るとき、たとえそれが本当に起きた出来事であっても、語り手が選ぶ言葉や物語の形式に由来して、フィクションの層がすでに現れています。またたとえ真実の話であっても、それを語るにはプロットを必要としますし、そこにフィクションの要素が介在します。

私はしばしばドキュメントや文学作品をもとに脚本を執筆しますが、今回は人道支援者のインタビューが素材です。内容が現実であろうとフィクションであろうと、重要なのは既存の素材と対話し、それを自由に解釈すること。真実かどうかではなく、舞台上に真実を生み出すことが創作の目的です。本作で私たちが目指したのはドキュメンタリー演劇ではなく、記録された演劇です。彼らの現実を再現できるとは到底言えませんが、彼らが共有してくれた瞬間や彼らのユニークな物語、多様な視点を、“語り手”を介すことによって伝えることができたらと思っています。

──テキストはどのように書き進められたのでしょうか?

本作では、録音したインタビューを文字起こしすることから始めました。インタビューには俳優も同席するのですが、書き上げたテキストをもとにリハーサルを行い、またリハーサルと並行してインタビューや対話は継続されました。私たちは“机上の作業”と“舞台上の作業”を分けず、舞台上で新たなアイデアがあればすぐにテキストに落としこみ、作品に組み込んでいきます。これによって作品は固定化された“完成品”ではなく、柔軟性を保ち続けることができ、初演後も自由に俳優たちが作品を構築し続けられるのです。

──この作品を通して、人道支援活動に対する認識に変化はありましたか?

その複雑さについて知りました。このプロジェクトを始める前、私は支援者たちのことをロマンティックな英雄、世界を変える力を持った人物だと思っていました。しかし出会った支援者たちは皆、自己批判や深い反省を交えた語り口で「私たちは英雄ではない。ただできることをしているだけだ」と口をそろえて言います。彼らは非常に複雑な状況に常に直面しており、善悪の境界が曖昧な世界で行動していて、その問題の多くは私たちの資本主義的なシステムに由来しています。世界を変えようとして始めた彼らの旅が、実際には変えることができないという現実に直面していること、人道支援活動が存在し続け、さらには増加しているということ──その事実が、人間の悲劇的な現実を物語っていると私は感じています。

*このインタビューは、コメディ・ドゥ・ジュネーヴ監修の「INTERVIEW WITH TIAGO RODRIGUES」から再編集しました。インタビュア:Arielle Meyer MacLeod(ドラマトゥルグ)

見逃してほしくないポイント

紛争地帯に身一つで乗り込んで人の命を救う。そんなミッション・インポッシブルを映画で描こうとしたら、いろんな映像技術が使われることでしょう。でも、それを身一つで語ることで、なぜか見えてくるものがあります。

胸を打つ話ばかりなので、まずは目に浮かぶ世界に身を任せるのが一番です。でもふと我に返ることがあれば、あるいは帰り途にでも、俳優たちがそこで何をしていたのか、私たちとこの話を共有するために何をしてきたのか、俳優たちと自分たちの間で何が起き、その結果世界がどう(少しでも)変わったか、想像してみてください。そこで経験したことが、もっと豊かになるかもしれません。(SPAC文芸部 横山義志)

カロリーヌ・ギエラ・グェンが語る「ラクリマ、涙 ~オートクチュールの燦めき~」

──本作は、英国王妃のウェデイングドレス製作に携わる職人たちを描いた作品です。タイトルの「ラクリマ」にはどのような意味が込められていますか?

「ラクリマ」とはラテン語で“涙”という意味です。情動を喚起する力がある、非常に強い言葉だと思いますし、私自身この言葉がとても好きだったので、タイトルに入れたいと思いました。ただ、上演の2年前にタイトルをつけなければならなかったので、このタイトルをつけた時点では、オートクチュールの世界を扱うことはまだ決めていませんでした。当時決めていたのは“秘密”のこと、それから“暴力”のことをテーマにした作品を作る、ということだけで、その後、オートクチュールの世界を扱うことになりタイトルを変えようかとも考えたのですが、その仕事の中身だけに注目するような作品にはきっとならないだろう、仕事以外の“涙”も関わってくるはずだと思い、「ラクリマ」というタイトルに決めました。結果、このタイトルが作品の全体に影響した部分はかなりあって、冒頭から主人公マリオンの最後のセリフに至るまで、タイトルからの影響はずっとあったように思います。

──本作は2024年に初演され、フランス国内だけではなくてヨーロッパツアーも行われました。上演を重ねることで作品に変化はありましたか?

今回、この作品はヨーロッパだけでなく世界中をツアーすることになります。静岡公演のあとは、カナダ・ケベック州のモントリオール、その後ニューヨークなどにもツアーしますが、上演を重ねたからといって作品自体が変化することはありません。特に何か変化を加えたり、修正を加えたりすることもありません。ただ、私たちはたとえ50回、100回と繰り返し上演している作品であっても、お客さんに“これは今、目の前で起きている物語だ”と感じていただきたいと思っています。

──「ラクリマ」では映像の使われ方がスリリングな効果を与えていると感じます。劇中で映像を使用することについてはどのようにお考えですか?

私の作品で使われている映像はほとんどがライブ映像で、とりわけ一番多く使われているのがZoomを使った映像です。初めてZoomを使ったとき、私は非常に映画的であると同時に演劇的だなと感じました。というのも常に固定のカメラを用いるので、カメラの周りで何かが起きていたとしても、枠の外側のことは相手には全く見えていません。「ラクリマ」でも、例えば主人公のマリオンが英国王妃とZoomで会話している傍らで、娘が全然関係ない何かをしている、という状況が起こり得るわけです。そしてZoomは今、皆さんも日常的に使っているツールだと思うので、その意味でもリアリティを感じていただけると思います。

──グェンさんの作品は、個人の記憶と集団の歴史を織り交ぜた“リアリティのあるフィクション”として高い評価を得ています。臨場感を伝えるために具体的に意識していること、俳優やスタッフに伝えていることがあれば教えてください。

そういった方法があるかというと、実はあまりありません。ただ私はノーツの際、氷山の“上”にあるものについて言及することはあまりなく、なぜこのことをやっているのか、この場面はなぜこのように作られているのか、どのように作ってきたのかといったという根幹を思い出させるということをやっていて、演じる人たちの“動機”にアプローチするようにしています。

──グェンさんの作品が日本で上演されるのは今回が初めてとなります。日本の観客に向けてメッセージをお願いします。

日本にお招きいただいたことをとても光栄に思っていますし、静岡のお客さんに初めてお目にかかるのもとても楽しみです。日本で作品を上演するのは初めてですが、実は以前、日本を訪れたことがあります。「ラクリマ」のようにアーティスティックな仕事の話は、日本はもちろん多くの国に通じるような要素でもありますので、日本のお客さんが私たちの作品を迎え入れてくれるための、1つの入り口になればいいなと思っております。

見逃してほしくないポイント

英国王妃のために世界一のウェディングドレスを作る、という一見華やかな物語ですが、その縫い目1つひとつに込められた涙に焦点が当てられています。一滴の涙から、労働環境や家庭内暴力、今も残る植民地搾取の構造など、さまざまな問題が浮かび上がってきます。

舞台経験がなかった出演者たちが、プロの俳優に混じって迫真の演技を見せてくれています。映像も多く使われていて、一見ドキュメンタリー映画みたいにも見えますが、実はその場でしか味わえない演劇的な仕掛けが詰め込まれていることをお見逃しなく!(SPAC文芸部 横山義志)

次のページ »

稽古場レポートから伝えるSPAC「ラーマーヤナ物語」