目まぐるしく変化していく日々、ふと非日常的な時間や空間に浸りたくなったら、“ゆるりと歌舞伎座で会いましょう”。松竹創業百三十周年を冠した歌舞伎座公演、そのラストを飾る「十二月大歌舞伎」第一部では、中村獅童と初音ミクの人気シリーズ「超歌舞伎」が登場。10周年を迎えた「超歌舞伎」は“十年のキセキをつなぐ決定版!!”と銘打ち、「世界花結詞」を披露する。

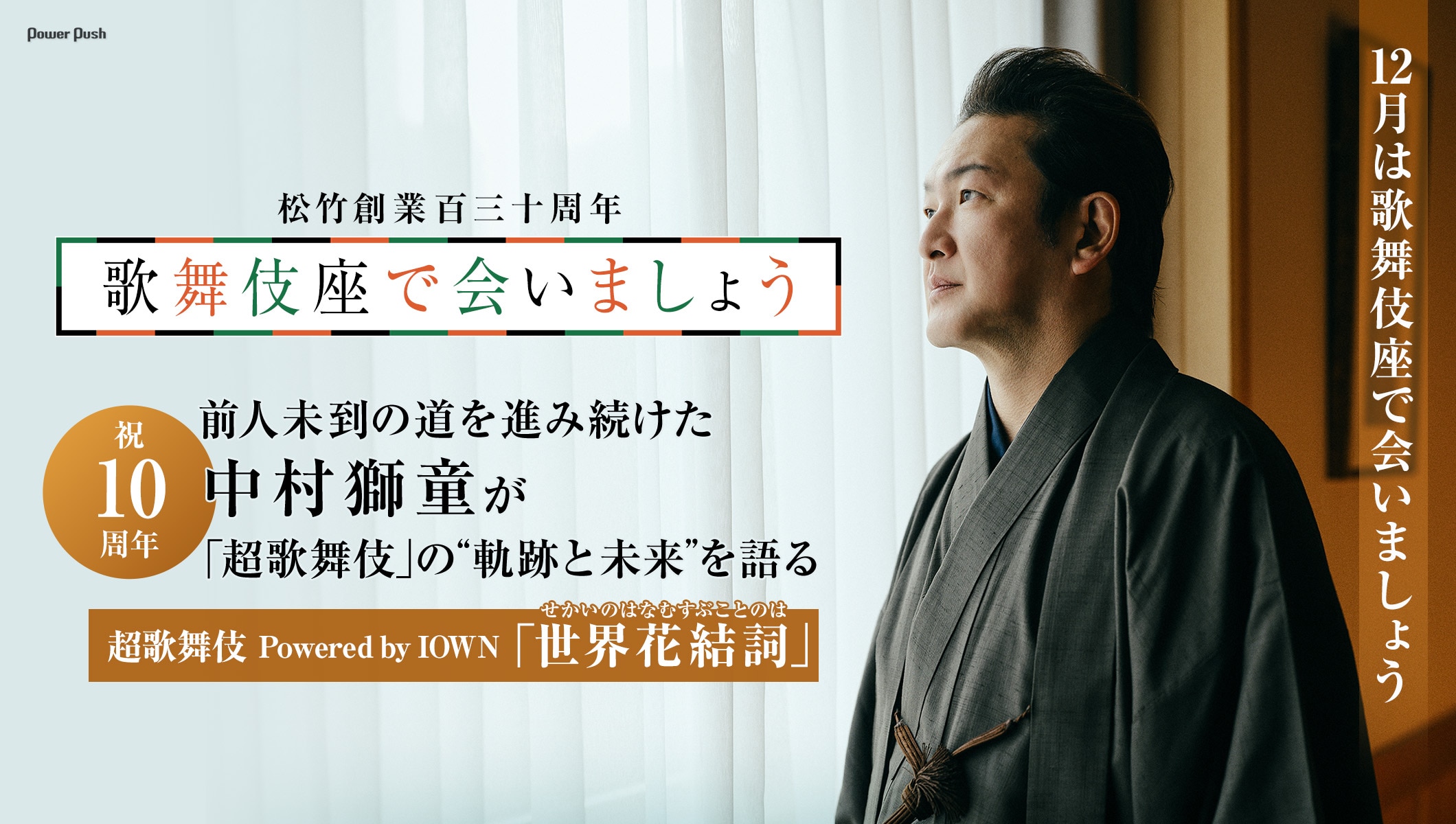

ステージナタリーでは、“歌舞伎モノ精神”を貫き、デジタルと歌舞伎の世界の融合で新境地を拓いてきた獅童に「超歌舞伎」10年の歩みを振り返ってもらうと共に、新作の構想、さらに表現者としての思いについてたっぷりと話を聞いた。なお獅童は「十二月大歌舞伎」第二部では寺島しのぶとの共演で「芝浜革財布」にも出演する。

取材・文 / 川添史子撮影 / 須田卓馬

「超歌舞伎」が再び歌舞伎座へ

──2023年に歌舞伎座進出を果たし、大きな話題となった「超歌舞伎」が再び歌舞伎座に帰ってきます。2年前の千穐楽、オールスタンディングで鳴り止まない拍手と客席を埋め尽くすペンライトの明かり……すごい熱気の中、幕を閉じました。

宙乗りで引っ込んだあとも連日拍手が鳴り止まず、エレベーターで下に降り、ロビーを通過して花道に入って舞台に戻っていました。皆様に受け入れていただいてうれしかったですね。しかも千穐楽は1階に劇場の案内係の人たちが手を組んでトンネルを作ってくれていて、そこをくぐって最後の舞台に送り出してくれたんですよ。

──裏方も盛り上がっていたんですね!

そうなんです。やはり「今までにないことにチャレンジして駆け抜ければ、熱が伝わるんだ」とグッとくるものがありました。けっこうな人数のトンネルでしたから、おそらく売店の方もいらしたかも?(笑) 大量の桜吹雪を飛ばしたので、清掃も大変なひと月だったと思うんですよ。でもイヤな顔一つせずにこうして盛り上げてくださった。演者と客席のみならず、劇場全体が本当に一つになれた、忘れ難い公演となりました。初めて「超歌舞伎」に参加した(中村)勘九郎さんと(中村)七之助さんも、超歌舞伎ファンの方々が「中村屋!」と大向うをかけてくださったのを、とても喜んでいました。

──女流舞踊家も出演、盟友である勘九郎さんや七之助さんらも加わり、獅童さんらしい“伝統と革新”のチャレンジ精神が横溢したステージでした。

初音ミクさんが歌舞伎座に出ていること事態が奇跡的なことでした。最近僕の中で大切にしているのが「過去へのリスペクト」と「未来へのロマン」なんです。「過去へのリスペクト」は、400年の歴史を持つ歌舞伎を支えてきた、先人へのリスペクトですね。よく見ていただけるとわかるのですが、「超歌舞伎」は物語も演技も、古典的で普遍的なものばかりなんです。デジタルの世界とコラボレートするときに、こちら側が揺らぐと何の演劇をやっているかわからなくなってしまう。だからこういう新しいものを作るときは、思い切り古典にこだわったほうがいいんです。

──「未来へのロマン」についても教えてください。

作品が残る未来を夢見ることです。ミクさんは100年後にも生き続けられるし、技術も進化し続ける。だから100年後のお客様に「こんにちは、『超歌舞伎』の初演を勤めた中村獅童です」なんて、メッセージを送ることが可能かもしれないじゃないですか。まさか、第一回目には生まれてもいなかった自分の子どもたちと「超歌舞伎」で共演する未来なんて夢にも思っていませんでしたし。今まではその時その時をどうクリアするかに必死でしたが、10年継続すると、こうした夢みたいな感情が芽生えてきました。歌舞伎はもともと最先端の表現だったわけですから、“歌舞伎モノ精神”が途切れることなくこの作品の中に息づいて、古典作品のように成長してくれたらうれしいです。

みんなの思いが詰まった「超歌舞伎」10年の歩み

──今年は10周年を記念した公演になると伺ったので、10年間の印象的な出来事を振り返ってまいります。まずは初年度、2016年のご記憶を教えてください。

最初はあくまでも、ニコニコ超会議というイベントの一環という位置づけでした。でも最後にはミクさんファンが盛り上がって大爆発して、幕が閉まった後も手拍子をずっとしてくれたり、「超歌舞伎ありがとう」という大合唱があったり、思わずお客様に泣かされてしまいました。

──3年目「積思花顔競」は「関の扉」をモチーフにした作品。獅童さんが、がんの闘病を経てステージに復帰した作品でもあります。闘病中、超歌舞伎ファンから寄せられた手紙、温かい声援に強く励まされたことを受け、キャッチコピーは「これは、愛に似た恩返し」。客席に向かって叫んだ「帰ってきたぞー!」は今思い出してもうるっとします。非業の死を遂げた安貞が、精霊の力によってよみがえる物語でした。

復帰直後だったので思いが込み上げたのはもちろん、それが作品にある“積もる思い”につながった特別な公演です。このときは客席から登場したのですが、客席からの「お帰りー!」という声援は忘れられません。“超歌舞伎ファミリー”と呼びたくなるほどギュッと舞台と客席の距離が縮まったというか、常にお客様に動かしてもらっています。そのことを再確認しました。

──初めて獅童さんとミクさんが一つのスクリーンに入って、一緒に演技をしたエポックメイキングな回でもありました。

毎年デジタル技術がどんどん更新されていくのも「超歌舞伎」の特徴でしょうね。僕ら歌舞伎チームは「約束事」でパパっと作ってしまうのですが、デジタルチームはどんどん進化する技術を、舞台表現につなげてくださっている。当初は意思疎通までに時間がかかりましたが、回を重ねるごとにお互いの信頼関係が積み上がってきて、スタッフ&キャストそれぞれの思いが作品に反映されている気がします。

──4年目「今昔饗宴千本桜」再演では、京都南座公演を果たします。澤村精四郎さん(当時、國矢)が主演を勤める「リミテッドバージョン」が誕生した公演でもあり、ミクTシャツを着た海外からの観光客の方、長年南座に足を運んでいた着物姿のお客さま、小さなお子さんもいらして、幕張メッセとはまた違う層への広がりを見せました。

「南座で観たことのない風景を作ってみたい」というテーマで挑んだ公演です。幅広い年齢層、あらゆる国籍の人たちが最終的には総立ちになって拍手してくださって、熱狂してくださった。今振り返ると、劇場公演のトライアル的な公演だったなと。あのときの盛り上がりが、僕たちを歌舞伎座に連れて行ってくれたのだと思います。

──あの風景を見ると、「いつか海外へも」の夢が広がるのですが……。

ミクさんファンは世界中にいらっしゃいますし、ぜひやりたいなとは思いますけどね。国籍関係なく、届く作品になっていると思います。

──2020年はコロナ禍の年。都内の劇場から無観客で「夏祭版 今昔饗宴千本桜」が配信されました。いち早くデジタルのノウハウを積み上げてきた強みも生きた公演。配信画面はコメントで埋めつくされ、約23万5000人が視聴しました。

緊急事態宣言が発令され、思うように公演ができない無力感の中で、深く考えさせられた年でした。世の中が沈んだムードになり、お客様を元気づけられるようなこともしたかったですし。「こういうときこそ超歌舞伎だ!」と思いつき、すぐに松竹さんに相談して実施したのが、あの配信だったんです。あとお弟子さんたちが「不安な思いをしているだろうな」と気になっていたんですね。田舎から出てきて一人暮らしをしているような子もいますし、「演劇界の未来がどうなっちゃうんだろう……」と夢も希望も無くなってしまうような大変な事態でしたから。彼らを勇気づけたいという思いを込めて、このときのラストシーンは僕と精四郎さん(当時、國矢)と弟子の中村獅一の3人で忠信を演じた。「自分も努力したら、舞台の真ん中に立てるかもしれない」という夢や希望につながればいいなと考えたんです。

──そういうメッセージも込められていたとは、初めて知りました。実は私はレポート執筆のために当日劇場にいたのですが、ものすごい数の方が視聴した配信が大成功に終わり、獅童さんからスタッフたちへの挨拶の中で「○○さん、お子さん生まれたんだって? おめでとう!」とおっしゃっていたのも印象に残っています。あのアツい舞台の直後で……ほっこりしました(笑)。

技術としてはデジタルですが、作っているのは、やっぱり人間なんだと思うんですよ。毎回「実現不可能だよ」と思うようなことを実現させてしまうすごいチームですし、それにお客様が熱狂してくだされば、涙、涙なんです。本当に毎回が大変なんですよ(笑)。そうだ、僕もあとから聞いて知ったのですが、以前、客席が映る映像に和服を着て赤ん坊のときの陽喜(獅童の息子)を抱っこしている母のバーチャル映像が1秒、2秒くらい映ったことがあるとか。母は陽喜が生まれる前に亡くなったのですが、映像の中で孫を抱くことができた。結局バーチャルも作っているのは人間なので、心が通っているんです。

──7年目は「妹背山婦女庭訓」をモチーフにした「永遠花誉功」。劇場公演が全国4カ所(福岡・博多座、名古屋・御園座、東京・新橋演舞場、京都・南座)に拡大し、期間中に配信された過去作品5本と本公演を合わせたネット総来場者数が100万人を突破。陽喜くんがサプライズで出演した年でもあります。

陽喜は赤ちゃんの頃から幕張メッセに観に来ていましたし、僕が白塗りした顔を初めて見て「パパはこういう仕事をしているんだ」と認識したのも、歌舞伎に馴染むきっかけも「超歌舞伎」なんですよ。小さな手で一生懸命ペンライトを振ってくれていましたし、このときに舞台に立ち、歌舞伎への憧れがどんどん強くなっていきました。

次のページ »

「誰にでもチャンスがある」ってことを証明したいだけ