CAS第1期生24名は「アンサンブルデイズ」にどんな思いで臨んだのか。それぞれの思いをメッセージボードにつづってもらった。

ここではCAS常任講師でもある杉原邦生(演出・美術)、ともに「アンサンブルデイズ」をCAS生と作り上げた島田香澄(演出助手)、足立充章(舞台監督)、そして森田智子(チーフ・プロデューサー)に、初日を目前に控えた思いをインタビュー。作品やCAS生たちに対するメッセージを紹介する。

杉原邦生(演出・美術)

本当に大変でした!(笑) 大変さという意味ではここ数年で1番だったかもしれません。でもよくぞみんなここまで踏ん張ってやってきてくれた、という気持ちですし、ここまできたら、あとはもう俳優たちが舞台上で生き生きと輝いていることが一番なので、ぜひそうなってほしいなと思っています。

これまで、一般公募の方と作品を作るという経験はいくつもありましたが、プロを目指すというより、ライフワークとして演劇を続けたいという方が多かったので、今回とは意味合いが違います。もちろん1つの作品として仕上げる責任感は一緒ですが、今回は打ち上げ花火ではなくて、彼らの今後につながる“導火線”になるようなものにしないといけない。なので僕がCAS生たちに求める水準も当然高くなるし、彼ら自身も“水準を高くしてほしい”とこちらに求めてくるので、最終的には「多少粗削りでもいいからとにかく行けるところまでいこう」という気持ちで臨みました。

1年を振り返ると……本当に笑いあり涙ありの1年でしたね(笑)。俳優を育成するには、こちらも相当なエネルギーと覚悟をもって取り掛からないといけないですし、演劇も含む芸術を教育するってすごく難しい問題だなと思います。中でも「アンサンブルデイズ」の稽古に費やした3カ月間は濃厚で、松尾さんがこの台本をCAS生たちに書こうと思った気持ち、それを全力でバックアップしようというスタッフさんたちの思いをも、1つの作品として結実させなければならない。その責任の大きさを、ひしひしと感じました。なので、予算は限られていましたが、普段の公演と同じクオリティの高さを、音響、照明、美術などすべてのセクションで追求しました。でないと、お客さんはもちろん、CASに関わってきた人たち全員が納得できないと思ったからです。

「アンサンブルデイズ」を通じて改めて感じたのは、演劇を作るのはやっぱり大変で、人と物を作るには労力を使い、精神力を使い、体力を使うということ。でもだからこそ、自分はこの先1つひとつの創作を──自分の限界を超えるまでやってはいけないけれど──全力で、丁寧にやっていこうと思いました。そしてCAS生たちには、ここでの経験や受け取ったものを自分の中や仲間内で収めたりするのではなく、ぜひ外に広げてほしいなと思っていて。演劇界をより面白くするため、より良い環境にしていくため、どんな形でも良いので出し惜しみせず、周りに伝えて波及させていってほしいです。

プロフィール

杉原邦生(スギハラクニオ)

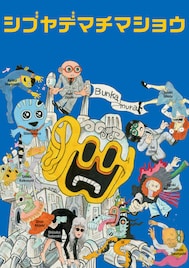

1982年東京京都生まれ、神奈川県茅ヶ崎市育ち。演出家、舞台美術家。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映像・舞台芸術学科卒、同大学院 芸術研究科 修士課程修了。学科在籍中の2004年にプロデュース公演カンパニー・KUNIOを立ち上げ。これまでに「エンジェルス・イン・アメリカ」「ハムレット」、太田省吾「更地」などを上演。木ノ下歌舞伎には2006年から2017年まで参加し、「黒塚」「東海道四谷怪談―通し上演―」「勧進帳」などを演出。そのほか、近年の主な作品にCOCOON PRODUCTION 2022 / NINAGAWA MEMORIAL「パンドラの鐘」、ホリプロ「血の婚礼」、COCOON PRODUCTION 2023「シブヤデマタアイマショウ」(コーナー演出)、歌舞伎座「新・水滸伝」、KAAT神奈川芸術劇場プロデュース「SHELL」、PARCO PRODUCE 2024「東京輪舞」、東京芸術劇場 Presents 木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買」、「モンスター」など。2018年度第36回京都府文化賞奨励賞受賞。2018年より跡見学園女子大学兼任講師。

島田香澄(演出助手)

私は1月の「アンサンブルデイズ」の稽古から参加したのですが、みんないろいろな試行錯誤を重ねていて、「今日はこのセリフにこんなニュアンスをつけてくるんだ」「こういうシチュエーションで言うと、こんなふうに聞こえるんだ」と、こちらも毎日発見させてもらいながら、ちょっとずつ初日に向かって進んできました。稽古初日に比べて、CAS生の皆さんはよくコミュニケーションを取るようになりましたね。それぞれが自分のセリフや役に個人で向き合っていた印象があったのですが、徐々にチームプレーというか、みんなで会話するようになってきて、セリフや役は舞台上で出来上がってくるものだとそれぞれが体感していった感じがあります。

CAS生さんと邦生さんの距離は、最初からすごく近かったです。1年間レッスンを重ねてきたという時間の重みもあると思いますが、邦生さんがとにかくエネルギッシュにCAS生1人ひとりと向き合っていて、いわゆる演出家と役者の関係性というより、同じ目線で共にものを作る仲間という関係に見えました。そして邦生さんはじめ講師やスタッフの皆さんが、この「アンサンブルデイズ」だけを考えているのではなく、その先のCAS生1人ひとりの役者人生を大切に考えて動いていることが感じられて、本当にいいカンパニーだなと思いました。

大変だったのは、とにかく出演者が24人と多く、2バージョンあること。に加えて、ミュージカル作品で、尺としても短くはないので、1シーンを作るのにとても時間がかかりました。またCAS生たちがスタッフワークにも携わるため、あれもやらなきゃこれもやらなきゃという状況で……。口や手を出したほうがいいかなと思いつつ、CAS生にとってはこれもレッスンの一環かもしれないと思って、見守っていました。

ちなみに私はCAS生の皆さんとほぼ同世代なんです。同世代の人たちが同世代同士、お互いに刺激を与え合いながら稽古を構築している姿には、すごく刺激をもらいました。いつかCAS生のどなたかと違う現場でご一緒できたら、今より一歩進んだ関係性で一緒に芝居が作れるんじゃないかと思いますし、そのためには自分もがんばらないといけないなと。そのときを、今から楽しみにしています!

足立充章(舞台監督)

11月頃にCASの稽古場を訪れたときは沈黙劇の稽古をやっていて、「CASではいろいろなことをやるんだなあ」と思って見ていました。その後、年明けに「アンサンブルデイズ」の稽古が始まり、最初のうちは1週間に数回稽古場に行って、ちょっとずつ出来上がっていく過程を見る、という感じだったのですが、稽古場にずっと張り付くようになったのは3月になってから。でも、本番2週間前になっても小道具などがそろっていない状態で……(笑)。ただこの公演は、CAS生がスタッフワークにも参加しながら、邦生さんと対話しつつ作品を作っていくということが主眼にあるから、ギリギリまで様子を見ていたのですが、改めて足りていないものを整理してみたら、本当にやるべきことが山積みのようにあって。最後は「総出でやるしかない!」と腹を決め、CAS生主導のもと、我々スタッフがアシストする形で衣裳、小道具、舞台の場ミリなど、さまざまな準備を進めていきました。なのでこの数週間、僕自身もがむしゃらにがんばりました(笑)。

僕にも若いときがあり、先輩方を見て今があると思うので、CAS生のように若い人たちがスタジオに入り、スキルアップを目指すのは1つの挑戦だなと思います。そして、そこに少なからず自分が影響できたらいいなと思って、「アンサンブルデイズ」に参加しています。また今は、舞台スタッフになりたいという人、特に男性があまりいないという状況なのですが、若い人たちががんばっているこの作品を通じて、「俳優は無理だけどスタッフだったらできるな」というような人が現れたらいいなと思います。スタッフとしては、例えば「あれはすごい装置だったね」というような言われ方をするのはあまりうれしくはなくて、たとえ仕掛けものがあったとしても、全部のシーンがスマートに見えること、作品自体をちゃんと見てもらえることが一番の喜びです。その点で、「アンサンブルデイズ」は劇団感もあり、舞台全体の統一感もあって、全員が“同じ船に乗っている感”があります(笑)。このままのいい感じで、初日を迎えてほしいなと思っています。

森田智子(チーフ・プロデューサー)

これまで1年のレッスンで、CAS生たち1人ひとりにいろいろなスキルが身についていることもあると思いますが、「アンサンブルデイズ」の稽古が始まってから、また急に成長したのではないかと感じています。講師の方々からも「顔つきが変わった」と言われますが、それぞれの個性がよりくっきり見えてきたし、思いがけない一面を爆発させた人もいました。予算が潤沢にある公演ではないですが、講師の方たち、スタッフの方たちが非常に献身的に関わってくださり、お忙しい中、CASのために時間を割いてくださっています。そんな中で、講師陣から自分たちにとっても勉強になる経験だという言葉をいただいたりすると本当にありがたいと感じます。

また私たち制作チームも、普段の公演とはまた違う意識や思いをもって向き合っていると思います。稽古期間も3カ月と長いですし、準備の具合も仕上がり方も、CAS生が“成長しながら仕上がっていく”というところも普段とは全然違うので、「完成形がゴール」ということを目標にしてはいけない、とも思っています。

改めて3年先、5年先を考えたときに、やっぱりこういう取り組みは絶対に必要だなと思いました。「何か新しいことに取り組み始めないと枯渇してしまうんじゃないか」という思いはずっとありつつ、松尾さんの提言がなければ、こんなに思い切ってCASのようなプロジェクトを立ち上げることはできませんでした。若い人たちのエネルギーは希望だなと感じますし、ここで演劇のいろいろなことを勉強した人たちが活躍してシアターコクーンに戻ってきてほしいなと思います。Bunkamuraでこういうスタジオを作ることができて本当に良かったです。

そして、休館して以来「シアターコクーン」という名前を掲げて堂々と活動できるのは、今はここだけ。CASのおかげで劇場が生き続けられていること、そして公演の4日間、久しぶりにシアターコクーンでお客様をお迎えできることも、とてもうれしいです。