「羅生門」「生きる」「七人の侍」「用心棒」「天国と地獄」──生涯で30本の映画を監督した日本映画黄金期を代表する巨匠、黒澤明。その公開当時に制作された宣材資料を収めた豪華ポスター集「黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション」が完成した。

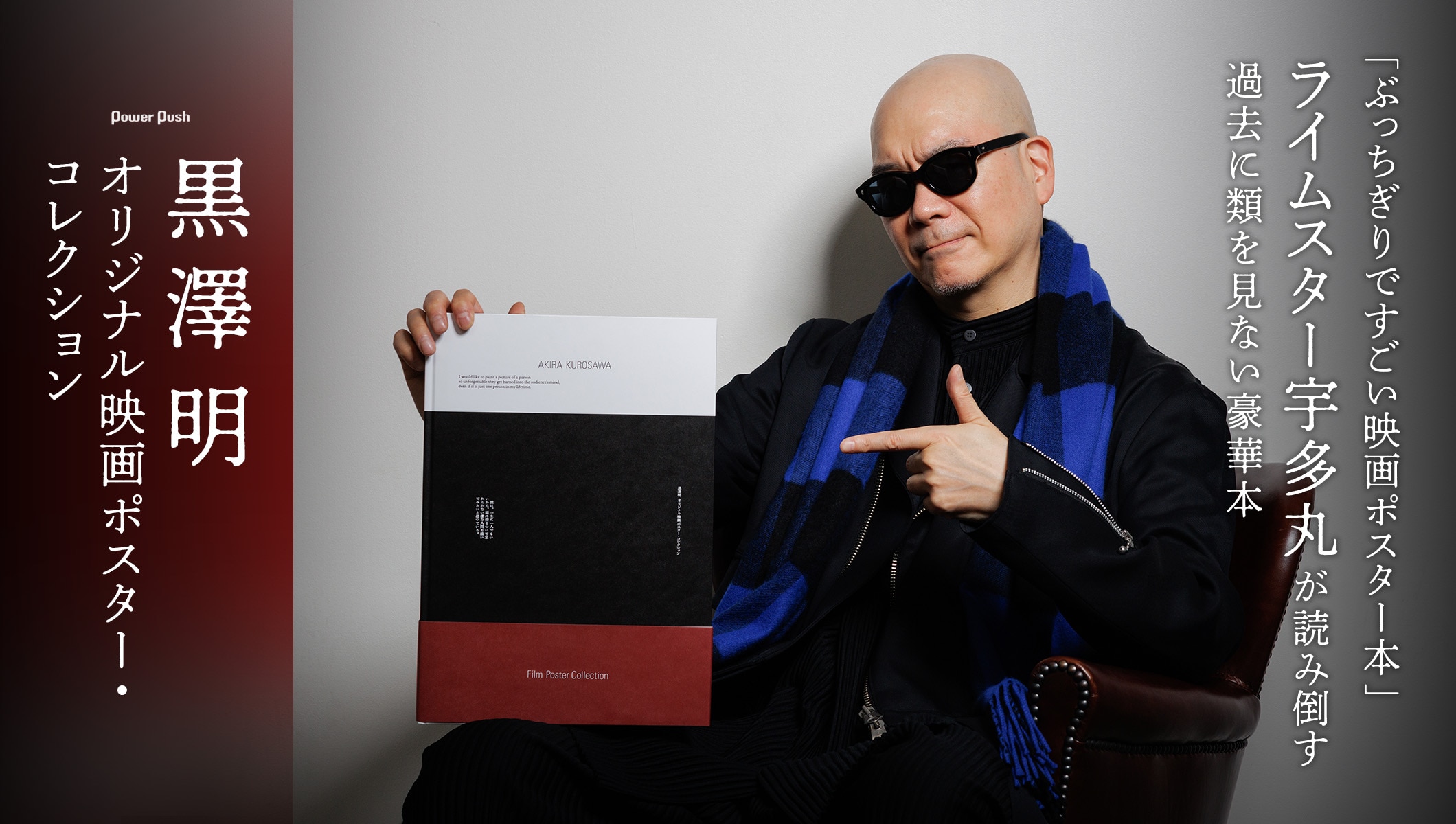

映画ファンにはラジオの映画時評でおなじみ、ライムスター宇多丸の最初の“黒澤体験”は6歳のとき。父親に連れられた「七人の侍」リバイバルだったそう。そんな宇多丸も国内外のコレクターが提供した数々の貴重なポスターに驚きっぱなし。本書を隅々まで読み込み、黒澤映画の新たな魅力を発見する。

取材・文 / 吉田伊知郎撮影 / 間庭裕基

「黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション」

本書には黒澤明のデビュー作「姿三四郎」から遺作「まあだだよ」まで、公開当時に制作されたオリジナルのポスターやプレスシートなどを掲載。総数は300点以上、すべてのテキストで日本語と英語が併記された。税込2万5300円と高価ながら、黒澤プロダクションや東宝など各社の全面協力のもと実現した決定版ポスター集となっている。封入特典は「七人の侍」など5作品のB4大のポスター5枚。11月27日には発売記念イベント「黒澤映画ポスターの世界」が東京・代官山 蔦屋書店で開催される(配信あり)。

黒澤明はツンデレ?

──事前にじっくり読んでいただきましたが、いかがでしたか?

宇多丸 映画ポスター本って、いっぱい持っているんですけど、ぶっちぎりですごいのが来た!という感じですよ。大判なのがうれしいし、ポスターのレア度も、印刷の再現度も高い。プレスシートや宣伝資料も載っていて、相当読みでがありますよ。公開時に、どういう観客層と映画市場があって、どんなニュアンスで宣伝されていったのか、今となってはわからなくなっていることが記録されているのも、この本のすごいところじゃないですかね。

──最初に登場するのは、黒澤監督のデビュー作「姿三四郎」(1943年)の変形サイズポスター。

宇多丸 これですよ! 最初の1発目で「マジ!?」っていう。見たことないのが来た。デザインとしても異常ですよ(笑)。

──藤田進が演じた主役の三四郎がどこにもいない。師匠役の大河内傳次郎が闇討ちにあって、相手を川へ投げ飛ばす場面をメインビジュアルにしたデザインです。

宇多丸 藤田進さんがまだ新人で、大河内傳次郎さんと格が違うということなんでしょうけど、それにしても、ここを使うか?(笑) でもいいポスターですよ。レプリカでいいから欲しい。しかも淀川(長治)先生の仕事が、ここに入っているわけですから。

──このポスターに書かれた「肉を喰み骨を鳴らす阿修羅の果し合ひ!」という惹句は、当時、東宝の宣伝部に在籍していた淀川さんが作ったものですね。

宇多丸 僭越ながら淀川長治賞をいただいた者としては、このコピーに触れられたことも最高。あと、驚いたのが、ポスターに納税印紙が貼られてる。

──当時、街頭にポスターを貼り出すには税金を納める必要があったため、納税印紙が貼られていたそうです。

宇多丸 戦中のポスターはなかなか見る機会もないし、そのときにどういう文言で宣伝していたかも興味深い。黒澤さんの2作目の「一番美しく」(1944年)は、その意味では当然のように戦意高揚映画的な売られ方をしているわけですが、当時のプレスシートに黒澤さんがコメントを寄せていて、これがすごく黒澤節。「この映画の主人公は渡邊ツルと云う娘です。なかなかしっかりした青年隊長なのですが、僕はあまり好きじゃありません。いや、好きじゃなかったのです」。面倒くさいこと言ってんなあって感じだけど、主人公を演じた矢口陽子さんは、のちに黒澤さんと結婚しますから、ツンデレですよ(笑)。

ポスターから見えてくる時代

宇多丸 戦後すぐに黒澤さんが撮った「素晴らしき日曜日」(1947年)。労働組合の機関誌とのタイアップポスターを見れば、労働運動が盛んなりし時代だったことがわかりますね。戦中は映画がプロパガンダに利用されていたわけですが、戦後しばらくも、方向は違えど、ある意味同じく政治的党派性のほうが前に出やすい時代でもあった、ということですよね。

──「醉いどれ天使」(1948年)では、三船敏郎が黒澤映画に初登場します。

宇多丸 このポスター、三船さんを外国人っぽく見せてますよね。黒澤さんってやっぱり、「アメリカ映画みたいな日本映画」が撮りたかった人でもあるわけだから。あちらの骨太な娯楽作、ジョン・フォードとか、ウィリアム・ワイラーへの憧れは間違いなくありますよね。

──戦後の荒廃した東京を舞台に、拳銃を盗まれた若い刑事とベテラン老刑事を描いた「野良犬」(1949年)もアメリカ映画的でした。

宇多丸 世相がポスターにも表れると考えると、世の中は、まだ荒れていたんだと思いますね。「野良犬」って刑事のコルトが盗まれる話だけど、ポスターで三船さんが持ってる銃は、日本で戦時中に作られた九四式拳銃。ディテールまでわりときちんとしていて、描いてる人もこの銃のことを知ってるな、という感じがする。作中でも出てきますが、今のようにトイガンやプロップガンではなく、この頃はまだ、戦時中からある本物の銃を警察から貸し出されて使うこともあって、これはその一例でもあります。

──そして、第12回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞した「羅生門」(1950年)で、黒澤映画の世界的な評価が始まります。

宇多丸 「羅生門」のポスターは、わりと見る機会が多いですけど……変なポスターだよね(笑)。たぶん、宣伝の人も変な映画と思っていたんだろうな、という気がします。でも、あっという間に賞を獲って、黒澤さん自身が名匠!という感じで推されていくのが、ポスターからわかりますね。だって、早くも「生きる」(1952年)で、黒澤さん本人をポスターで推すんですよ。

──「生きる」の先行版ポスターには、演出中の黒澤監督の姿が大きくレイアウトされ、「黒沢明が涙で描いた人間愛」というコピーが書かれています。

宇多丸 「偉い人なんです!」という感じになってますよね。一方、猪熊弦一郎さん(洋画家)のアトリエにわざわざ志村喬さんと小田切みきさんを呼んで描いたというポスターは、今の感覚からすると、ナニコレ?という感じも正直しますが(笑)。すごいのが、同作の壁新聞ポスター。「映画鑑賞講座 生きる 特集版」っていう観客の映画リテラシーを上げるような内容で、黒澤さんと橋本忍さんと小国英雄さんが脚本を回して書いていったという、今の映画ファンにも語り草になっているエピソードを、一般の観客に説明していたり。これって映画の宣伝としても、レベルが高いものですよね。1952年の時点で、黒澤映画は襟を正して観るものになっていたという感じですよね。

──ポスターから、時代や黒澤監督の評価が読み取れるわけですね。

宇多丸 それで言えば、「七人の侍」(1954年)の立看に付いてるコピー「七千万待望の夢遂に実現!巨匠の闘魂が初めて生んだ地上最大の時代スペクタクル!」。これ、日本の人口が当時7千万人ってことですよね? 少なっ!(笑) そんな人数でがんばってたの?みたいな。「七人の侍」みたいな映画はもう作れない、みたいなことって、みんなよく言うでしょう? でも、今より遥かに貧しく、人口も少なく、インフラも整っていないところでやってたんだから。最初から可能性を閉ざすような考え方自体、疑ってみてもいいのかもしれませんよね。

〈ちょいエロ〉と作り上げられたクロサワ伝説

宇多丸 製作順でポスターを見ていくとわかるのが、〈ちょいエロ〉。女性の肌が見えるものが、デザインのどこかに必ず配置されていますね。「生きる」だって、そんな内容じゃないのに(笑)。

──ポスターの端っこに、余命を宣告されて自暴自棄になった志村喬が、ストリップを見に行くシーンに出てくるダンサーが描かれていますね。まるで主要キャストみたいな扱いです。

宇多丸 こうやって目を引いていた時代、ってことですよね。「野良犬」のポスターでも、ダンサー役の淡路恵子さんが肌を露出させて屈んでいるのは、今で言う水着グラビアみたいなことだからね(笑)。「七人の侍」だって、同じですもんね。

──立看(タテカン)と呼ばれる半裁を縦に2枚つなげた縦長ポスターのデザインでは、上に三船の顔があって、下には津島恵子が肩出しで胸を手で隠す姿がレイアウトされています。

宇多丸 意図が明らかですよね。と同時に、「七人の侍」まで来るともう完全に、ポスターやプレスも、世界のクロサワ、日本映画界の宝!という感じになってますよね。プレスシートには、こんなに苦労して、破格の撮り方をしているんだということが書いてあって。今の我々が黒澤映画に驚くのと、ほとんど感覚が変わらない。まぁ今の目で見ると、あまり褒められたものじゃないことも、いっぱい書いてあるんですけど(笑)。よくも悪くも、50年代から「クロサワ伝説」が意図的に積み上げられてきたのが、これを見てもわかる。「妥協なきクリエイター」という幻想を強固にしてしまったのは、功罪あると思いますけどね。実際の映画作りでは、あまりに現実離れした「妥協なき」は自慢にならないよ、って思うけど。

──「七人の侍」の次回作が、水爆実験への恐怖を狂気的に描く「生きものの記録」(1955年)。

宇多丸 黒澤さんは、フィルムごとに振り幅をもたせようとしているというか、常に新しいことをやろうとしている感じがありますよね。「七人の侍」の次が「生きものの記録」だって言われたら、ビジネス的には「それは……もうちょっと待ってくれませんかね」って、そりゃ普通言いたくもなりますよ(笑)。実際、宣伝に苦慮しているのがポスターでもわかりますよね。

──当時35歳の三船さんが老人を演じているのを大きくフィーチャーしたデザインで、水爆やキノコ雲も描かれていないので、このポスターだけだとなんの映画かわかりにくいかもしれません。

宇多丸 メイキング的なところを強調することで、なんとかしようとしていますね。マルチカメラで撮影しているとか、メイクとか、オープンセットとか。やっぱり、普通の映画を観るのとはちょっと違う、襟を正せ!というのを、黒澤映画に関しては宣伝でも求めてきている感じがする。「蜘蛛巣城」(1957年)ですら、宣伝コピーに、「妄執の霧に浮かぶ修羅城!迫力と妖気漂う黒沢明の野心大作」って書いてある。「野心大作」って何? つまり、ちょっと難しいところもあるけども、ってことでしょ。言い換えると、ストレートに面白くはないですが……って(笑)。そういうのが深読みできるのが面白いですよね。

──逆に「隠し砦の三悪人」(1958年)は、ひたすら面白さを追求した大活劇時代劇。

宇多丸 「撮影開始!」って書いてある先行ポスターなんて最高ですね。有名な話ですけど、撮影が延びたから降板した松本幸四郎(八代目)さんの名前が入ってる。あと、大判のポスターは、当時の世界の娯楽映画の頂点である、西部劇にあえて寄せているっぽいのも面白い。明らかに、グランドキャニオンを馬が走っている、みたいに見せてますよね。

次のページ »

1960年代──デザインの時代