「金閣寺」「豊饒の海」などで知られる戦後日本を代表する作家・三島由紀夫を題材にした、モーリス・ベジャール振付・演出による東京バレエ団「M」が、9月20日から23日にかけて上演される。1993年に初演された「M」は、三島(Mishima)の頭文字をはじめ、海(Mer)、変容(Métamorphose)、死(Mort)、神秘(Mystère)、神話(Mythologie)といった三島の人生の表象と共に、代表作のイメージが立ち現れる作品だ(そしてもちろんそこには“モーリス・ベジャール Maurice Béjart”のMも共鳴している)。そんな「M」を、三島の生誕100年を迎える今年、東京バレエ団が5年ぶりに上演する。

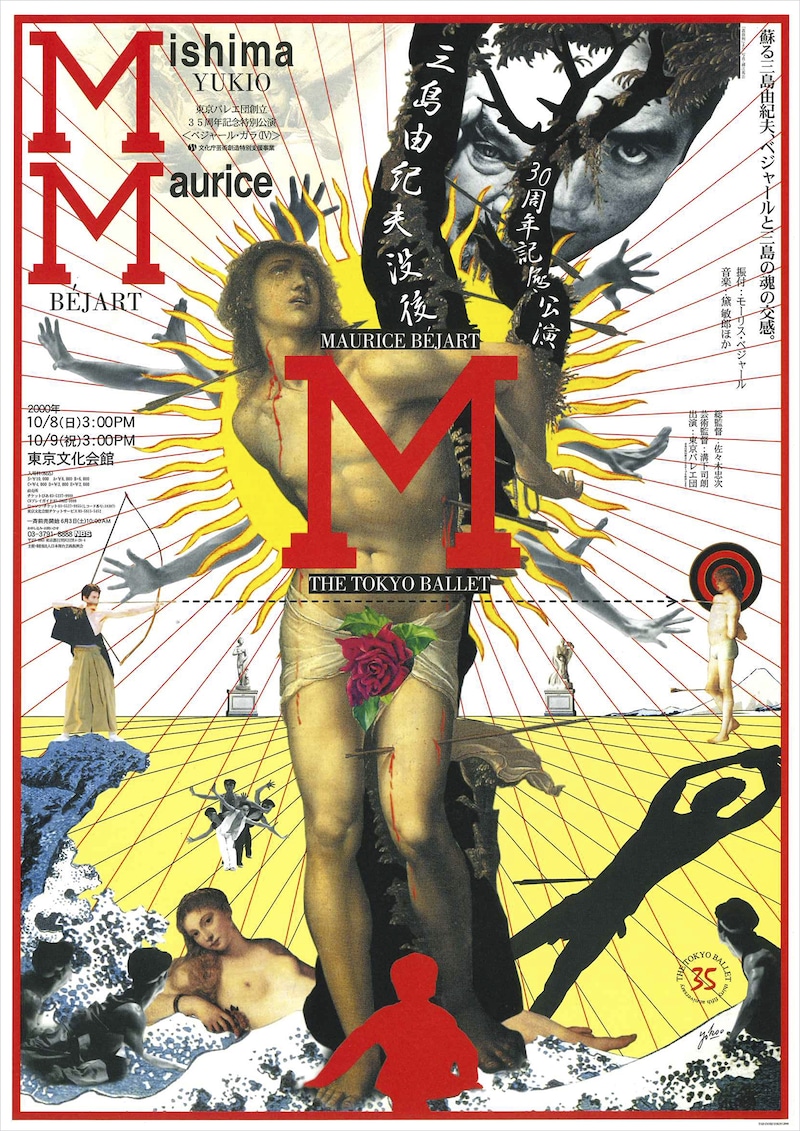

ステージナタリーでは、三島と交流を持ち、2000年の「M」公演では三島の“美”のアイコンをモチーフにポスターを手がけた美術家・横尾忠則と、「M」で“女(La Femme)”役を演じる上野水香の対談を実施。大きな窓から光が差し込む静謐な横尾のアトリエで、「M」や三島、そして2人に共通する巨匠ベジャールについて、横尾と上野が語り合った。

取材 / 乗越たかお構成・文 / 大滝知里撮影 / 須田卓馬[上野水香]ヘアメイク / 石川ユウキ(Three PEACE)衣裳協力 / Max Mara

モーリス・ベジャールとは換骨奪胎し合った仲

──モーリス・ベジャール振付・演出の「M」について、お二人それぞれに関わりのあるベジャールとのエピソードなどを伺えたらと思います。

横尾忠則 僕は1993年に「M」が初演されたときにベジャールにお会いしたのが最後なんです。ベジャールには最初、彼が「ディオニソス」(1984年)をミラノ・スカラ座で上演するときに、舞台装置を頼まれて。打ち合わせのためにスイス、パリ、ミラノを行ったり来たりして大変でした。ベジャール、ジョルジュ・ドン、衣裳のジャンニ・ヴェルサーチがそろってミーティングをするんですが、ミーティングと言ってもほとんど雑談で、仕事から離れたことばかり話していましたね。ベジャールは、僕に話させて、絵を描かせて、そこからヒントを得て演出するんです。こちらは演出プランに従って絵を描くと思っていたから驚いて。アイデアを言ってくれないんですよね。

上野水香 それは困りますね(笑)。でもそれはお二人の間に信頼関係があったからなんでしょうね。

横尾 わかりませんけどね(笑)。とにかく、食べ物や健康の話、ときにはインドのグル(Guru 指導者)から聞いた予言の話などもしていたかな。

上野 予言!? それはどんな予言だったんですか?

横尾 1つ覚えているのは音楽の予言。音楽は最初、ギリシャから始まり、各国に散らばっていって多様に進化していったけれど、それがまた寄り集まろうとしている。そして、音楽が再び寄り集まった時代には世界の終末がやって来ると。その時代とはつまり、話を聞いた当時のことを指していたと思うんです。幸いにもまだ世界の終わりは来ていませんが、いずれ来るでしょうね。

上野 面白いですね。私はベジャールさんに作品を教わっただけなので、日常会話という形でのコミュニケーションは取れなかったんです。横尾先生がベジャールさんと世間話をされて、その中から作品をクリエートされたということに驚きました。初めて聞くお話でした。

横尾 まあ、ずるいと言えばずるいんですが、僕は、創作はそれで良いと思うんです。1人の人間の創作には限界があって、そういうときは他者の才能や死んでしまった人の霊的な力、あるいは宇宙の力、自然界の力……それらを利活用すればいい。それができるかできないかが才能だと。ということで、僕もベジャールやドンのアイデアを借りました(笑)。

上野 他人からインスピレーションは受けるけれど、実際に創るのは自分だから、自分のアートとしてより膨らんだものが生み出せるということなんですね。

横尾 そうですね。僕だって、ドンからダンスの話を聞いても、それをそのまま作品にはできないですから。影響を受けることよりもう少し相手の内部に入り込んで、自分に必要なものを換骨奪胎して採り入れる。ジャンルが違えばアーティスト同士の警戒心もなくなるし、いろいろな話をしてくれます。ほとんどが自慢話ですけど、自慢話であるほど良いんです。そこには借りられるアイデアの“隠れ要素”がたくさんあるから。

男性原理と女性原理が1つになって芸術が生まれる

上野 89歳の横尾先生は、今も現役で創作活動をされていますが、創作の源はどこにあるんでしょうか。

横尾 僕は、創作についてあまり考えないんです。観念や言葉、言語的な要素を自分の内部から排除して、できるだけ空っぽの状態に身を置くのが、一番創作しやすい。アスリートみたいなものですね。バレエもアスリートと芸術が一体化したようなものですが、絵を描くのも、頭脳の仕事ではなく、身体の仕事。身体に絵を描かせる。今の現代美術の世界はコンセプチュアルアートと言って、頭で考えて理屈が通った作品を作りますが、僕はそれを一切しません。ベジャールさんもそうで、彼のスイスの自宅にはメディテーションをする部屋がありました。僕がやっていた禅と同様、メディテーションは思考を排除する修行ですから、ベジャールも肉体に考えさせていたのだと思います。上野さんだって、ステージで踊っていらっしゃるときに、「今日の晩御飯は何にしようか」なんて考えないでしょう?

上野 考えないです(笑)。今までの舞台を振り返ってみても、いろいろな試行錯誤をしたあと、最終的には何も考えずに舞台に上がろうと思ったときほど、お客様は感動してくださるんです。今のお話を聞いて、“無”の状態から生まれるものこそが人の心を打つんだなと、あらためて感じました。

横尾 上野さんは「ボレロ」を踊りましたでしょう? 僕はテレビで拝見したのですが、男性の踊りだと考えていたから、女性には踊れないんじゃないかと思っていたんです。というのも、ドンが踊ったときの肉体性を強調するイメージが強烈に記憶に残っていて、それは、あたかも女性性を排除しているかのような踊りに感じたから。だから、「ボレロ」を踊られている上野さんの姿を観てびっくりしました。

上野 ありがとうございます。実はあの作品は、初演時には女性が踊っていたんです。男性で「ボレロ」を初めて踊ったのがドンさんだったんですね。

横尾 ああ、そうなんだ。

上野 ベジャールさんが私に教えてくださったときは、女性が踊った初演時に戻すようなイメージだったようですね。私も、ドンさんの「ボレロ」の印象は頭のどこかにありつつ、女性ならではの良さを表現できるように意識しました。

横尾 ベジャールも“両性具有者”ですからね。男性原理と女性原理を一体化させてものを作るという考え方の人でしたから。三島さんもそうですね。三島さんはボディビルをしたり剣道をしたり、非常に男性的でしたが、本質は女性的で、彼の中で男性原理と女性原理が1つになっていました。女性原理というのは受動的で、インスピレーションを受け取るもの。それを自分の中の男性原理によって発信するわけです。そうでないとすごい芸術というのは生まれないんですね。上野さんだって、女性でありながら男性的な原理が肉体を通して現れているんじゃないかと思うんですが、いかがですか?

上野 そうかもしれないです。私はたまに“おじさん”みたいな一面が出て来るときがあって。でも、横尾先生がそういうふうにおっしゃられるなら、私の中の“おじさん”にも目を向けてみようかな(笑)。

横尾 いや、放っておいてもなりますよ。僕が宝塚歌劇を好きなのは、女性が一般の男性以上に男性的な表現をするところなんですよね。男役がソファーに腰掛けて、足を広げて座る。普通の男性は、ヤクザでもなければ、あんなに行儀の悪い格好はしませんよ。でも、タカラジェンヌの男役はそれを品良く、綺麗に見せる。

上野 「ボレロ」は、元はスペインのタベルナ(居酒屋のような場所)にいるストリップダンサーがモデルで、要は円形の舞台の上でとてもセクシーな踊りをしている様子なんだそうです。あと、海から上がってきた、髪が濡れた水着の女性からもインスピレーションを受けているとか。バレエでは女性が男性の役をやることはありませんが、私が「ボレロ」を踊っているときは、周りに男性を従えて、自分も彼らの仲間になったような気持ちになります。天とつながって、生まれてから死ぬまでを生き切るかのように魂を差し出しつつも、男性化してリーダー然と周囲を引っ張っていく。

横尾 そんな風に踊ることができる作品を作れるのも、ベジャールの中で女性原理と男性原理がうまく一体化しているからなんでしょうね。

次のページ »

“アプレゲール”横尾忠則に憧れた三島由紀夫