戦死した男たちの後悔や未練を癒やす銭湯

──物語は「昔々、ある小さな島国に名のない銭湯がありました」というナレーションで始まり、劇中ではさまざまな形で死んだ元兵士の男たちが、自分たちの後悔や未練を告白し、その思いが女たちによるさまざまな“プレイ”で癒やされていきます。ただ、彼らは皆、地位の高い軍人などではなく、漁師だったり料理人だったり、どちらかというと市井の人たちです。

タニノ 王さんとのセッションを重ねる中で、やはり戦争について扱わざるを得ないなという話になりました。ただお互いになんとなく考えていたのは、イデオロギーや特定の歴史観などを排除して戦争を語ることはほぼ不可能だろうということと、戦争を直接的に表現することは難しいだろうということ。またそれとは別の視点で、“歴史じゃない戦争”を表現することはできないだろうか、そうしないと戦争を扱った作品として新しいものを提示できないんじゃないだろうかという思いが王さんと私にはありました。それで、何か一定の職責を担った人ではない登場人物を考えたんです。

王 そうですね。戦争を描くとしても、何か特定の戦争や事件を扱うのではなく、私たちと立場や価値観が近い一般市民たちが、なぜ戦場に行かないといけなかったか……たとえば貧乏であるとか、家族に理由があるとか、政府の強制で軍隊に入らなければならなかったとかさまざまな理由があるとは思うのですが、そういう人たちの心境に迫ることで戦争に焦点を当てることができればと思いました。また具体的な戦争を描こうとすると、どうしても死者が何万人だったかというような、数字の話になってしまう。でも何万人の中の1人ひとりにおそらく欲望や性欲、やりたいこと、悪い考えなどがあって、でもそれが普通の人だと思うんです。たとえば小銭が落ちていたときに、自分の財布に入れるかどうか一瞬で悪い考えが出てきてしまうのが一般市民で(笑)。なので、偉人ではない一般市民が軍隊に入り、死後、生きている間にできなかったことは何かを回顧するという話を、今回の作品のテーマにしました。

──一般市民が描かれていることもあってか、初演ではお客さんの反応が大きく、笑いが起きているシーンもありました。一方で、男たちにさまざまな癒やしのサービスを与える女たちの存在も謎めいています。「マクベス」の3人の魔女たちのようでもあり、白拍子のようでもあり……女たちの存在についてはどのように考えていかれたのでしょうか?

タニノ まず、ここに出てくる男たちは、若くして戦死した兵士たちの亡霊で、みんな生前に未練を遺してきた女性がいるという点で共通しています。彼らは未練を遺した女性がいるからこそ、この浴場、“SMクラブ”に招待される許可を得ているとも言えるのですが、ここで働く女性たちは、そんな男たちの未練を触発する存在として働いています。そして彼らの関係性には、「眠れる美女」の触れられるもの / 触れられないものなどのイメージも影響しています。

王 お客様には、この銭湯で働いている女性たちが、本当にただただ生活のために働いている従業員に見えるのではないかと思います。中にはちょっと特殊な能力を持っている人のように見える人もいるかもしれませんが、私たちはあえて彼女たちを魔法使いのような存在に見せたいとは思っていません。またお客様はこの銭湯の舞台美術を観ると「どっちが男湯でどっちが女湯?」と想像するのではないかと思いますが、仕切りの壁がないのでその点は曖昧です。この曖昧さは重要で、たとえば普通のお客と従業員の関係ではお客がちょっと上だったり、男性と女性だったら男性のほうが主導権を握っていたりすると思いますが、ここではその点が曖昧なんです。

──またこの作品では、セリフとは違う形で歌が機能します。タニノさんは近作タニノクロウ×オール富山「ニューマドンナ」でも歌が持つ力や重要性について語っていらっしゃいましたが、歌の持つ力について、お二人はどのように捉えていらっしゃいますか?

タニノ まず風呂に入ったら歌を歌いたくなりますよね?(笑) そういう意味でも歌の人は欲しいなと思っていたんです。この銭湯は廃墟で、本当にお湯が入っているわけではないけれども、まるでお風呂の中のように音が反響したらファンタジーの世界が広がるなと。その点でも、歌の存在が必要だったと思います。それに外国の歌ってみんな好きじゃないですか。歌詞の意味がわからなくても涙してしまうということはよくある。今作のように、異なる言語を話す者同士が会話する作品では、特に歌によって言葉にはできない部分が刺激されるような気がします。

──ちなみに王さんもお風呂では歌を歌いますか?

王 私は音痴なので歌は歌いません(笑)。

一同 あははは!

王 今回のキャストに1人、歌がすごく上手な、歌手活動をしている人がいまして、どうしたら彼女の強みをアピールすることができるだろうと考えていました。そんな中、この銭湯ではお客がいろいろな形で癒やされるサービスを提供しているわけですが、歌を聴くことによる癒やしの効果もあるなと思い、歌を入れてはどうかと考えたんです。歌のシーンでは、物語自体は何も展開が進まないのですが、歌が癒やしを与えたり、プレイの一環になっていたり、歌の空白の中でみんながちょっと落ち着くことができる。なので、次のシーンに行くステップとしても歌は重要だと思います。

台湾から日本、そしてさらに遠くへ

──魅力的な俳優さんが多数出演していますが、特に片桐はいりさんの印象について伺いたいです。片桐さんは、親しみやすさと得体の知れなさを併せ持つ唯一無二の存在として、この銭湯を取り仕切る女主人役を演じています。

タニノ 「眠れる美女」にも女主人が出てくるのですが、そのような存在が本作にも必要だと感じていました。はいりさんが演じるキャラクターはいろいろなものに見えてくるというか……それこそ「金の斧 銀の斧」の女神のように見えることもあれば、死神のように見えることもあるし、母親のようにも見えることも、無邪気な子供のように見えることもある。この異常な空間を取り仕切る存在として、はいりさんのキャラクターや雰囲気は必要だったし、異世界をつなげる鍵みたいな役どころを演じられる人は、はいりさんしかいないのではないかなと思います。

王 私も今はもう、このキャラクターを演じることははいりさんしかできないなと思っています。はいりさんは相当特殊なオーラを持っていて、舞台上での存在感がすごく強いんです。はいりさんが演じたキャラクターは、お客である男たちや女性従業員たちとも一線を画していますし、衣裳もはいりさんだけほかの女性たちとはちょっと異なります。また劇中、はいりさんがただセリフも言わず座っているだけのシーンがあるのですが、スタッフがちゃんと働いているか、お客がルール違反をしていないかを女主人が監視している感じが伝わって来て、すごく威圧感があるんです。

タニノ (うなずきながら)この銭湯の規則やしきたりを遵守させる厳しさや強い存在感も、女主人役には必要なんです。

──また本作は、舞台美術や衣裳などビジュアルが非常に美しいのも特徴です。鄭烜勛(ジェン・シュエンシュン)さん、衣裳の靳萍萍(ジン・ピンピン)さんは、王さんがいつもお仕事されている方なのでしょうか?

王 舞台美術の鄭烜勛さんは長い知り合いですが、実際に作品をご一緒するのは今回が初めです。衣裳の先生はよく一緒に仕事をしていますが、今回は彼女と彼女のアシスタントの二人体制で、一緒にデザインしてくれました。ただ舞台美術に関しては、タニノさんが合宿した際にノートに手書きで書いてくれたものがベースになっていて、タニノさんが細かいアイデアや意見をアドバイスしてくれましたので、それも重要だったと思います。

──先ほどおっしゃっていた、台湾の温泉の写真からイメージされたのですか?

タニノ ええ、そうです。

──初演の舞台写真を見たとき、あまりに壮大で素晴らしい舞台美術だったので、この舞台美術を日本に持ってくることは難しいのではないかと思っていました。なので、日本公演が実現してうれしいです。さらに豊岡、富山、東京と3都市ツアーが行われます。タニノさんの作品が日本国内をツアーするのも久しぶりではないでしょうか。

タニノ そうですね。もしかすると3都市は初めてかもしれない。豊岡や富山は温泉も海も近く作品の世界観がイメージしやすいところがあるんじゃないかと思いますので、そういった意味でも楽しんでいただけるんじゃないかと思います。

王 豊岡のお客様には、有名な温泉地である城崎温泉にもう二度と入れない期間限定の温泉が立ち現れた、と捉えていただき、終演後に「なんだか変な夢を見ちゃったな……」と感じていただけたらと思います。富山は、私にとってはちょっと里帰りみたいな感じがします。というのも、この作品のためにタニノさんと富山でリサーチを重ね、富山のホテルや喫茶店などいろいろな場所でディスカッションをしましたし、銭湯にも行きました。また富山はタニノさんの故郷でもありますので、私たちが一緒に育てた“この子”がついに里帰りできると(笑)。ちょっと緊張感もあり、不思議な感覚がします。そして今回のツアー3カ所目は東京ですが、城崎が夢のような期間限定の新しい温泉、富山が故郷に里帰りする感覚だとしたら、東京公演は「秋の隕石2025東京」という大きな国際的フェスティバルでの上演でもあるので、国際交流というミッションをしっかりと果たしたいと思います。日本のお客様だけではなくて、いろいろな国のお客様が集まる場で、作品を通じていろいろな方とお話ができることに期待しています。

プロフィール

王嘉明(ワンチャミン)

1971年生まれ。Shakespeare's Wild Sisters Group(莎士比亞的妹妹們的劇團)団長。入り組んだ作風や実験性、大衆的な演出で知られる。パフォーマンススタイルの特殊な設計を通して、俳優たちと共同作業を行い、演劇の可能性と向き合い思索を深めている。2018年に「東京芸術祭」にて「珈琲時光」を、2019年に「パリ・フェスティバル・ドートンヌ」において招待公演として「ディア・ライフ(親愛的人生)」を上演し、48年の歴史をもつフェスティバルにおいて初めて台湾の戯曲作品を披露した。2009年、高雄で開催された「ワールドゲームズ 2009」では開幕式第3ステージの演出を、2014年の第51回金馬賞では映画の2次審査と最終審査の審査員を、そして、2014年から2016年まで、伝芸金曲賞のキュレーター兼セレモニーディレクターを務めた。

Shakespeare’s Wild Sisters Group

Shakespeare's Wild Sisters Group | Facebook

Shakespeare'sWildSistersGroup (@swsg95) | Instagram

タニノクロウ

1976年、富山県出身。庭劇団ペニノの主宰、座付き劇作・演出家。2000年医学部在学中に劇団を旗揚げし、2016年「地獄谷温泉 無明ノ宿」にて第60回岸田國士戯曲賞を受賞。そのほか、2016年北日本新聞芸術選奨受賞、第71回文化庁芸術祭優秀賞受賞。2019年第36回とやま賞文化・芸術部門受賞。2022年、フランス国立ジュヌビリエ劇場アソシエイトアーティストに就任。2024年より岸田國士戯曲賞審査員を務める。2022年より富山市政策参与を務めた後、2025年5月より富山市政策アドバイザーに就任。

庭劇団ペニノ(Niwa Gekidan Penino) | Facebook

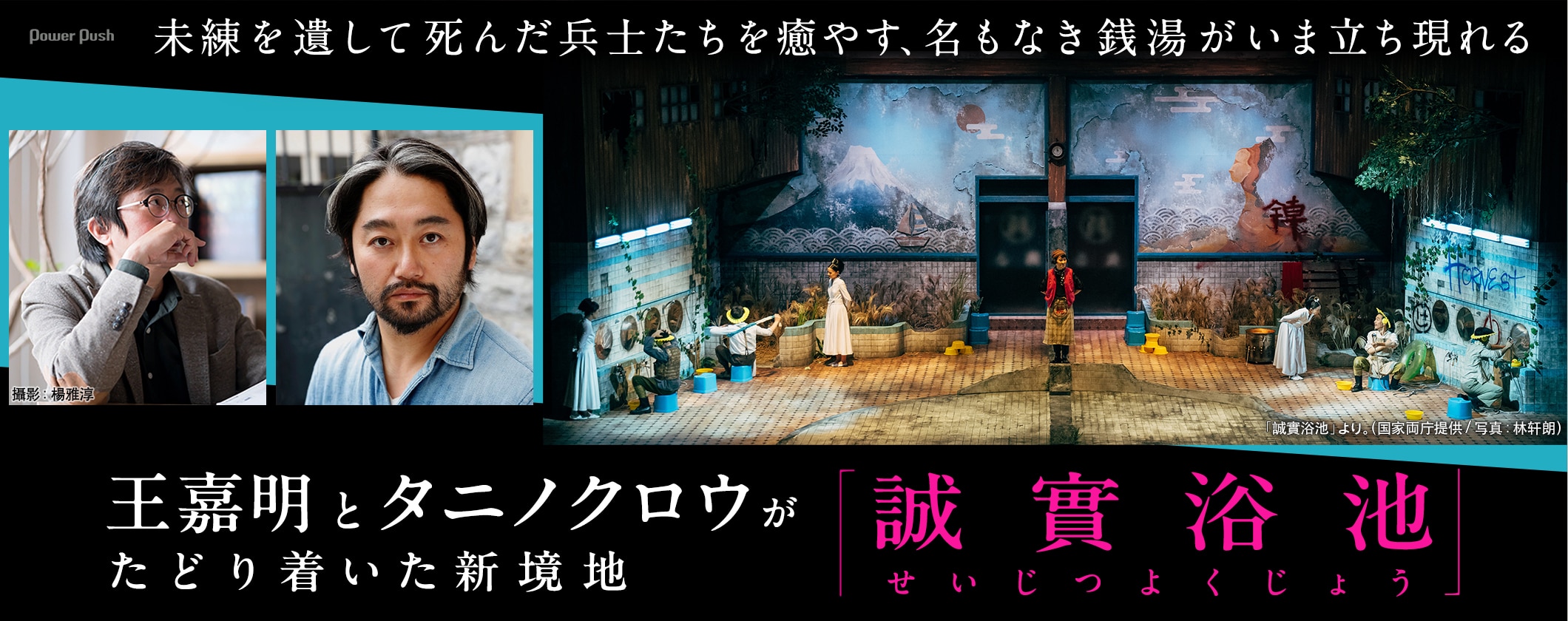

「誠實浴池」を通して見えて来たもの

「誠實浴池」の国際共同制作プロジェクトは、完成度の高い作品として期待されているだけでなく、その背後には長年にわたり現地で活動を積み重ねてきたパートナーとの信頼関係とネットワーク、そして国際的な共同創作の過程において、数々の困難を乗り越えながら日台の演出家が生み出した言葉とエネルギーが存在しています。

創作段階では、演出家の二人が京都の民泊に5日間滞在し、共同で執筆を行う機会が設けられました。通訳のサポートがなかったため、当然ながら意思疎通には齟齬が生じましたが、タニノさんは後に「誤解だらけのあの日々こそが、実は一番面白い部分だった」と笑って語りました。こうした共同生活を通じて、言語能力そのものは向上しなくても、生活のリズムは次第にシンクロし、それが稽古場で俳優と肩を並べて向き合うための基盤となりました。

言語や文化を超えたこの暗黙の理解は、やがて互いに「どのようなコミュニティーでの活動や長期的な取り組みを通じて、地域社会と本当の意味でつながることができるか」を考えるきっかけとなりました。今回ご来場の観客の皆さまには、単に「日台共同制作作品を鑑賞する」だけではなく、「誠實浴池」の旅路にともに足を踏み入れ、超現実的かつ不条理な物語の中で、劇場ならではのかけがえのないリアルな体温を体感していただければと考えています。

※「Performing arts redefined」より転載。