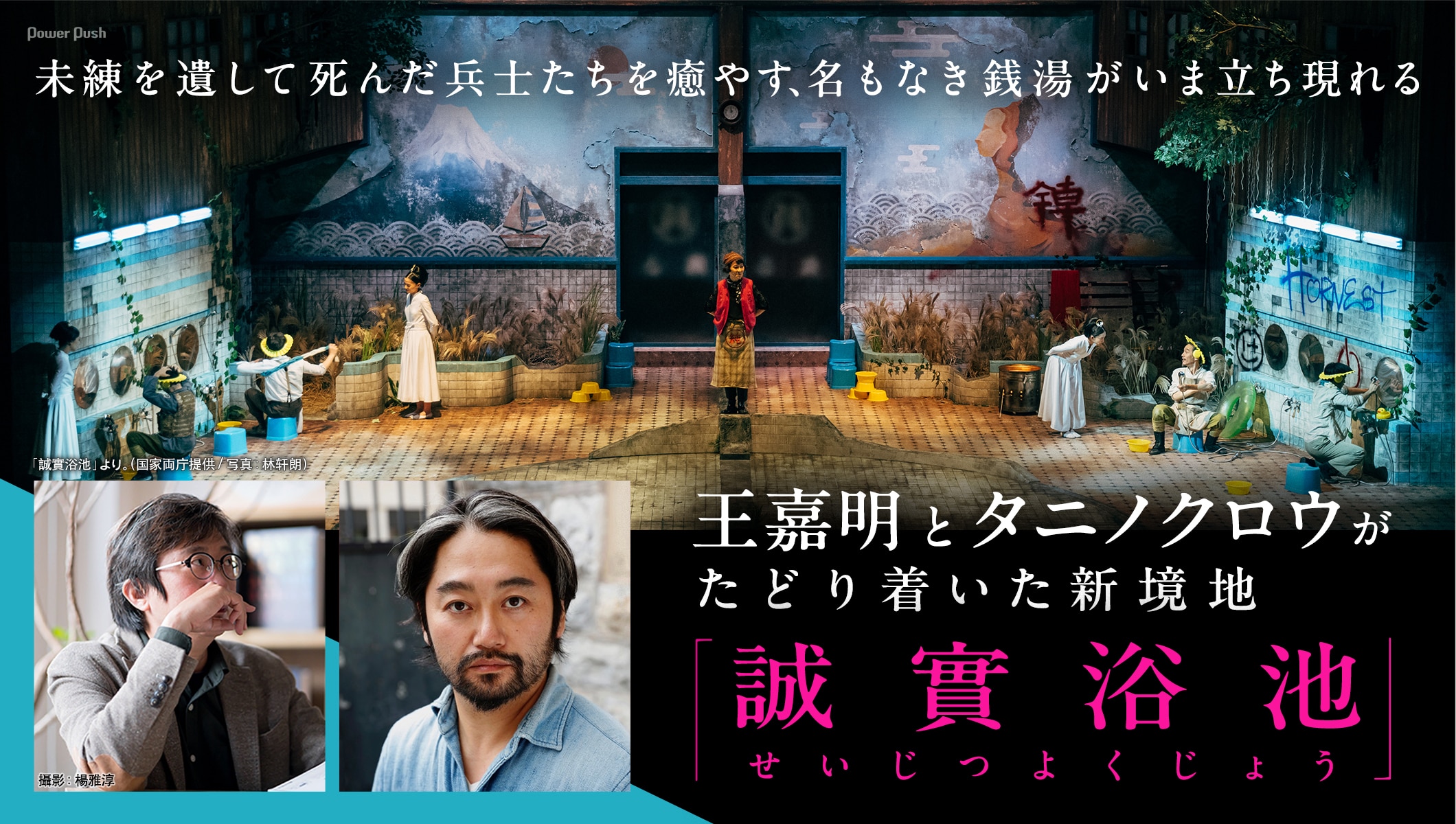

2024年に台湾の国際的な舞台芸術祭「TIFA2024」で初演された「誠實浴池」が、9月から10月にかけて日本で3都市ツアーを行う。「誠實浴池」は、台湾で活躍する演出家の王嘉明と、庭劇団ペニノのタニノクロウが共同脚本・演出を手がける国際共同制作作品。川端康成「眠れる美女」に着想を得た本作では、海の近くにある廃れた銭湯を舞台にした物語が展開する。そこには、未練や後悔を抱えて死んだ兵士たちが夜な夜な集い、女たちは特別な“プレイ”によって兵士たちの思いを癒やしてやり……。

「豊岡演劇祭2025」ディレクターズ プログラムとして上演される豊岡公演、近年のタニノ作品にとって不可欠な場所である富山公演、舞台芸術祭「秋の隕石2025東京」上演プログラムとして上演される東京公演に向け、王とタニノがクリエーションを振り返った。

取材・文 / 熊井玲通訳 / 新田幸生

「眠れる美女」をとっかかりに“これまでやったことがないこと”へ

──お二人のコラボレーションは今作が初めてです。この作品以前から親交はあったのでしょうか?

タニノクロウ 2017年頃だったかと思いますが、王さんが上野で作品(Shakespeare's Wild Sisters Group「Zodiac(ゾディアック)」)を上演していたのを観に行きました。その後も王さんが私の作品を京都で観たり、ということはあったので、今回のお話がある前からお互いの作品は観ていたし、どういう作品を作る方なのかということはある程度知っていました。ただその時点ではもちろん、一緒に作品を作るとはまったく思っていなかったです。その後、2022年ごろにプロデューサーの新田(幸生)さんから今回のお話があったのですが、実際にどこまでどういった形でコラボレーションするかは、話し合いを重ねる中で決まっていったという感じでしたね。

王嘉明 そうですね。お互いの作品を観たり、ちょっと話を聞いたりしたことはありましたが、実際に一緒に作品を作るまではどういう人なのかはあまりわかっていなくて。クリエーションが始まって話し合いを重ねる中で、お互いのことを知っていきました。

──その話し合いの中で、川端康成「眠れる美女」が共通点として浮かび上がってきたのでしょうか?

タニノ はい。コラボレーションが決まってから新田さんや、日本側のプロデューサーである小野塚(央)さんも含めたプロダクションチームと一緒に何度も話をする機会があり、まずは生活のことやプライベートなことなど、基本的な情報交換をしていきました。さらに私が台北に行ったり、王さんが東京に来たり、京都で会ったりということを繰り返しながら、お互いにどんな食べ物が好きかとか、どんな書籍が好きかなどいろいろ話をする中で「眠れる美女」の話がポッと出てきました。私も好きな作品だったので盛り上がったのですが、それが今作の土台になるかどうかは、その時点ではあまり考えていませんでした。

王 そうそう、タニノさんといろいろな可能性を話し合って盛り上がりましたね。でもタニノさんもおっしゃった通り、すぐに「眠れる美女」を土台にしようとなったわけではなくて、いろいろな作品の改作や翻案といったことを考える中で、「こういう作品もありますね」という事例として挙がってきたという感じでした。

タニノ その後、「眠れる美女」のどんなところがいいかということをより深く話し合っていって、今回の作品に至るエッセンスみたいなものが積み上がっていきました。今回、王さんも私も今まで作ったことがない作品、今までアプローチしたことがないことをやってみたいという気持ちがあって、それを頭の片隅に置きながら考えていったのですが、性を直接的な……川端康成のような扱い方で扱ったことはそれまで私も王さんもそんなになかったので、「眠れる美女」に描かれている倒錯した性の姿、禁欲的な行為による心の動揺、死や老いを間近に感じる中でも性を欲する姿といった部分に焦点が定まっていきました。と同時に、全体を通して感じる“おとぎ話感”みたいなものが面白いねという話になって、そこから王さんと私で台湾や日本の昔話、怖い話、お化けの話などを共有し合い、展開していった記憶があります。

王 今タニノさんの話を聞きながら、当時2人ですごく面白くて楽しいディスカッションをしたなということを思い出しました(笑)。作品のビジョンの話から劇場の可能性、舞台で何ができるのかといった話、あるいは今までできなかったことについてなど、いろいろな話で盛り上がりましたね。あと今でも印象に残っているのが、お互いの文化の中における“意識性”の話。

タニノ そうですね、それは私もよく覚えています。意識性と……王さんは「身体的に強い刺激のある作品を作りたい」というようなことをおっしゃっていて、いや、もしかすると王さんは適当に言ったのかもしれないけど(笑)、私の中ではけっこうその言葉にワクワクして、大きく強い字でメモに書き残しました。

王 その発言はあまり覚えてないですね……もしかして本当に適当に言っちゃったかもしれない(笑)。

タニノ あははは! いや、でもそういうものってたくさんあると思うんですよ。お互いにぽろっと言ったことが妙にこびりついていたり、逆に大切に言ったつもりがいつの間にか忘れ去られていたりとか、偶然と勘違いのすれ違いってあるし、それによって意外なところに辿り着いたのがこの作品じゃないかなと思います。

王 私としては、京都の民宿で合宿したときのことがとても印象に残っていますね。日々の匂いというか、生活のペースなどが今でもすごく鮮明で。その合宿の中で2人で一緒に行った焼き鳥屋さんがすごく美味しかったんです。何度かご飯に行ったけれど、今でもその焼き鳥の味はよく覚えています!(笑)

タニノ 本当にそうでしたね! 京都の合宿では3・4日間、寝る時間以外はほぼずっと話をしていました。その中でどういう作品を作り上げていくのかということが共有できたので、すごく大切な時間だったと思います。

日本と台湾の共通点から浮かび上がった“浴場”のイメージ

──老人たちが眠らされた娘と添い寝する“秘密のクラブ”を描いた「眠れる美女」の世界観を踏襲しつつ、「誠實浴池」は結果的に全く違う形に展開していきました。今回は共同脚本、共同演出ということですが具体的にはどのように制作が進んでいったのでしょうか?

タニノ もともと、共同脚本・演出にするかどうかや、日本と台湾の俳優をミックスするかどうかということもまったく決めていなかったんです。ただ実際に作業に取り掛かる前の長い話し合いの流れから、お互いに“せっかくだから面倒なこと、困難な道を選んでみよう”というような妙なモチベーションが生まれてしまって(笑)、それで言語の違う者同士で共同脚本を手がけることになったのですが、これはかなりの困難の極みでした。日本語と中国語では言語体系ももちろん違うし、会話においても長い歴史や文化の営みの中で成熟してきた習慣みたいなものが全然違う。たとえば日本語の会話では主語を明示することがあまりないし、話す相手の年齢や性別、パーソナルな関係性の深さで使う言葉、敬語体が複雑で面倒くさかったりする。それらを踏まえて一緒に脚本やセリフを作り上げるのがすごく難しかったんです。もちろんそれは最初にある程度予測してはいたのですが、実際にクリエーションが始まったら想像以上に大変で「え、これ本当に続けるの?」と思ってしまった時期もあって(笑)。でも新田さんも含めて根気よく、王さんと私の間で往復書簡というか、ちょっとずつ書いて送り合ったりすることを続けていったので、どちらかが主になって台本を書き進めていったというようなことはなく、トライアンドエラーの繰り返しで作品ができていきました。

王 今振り返ると、本当にこの作品ができたことが不思議です(笑)。どうやって完成させたのか、自分でもちょっとよくわからない感じですね。タニノさんがおっしゃった通り、もちろん2人共、この作業が非常に困難であり難しいということはわかったうえで始めたチャレンジなんですけど、稽古場で新しい挑戦が生まれる限り、難関も生まれ続けるという感じで、本当に心が折れそうになったりもしました(笑)。たとえば「リラックス」という言葉を1つとっても、日本語ではあまり表現のバリエーションがないですが、中国語では何百種類も表現の仕方がある。「ちょっと仮眠してリラックスする」「楽しくて心が落ち着いてリラックスする」「疲労からリラックスする」は、日本語だと同じ「リラックスする」だけれど、中国語だと違う単語になるんです。その違いをタニノさんに説明するだけでもすごく時間がかかったという印象がありました。それと、タニノさんは作品のリズムを重視される方だと思いますが、日本語を中国語に訳すとだいぶ尺が短くなるんです。つまりしゃべる時間が予想の半分くらいの長さになってしまうので、そのずれを合わせるために、台湾の初演では字幕の出し方を調整するのもけっこう大変だったなという記憶がありました。

タニノ そうですね。それはすごいありましたね。

王 また日本と台湾の俳優がそれぞれの言語で会話する形を取ったので、どういう物語でどういう関係性のキャラクターだったら自然なコミュニケーションに見えるかを考える必要もありました。

──先ほど、京都での合宿である程度作品の根幹ができたとおっしゃいましたが、銭湯を舞台にするということや、その銭湯に後悔を遺して死んだ兵士たちが集まってくるという内容も、合宿の段階で決めていたのですか?

タニノ 設定はだいたい決まっていましたね。

──なぜ銭湯という場所を選んだのですか?

タニノ 舞台美術のデザインに大きな影響を与えたのは、台湾にあった鉄道従事者や炭鉱労働者のための公衆浴場の写真を見たことです。王さんと話をする中で、台湾と日本の地理的・文化的共通点として、島国であることや、高い山があること、温泉があることなどが挙がっていて、温泉の話からお風呂屋さんや性風俗店、ソープランドとイメージが広がっていきました。さらにお互いの国の違いもミックスさせることを考える中で、お互いの文化の境界線、性別の境界線、死んでいるものと生きているものの境界線など、さまざまなものの境界線を壊していく装置として、男湯と女湯の間にある壁がぶっ壊れ、さらに銭湯の内と外を分ける壁も壊れた、廃墟と化した浴場が浮かび上がってきたのだと思います。

王 そうですね。島国で海が近いこと、鉱山があること、また私もタニノさんも銭湯や温泉に入ることが好きなので、お風呂という共通点が出てきました。中でも島国であるという部分がけっこう重要で、お客が海からやって来た死んだ人であるというイメージがそこから生まれました。それと銭湯の話と同時に、もう1個おとぎ話が絡んでて……「金の斧 銀の斧」の話なのですが、中国名では「金斧頭與銀斧頭:誠實的樵夫」と書きます。実は本作のタイトル「誠實浴池」はここに由来しています。

次のページ »

戦死した男たちの後悔や未練を癒やす銭湯