EPADは舞台映像、戯曲、美術、その他資料のデジタルアーカイブ化や利活用を進めると共に、その収録、保存、配信、上映、教育利用などの標準化と、利用を可能にするための権利処理のサポートを行う。「舞台映像上映 Reライブシアター」は、舞台公演映像と劇場空間を掛け合わせた、新たな舞台芸術の鑑賞スタイル。2025年度、いよいよ、全国の公立文化施設で一般観客向けの上映会をスタート。「舞台芸術作品を『観に行く』から『やってくる』へ。舞台芸術をもっと手軽に」をキャッチコピーに、全国10の公立文化施設で8作品が上映される。

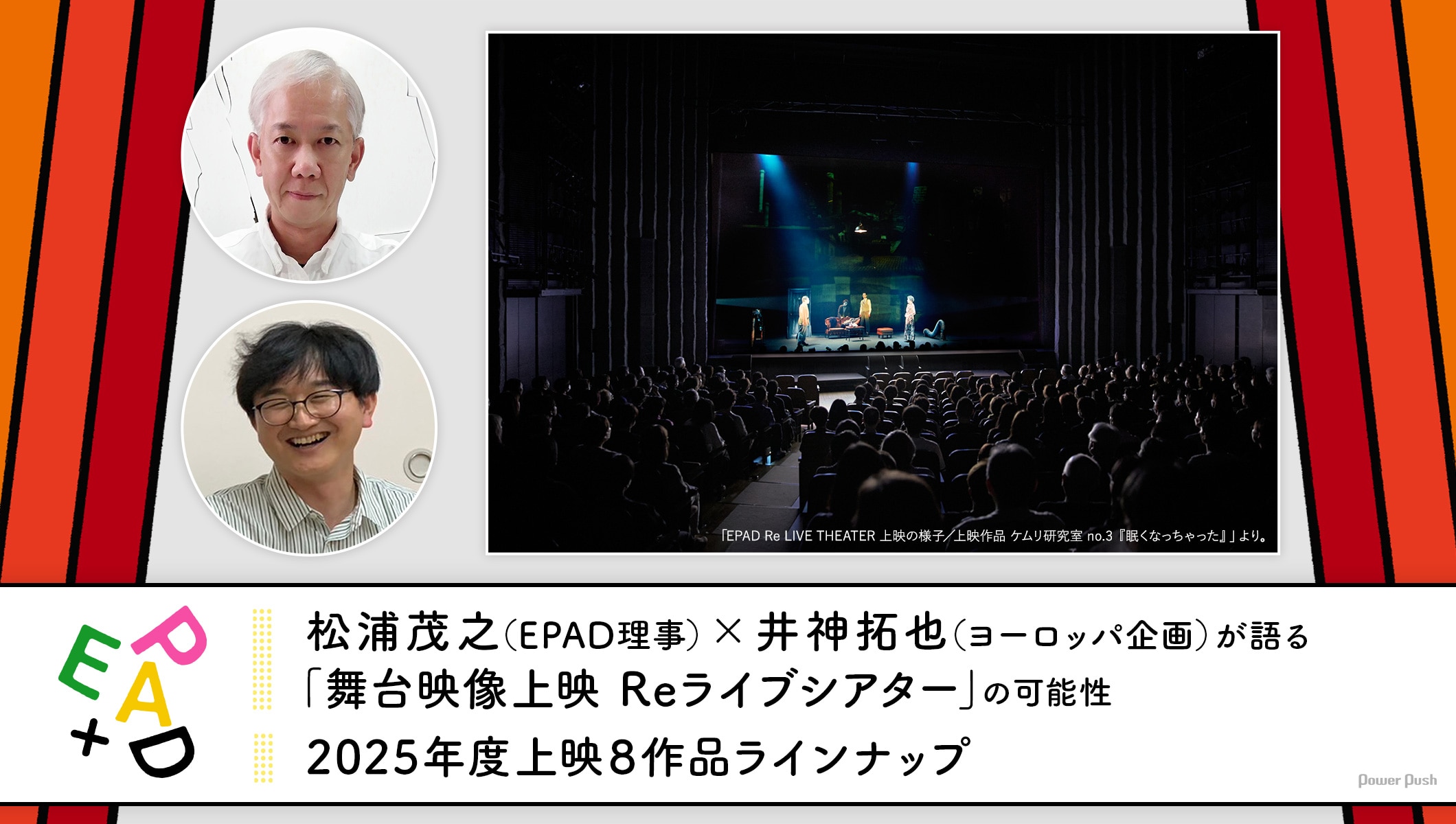

ステージナタリーでは、三重県文化会館 副館長兼事業課長、EPAD理事の松浦茂之と、今年の上映作品の1つとして「来てけつかるべき新世界」がラインアップされている、ヨーロッパ企画・井神拓也の対談を実施。「舞台映像上映 Reライブシアター」の楽しみ方や可能性について話を聞いた。また特集の後半では、上映作品8作品の見どころを紹介している。

取材・文 / 熊井玲

EPADとは?

一般社団法人EPADが文化庁や舞台芸術界と連携して進める、舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業(Eternal Performing Arts Archives and Digital Theatre)の略称。EPADは、2025年3月時点で舞台芸術映像3861作品(権利処理サポート含む)、戯曲1032作品、写真やデザイン画など舞台美術資料26359点を取り扱っている。

「舞台映像上映 Reライブシアター」

進化する舞台映像上映

──お二人がEPADが推進する舞台映像上映を初めてご覧になったときの印象を教えてください。

松浦茂之 私が初めてEPADの上映を観たのは、2023年1月に実施した「天王洲電市~記録は感情を通電させる~」でした。当時は“立体音響”と銘打って、音響にこだわったやり方を模索している時期でしたが、映像は高画質で撮影したものを単純に大きめのスクリーンに映すというスタイルでした。当時、私はアドバイザーという立場でEPADに関わっていて、当時では最高画質だった8K定点で撮影したある作品を観たのですが、いまいち入り込めないなというのが第一印象でした。

それがなぜなのかは後々わかったんですけど、収録の仕方や上映環境にポイントがあって、その条件さえそろえばあたかも目の前で上演されているように見えるし、劇世界に没入できるんだなと。それが成功しているなと感じたのは、2023年に収録され、その年の7月に上映されたPARCO劇場開場50周年記念シリーズ「笑の大学」でした。あの作品は、PARCO劇場で収録された映像をPARCO劇場の舞台上に設置したスクリーンに等身大で映し出したので、ある意味、最も適したシンクロ状態で上映されたんです。同様に、その年の12月にチェルフィッチュ「宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓」を、ロームシアター京都 ノースホールで等身大で上映しました。これも上映する劇場と同じ劇場で収録したものでしたので、かなりシンクロ度合いが高かった。昨年、舞台関係者向けの上映会でヨーロッパ企画さんの「切り裂かないけど攫いはするジャック」を上映したときも、条件を整理し投影したので、目の前に俳優さんたちが立っているような感覚で観られて、非常に楽しめました。

──では2023年初頭の時点では違和感があったものが、その後解消されていったということでしょうか?

松浦 そうですね、最初はやはり違和感がありました。でも2023年6月に舞台映像協会×EPAD「8Kでの収録や上映の技術標準化に向けた検証会」が行われ、そこに映像協会代表理事の荒川ヒロキさんもいらっしゃって、彼が前日に同じ紀伊國屋サザンシアターで撮った映像をそのまま大スクリーンに映し出したんです。それを観たときにピンときまして、同じ場所同じサイズで撮った映像を同じように出したので「こういうことか!」と。その後、荒川さんが「もうちょっと実験したい」とおっしゃったので、うちの三重県総合文化センターを2日間使っていろいろ試しました。投影するスクリーンは黒がいいのか白がいいのか、どの場所から観るのがベストなのか、映像の明るさはどの程度がいいのか、スクリーンの場所は舞台の前面が良いのか、真ん中がいいのか……さまざまな実験をする中で、当初感じていた違和感が解消されていきました。

井神拓也 私は、8K定点映像の上映は観たことがないのですが、昨年の夏に神戸文化ホールで4K定点映像で上映されたうちの劇団の「切り裂かないけど攫いはするジャック」(2023年上演)を観ました。上映会の前評判があまりに高かったので(笑)、自分のハードルも高くなっていたのか、もちろん普通の映像よりはすごく綺麗なんですけど、目が慣れるまで4Kはちょっと粗いなと感じました。ただ10分くらいすると慣れてきて気にならなくなり、途中で最前列に遅れて入ってきたお客さんがいるんですけど、それも本当に遅れてきた人だと思ってしまったくらい(笑)。そのくらい没入感を感じて「ああ、そうかこういう感覚なんだ」と思いました。また、松浦さんのお話を聞いていて、上映する環境についてはノウハウの蓄積がもっとできてきたら、より良い上映ができるのかなと思いましたね。

松浦 井神さんは昨年収録した「来てけつかるべき新世界」の上映はまだご覧になってないんでしたっけ?

井神 観てないです。

松浦 「~ジャック」よりはるかに音が良くなってましたよ!

井神 そうなんですね! ちなみに「~ジャック」のときに音声に関してアドバイスいただいたので、「来てけつかるべき新世界」では、セリフと音楽とオーディエンスの3種類でのマルチトラックと5.1チャンネルの音声も作っているんですよ。

松浦 それはすごい。ステレオだけだとやっぱり限界があるので。実演団体側や業界全体の意識としてはどうしても本番が最優先になってしまうのですが、“上映のために完璧に音が録れるマイクを仕込む”という作業が業界の標準になれば、上映における音声の問題はかなり良くなると思います。

井神 うちはもともと映像に残すということを必ずやる劇団で、撮影チームと音声収録チームがいるので、その人たちと話しながらやれました。撮影自体は舞台の撮影に慣れているWOWOWさんにやっていただいたのですが、カメラの位置もかなりちゃんと検証して決めたんです。ただ、撮影にベストな場所をあらかじめ押さえてしまうとその周辺も含め30席ぐらい潰れてしまうので、それはしんどかったですね。あとは笑い声の扱いについて。劇場での上映の場合は笑い声が入っていることで冷めちゃう場合もあるし、かといってないと本来の上演の印象と落差が出てしまったりして。笑い声があったほうがいいのか、ないほうがいいのかは今考えているところです。

実演芸術の代替としての舞台映像上映

──「舞台映像上映 Reライブシアター」は、劇場で生の舞台を観るのとも、テレビで舞台中継を観るのとも違う体験だと思います。どんな心持ちで臨むと良いと思いますか?

松浦 舞台映像という点では、シネマ歌舞伎や劇団☆新感線さんのゲキ×シネなどすでにいろいろやられていますが、基本的にはカメラのスイッチングありきで、舞台を観る感覚とはまた別の見方を楽しむものです。でもEPADが取り組んでいる定点映像の上映では、お客さんに舞台を擬似体験するような感覚になってもらいたいと思っています。ヨーロッパ企画さんの「~ジャック」でも、舞台のセンターで役者さんがやり取りしている横で、ジャックが人を攫っていて、“志村後ろ!”的なシーンが展開しているんですけど(笑)、そういった場面こそが舞台を観る楽しさだと思うんです。また多カメラで撮影されて編集された映像だと舞台の出はけもあまり感じられませんが、定点映像だと「あの人、上手から今出て行ったな」ということがよくわかる。と、映像を楽しんでいるようでいて、演劇を楽しんでいる感覚になれるので、そのような感覚にお客さんをいざないたいと思っています。

──また舞台映像上映について、お二人はどんな可能性を感じていますか?

井神 やっぱり希少性が大事かなと思います。最近は、チケットが完売している公演のライブビューイングがあったりしますが、「映像でもいいから観たい」と思えるような作品だったり、近くの街ではやっていなくて東京や大阪に行かないと観られないような作品、あとは何らかの理由で「もう見られない」舞台の映像が近所で観られるのはいいですよね。

松浦 おっしゃる通りで、地方都市に特に意味があると思うんですよね。

井神 そうですね。政令指定都市にはツアーで来る作品もありますが、そうではない街もたくさんあります。僕自身、過疎地の出身なので近くで舞台映像の上映会があったらどんな作品でも1回は観てみたいと思うだろうし、それが演劇に興味を持つ入り口になることはあるんじゃないかなと思います。

松浦 井神さんに伺いたいんですけど、ヨーロッパ企画さんは全国各地をツアーしますよね? その公演の前に別の作品の上映会をする、というのはどうでしょう。

井神 それは一番いい流れだと思いますね。うちでも今回「こういう上映会がありますよ」と劇場側に提案してみたのですが、スケジュール的に間に合わず、実現できなかったんです。でも今後そういうことができたらいいなと思いますね。あと、「今年は公演としては行けないんですけど、上映会はやりますよ」というのもいいなと思います。以前、台風で公演中止になってしまった街で、DVD用に収録した映像素材で上映会をやったことがありました。そのように、何らかの事情があってできなかった場合の“つなぎ”としての活用の仕方もあるかなと思います。そのためには、収録や上映がもっと手軽にできる環境が整うと良いのだろうなとは思いますが、実際、機材がどんどん安くなってきていると思うので、そんなに遠い話じゃないとは思います。

さらに劇団や公演主催者側としても、今、新幹線代やホテル代、輸送コストの上昇がすごいので、この先どんどん、ツアーを諦めてしまうところが増えていくのではないかと思っていて。東京一極集中がどんどん進んで、東京だけで演劇がやられるようになるのではないか、地方では演劇を観る習慣がどんどんなくなってしまうのではないか、ということに僕らも危機感を感じていますし、何とかしなければいけないと思っています。

松浦 井神さんがおっしゃるように、本当にだんだんと生の実演芸術が届きにくくなっていると思いますね。バブル時代から十数年は、三重をはじめほかの劇場でも東京からカンパニーを招聘していましたが、最近は本当に予算的に厳しく、作品を呼べない環境に置かれています。しかも全国には2100から2200館の公立文化施設があって、それぞれが似た状況にあります。そんな背景もあって、舞台映像上映には今後、さまざまな可能性があるのではないかと思っています。

井神 それと今、お話を聞きながらこの1・2年忘れていたことを思い出したんですが……コロナ中にうちも配信を始めて、「~ジャック」のときは配信用とDVD用と8Kの3種類で録ったんですね。配信用はスマホやタブレットで観やすいようなカメラワークでちょっと大きめに録ってもらって、DVD用はテレビサイズに、8Kは舞台映像上映用と3種類撮ったのですが、その後、4Kや8Kをメインに考えたほうがいいのかなと思っていたんです。ですが演劇に対するいろいろな入り口を作るという点では、舞台映像上映会と同時にスマホやテレビで観てくれる可能性も考えて出口はたくさんあったほうがいいのかもしれないなと思い直しました。

2025年度上映作品8作品の見どころは?

──今回の「舞台映像上映Reライブシアター」ではヨーロッパ企画「来てけつかるべき新世界」のほか、7作品がラインナップされています。作品の推しポイントを伺えますか?

井神 「来てけつかるべき新世界」は初演10カ所、再演で13カ所を回ったのですが、本当はもっと各地に行きたかったんです。なので、舞台の上演がかなわかった地域の方には、せめて上映で観てもらえたらすごくうれしいです。初めてご覧になる方、最近ヨーロッパ企画を観てなかった方にもぜひ観てほしいと思います。

松浦 今回上映させていただく8作品は、EPADから出した候補作をもとに、各公立文化施設が「これを上映したい」と選んだ作品です。なので劇場によって親子向けの上映会にしたいから「気づかいルーシー」を選んだり、「自分の街にはこんな俳優さんが出演するような舞台は来ないから」という理由で「ムサシ」や「リア王」を選ばれたり、あるいは鳥取の境港市民交流センター みなとテラスの場合は、境港が妖怪の街なのと出演者の1人が地元出身の俳優さんだということでイキウメ「奇ッ怪 小泉八雲から聞いた話」を選択したりと、皆さんさまざまな理由で「この街にこの上映作品が来たらうれしいな」と選んでいただきました。

三重に関しては、1本は「リア王」、もう1本はヨーロッパ企画さんを選びました。ヨーロッパ企画さんは四日市で公演されたことはありますが、三重県文化会館にはまだお越しいただいたことがなく、先に上映でお呼びするのは失礼に当たる部分もあるかもしれないのですが(笑)、それでも岸田國士戯曲賞受賞作を三重で観てもらえるのは非常に大きな喜びです。三重にも演劇ファンがけっこういますので、楽しみにしてくれるんじゃないかなと思っています。

それと、舞台映像上映作品の中には字幕付きのものもいくつかあります。字幕がつけられるというのは舞台映像上映のいいところでもありまして、英語や日本語字幕を使っていただくことで気軽に演劇を楽しんでいただける側面があります。実際、耳の聴こえづらい方に字幕付きを体験いただく事前検証会を実施いただく機会があり、当事者の皆さんに「これだったら十分劇場で楽しめる」と喜んでいただいて、これは良い面だなと思いましたし、今後海外に日本の舞台を紹介するときも、初めて生の舞台を持っていくより、先に上映をやったら伝わりやすい部分もあるのかなと感じました。

井神 字幕、つけて良かったんですね。実はうちも上演時にバリアフリー対応として英語字幕と日本語字幕を用意していたんです。

松浦 そうだったんですね! それはぜひEPADに提供いただけたら。字幕がある作品を上映したいという劇場もいらっしゃるので。ちなみにヨーロッパ企画さんは、海外展開の予定は?

井神 海外で演劇を回すのは人生が足りないと思っているので、海外公演は考えていないんですよ。海外は、映画に回ってもらっています。

松浦 であれば、英語字幕の舞台映像上映だったら、海外でできる可能性はありますね?

井神 そうですね!

松浦 いつか海外の劇場と一緒に舞台映像上映会のフェスをやりたいなと思っていて、現地の劇団は実演、相手方の国の劇団は上映という感じで、同じ劇場で“ライブ”と“Reライブ”が実現できたらフェスとして成立するんじゃないかなと思っているんです。……と考えると、舞台映像の上映にはまだまだいろいろな可能性があるんじゃないかなと個人的には思っています。

プロフィール

松浦茂之(マツウラシゲユキ)

三重県文化会館 副館長兼事業課長、EPAD理事。金融機関などの民間勤務を経て2000年より三重県文化振興事業団に勤務。2019年より現職。トリプル3演劇ワリカンネットワーク、ミエ・演劇ラボ、Mゲキセレクション、MPAD、“介護を楽しむ”“明るく老いる”アートプロジェクト、なりかわり標本会議など画期的なプロジェクトを多数プロデュース。

井神拓也(イガミタクヤ)

ヨーロッパ企画・制作スタッフ。北海道教育大学卒業後、1999年に劇団千年王國の旗揚げに参加。北海道札幌市でフリーの制作者として活動後、2004年より関西に拠点を移し、同年より現職。