キュレーターを超えるキュレーター、中村茜

──先ほど、中村さんの第一印象をそれぞれお話くださいましたが、日々創作に対してやり取りされる中でキュレーター・中村茜の印象についてはどのようにお感じになっていますか?

マユンキキ 怖いもの知らず、という感じはしますね。このメンバーをそろえたという点でそう感じます。だってちょっと大変でしょう?(笑)

一同 あははは!

マユンキキ 私自身としてはまだそんなに制作面で茜さんに入ってもらう部分はないのですが、これから困ったことが起きたら相談しようと思っています。キュレーターではあるけれど、それを超えている感じ。本当に一緒に作っていこうという意志を感じるし、自分の立場を考えたらできないということもあるかもしれないけれど、それを超えて人と人のやり取りをしてくれるのが安心できるなって。

金 キュレーターって立場の人がどういう仕事をするものか私は全然わからなかったのですが……。

中村 金さんとは昨年から結構密に連絡を取り合っていましたね。「BRAIN」のコラボレーターである時里充くんは私がブッキングした方ということもあり、月1でやり取りを重ねてきました。

金 そう考えると長いけれど、でもそんなに長い感じのやり取りでもなく、毎回私がペラペラってしゃべりながら「このことをわかってくれへんと進められんねん!」って(笑)。ただ、作品を作る上で自分としても「これでいいんかな」って不安になるところっていっぱいあるわけなんです。アーティストやから自分の独断でやってはいるんだけれど、でも誰かに相談に乗ってほしいなと思うときはいっぱいあって、中村さんはそういう存在。いいところをついてくるというか、こちらが「これどうなんかな」とか「芸術をわかる人に聞きたいな」と思うと入ってきてくれる。なので、いつもおってほしいわって思うぐらい(笑)。そういうことができる人がキュレーターなんかな。(メグ忍者に)キュレーターって、よう知ってる?

メグ忍者 あ、はい。でも業務内容しか相談しないキュレーターも多いですし、確かにいろいろなタイプのキュレーターがいますね。

知念 茜さんはちょっとしたことも相談しやすいところがありますよね。

メグ忍者 そうですね。作品とは全然関係ない、例えば「ここのこれが美味しいよ」とか「お腹が痛いんだけどどうしたらいいかな」とか、そういうことも相談できる(笑)。

一同 あははは!

金 確かに自分のやりたいイメージを押し付けられるのかなと思ったけれど全然そうではなくて、やりたいことを促してくれる感じがありますね。

マユンキキ 茜さんは茜さんが見たいもの、作りたいものをとにかくやろうとしているのかなという気はちょっとします。そこに到達するにはアーティストにただ合わせるだけではできないから、アーティストのケアや調整のために動いてくれるのかなと。

中村 その時々によって私の肩書きはいろいろ変わるので、ディレクターやプロデューサーのときもあるし、今回のようにキュレーターのこともあります。ただ役割が変わっても仕事はあまり変わりませんね。

切り離せない、拠点(土地)と創作

──今日お集まりいただいたアーティストの皆さんは、それぞれ活動拠点が異なります。ご自身の活動拠点と今のクリエーションは、どのように結びついていると感じていますか?

マユンキキ 私はアイヌとして、土地と作品のことに関してよく考えるのですが、例えば今作について、天竜峡というところと私が育った旭川はすごく遠いのだけれど、2つの場所に橋をかけるとか鉄道をつなげるようなことにしたいなと思っています。自分が育ってきた北海道という場所は、和人からしたら歴史が浅い場所かもしれないけれど、私にとっては歴史が長く複雑な場所です。よくある北海道の“自然がいっぱい!”といったイメージも、「“自然がいっぱい!”っていってもほとんど植樹されたものだしな」と思ってしまうし、入植前の北海道と比較したら今、まったく違う景色になっているわけで、じゃあ今の北海道のイメージにしたのは誰か、みたいなことも考えてしまいます。

そんな思いもあり、自分の地元に対して一度きちんと向き合わないといけないなと思って、今回、自分の生まれ育った旭川へリサーチに行きました。今私は札幌で暮らしているのですが、祖父のことをリサーチしていると旭川について考えざるを得ない。でも旭川のリサーチをしていると、昔の恥ずかしい思い出や楽しい思い出もよみがえってきたりして(笑)、きっとそういうことってどこでも、誰にでもあるものだと思うんですよね。アイヌであるということも大事だけれど、そうじゃなくて多分誰にでもある普遍的なローカルな部分での“嫌さ”みたいなものを、今回一緒に作っているメンバーも感じていると思うし、同時に私が北海道に生まれて育っていないと作れない作品にはなっていると思います。

中村 マユンキキさんのイヤリングも、ね?

マユンキキ あ、そうそう。これは“土地の権利を主張する”というメッセージが書かれたイヤリングなんです。

一同 おお!(と、それぞれにイヤリングを覗き込む)。

メグ忍者 私は千葉で生まれ育ったんですけど、すごく保守的な家庭で、自分の言葉で何かを発する怖さみたいなものがある状況だったんですね。なので、閉鎖的な家の状態は、作品の中に割と現れてきている感じがします。祖母が今でも農業を1人で続けていて、女性1人でも活動的で人間としての強さを見せているのでそこから影響を受けている側面もあります。オル太の活動拠点は東京で、メンバー全員がその近くに住んでいて、集まりやすい環境を作っています。メンバー全員がもともとは東京以外の地方に住んでいたので、農業だったり、人間以外の生き物への関心があったんだと思います。今回の作品「Eternal Labor」では養蜂や地域の人との関わりについての場面もあるので、そのあたりがつながってきていると思います。

金 私はまさしく宙ぶらりんというか、故郷という感覚を奪われてきたということは一番言えるんじゃないかと思います。在日コリアンとしてもそうだし、障がい者としても施設に入るため生まれた地域から引き離されてきました。

作品を作りながら考えているのは、自分にとっての立場性というものを、舞台の作品を作ることで一生懸命確かめているんじゃないかなって。2年前の態変40周年のときに「私たちはアフリカからやってきた」っていう作品を作ったんですけど、これまで私は常にどこかへ行く、という逃亡幻想がありました。でも「ここにある」というか……場所を変えても、常にいるところが故郷になるという感覚がありまして、そのことをはっきり意識できたのが今かな、という感じがします。

私の作品では寝たきりの転がりというものを大事にしていますが、今回の「BRAIN」もそれを強調したいがための作品です。地面性というか……どこにいても人間は重力によって地面から逃げられない、そこにへばりついているんだという現実を見ることで逆に感覚が広がっていく感じがします。

知念 「人類館」という作品に関しては、沖縄じゃないと作れないだろうと思っていて。作者いわく、「人類館は歴史」であり、「歴史をもとにしたフィクションだ」と。今、創作に関わっていると、その言葉の意味がよくわかります。やっぱり沖縄という土地にいるからこそわかること、感じられることがあるというのが共通認識としてあり、キャストにしろスタッフにしろ、その土地の人だらこそという部分があるなとは感じますね。

この「人類館」に関しても、本土でやることも大事かもしれませんが、本当は沖縄で、沖縄の人と一緒に見てほしいなと思うところがあります。ちょっと笑っていいのか迷うようなシーンも、沖縄の人たちとだったら一緒に笑えると思うんです。

中村 今日の皆さんのお話を伺いながら、冒頭の「なぜこの皆さんを選んだのか」という問いに対して、「皆さんの生き様自体が“灰と薔薇”を背負っているからだ」と改めて感じました。

コンセプトはハードに感じられるかもしれませんし、ボピュラリズムが台頭している今の世の中とは逆行したような、複雑で簡単にはわからないようなことを今まさに表現しようとしているわけですが、「お客さんに届くのかな」という不安があるからこそ、創作の過程でアーティストの皆さんとお話することは大事だと思いますし、たとえば歴史を知らなかったとしても感じるものがある作品になると思います。

知念 そうですね、私も「沖縄の作品だ」と思って見られるより、一つの芝居を観にくる感覚でフランクに見てほしいなと思います。

中村 そうですよね。マユンキキさんの作品だって音楽と影絵を使った絵本のような見やすさもあるし。

マユンキキ そもそもアイヌ語は誰もわからないと思うので、どう見えるか聞こえるかも関係ないと思います。もちろん、やる以上はお客さんにはある覚悟をもって観に来てほしいなとは思いますが、一方で、言葉で伝えられることの限界はやっぱりどうしてもあるなとも思ってもいます。

中村 今やオンラインで人とやり取りすることが増え、言葉に依存し、言葉の情報で生きている感覚がありますが、一方で人の温かみや深み、バックグラウンドみたいなものを感じずに生きる局面が増え、すごく表面的に捉えられがちだなと感じます。その点でも実際に劇場に来てもらうということはすごく大事で、劇場で実際に観てもらうことで、言葉だけじゃなく体温も、色も、音も織り重なって重層的で複雑な感覚が刺激される。そういう感覚をその場にいる人と共有し、対話が生まれたり、記憶が紡がれていく、そういったことが重要だと思っています。

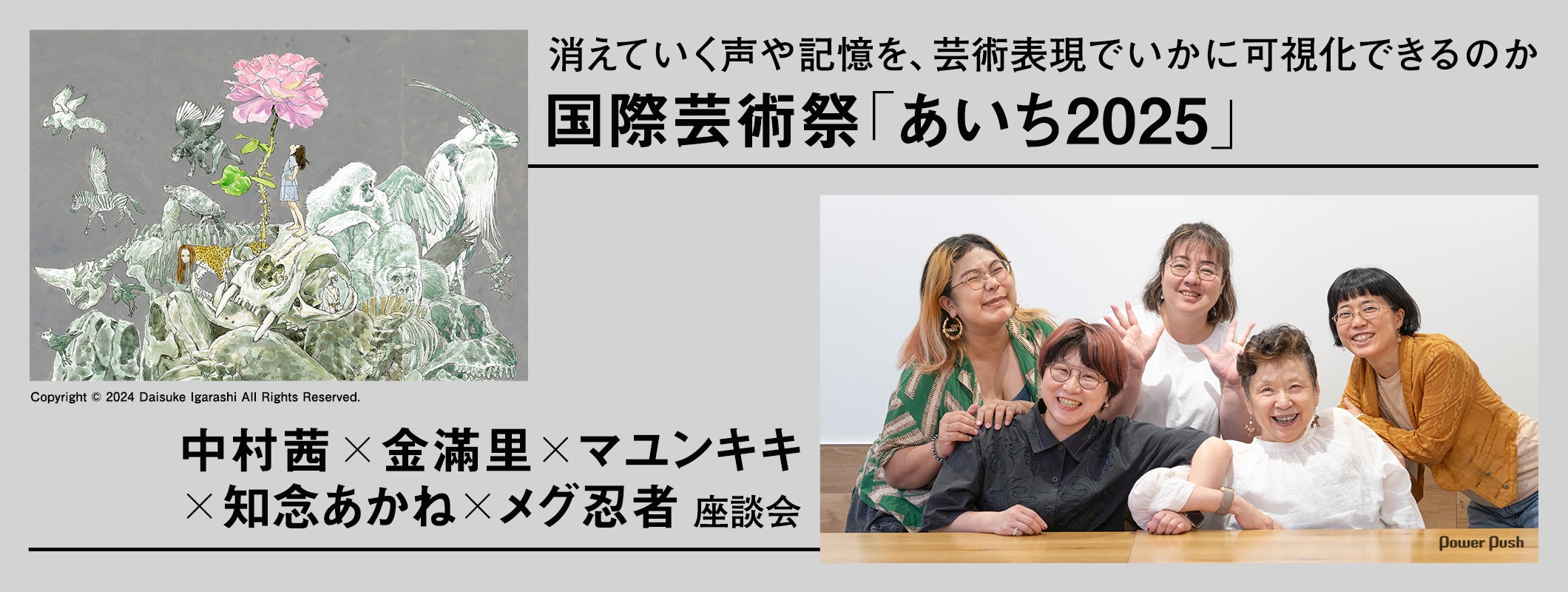

プロフィール

中村茜(ナカムラアカネ)

東京都生まれ。株式会社precog代表取締役。「あいち2025」キュレーター(パフォーミングアーツ)。現代演劇、コンテンポラリーダンスのアーティストや国内外の活動をプロデュースするほか、サイトスペシフィックなフェスティバルや領域横断的な人材育成事業、動画配信するプラットフォーム事業などを手掛ける。国東半島アートプロジェクト及び国東半島芸術祭パフォーミングアーツプログラム・ディレクター(2012~2014)、True Colors Festival ~超ダイバーシティ芸術祭~アソシエイトディレクター兼副事務局長(2019)を務め、アクセシビリティに特化したオンライン劇場「THEATRE for ALL」の統括プロデュース(2020~)を務める。2021年、令和3年度(第72回)文化庁芸術選奨・文部科学大臣賞新人賞【芸術振興部門】受賞。

ABOUT – 株式会社precog|“表現”の未来をつくる

金滿里(キムマンリ)

作・演出家、舞踊家。韓国の舞踊・伽耶琴・唄の古典芸術家であった金紅珠(キム・ホンジュ)の娘。1983年、大阪にてメンバーが全員身体障がい者である態変を旗揚げし、芸術監督を務める。著書に「生きることのはじまり」。

マユンキキ

北海道出身の音楽家、現代美術家。アイヌの伝統歌を歌うマレウレウ、アペトゥンペのメンバーで2021年よりソロ活動をスタート。現代におけるアイヌの存在を、あくまで個人としての観点から探求し、表現している。

Mayunkiki (@88mayun) | Instagram

知念あかね(チネンアカネ)

沖縄県那覇市出⾝。演奏家、⾳楽講師。2013年に死去した⽗・知念正真の作品の継承のために2020年、AKNプロジェクトを発⾜し、「喜劇・⼈類館」の配信上演や、沖縄「復帰」50年特別企画としての上演を行った。

メグ忍者(メグニンジャ)

千葉県出身。2009年結成のアーティスト集団・オル太のメンバー。主に脚本、映像、パフォーマンス、デザインに携わる。「ニッポン・イデオロギー」が第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品に選ばれた。オル太として2011年、第14回岡本太郎賞、2020年、NY ADC 99th Annual Awards Publication Design MERIT Awardを受賞。

Meguninja | メグ忍者(@meguninja) | Instagram