ファイナルツアー、異例のプロデュース、10周年…それぞれの挑戦

松浦 今回皆さんが三重で上演される作品について、見どころを教えてください。ゆうめいさんは今回、10周年ツアーと銘打って全国ツアーします。

池田 今回上演するのは、2024年に下北沢のザ・スズナリで初演した「養生」という、今年に読売演劇大賞優秀演出家賞をいただいた作品です。「養生」は物語や企画からではなく、美術から考えた作品でした。自分はもともと美術大学で彫刻をやっていまして、実は墓石職人になろうと思っていたんですけれども、腰を壊してしまって、途中でほかの素材で美術作品を作っていくことにしました。でも美術作品を作るにはすごくお金がかかりますし、どの教授に大学内で認められるかでもヒエラルキーが変わってくる世界で、私のように作品の材料費や下宿先の生活費を稼ぐために一生懸命働く人がいる一方で、お金に余裕がある人は作品に集中できる環境が最初から用意されているという状況を前に、限られた自分の環境の中で、少しでもいいものを作りたいと考えた結果、脚立を使った美術が夜勤中に生まれました。「養生」にはこの脚立の舞台美術が出てきます。

この脚立の美術を当時、作品として大学に発表しようとしたんですけど、「思いつきだけで芯がないよ」とか「安っぽい」とか言われたことがきっかけで断念したんですね。でもそれから時が経って「いや、あの作品は良かった」と改めて自分の中で腑に落ちて、それが「養生」という作品を作るきっかけになりました。不必要なもの、価値がないとされていたものに対して、改めて価値を付け加える、という思いを持って作った作品で、脚立や養生テープというどこにでもあるものでも、使い方や動かし方によって、存在のあり方や見え方が変わってくることをさらに探っていきたい所存です。また、「こういう人間にならなければならない」と思っていても理想と現実が違ってきてしまい、どうしても自分の望んでいることが実現できなくなって解決できないとしても、別の観点を美術で提示できる作品を作ろうと考えました。

ただ、自分は人を笑わせたいと思っているところも大きいので、そういうテーマはありつつ、ビジュアルとしても見えるものすべてが面白く映ればいいなと思っているところもあり、瞬間瞬間を楽しんでいただけるような作品にしたいと思っています。

松浦 田辺さんは今回、先ほどもお話ありました通り、戯曲講座の教え子の方の作品を演出します。

田辺 下鴨車窓では基本的に私が書いた脚本を私が演出するということでやってきたのですが、今回はイレギュラーな形で、岡山を拠点に活動している河合穂高さんという劇作家の作品を上演します。新進気鋭と言いますか、これからどんどん活躍するだろうという作家で、普段は岡山大学で口腔癌の研究をしており、昨年は1年、コロンビア大学で研究員を務めるなど医学の面でも注目を集めています。

今回、河合さんの作品を上演することにしたのは、戯曲講座を通じてものすごく素敵な作品が生まれているのに、なかなか上演の機会がないのはもったいないと感じたからなんです。何年かに1回ぐらいのサイクルにはなると思いますが、今後も素敵な戯曲があればプロデュースする、ということも下鴨車窓の役目の一つなんじゃないかと考えていて、今回はその第1弾です。

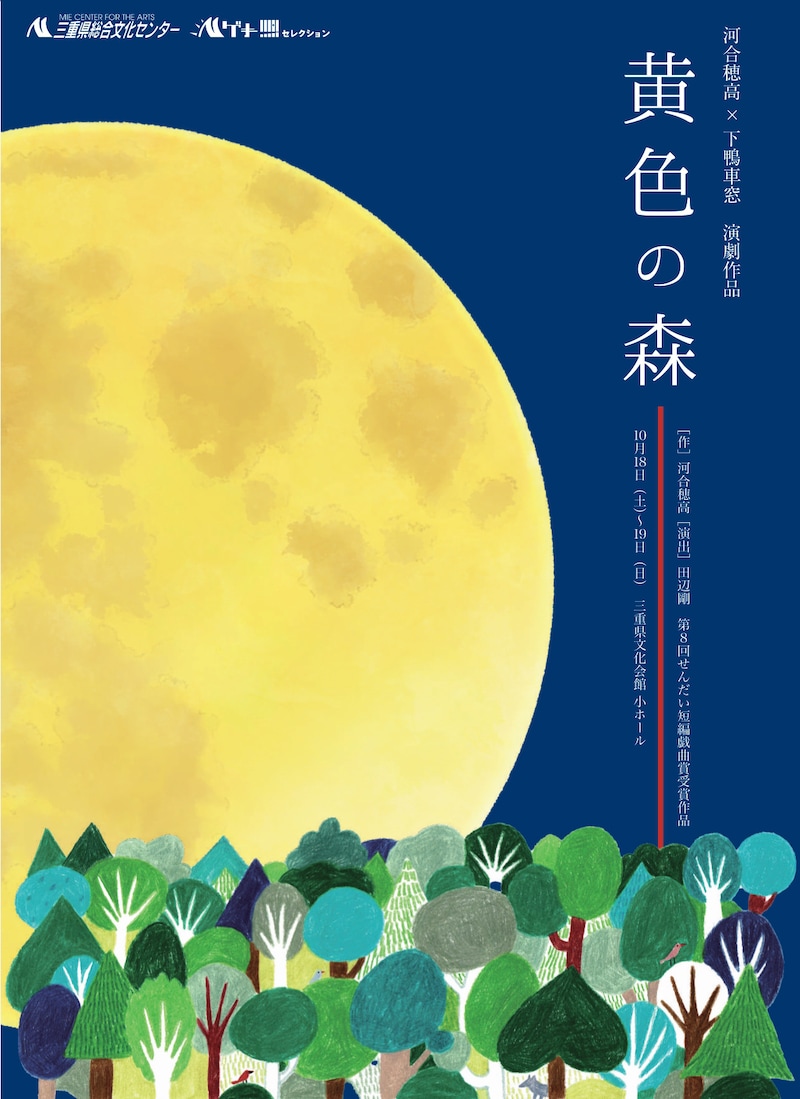

今回上演する「黄色の森」は、2022年の第8回せんだい短編戯曲賞の大賞をとった作品で、日帰り登山する予定だった幼なじみ3人組が、道に迷ってふもとに降りられなくなり、山の中で一晩を過ごすという話です。ざっくりと言えば、焚き火を囲んで話すだけの作品ではあるのですが、その話の背景にはコロナと思しき感染症が流行っているという状況や、フィクションではありますが大きなテロ事件があったりと、社会が不安定でざわついている状況があり、3人は当初何も話すつもりはないんだけれども、自分が抱えている不安や秘密をぽつりぽつりと語り始めてしまう……というお話です。

田辺 「黄色の森」というタイトルで、設定が森の中なので、上演にあたっては小空間というより、できるだけ広さが感じられる劇場がいいなと考え、その点、三重文さんの小ホールは天井が高いし、広くていいなと思いました。演出としてがんばりたいなと思っているのは、広い森の中に3人がぽつんといるという空間のイメージをどう表現するか。今考えているのは、客席と舞台の位置を逆にして客席を森に見立ててはどうかなと思っています。登場人物の関係性とか来歴といったことよりも、なぜそこにその人がいるのかということにお客さんの意識が向くような演出に持っていけたらと思っていて、今回はそれに取り組みたいと思っています。

松浦 遅筆だと巷で言われているはせさんは、今何行ぐらい書かれているのですか?(編集注:取材は9月上旬に行われた)

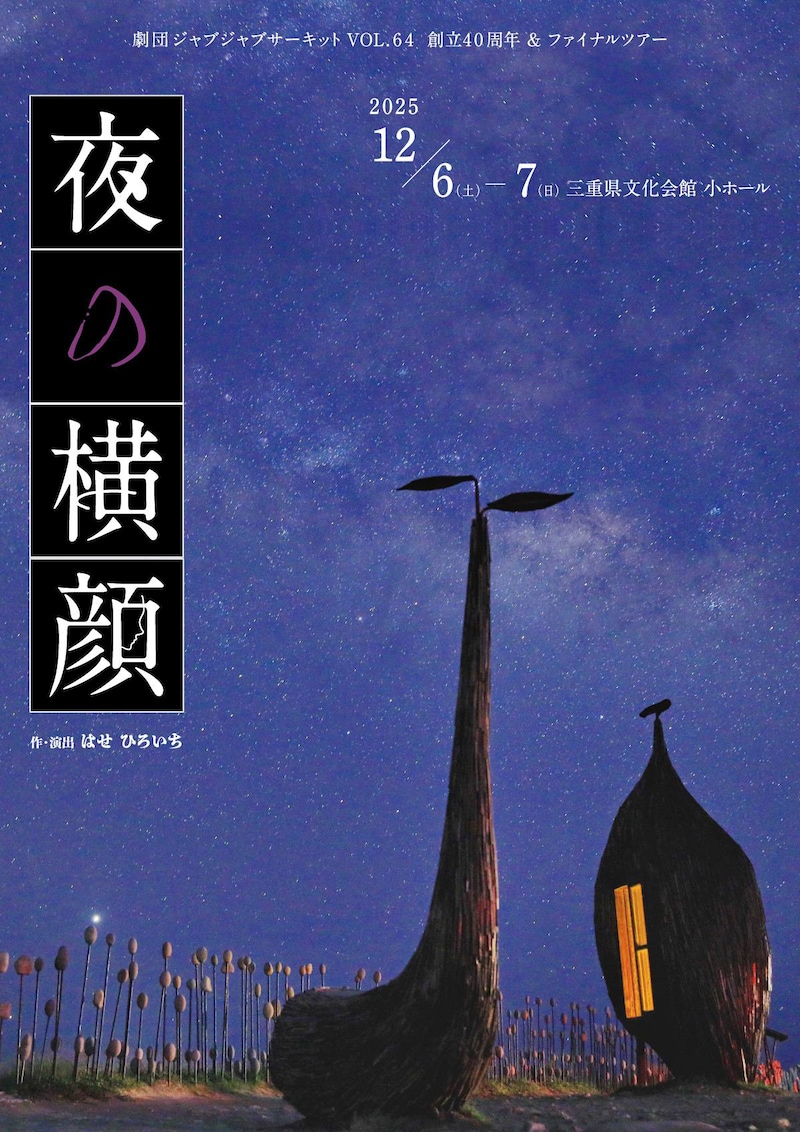

はせ あははは! 今、全体の4分の1ぐらいですかね。いつもより早いほうだと思うんですけど。今回は完全な新作書き下ろしで、前に松浦さんから「そろそろあらすじを出して」と言われたときに書いたのは、「とある孤島のようなところでの3日か3日半ぐらいを描いた芝居」という内容。「夜の横顔」というタイトルなので、ひょっとしたら遠い戦争の話とか、怪しい施設とかは絡んできそうな気はしています。12人が出演する脚本を書くのは久しぶりで、実は手をこまねいているんですけれども……というのも、昔の劇団員たちに「ツアー、最後だけれどやりたい人いる?」って声をかけたらけっこう集まってしまいまして(笑)、でもあまりお客さんに説明しすぎず、お客さんが自由に想像力を働かせて楽しんでくれるような作品にできたらと思っています。

はせ 12月に三重で幕を開け、来年1月に東京、2月に大阪で公演を行います。劇場のサイズがだんだんと小さくなっていくので、三重文さんでやる公演が一番開放的で抽象的な遊びもいろいろできると思います。ちなみに宣伝文句として、「ジャブジャブサーキット40年の集大成」みたいなことを書いたのですが、自分でも何が集大成なのかよくわからないし、劇作家としては過去の代表作だけじゃなく、「一番最近の芝居が一番好き」と言えるように作品を作りたい。今回も集大成と言いつつ、挑戦を続けたいです。

……余談になるかもしれないけれど、今は映画やアニメを観てもどれもめちゃくちゃ面白くて、演劇って何すりゃいいの?という感覚になるんです。若い人たちの反射神経、スピード、センスに全然追いついていけないというか、なんかみんなすごいなと思ってしまうんですよね。もちろん演劇で生の人がやることや、その人たちが今何を考えているかを大事に作っていきたいと思うのだけれど、今回は“劇場に足を運んだお客さん”こそ楽しめるような作品にしたいと思いますし、自分自身に対しても「本当にもう、やり残したことはないの?」と問いかけながら遅い筆を走らせたいと思います。

劇作家、演出家、生活者として…これからの展望

松浦 最後に、僕からそれぞれにお伺いしたいことを質問していきたいと思います。ゆうめいは、池田さんの作家としてのお仕事も膨大にきているのではないかと思いますが、劇団の活動にちゃんと軸があるんだなと感じています。今後、ゆうめいはどうなっていこうと考えていらっしゃいますか?

池田 そうですね……このところ大きく生活で変わった部分があって、実はつい先日、3人目の子どもが生まれたんです。

一同 おお! おめでとうございます。

池田 ありがとうございます(笑)。で、妻のりょこ / 田中涼子もゆうめいのメンバーということもあり、演劇業界というより自営業界として、これから自分たちの作品を作ることでどうやって生活をしていくんだろうかということをよく考えています。家では子どもたちが保育園に行ったときや寝静まった後に書く仕事をして、それ以外の時間はずっと育児をする、というような生活が続いており、家事をしながら妻と「今度はどういう感じの演劇を作っていこうか」と話しています。以前は、そういう生活になったら家の中で煮詰まって、価値観が限定されていくんじゃないか、と思っていたのですけれども、周囲にも育児をしながら演劇を続けようとしている人がいて、各地で“演劇と育児をどう両立していこうか”ということを考えるネットワークも出来上がりつつあります。また演劇の中の人だけでなく、育児を介してほかの事業をやっている人の意見を聞くことも増えましたし、それによって書く作品の幅も広がりました。

ちなみに全然話が変わるかもしれないんですけど、僕のうちの車は黄色で、カラスのフンの被害がすごいんです。調べたところによると、黄色ってカラスが敵対視しやすい色らしくて、フンで攻撃してくるそうなんですね。そうしたら近所に同じく黄色の車を所有している税理士の人がいて、その人もカラスのフンの被害に困っているということで、黄色の車の仲間同士で交流が生まれて……。

松浦 あのすみません、これ、ゆうめいの今後の展望のお話でいいんですよね?(笑)

池田 ああ、すみません(笑)。言いたかったのは、自分たちは演劇をやっているけれども、生活がいろいろな人とのつながりによってできていることをより実感するようになり、今後は演劇以外の方々ともつながっていく活動をどんどんしていきたいなと思っている、ということでした。それから、はせさんがおっしゃったように、自分も映画やアニメの力をすごく強く感じていて、そういったものと闘いたいけれど、同時にそことは違う素晴らしさが演劇にはあるということをより発信していきたいし、そのためには“手を替え品を替え”じゃないですが、さまざまなところに手を伸ばして発信していきたいと思っています。なので、海外公演をしたいとか、何か権威のある大きな賞をとることを第一にするのではなく、幅広く、例えば演劇があまり盛んでないところにどんどん行ってみるとか、自分たちと周囲の生活のことも一緒に考えながら実践していきたいと思っています。

松浦 ありがとうございます。次に田辺さんにお聞きします。僕としては田辺さんは、演出家というより劇作家だと思っているのですが、ご本人の意識としてはどうなんでしょうか? 劇作と演出についてはどう考えているんでしょうか?

田辺 そうですね、今回のように演出だけというのは珍しいですがないことはなくて、またこの10年でやっと、書くときと演出するときの自分が切り分けできるようになってきました。最近は劇作家として声がかかることよりも、戯曲講座の講師や戯曲賞の審査員として声がかかることが多くなってきて、たぶん日本でも最も多くの戯曲を読む人になっているんじゃないかと思うんですが(笑)、人に教えたり人の戯曲をいろいろ読んでいると、自分が書くときに止まっちゃうんです。「あ、これあのときのあれだな」「これをやっちゃいけない、とあのとき言ったのに今自分がやろうとしてるぞ」とか、それで書くのが難しいということがあって。またお二人もおっしゃったように本当にNetflixでもAmazonプライムでも面白いドラマが多い中、2時間ぐらいの演劇で何が可能なのか、「新しい物語がない」と言われて久しいし、今までの物語をアレンジすることの新しさもすでにいろいろやられている中で、何を書いたらいいかということは今考えているところで……だから本当に「僕が相談に乗ってほしい!」みたいなところはあるんですけど。

一同 あははは!

田辺 なので、仕事で書くもの以外、下鴨車窓の新作のペースは落ちてはいるのですが、実は来年3月に久しぶりの新作を予定しています。松浦さんがおっしゃってくださった通り、アイデンティティとしては劇作家にある、そうありたい!と信じているので、がんばります。

松浦 勝手な願望で申し訳ないですが、ぜひ「旅行者」のような世界標準の作品を、期待しています。最後にはせさんに「ファイナルツアー」のあとの、はせさんやジャブジャブの展望を教えていただきたいです。

はせ 「ファイナルツアー」とした一番の現実的な問題は、30年以上借り続けている岐阜のアトリエというか倉庫がありまして、でももうすごい量のパネル、小道具、衣裳で山のようになっているんですね。そこをみんなの体力が残っているうちに片付けて、倉庫を返そうという話も出たんですが、やっぱりアトリエあっての集団であり活動であるという部分もあり、作る場所の問題は大きかったんです。それで、作る場所をなんとかキープしながら、ハイリスクハイリターンではなく、本当に納得できるものをきちんと作っていこうという考えになってきました。

それと、僕も田辺さんほどではないけれど戯曲セミナーで毎年50・60作品を見たり読んだり講評したりするんですが、そうやっているとなんて言うか、本当に書きたいものが生まれてから書かれた作品がすごくいいなと感じて。劇団員が待ってるからとか、公演が決まってるからとか、そういう逆算ではなくて思いが生まれたときにポッと書いたセリフの潔さ、美しさみたいなものに最近自分が満たされていないなという感じがありました。やっぱり納得して書いたものを納得した形で出していけるような、いい循環にしたいなと思っています。だから演劇をやめるってことにはならないと思いますけど、池田さんがさっき言われたように、そんなに予算を使わなくてもいいからなんとか生活と、このエリアの中でうまくやっていけたらいいなと思ってます。

──最後に何か皆さんの間でお聞きになりたいことがあればぜひ。

池田 僕、いいですか。最近僕も、他の人が書いた戯曲に意見を求められたり、今度初めて高校演劇の審査員をやらせてもらったりするのですが、今お二人のお話を伺っていて、確かに人の作品にたくさん触れることで自分にも変化がありそうだと思いました。例えば自分で台本を書いているときに「『これはやらないほうがいい』と人には意見したけれど、劇作家としてはこれをやりたいな」と思ったらお二人はどうされますか?

田辺 (うなずきながら)書くときには、周囲に構っていられなくなる自分がまだいるので、いろいろ人の意見が気になったとしても書きますね。そういう意味では、自分が書きたいものに関しては僕はあまり、ブレがないかもしれません。

はせ 田辺さんもそうかなと思いますが、戯曲講座とか講師って何年か続けていくと、自分の中にある方法論というか、「自分はここを信じているよ」ということが言えないと、相手に対して何も伝わらないなということがわかってきたんです。たとえば僕と別役実さんは決定的にここが違うということを知ったり、自分の劇作自体を見直したりすることも必要で、そういう目線は、講師や指導をしていなかったら絶対に生まれてなかったなと思います。と考えると、“教えることは教えられることなり”って、まさにそうだなと最近本当によく思います。ごめんなさいね、偉そうに。

池田 いいえ! 自分にとって今まさに聞きたい話が伺えました!

──松浦さん、三重県文化会館のラインナップを楽しみにされている方、初めて三重文に行ってみようかなと思われている方にメッセージをお願いします。

松浦 今お話を伺って、改めて皆さんが、作品以外にも三重との因縁があると言いますか(笑)、振り返れるだけの重い時間があるんだなと感じました。作品とは直接関係ないかもしれませんが、例えば「ゆうめいの池田さんはここでこういう時間を過ごしたんだな」とか、「はせさんは十数年前に高校生の子も交えて市民劇を作っていたな」「あの戯曲講座をやっていた田辺さんはこういう演出をするんだな」とか、観客の皆さんにも少しそのことを感じていただけたら、観劇をより楽しんでいただけるのではないかと思っています。

プロフィール

はせひろいち

1960年、岐阜県生まれ。劇作家、演出家、劇団ジャブジャブサーキット代表。岐阜大学卒業後、新聞社勤務を経て1985年に劇団ジャブジャブサーキットを旗揚げ。書き下ろし戯曲は120本を越す。第2回松原・若尾記念演劇賞、日本劇作家協会新人戯曲賞優秀賞、岐阜市芸術文化奨励賞、名古屋市芸術奨励賞、岐阜県芸術文化奨励賞など受賞歴多数。

演劇 | 劇団ジャブジャブサーキット公式webサイト | 岐阜県

劇団ジャブジャブサーキット (@jjcoffice1010) | X

田辺剛(タナベツヨシ)

1975年、福岡県生まれ。劇作家、演出家。京都大学在学中に演劇を始め、2004年から下鴨車窓を中心に活動。第11回劇作家協会新人戯曲賞、第14回OMS戯曲賞佳作を受賞。2006年に文化庁新進芸術家海外留学制度で韓国ソウル特別市に1年間滞在した。

池田亮(イケダリョウ)

1992年、埼玉県生まれ。ゆうめい代表・劇作家・演出家・脚本家・造形作家。2015年にゆうめいを結成。2024年に第68回岸田國士戯曲賞、2025年に第32回読売演劇大賞 優秀演出家賞を受賞。テレビドラマやアニメの脚本も手がけるほか、造形作家としても活動している。

池田 亮 _ Ryo Ikeda (@yyyry_ikeda) | X

ゆうめい (@y__u__m__e__i) | Instagram

松浦茂之(マツウラシゲユキ)

三重県文化会館 副館長兼事業課長、EPAD理事。金融機関などの民間勤務を経て2000年より三重県文化振興事業団に勤務。2019年より現職。トリプル3演劇ワリカンネットワーク、ミエ・演劇ラボ、Mゲキセレクション、MPAD、“介護を楽しむ”“明るく老いる”アートプロジェクト、なりかわり標本会議など画期的なプロジェクトを多数プロデュース。