言葉も演出の一部

──これまで杉原さんは、歌舞伎をベースとする木ノ下歌舞伎の作品群をはじめ、英文学者・桒山智成氏とタッグを組んで新訳を編んだ「ハムレット」と「夏の夜の夢」、河合祥一郎氏の既存の翻訳を河合氏とアップデートして臨んだ「オイディプスREXXX」など、言葉にこだわり抜いて作品を立ち上げてきました。杉原作品は毎回とてもセリフが聞き取りやすいと思うのですが、そのポイントは翻訳にあるのでしょうか、演出にあるのでしょうか。

杉原 うーん、両方ですが、でもまず言葉がよくないといくら俳優や演出ががんばっても成立しないところはありますね。言葉は演出の一部だなって思いますし、演出するうえでは、舞台上でしゃべる言葉には無駄があってはいけないと思ってて。しゃべるならそれなりの意味が必要だし、しゃべらなくていいならしゃべらないほうがいい。古典だけでなくKUNIO「TATAMI」(2015年、作:柴幸男)や「ルーツ」(2016年、作:松井周)などの書き下ろし新作をやったときもそう感じました。演出家も言葉から一緒に作っていったほうが、絶対にいい上演になるということがわかってきたんです。だからベースラインとしてこれからも、上演のためのいい言葉を一緒に作ってくれる人と作業していきたいと思っています。

──また新訳が必要とされるのは、言葉にある程度賞味期限があるということだと思いますが、それはどのくらいだと感じますか?

杉原 古くてもいい言葉だなと、読んで思うものはあります。でも発すると身体感覚とか時間感覚がやっぱり変わっていて……僕の場合、例えば3年前の台本でも読み返して「古っ!」って思うことがあります。ただそれはそのとき流行っている言葉をリズム感であえて入れているからかもしれないです。

小澤 そうですね、どのくらい同時代の言葉を入れるかにもよると思います。「グリークス」に関しては元が古典だし、シンプルな英語で賞味期限があるような言葉は入ってないので、この戯曲はだいぶ長くいけるはずです。

“無理だな”を超えると可動域が広がる

──近年、ギリシャ悲劇を手がける演出家はそう多くありませんが、昨年に続き、杉原さんはギリシャ劇の世界観と向き合います。

杉原 ギリシャ劇は、やっぱり演劇の原点だと思うんですよね。演劇でも普段の生活でも、過去にあったもの、歴史の上に僕らは生きていて、それを無視したり蔑ろにするのはよくないと思うんです。なんで今こうなっているのか、なぜこういう演劇があるのか、なぜ今こういう社会なのか、なぜ今社会はこういうふうに動いているのか……そういうことを知ったうえで新しい表現を生み出すのでないと、僕はなんだか気持ちが悪い。だから演出家をやっていく中で演劇の原点であるギリシャ悲劇はいつか絶対にやりたかったし、自分にある程度演出的な筋力がついたときにきちんと向き合いたいと思ってきたので、2年続けてできていることはとてもうれしいです。ギリシャ劇という原点にしっかりと触れて、またこの先、新しい演劇を作っていきたいなと。演出家を生業にしていくうえでの使命と言うか。そう思っていますね。

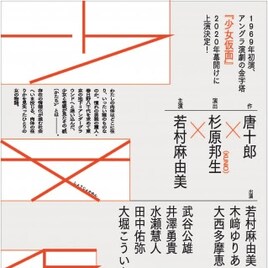

──シェイクスピアに歌舞伎、2020年には唐十郎の「少女仮面」を手がけられるなど、大作が続きます。杉原さんのそのパワーはどこから生まれてくるのでしょうか? やればやるほど生まれてくるのですか?

杉原 そうですね。今回は無理かもなって思うこともいっぱいあるんですけど(笑)、それを超えたときに明らかに自分の可動域が広がる。「ああ、届かないかも」と思って無茶して手を伸ばしたらちょっと関節が外れて、それで動かせるものが増えたり(笑)。だから新しいことや挑戦できることはできるだけやりたいと思うし、それをしなくなったら演出家として終わっちゃうなと思っていて。そういうものを自分から探せなくなったり、「ああ、これならできるな」と予想できるものしか依頼がこなくなったらアーティストとしての成長が止まっちゃう気がするんです。最近は自分がやったことがない類の作品、やったことがない作家、やったことがないジャンルに挑戦するということが続いています。でも、そのどれもが自分の中でもいつかやりたいと思っていた仕事だったりして……ありがたいことに、その繰り返しです。だから今は、挑戦し続けられるんだと思います。

アガメムノン役

杉原さんは戯曲に描かれている心理や感情をわかりやすく丁寧に伝えてくれるので、非常に健康的な稽古場だと思います。杉原さんの音の使い方やコロスの動かし方、フォーメーションなども興味深く、やはり「今の若い人の感覚なのだなあ」と感心しています。私が直接言われた言葉ではないのですが、「セリフに書かれていることへのイマジネーションが小さすぎる。もっともっと大きく、そして深く持て!」という杉原さんの言葉が強く残っています。ギリシャ悲劇ですから、我々の日常とはかけ離れた世界で、自分の持っているイマジネーションをフルに活用し、役の悲しみや怒りや憎しみや喜びをより大きく、より深く表現しなければ作品のスケールも小さくなってしまい、観客を引き込めないと感じました。

そして圧倒的に数の多い言葉の、どの部分を立てて、観客に退屈させずに伝えていくかが勝負なので、ある時は、唄うように言葉を発したりと、非常に細かく計算しながら、いろいろな音を使い分けなければならないと思っています。喉になるべく負担のかからない発声をしながらも、時には狂気しなければならないので、そこが一番難しいですね。

実は今年役者生活35周年なので、自分へのチャレンジという気持ちでこの仕事を受けました。10時間という上演時間は、当然初めての体験で、すべてが不安であるというのが正直なところです。セリフは全部覚えられるのだろうか? 喉は最後まで持つのだろうか? そして体力は楽日まで持つのか? しかし、考えているだけでは始まらない。出演者・スタッフ一丸となり、全員野球の感覚で熱い魂を1つにして、観客を圧倒できる作品を作り上げたいと思っています。

クリュタイムネストラ役

杉原さんは、なんというか、明るくて軽快な印象です。「この先生のクラスになってラッキー!」みたいな生徒の気持ちに近いかも。初めましての役者、すでに信頼関係ができている役者、それぞれとの距離の取り方がうまいなと思います。各々に対してわかりやすい的確な言葉をかけてくださっています。初めて立ち稽古をやったときに、自分の中では面白く(ふざけて)やってしまった感があったので、反省していたのですが、杉原さんから「もっとやっちゃって大丈夫です!」と言っていただけて、想像の幅が広がりました。

セリフについては、独白と会話は分けて考えています。何しろ登場人物が多い! 神様だったり人だったり、ややこしい名前がたくさんなので、完璧に理解して、セリフを言えたらなと。人物相関とキャラを理解したうえでセリフを言うことができれば、ギリシャ悲劇の言葉の発し方もわかってくるように思います。

10時間出続けるわけではないとはいえ、控えているときも集中が切れないようにするにはどうしたらいいか、想像できないでいます。感覚を掴みたいので、通し稽古が待ち遠しいです。未知の体験にワクワクしているし、どれだけ疲れるのだろう……若い人の元気に嫉妬しそうですね。