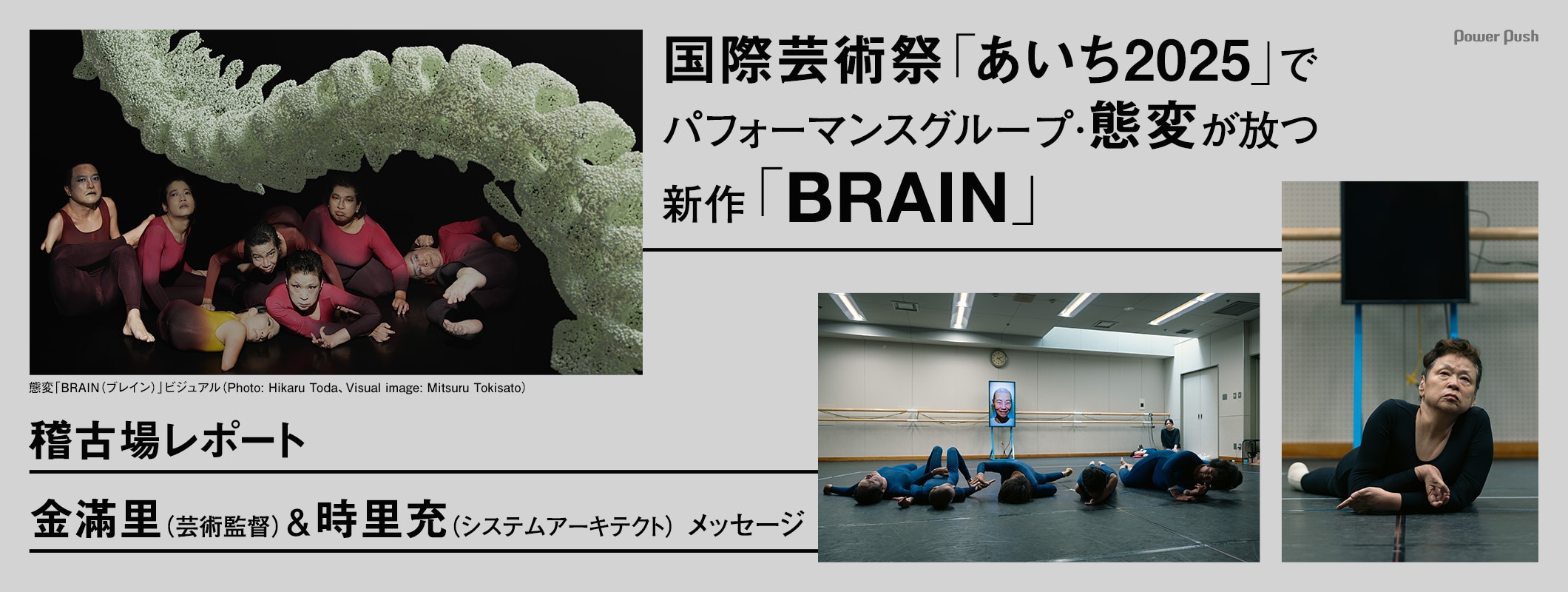

ここでは、作・演出を手がける態変の芸術監督・金滿里と、本作のシステムアーキテクトに名を連ねるアーティストの時里充によるメッセージを紹介。新作「BRAIN」や今回のコラボレーションについての思いを聞いた。

金滿里

──今回のテーマとして“脳”を取り上げることにしたのはなぜですか?

混迷する現代社会にとって、人間価値を図るのに益々重要度が上がるのが脳である。

態変の非効率な身体の偏りの動きは、脳の価値とは真逆なあり方を示す恰好な実存だといえる。

敢えて、態変が最先端の、既に包囲されている、脳への傾斜の近未来的偶像を取り上げることによって、来たるべき人間にとっての選択を流されず能動的足らんとする人間存在へのエールとして描きたい。

──今作のコラボレーターである時里充さんとのお話の中で、印象的だったことがあれば教えてください。

言語へのコンプレックスがAIアートへ向かわせた、というようなことを言われたのが一つ。

二つには、AIは身体を持たないと言われたこと。

──態変は今年創立42年目を迎えました。長いカンパニーの歴史の中で、現在の態変というカンパニーの魅力は、どんなところにあると感じますか?

長くても、新鮮で常に産まれたてなような、驚きを持った新発見があるところ。

──観客が作品を観るきっかけやヒントになるようなキーワードを教えてください。

好きに、楽に、観てください。

時里充

──今回、態変とのコラボレートすることになったのはどのような思いからですか?

態変というグループの存在は、数年前から知っていました。いつか生で作品を観たいと思っていましたが、実はまだ観ていませんでした。昨年の夏前あたり、中村茜さんから「金さんと話してみない?」と声をかけてもらい、緊張しながら金さんとオンラインミーティングをしたのが今回のコラボレーションの始まりです。その時から毎月のように金さんと対話を重ね、AIやテクノロジー、また金さんの今までの活動や思想など多岐にわたる話を繰り返しながら、この作品に参加することになりました。

稽古場に時々通い、強い刺激を受けながら、どうしたらいいのかと日々考えすぎています。

──金滿里さんとのお話の中で、印象的だったことがあれば教えてください。

印象的な話は多々あるのですがやっぱり「態変は42年間、頭を否定して、体が一番、体は頭より偉いんや!」という言葉です。これは何度も耳にしてきましたし、その姿勢をもって今回の作品が「BRAIN(ブレイン)」であることが、とても象徴的だと感じます。

それ以外にも、毎回お話しするたびに僕は強い衝撃を受け、自分の考え方やものの見方が変わっていくような感覚がありました。

あと態変ポリシーも好きです!

──本作で、時里さんは態変とどのようなコラボレーションをされますか?

具体的にといわれると悩みますが、やっぱり僕は金さんとの対話や態変の稽古を見ていて、自分でどうコラボレーションしていくかという所は常に悩んでいますが、僕のやっていること、今までやってきたことは、コンピューターやテクノロジーなどを使ってどうにかするかなので、やはりそれらを使って迎え撃つべく制作中です。また、私の身体も、何かしらで関わることもできるのではないかとも思っています。

──観客が作品を観るきっかけやヒントになるようなキーワードを教えてください。

やはり注目すべきところは、42年間「頭を否定」し続けてきた態変が、AIやテクノロジーについて考えながら、脳について今一度考えて作品を制作するという所だと思います。もちろん彼らの身体が素晴らしいのでぜひ観てほしいですが、現在のAIやテクノロジーの発展の中で態変の身体がどのように反応しているかというところも注目ポイントだと思います。

私自身、自分の作品を作るうえでの考え方などもひっくり返されたりしているので、この記事を読んでいる皆さんも態変を観て、いろいろな意味でひっくり返されるとよいと思います。

プロフィール

態変(タイヘン)

1983年に金滿里によって大阪を拠点に創設されたパフォーマンスグループ。身体障がい者にしか演じられない身体表現を追求している。

金滿里(キムマンリ)

作・演出家、舞踊家。韓国の舞踊・伽耶琴・唄の古典芸術家であった金紅珠(キム・ホンジュ)の娘。1983年、大阪にてメンバーが全員身体障がい者である態変を旗揚げし、芸術監督を務める。著書に「生きることのはじまり」。

時里充(トキサトミツル)

1990年、兵庫県生まれ。アーティスト。2010年、岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー [IAMAS]、2012年多摩美術大学卒業。画面やカメラに関する実験と観察を行ない、認知や軽量化といったデジタル性に関する作品を制作発表。小林椋とのユニット・正直などでライヴ活動を行なっている。