作家が涙したワークインプログレス試演会

──3月のワークインプログレス試演会で披露された澄井さん演出版では、2場から成る「とりで」の第1場のみが上演され、俳優がト書きを読み上げる場面から公演がスタートしました。メインとなるアクティングエリアの三方向を客席が囲み、俳優たちが客席の周りやアクティングエリアをゆっくりと歩いたり、2人の俳優が重ねてセリフを発したりする様子が印象に残っています。一方、羽鳥さん演出版では、配役を決めず、俳優がその都度自分が演じる役を選ぶ形で公演が進んでいきました。こちらは囲み舞台ではなく、アクティングエリアの前方にイスが置かれ、俳優たちは客席に背を向ける形でイスに腰掛けて、会話を繰り広げていました。試演会を経て新たに発見したこと、また、本公演でも踏襲したいと考えている演出や変更する予定の箇所など、現時点で演出プランが思い浮かんでいれば教えてください。

澄井 ワークインプログレス試演会で上演する前は、「とりで」のテキストや内容に関心がいっていたんですけど、一度上演してみるとタイトルに目がいくようになって、「とりで」というタイトルがすごく良いなと感じるようになったんです。“とりで”という言葉自体が強いニュアンスを持っている気がするのですが、私たちが上演するのは“ひらがな”の「とりで」。なので、もっとレイヤーを増やして、いろいろなことに自由に挑戦してみても良いのかもしれないと思いました。

羽鳥 澄井さんが考える、「とりで」が持つ“ひらがな性”はどのようなものなんですか?

澄井 “ひらがな”の「とりで」だと、もろくて余白があるイメージ。漢字の“砦”だと、固さがあって余白を埋めないといけない感じがする。

羽鳥 なるほど。

澄井 振り返ってみると、ワークインプログレス試演会は下茹でのようなものだったと思います。俳優さんが、「とりで」に書かれている言葉と折り合いをつける過程、距離感、“時間”を測るための上演になったんじゃないかと。ワークインプログレス試演会では、ゆっくり戯曲を読むことをやったのですが、俳優さんの戯曲に対する理解度が高まったので、本公演ではもっとギアを上げられそうだなと思います。あと、本公演では第2場も上演することにしました。俳優さんが2人同時にテキストを読む形式は変えないつもりなのですが、“聞こえる音”と“聞こえなかったかもしれない音”が2人の声の間に存在しているのではないかと思うので、その部分をさらに掘り下げていきたいです。

羽鳥 ワークインプログレス試演会に向けた集中稽古は10日間ほどだったので、こちらの座組ではまず私のほうから出演者に大まかな方針を共有し、とにかく出演者が楽しめるようにすることを意識しました。細かく振り付けられることに慣れている人もいれば、すべてのシーンを自分で創作することに慣れている人もいる。異なるルーツを持つ出演者たちがお互いを理解し信頼して、演出家である私がいなくても、俳優たち自らが判断できるように稽古を進めていきました。ワークインプログレス試演会のあとに行われた夏のクリエーションでは、再度戯曲を精読し、テキストに書かれている1つひとつの言葉から、先入観を外す作業をして。そこで改めて、「とりで」はユーモアにあふれた戯曲だという発見がありました。村社さんがわざと仕込んだとしか思えないぐらい、立て続けに言葉が重なる“天丼”が起きていたりして、俳優たちと笑い転げながら戯曲を読み進めていったのを覚えています。

澄井 村社さん、ワークインプログレス試演会のあと感動して泣いてましたよ。

羽鳥 ははは。俳優たちは「村社さん、本公演を観たらまた泣いちゃうんじゃない?」と話していました(笑)。

上演後にもう一度読みたくなる戯曲「とりで」

──中山さんは試演会の映像をご覧になって、「とりで」という作品にどのような印象を抱きましたか?

中山 「とりで」はすごく静かな作品ですよね。澄井さん演出版、羽鳥さん演出版のいずれも動きが少なく、幽体離脱してふわふわと宙を浮きながら、自分自身もそこにいる部屋を眺めているような感覚になりました。不思議な浮遊感というんでしょうか。この浮遊感が、光に照射された白い円盤とうまくマッチすると良いなと思っています。

澄井 どこまで実現できるかわからないのですが、光と同様に、音についてもこだわって作品を作ることができたらうれしいなと考えています。

中山 そうですね。建築空間を作るうえで、音は重要な要素の1つだと思います。「モネ-光の中に」のときも、床にカーペットを敷いて足音を消したり、吸音性の高い材質のものを使って空間を構成しました。室内の反響と、モネが絵を描いていた屋外の音環境はまったく違いますよね。それで、実際は美術館にいるんだけれども、脳の奥底が無意識下で屋外にいると錯覚するような音環境に近付けたいと考えたのです。

舞台も美術館と同じで、ステージ上を歩くとポコポコッという音が響くと思うんですけど、この音が聞こえると「今、劇場で演技が行われている」と脳が認知してしまう。それを軽減させるために、たとえば靴を脱いで演技するのはどうかとか、舞台面にカーペットを敷いてみたり、いろいろな方法が考えられると思います。でも、過剰にやりすぎると逆に「なぜ?」というノイズが生じてしまうので、どこまで環境を整えるべきなのか、よく議論する必要がありますね。幸い、小ホールの壁には吸音材が入っていて、残響時間が短めにチューニングされているので、無駄な装置を増やすことはしなくて良さそうです。

澄井 なるほど、吸音……中山さんの音に対する考え方を聞いてとても勉強になりました。

中山 吸音ってすごく大事なんですよ。たとえば「このレストランは別に内装が好みでも料理が最高でもないけれど、なんだか居心地が良いな」と感じる場面があったとしたら、内装に吸音する素材がちゃんと使われている確率が高いです。

澄井 確かに、家具や服を選ぶとき、“自分が吸ってほしい音を吸ってくれるもの”を無意識に選んでいる可能性がありますよね。

中山 あると思います。革ジャンの人は硬質な感じがして、ニットの人は優しい感じがする、みたいな印象も、視覚だけでなく、自分の声が反射してくるのか吸収されるのか、ということも関係があるのではないかと。建築って割とそういう無意識の領域にまつわる仕事かなと思います。

澄井 面白いですね!

──興味深いお話は尽きません。最後に演出家のお二人から、本公演で目指したいもの、取り組みたいことをお聞かせいただけますか?

澄井 ワークインプログレス試演会を経て一区切りついたので、本公演の段階ではもう“困り終えて”、みんなで一緒に落とし穴に落ちてみて、落ちた穴から空を見上げるような体験ができたら面白いんじゃないかなと思っています。

羽鳥 ワークインプログレス試演会と本公演では、体験の質がかなり違うものになりそうだなと。「とりで」自体がくり返し読むことを求めてくる戯曲であり、そういった特質を引き受けた上演になるはずです。なので、個人的には公演を何度もくり返し観てほしいと強く思います。そして戯曲を読まずに来ても、上演後に戯曲を読みたくなるだろうし、戯曲を読んでから来ても、上演後にもう一度戯曲を読みたくなるはず。残念ながら一度しか来られない方は、再演やツアーを熱望するお便りを各所にお送りいただければと思います(笑)。

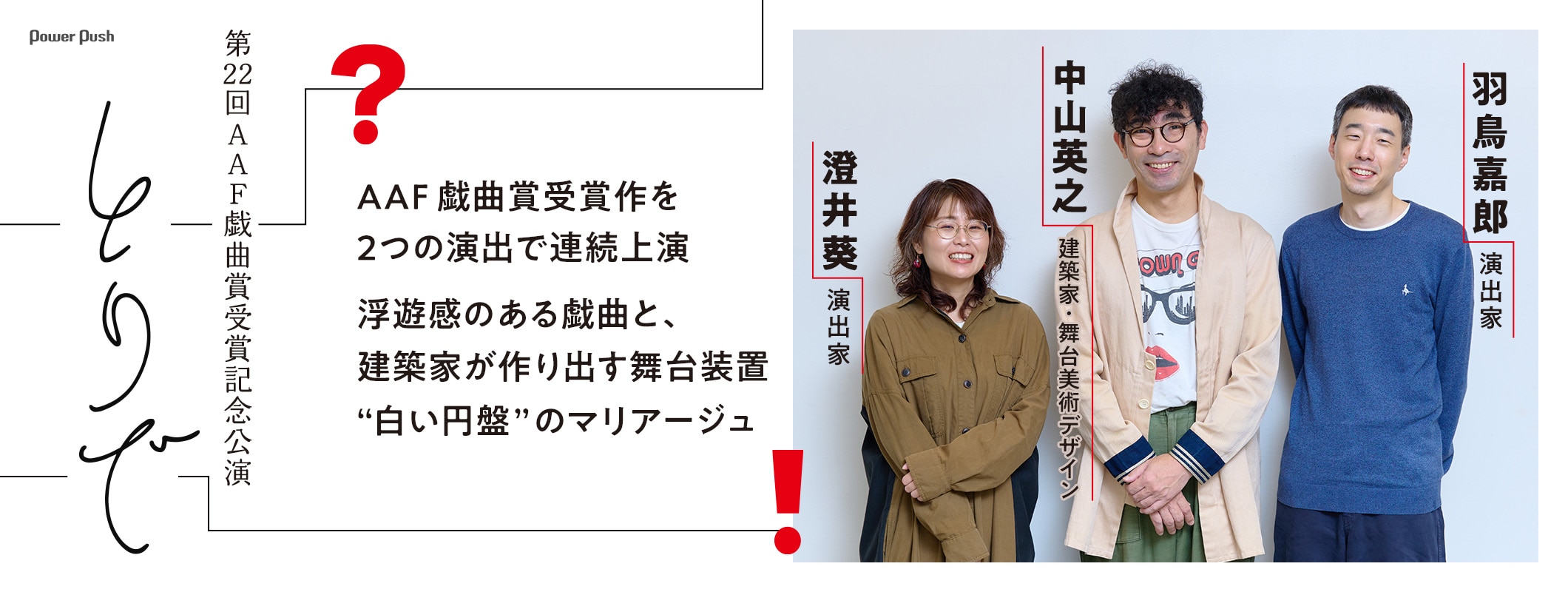

村社祐太朗・澄井葵・羽鳥嘉郎・愛知県芸術劇場の仲村悠希プロデューサーが語る、第22回AAF戯曲賞受賞作「とりで」ワークインプログレス試演会の特集はこちら

「言葉と個と場と」テーマを一新した第23回AAF戯曲賞

AAF戯曲賞では、第1回から第14回まで「貴方の戯曲(ホン)が舞台(ゲキ)になる」、第15回から第22回まで「戯曲とは何か?」をテーマに戯曲の募集が行われてきた。現在、応募受付中の第23回では、テーマを「言葉と個と場と」に一新。また、これまでは主に劇作家や演出家が審査員を務めてきたが、第23回からはさまざまな立場で舞台芸術に携わる関係者が審査員で参加する。

一次審査の審査員は、中日新聞記者の小原健太、特定非営利活動法人アートネットワーク・ジャパン / たちかわ創造舎事業マネージャーの河合千佳、オレンヂスタ主宰 / 舞台制作者 / プロデューサーの佐和ぐりこ、第22回の受賞者である新聞家主宰の村社、愛知県芸術劇場シニアプロデューサーの仲村悠希。二次・最終審査では、プロデューサー / 舞台芸術制作者 / 犀の角代表の荒井洋文、akakilike主宰でまつもと市民芸術館舞踊部門芸術監督の倉田翠、オイスターズの平塚直隆、シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)理事長の廣川麻子、トリコ・A / サファリ・P主宰で、メニコン シアターAoi芸術監督の山口茜が審査員を務める。

大賞受賞者には賞金50万円、特別賞受賞者には賞金10万円が贈与され、大賞受賞作品は2027年度以降に戯曲賞受賞記念公演として上演される予定だ。募集期間は12月10日まで。

プロフィール

澄井葵(スミイアオイ)

岐阜県生まれ。演出家。自身のユニット・,5(てんご)を東京で旗揚げした。2011年に地元へ戻り、愛知県名古屋市を中心に活動している。近年の演出作に、,5(てんご)公演「黒門児童遊園」「ジとジ」などがある。

羽鳥嘉郎(ハトリヨシロウ)

1989年、ベルギー・ブリュッセル生まれ。演出家。けのび代表。サハのメンバー。ワークショップ「自治」シリーズや、石をおかずにご飯を食べる「おかず石」などを各地で展開している。編著に「集まると使える—80年代 運動の中の演劇と演劇の中の運動」(ころから、2018年)がある。女子美術大学非常勤講師、立教大学兼任講師、舞台芸術祭「秋の隕石2025東京」ドラマトゥルグ。

羽鳥嘉郎 Yoshiro Hatori (@hatoriyo) | X

中山英之(ナカヤマヒデユキ)

1972年、福岡県生まれ。1998年、東京藝術大学建築学科卒業。2000年、同大学院修士課程修了。伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、2007年に中山英之建築設計事務所を設立した。2014年から東京藝術大学で准教授を務め、2024年に同大学の教授に就任。主な作品に「2004」「O邸」「Y邸」「石の島の石」「弦と弧」「mitosaya薬草園蒸留所」「Printmaking Studio / Frans Masereel Centrum」(LISTと協働)「文化村ル・シネマ渋谷宮下ロビー」など。これまでに、SD Review 2004 鹿島賞(2004年)、第23回吉岡賞(2007年)、Red Dot Design Award(2014年)、日本建築家協会新人賞(2023年)などを受賞している。