心強い4人のキャスト

──今回の上演ではインドネシアの伝統的な影絵芝居“ワヤン・クリ”も使用されます。なぜ影絵を使おうと思われたのでしょう?

章ごとに違った演出にしようと思っているのですが、とあるシーンについてはファーストインスピレーションで影絵を使いたいなと思って。そのチャプターの登場人物が話しかけている相手が“誰か”というあいまいな存在なので、影が印象的なシーンにしたかったんです。

──出演者のナナンさんは、ダラン(影絵人形遣い兼語り手)をされているとか。

そうなんです。もともと“ワヤンカンチル”という動物の影絵人形を使った影絵芝居をナナンのおじいさんがやっていたそうで。ナナンはそれを受け継いで、大阪を拠点に自分の創作影絵を上演する活動をしています。今回はセノグラフィーチームも多国籍なので、キャストにも日本的な発声ではない人がいるといいよね、という話になって彼を紹介してもらいました。

──ナナンさんのほかには、劇団子供鉅人の益山寛司さん、情熱のフラミンゴのMIKI the FLOPPYさん、てんぷくプロの入馬券さんが出演されます。一見するとバラバラな個性が集まったようにも思えますが、キャスティングにあたって意識されたことはありますか?

最初に戯曲を読んだときから、日本人観光客の役にはMIKI the FLOPPYさんがぴったりだなと思っていたんです。彼女はダンサーでもあって、身体の動きをバリエーションとして持っているのも知っていたので。MIKIさんと組ませるなら子供鉅人のリリー(益山)がいいなと思ってお願いしました。せっかくなら愛知在住の役者さんにも出てもらいたかったので、名古屋で公演や稽古場を見せてもらい、その中で、入馬券さんは肩の力が抜けている感じがいいなと思ってお声がけして。この4人がいればいろいろな演出のパターンが考えられると思いますし、心強い4人ですね。

自分を信用していい感覚と、疑わないといけない感覚

──スタッフの中には、音楽ドラマトゥルクとして作曲家・樅山智子さんのお名前があります。クリエーションにはどのように関わられているのでしょうか?

私はいつも耳で作品を作るんですね。感覚的な言い方になりますが、視覚情報も耳で聴いてるところがあって、良い・悪いの判断を言葉でうまく伝えられなかったりもするんです。「今の、聴いた感じ良かったね」と伝えてしまうところを、樅山さんがきちんと言葉にしてくれる。稽古でいろいろ試しているとき、自分はほかのことも見ているので、樅山さんが音だけに注目してくれるのがすごく助かっています。

──舞台美術・照明・空間デザインを担うセノグラフィーチームのLiam Morgan(以下リアム)さん、Awattha Thanaphanit(以下ポッケゥ)さんは、今回コロナ禍の影響で来日・滞在制作がかないませんでした。チームの取りまとめ役である上田剛さんも含め、やりとりはリモートで行われているのでしょうか?

完全にリモートですね。3人ともタイのバンコクで知り合ったのですが、カナダ人のリアムは現在台湾にいて、タイ人のポッケゥはバンコクに、上田さんは日本にいます。リアムとポッケゥには、山田カイルさんに英語翻訳してもらった台本を渡していて、ビジュアル面をリアム、照明や舞台の配置、空間的な部分をポッケゥが担当し、それを上田くんがまとめて劇場や舞台監督とやりとりしている。今年の6・7月に5日間のワークインプログレスを行い、劇場に実際に集まって具体的なことを決めていったのですが、リアムとポッケゥはリモート参加だったこともあり、なかなか現場と連携が取れなかったんですね。それは私としてもかなりの反省点でした。今は、セノグラフィーチームの3人の間でイメージを固めてもらってから事前に共有するということを大事にしています。現地に入ってからの稽古は本番前の2週間になるので、そこでみっちり詰めていく予定です。

──5日間のワークインプログレスは有意義なものになりましたか?

そこで大枠を作れたのはとても大きかったです。4月にもオンラインでリハーサルをしましたが、リモートだと、どうしても映像作品として詰め始めちゃうんですよね。やっぱり現場で集まって話すことで一気に進む場合があって。これまでの経験から、自分を信用していい感覚と、疑わないといけない感覚がある。いつもなら現場で決定していたことも今回はすごく早めに準備しています。私の作品で1カ月前からこんなにいろいろ決まってることってないんじゃないかな(笑)。

誰かが何かを意図してコテコテに準備していることの尊さ

──名古屋のギャラリーでのイベントや商店街の方々との交流、ワークショップなど、これまで篠田さんは愛知県でリサーチを行われてきました、その経験は本作にどう生かされそうですか?

戯曲の読み込みの時点で、「遺跡ってなんだろう?」と思って、名古屋市にある志段味古墳群に行きました。住宅街に古墳がポツンと存在しているエリアで、その近くにはニュータウンがあったりして。そんなに大きな古墳ではないですが、堂々と展示してあった。何だかわからないけど、とにかく遺跡として立派に残されている感じは戯曲にリンクするものがありましたね。ほかにも地元の餅つき大会に参加したり、三河の花祭りをリサーチしたりもしました。そのときに見つけたキンブルっていうとにかく激安なリサイクルショップが気に入って(笑)。どこの誰が売ったのかわからないような物にも思念が宿っているような気がして、ダイレクトに面白かった。「朽ちた蔓延る」の小道具もキンブルで買ってくることがあるかもしれません(笑)。

──面白い発見ですね(笑)。今回のコロナ禍の影響は篠田さんが拠点とされているタイにも及んでいたかと思います。この数カ月、篠田さんは何を考え、どう過ごされてきましたか?

タイは出入国がまったくできなくなってしまうということで、私は3月に日本に帰ってきたんですが、やはり移動を制限される生活というのは気分が冴えなかったですね。今まではどこかに移動することで頭や、自分のモード、チャンネルを切り替えていたんだなって改めて思って。クリエーションにおいては、スイッチの切り替えがない中、同じ場所でコツコツ進めていくという作業を今まであまりやってこなかったので、実は勉強になっています。人と集まらないスタイルで演劇をやることも考えられると思うんですよ。でも今回の作品は、こういう状況下でも劇場に足を運んでくれる人とちゃんと向き合う機会だと思った。そういう観客とも作品を通して話ができるというのは、改めてすごいコミュニケーションだなと。1回1回のコミュニケーションをきちんと丁寧に観客に届くようにするという部分は私にとってもチャレンジングです。

──篠田さんにとっては、劇場での大掛かりな公演も久しぶりになりますね。

2018年に中国で「ZOO」を上演して以来ですね。そういえば、この間久しぶりに劇場に行ったら、開演のときに照明が消えただけで感動したんですよ。照明が消えるだけで感動してたら、今回いろいろとやるので、通し稽古でめちゃめちゃ泣いちゃうんじゃないかなと思う(笑)。今までは劇場に客席を設けなかったり、劇場を劇場じゃないような使い方で拡張するということをやってきたけど、今回は劇場を劇場として作る感覚が強いですね。やっぱり目の前で非日常が具現化されることって普段の生活にはないことだし、みんなで集まって1つのものを観るという儀式性もある。わざわざ誰かが何かを意図してコテコテに準備しているってだけで尊い気がして。劇場公演をすることは、お客さんと出会うことを含め、改めて舞台芸術を新鮮に感じられるチャンスなのかなと思っています。

- 篠田千明(シノダチハル)

- 1982年東京生まれ。演出家・作家・イベンター。2004年に多摩美術大学の同級生と快快を立ち上げ、中心メンバーとして演出・脚本・企画を手がける。2012年に快快を脱退後はタイ・バンコクを拠点としてソロ活動を続ける。近年は「四つの機劇」「非劇」と、劇の成り立ちそのものを問いながら作品を創作。近年の演出作には「ZOO」(原作:マヌエラ・インファンテ)、「イスラ!イスラ!イスラ!」(原作:神里雄大)などがある。また11月22・23日には山口・山口情報芸術センター[YCAM]と共同制作する新作パフォーマンス公演「5×5×5本足の椅子」をオンラインで実施予定。

次のページ »

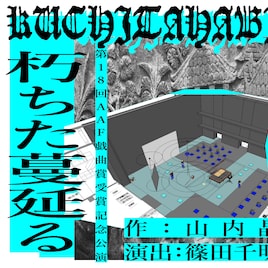

「朽ちた蔓延る」セノグラフィーチームからのメッセージ