折坂悠太の新作EP「Straße」(読み:シュトラーセ)がリリースされた。

「Straße」は2023年6月にドイツ・ベルリンでレコーディングされた作品。バンドメンバーのsenoo ricky(Dr)、宮田あずみ(Contrabass)、山内弘太(EG)とともに、現地在住のエンジニア・大城真によるレコーディング、ミックス、マスタリングのもと、一発録りで録音が行われた。新曲「トランポリン」「たこぶつ」「友達」のほか、活動10周年を記念してリリースされた、初の公式音源「あけぼの」の再録バージョン、現地エンジニアでスタジオオーナーのTobias Oberに捧げる形で披露された「さびしさ(For Tobi)」などが収録されている。

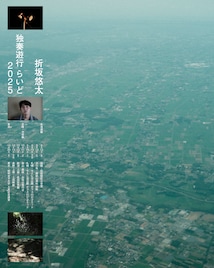

音楽ナタリーでは、本作のリリースに際してレビューを掲載。「Straße」の話を軸に、4月に行われたホールワンマン「のこされた者のワルツ」や最新曲「沖の方へ」についても交えながら、折坂悠太の現在を紐解いていく。また特集の最後には、「Straße」のレコーディングの様子を記録したフォトギャラリーも掲載しているので、ベルリンでの旅の空気を感じ取ってほしい。

文 / 石井佑来撮影(現地写真) / 塩田正幸

“過去の折坂悠太”と“今現在の折坂悠太”

「Straße」には1人の音楽家の道中があまりに生々しく刻まれている。本作は折坂悠太の最新EPでありながら、その制作時期は今年3月に発表された最新曲「沖の方へ」はおろか、昨年リリースされた「呪文」よりも前。なので「折坂悠太の道中が刻まれている」と言われても、当然と言えば当然だろう。しかし、ことはそう簡単なものではない。「Straße」は“過去の折坂悠太”と“今現在の折坂悠太”をつなぐ、重要な中継点のように思えてならないのだ。

「Straße」を“折坂悠太の過去と現在をつなぐ作品”だと言う以上、折坂悠太の過去を振り返る必要がある。ここで時計の針を戻してみよう。2014年11月、折坂がある1枚のCDをリリースした。彼にとって初のフィジカル作品となったミニアルバム「あけぼの」だ。ギターやピアニカ、ドラムの演奏、そして録音とミックスまでをも自ら行ったこの作品には、四畳半の匂い漂う密室感がある。その密室感は“自身が通っていたフリースクールでの宅録”という制作方法もさることながら、舞台の軸足を“部屋”に置いた独特な風景描写による影響も大きい。彼はこの作品で、自室の窓越しに世界を眼差し、時に聞き手を角部屋へと誘い込む。折坂悠太というアーティストの作品は、制作場所という意味でも、曲中における舞台という意味でも、世界の片隅にある“1つの部屋”から始まったのだ。

折坂の表現に大きな変化が現れたのは、2018年にリリースされたEP「ざわめき」だ。ここで彼は初めてバンド編成で作品を制作する。参加したのは、折坂悠太(合奏)でのライブにも出演していた寺田燿児、青野慧志郎、田中久仁彦、飯島はるかなど。それまでリリースされた「あけぼの」「たむけ」とは大きく異なる開放的で肉体的なサウンドを獲得した彼は、その音に呼応するかのように「朝はきぬ」という光に満ちたフレーズを歌い上げる。そして、その歌声もまた、それまでの朴訥とした声とは異なり、高らかで力みなぎるものだった。そこからの彼の活躍は、多くの読者が知るところだろう。「ざわめき」の約半年後にリリースされたアルバム「平成」は多数のリスナーに高く評価され、今でも名盤として語り継がれているし、その後も折坂は「心理」「呪文」とハイクオリティな作品を発表し続けている。民謡や浪曲、ジャズ、ブルース、シャンソン、ブラジル音楽、ニューソウル、マンボ……と、作品を出すごとに音楽性は拡張され、折坂悠太という存在の固有性はどんどん更新されていく。そのたび地図が書き換えられるような、視界が開けていくような、不思議な音楽体験を多くのリスナーに与え続けてくれた。

「Straße」が持つ余白や奥行き

そんな中発表された「Straße」は、ベルリンでのセッションを記録したドキュメント的な1枚である。レコーディングに参加したのはsenoo ricky(Dr)、宮田あずみ(Contrabass)、山内弘太(EG)と、近年のライブでもおなじみのバンドメンバー。ミニマムな編成で鳴らされた音は、その構成要素だけを取れば極めてシンプルだ。初めて音源化された「たこぶつ」「トランポリン」「友達」も、楽曲自体はフォーク的な要素が強く、まるで「あけぼの」の頃のような、どこか素朴な質感も携えている。しかし、そこにあの頃のような密室感はない。むしろここで鳴らされている音が持つのは、あまりにぜいたくな余白や奥行き。それは重奏編成で録音されたいくつもの楽曲群が持つ、多層的な音の絡み合いから生まれる豊かさとは、明らかに趣を異にしている。本作のレコーディング後に作られた「呪文」が、前作「心理」とは打って変わって穏やかな熱をたたえた作品になったのも、「Straße」を聴くと、より合点がいくだろう。

「Straße」が持つ余白や奥行きは、レコーディングやミックス、マスタリングを担当したエンジニア大城真、そしてバンドメンバーたちの演奏によるところも大きいはず。「あけぼの(2023)」リリース時のインタビューにて折坂は、大城の作る立体的な音像に惹かれていること、全体的なアレンジはバンドメンバーに任せている部分が大きいことを明かしている(「サウンド&レコーディング・マガジン」2023年9月号)。実際、「あけぼの(2023)」を聴くと、各楽器の音の鮮やかさやその空間的な広がりに驚かされる。演奏から録音まですべてを1人で行った10年前の「あけぼの」とは、確実に違う感触が宿されているのだ。

その空間的な広がりは、1曲目「たこぶつ」の冒頭から実感できる。右からアコースティックギターがそっと鳴らされ、数秒遅れて左からディレイのかかったギターが響く、その刹那の開放感たるや。きっとその瞬間、ベルリンでのレコーディングの大きな成果を、聴き手の誰もが感じ取るに違いない。しかし、そんなサウンドに乗せて歌われるのは「たこぶつ 梅水晶 飲み屋の煙」という所帯じみた言葉たちだ。そのうえ「また北綾瀬」なんて、あまりにローカルなフレーズさえもが差し込まれる。千葉県で暮らしてきた彼の、おそらく“間違えて常磐線北綾瀬行きに乗ってしまった”という、ごく個人的な体験から生まれたであろうこの歌詞が、遥か遠いベルリンの空気をまとったサウンドに乗せて紡がれる。その表現は、自室の窓から世界を眼差していたあの頃と、近い形をしていながら、まったく異なる手触りを持っている。それは、常に日本的なローカリティを根底に持ちつつ、さまざまな音楽を取り入れてきた折坂悠太の在り様そのものでもあるかもしれない。

集大成「のこされた者のワルツ」と“窓枠”

もう1つ、本作の特筆すべきところとして、すべて一発録りで制作されたという点が挙げられる。それが「Straße」という作品に、ライブさながらの生々しさを与えている。そもそも折坂悠太のパフォーマンスは、本当に一度として同じものがないのだ。それは、彼がこれまで行ってきたいくつものライブが証明してきた。ライブ中にカレーを作ったこともあれば、ステージが鯨に飲み込まれたこともある。ギター1本で歌にすべてを託したこともあれば、瑞々しいバンドサウンドを届けたこともある。そして、それらすべてが1つのライブとして結実したのが、今年4月に行われた「のこされた者のワルツ」だったのではないだろうか。過去最大の11人編成で行われたこの公演には、ストリングスを含む楽器隊のダイナミックなアンサンブルがあった。最小限の音に乗せて紡がれた歌があった。オーディエンスの想像力を刺激する詩の朗読があった。まるで走馬灯を見ているかのごとく、これまでの表現のエッセンスが次々とよみがえる2時間半。それは彼の活動の集大成であり、“今現在の折坂悠太”そのものでもあった。

3月にリリースされた「沖の方へ」は、「のこされた者のワルツ」に参加したストリングスカルテットをフィーチャーした楽曲だ。制作タイミング的には、この曲が折坂悠太の最新作で、これもまた“今の折坂悠太”と言って差し支えないはず。この曲で彼は、「私はここです」と現在地を宣言し、そのまま「沖の方へ 沖の方へ 船を出そう 沖の方へ」とリフレインする。船出を祝福するかのようにストリングスが華やかに鳴り、自身が奏でるマンドリンが、光を反射する水面のようなキラキラとした音を作り出す。そこには、窓越しに世界を眼差していた頃のような密室感は微塵もない。なにせ彼が「私はここです」と宣言するのは、かつて身を置いていた角部屋ではなく、さえぎるものすら何もない大海原の上なのだから。

……と、そんなことを書きつづりながらふと考える。「のこされた者のワルツ」の舞台に施されていた窓枠の装飾。あの窓が、部屋の内側と外の世界とをつなぐものなら、あの日彼が立っていたステージは、窓の外側だったのだろうか? それとも内側だったのだろうか? 本当のところは本人にしかわからないけれど、もしかしたら曲ごとに、あるいはサウンドやメロディが移り変わっていくごとに、その答えは変わっていたのかもしれない。時に窓の内側に、時に窓の外側に、まるで騙し絵のようにコロコロと見え方が変わっていくような、そんな不思議な感覚が、確かにあの日のライブには、いや折坂悠太の音楽にはあるはずだ。

「『Straße』には1人の音楽家の道中があまりに生々しく刻まれている」、そんな冒頭の言葉は一方で当たっていたとしても、一方では外れているのだろう。「Straße」に限らず、きっと彼の音楽はいつだって、どこかへ向かう道の途中にいるはずなのだから。沖へ進み出した今の折坂悠太も、まだ船を漕ぎ始めたばかり。聴き手もまた、道の途中でこの言葉を何度も思い出すに違いない。「大いに迷えと」。

Document of "Straße"

プロフィール

折坂悠太(オリサカユウタ)

平成元年、鳥取県生まれのシンガーソングライター。幼少期をロシアやイランで過ごし、帰国後は千葉県に移る。2013年にギターの弾き語りでライブ活動を開始。2014年に自主制作のミニアルバム「あけぼの」を発表する。2015年に「のろしレコード」の立ち上げに参加。2016年には1stアルバム「たむけ」をリリースする。2018年10月に2ndアルバム「平成」を発表し、民謡やジャズ、ラテンなどさまざまな要素を取り入れた音楽性で、高い評価を得る。2024年6月に4thアルバム「呪文」を発表し、翌2025年4月にホールワンマン「のこされた者のワルツ」を東京と大阪で実施。5月にドイツ・ベルリンで一発録りしたEP「Straße」を発表した。

![[週間アクセスランキング]変動家族制](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2026/0205/FAMDOME.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)