優先順位の上にあるのは「自分自身が楽しいと思えるか」(林)

──先ほど川村さんが「勝算」のお話をされていましたが、林さんは新作の立ち上げ時などにどれくらい勝算を意識されているのでしょう。

林 心の中では立ち上げる作品の半分以上は売れるだろうと思っていますが、そんなことはまったくなく、実際に売れるのは10分の1くらいです。こちらは面白いと思って世の中に提示しますが、若いタイトルはそんなに宣伝費があるわけでもありませんから。それこそ「チェンソーマン」が始まった当初は、最初から安定して人気があったわけではなく、コミックス第1巻が売れなかったら打ち切られるんじゃないかと思っていました。そんな中でやれることをとにかく探して、SNSに投稿された感想1つひとつに「ありがとう」と祈るような気持ちでハートマークを付けて回っていました。

川村 そうですよね。よく「先を見越している」と言われますが、目の前のことでいっぱいいっぱいなんです。カンヌ国際映画祭での上映やNEONの北米配給を、スタンド能力を使って見通せたらもっと楽ができるけど、実際にそんな表現者はいません。ただただ愚直に目の前の1コマやワンカットに必死に取り組み、そこにどれだけ怨念を込められるか、何個アイデアを入れられるかの勝負の果てに結果が付いて来ただけなのです。

林 きっと僕も元気さんも、「こんなところに課題がある」「こうすればクリアできる」と思い付いてしまうタイプなのだと思います。それらを改善したり突破しようとするパワーは強いほうかもしれませんね。思い付いたことを1個1個クリアしていく中で、1%ずつ打率が上がってきた印象です。

川村 クリストファー・ノーランみたいな天才だったらいいんですけどね、残念ながらそうじゃないから。でも、人よりたくさん考えて1つでも多くアイデアを出すことなら凡人でもできる。僕はただただそれをやり続けているだけです。

──とはいえお二人が手がけられる作品は「飽きやすい」と言われがちな若年層をしっかり魅了しているものも多いように感じます。何か特別な工夫をされているのでしょうか。

林 僕は、「自分自身が楽しいと思えるか」を優先順位のかなり上のほうに置いています。もちろんクリエイターの友人やアニメ・テレビのプロデューサー、マンガ好きの方々もペルソナ(想定ターゲット)として頭の中にはいますが、まずは作家自身が描きたい・面白いと思うもので自分もそう感じられる作品を世に出したいという気持ちが強いです。

川村 僕もまったく同じです。シネコンに行くと、マーベルやピクサー、スピルバーグやノーラン、今だったら「鬼滅の刃」もあるラインナップの中で、「こんなに面白い作品がひしめいていて、しかも観賞料金が一緒で、僕の作品はきっと選んでもらえないに違いない」という絶望から始まっているのです。そこで勝負しないといけない中で「これだったら観たいと思ってもらえるんじゃないか」というのが、突拍子のなさや物珍しさ。いま挙げた作品たちにはない珍しさを発明するしかないというマインドに至ったとき、「観たら何が起こるんだろう」と自分自身がワクワクする作品を作るしかないと結論したというか。

僕は映画「バクマン。」を作ったときにジャンプの作家たちと触れ合う機会がありましたが、「これだけすごいマンガがある中で、これなら突き抜けられる」と自覚的に考えられる作家しか生き残れないシビアな場所だと感じました。そうした環境だからこそ、世界で勝負できるアイデアが生まれてくるのでしょうね。僕も、世界中のフィルムメーカーがひしめく中で何かいびつなものを作ってみたいという気持ちが絶えずあります。

林 ある一定のところまで行くとサバイブじゃなくなってはきますが、少年ジャンプならその週、少年ジャンプ+だったらその曜日の中でちゃんと数字を出さないと生き残れないのは間違いありません。常に「ある一定以下の数字や反応だと打ち切られる」が肌でわかっている状況下で作家と議論しながら連載しているため、作り方のDNAに組み込まれてしまっているようにも感じます。映画も観客動員数や興行収入といった数字は明確に出ますよね。お客さんに楽しんでもらえないと次の作品を作れなかったり、自分の作りたいものを作り続けるポジションにいられないため、似たところがあるようには思います。

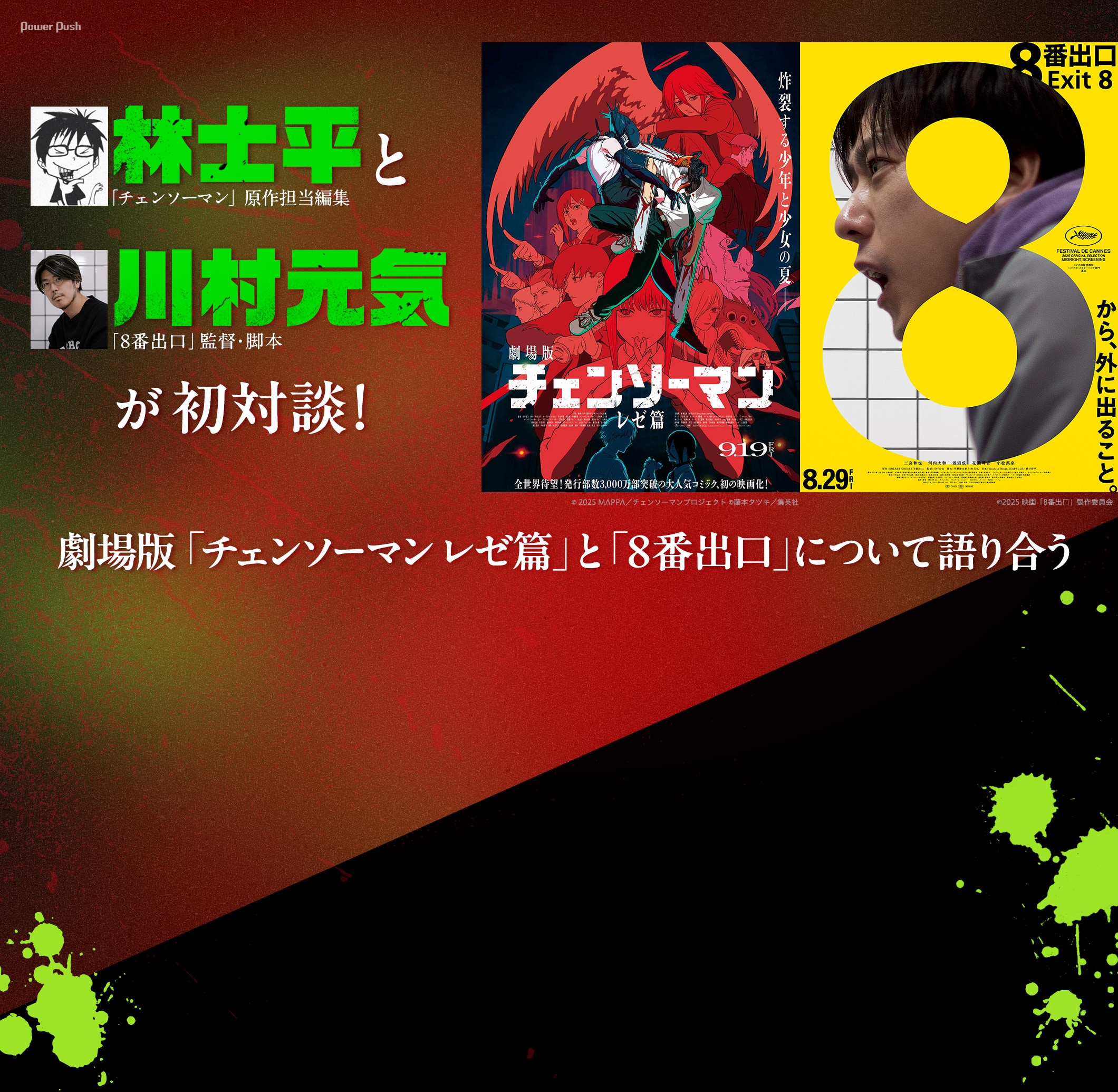

ただ、マンガが1話ずつという途中経過で見せているのに対し、映画はフルパッケージで見せているからより震えるだろうなとは感じます。映画は僕らのように反応を見て修正はできませんから。だから間近に迫った劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の公開が本当に怖いし、頼むから台風や地震が来ないでほしいと思っています。

──「レゼ篇」は劇中で台風の悪魔が登場するのに合わせて「台風が来る頃に公開」と告知していましたね。

林 頼むからリアルでは来ないでくれと(笑)。改めて興行って、運も絶対に関わってくるものですよね。マンガと緊張感の面では似ているけれど、映画のほうがしんどいと僕は感じています。

川村 確かに、映画興行は自分のクリエイティブやたくらみでどうこうできることへの限界がある。僕はこれまで40本以上の映画を作ってきて、そこに対する諦観が根底にあります。どうしようもない部分があるからこそ、自分ができることにフォーカスするしかない。先のことを予想したってしょうがないですから。コロナ禍の前後だと作るものは変わってしまいましたし、世界中のフィルムメーカーもマンガ家も目の前のことを一生懸命やっているだけなんじゃないかと思います。その熱量とアイデア量の差が、結果に出ているとも言える。

林 非常にわかります。マンガだと今企画しているものが来年中には出てくるようなスケジュールですが、アニメや映画だと2、3年先じゃないですか。極論、戦争が起きたっておかしくないような世界では先のことはわからんよ、というのが正直な気持ちではあります。未来予想はできないから、作家と自分にとっての“今、面白いこと”を未来も変わっていないといいなと思いながら世に出す感じです。

「8番出口」は「ゲーム体験とは何か」という解釈が

映画になった(川村)

──「8番出口」と劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は日本公開から間を空けずに各国で公開されます。お二人のクリエイティブにこうしたグローバル化の影響はありますか?

林 マンガは数年前から同時翻訳でけっこうな言語数で連載できるようになりました。ジャンプ+であれば24時の最新話更新タイミングに複数言語でリリースされています。昔に比べて最新話を追いかけてくれているお客さんが世界中に増えたのは、とてもありがたいです。映画も昔よりは海外に届かせやすくなったのでしょうか?

川村 アニメーションはダイレクトに届く時代になりましたし、むしろ海外のマーケットのほうが大きいんじゃないかと思いますが、実写はまだハードルが高いように感じます。その状態になんとか一矢報いたいなという気持ちで作ったのが「8番出口」でした。そのため、できる限りセリフを減らして言語障壁をなくそうと考えました。前半はほぼ無言劇ですが、映像手法とストーリーテリングをどれだけ近付けられるか考えた結果です。日本と海外を平等に見るという感覚でしょうか。

──なるほど。「対世界」という感覚ではなく、同一化して最適な方法論を構築したのですね。

川村 そもそも日本のゲーム自体がグローバルな存在ですから。だからこそ「ゲームを映画化する」という発想ではなく、「ゲームと映画の境界線があいまいな新しい映画体験」を作ってみたいと考えたのです。カンヌやNEONが「8番出口」を面白がってくれたのもそこが大きいんじゃないかと思います。「日本から新しい映画の話法が生まれた」と思ってくれたおかげで広がっている部分もあるから、がんばって“発明”するしかないんですよね。「海外向けに作ろう」じゃなくて、自分たちの足元を見てマンガならマンガ、ゲームならゲーム、映画なら映画のユニークネスを考えるしかないと思っています。

林 そう考えると、ジャンルを飛び越えたから新しいのでしょうか。「8番出口」はゲームのプレイ動画に近いけれど、それにしては映画的すぎて今まで作っている人がいなかったように思います。これまでのゲームの映画化は、キャラクター性を強めていたように感じます。劇映画のフォーマットに合わせたアプローチかと思いますが、「8番出口」はそうではなかったですよね。

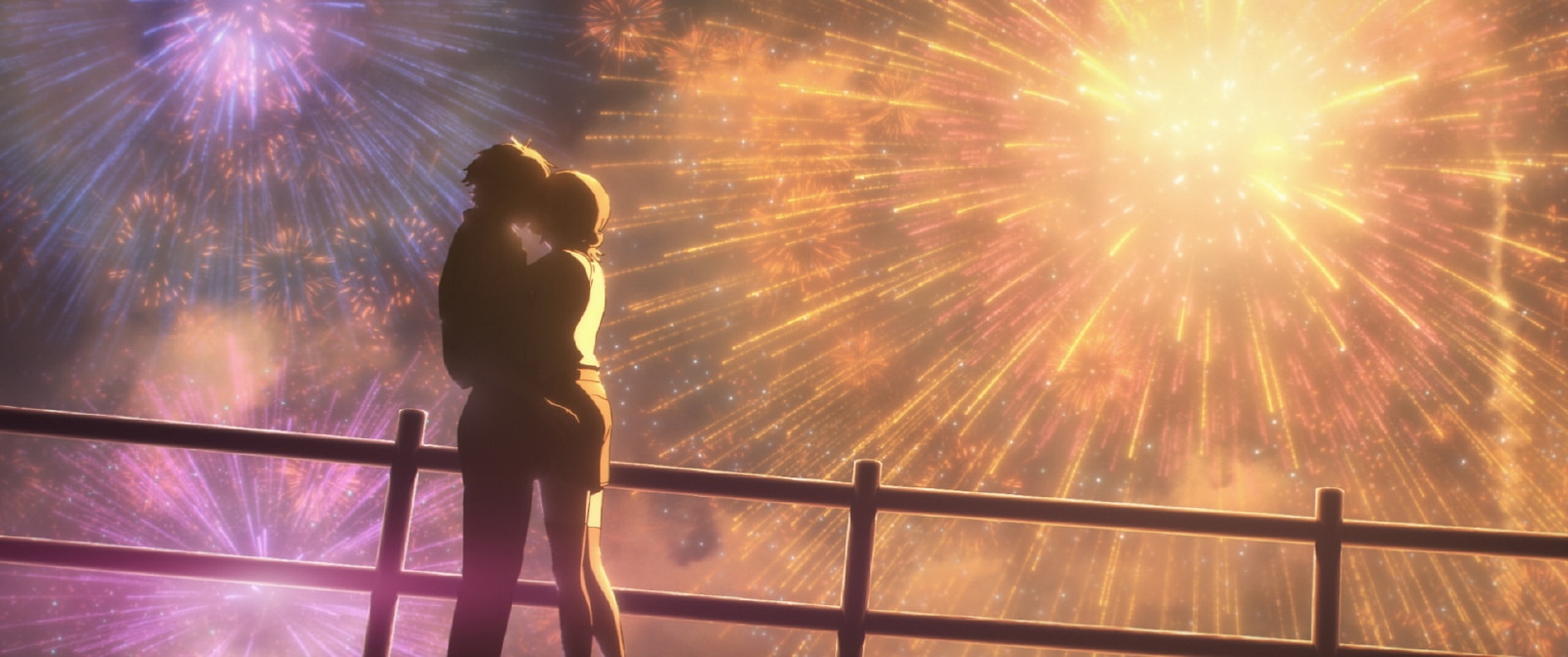

川村 YouTubeのゲーム実況に近い感覚ですよね。「スーパーマリオ」や「ゼルダの伝説」の生みの親である宮本茂さんと対談させていただいたときに「いいゲームというのは、遊んでいても面白いけれど後ろから見ていても楽しいもの」とおっしゃっていて、その言葉がずっと自分の中に残っていました。「8番出口」は冒頭、観客がプレイヤーとして映画を観るけれど、途中から誰かが遊んでいるゲームを後ろから観るような形にスライドしていく。「ゲーム体験とは何か」という解釈自体が映画になっているのは確かに新しかったのではないかと思います。

──ジャンルを横断し、予定調和に終わらせなかったり観客 / 読者の予想を裏切る展開を見せる新しさは「チェンソーマン」にも通じますね。「レゼ篇」でも、川村さんがおっしゃったちゃぶ台返しの展開が秀逸でした。

川村 そうですね。先ほど林くんは「不安だ」と言ってましたが、そうした不確定要素があっても劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は世界中で大ヒット間違いなしだと思っています。

プロフィール

林士平(リンシヘイ)

1982年7月1日生まれ、東京都出身。マンガ編集者。2006年に集英社に入社し、月刊少年ジャンプ、ジャンプスクエアの編集者を経て2018年に少年ジャンプ+編集部に異動した。過去の立ち上げ作品に「青の祓魔師」「この音とまれ!」「ファイアパンチ」「左ききのエレン」「地獄楽」「カッコカワイイ宣言!」「ルックバック」ほか多数。現在の担当作品に「SPY×FAMILY」「チェンソーマン」「ダンダダン」などがある。2022年に集英社を退社、それに伴い自身の会社・ミックスグリーンを立ち上げる。またアニメ・舞台・イベントの監修やプロデュース、ポッドキャスト番組「林士平のイナズマフラッシュ」のパーソナリティ、新人作家発掘のための寮・MANGA APARTMENT VUY(マンガアパートメント ヴイ)の寮長兼プロデューサーなど、活動の場を広げている。

川村元気(カワムラゲンキ)

1979年生まれ、横浜出身。「電車男」「告白」「悪人」「モテキ」「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」「すずめの戸締まり」「怪物」などの映画を製作。2012年に発表した初小説「世界から猫が消えたなら」が世界38の国と地域で出版され、累計270万部を超えるベストセラーとなる。2022年には自身の小説を原作として脚本・監督を担当した「百花」が公開され、同作で第70回サン・セバスティアン国際映画祭において日本人初となる最優秀監督賞を受賞。2025年、脚本・監督を務めた長編第2作「8番出口」が第78回カンヌ国際映画祭公式招待作品に選出された。著書として小説「億男」「四月になれば彼女は」「神曲」「私の馬」、対話集「仕事。」「理系。」などがある。最新作映画「8番出口」も大ヒット上映中。

2025年10月9日更新