言葉が話せないことで人間は成長する

──「隙間」では、台湾だけでなく沖縄が抱えている問題についても向き合います。

高 私が語りたいのは台湾だけではありません。沖縄についても触れたいんです。沖縄に住んで、沖縄について知れば知るほど、沖縄が直面している問題と台湾が似ていることにびっくりしました。沖縄の歴史を研究する中で、画家の丸木位里さんと丸木俊さん夫妻が共同制作した「原爆の図」と「沖縄戦の図」に触れたことが、私の創作に大きな力を与えてくれました。それもこれからの「隙間」に刻みたいなと思ってます。そして、丸木夫妻の制作現場を写真家の本橋成一さんが記録した写真集「位里と俊」には奈良さんが文章を寄せているんですが、それを読んですごく感動しました。私にとって丸木夫妻の作品は世界中の人々への贈り物だと感じます。私の「隙間」もそんな贈り物になったらいいなと願いながら制作してきました。

──奈良さんは台湾を何度も訪れ、滞在制作なども行われてきました。ご自身で体験してきた台湾の姿と、この「隙間」で描かれている台湾と過去や現在は、重なる部分がありますか?

奈良 そうですね。自分はどこに旅するときも、必ずその場所のことを調べていくんです。調べる範囲は教科書に出てくるようなことから、教科書には出てこないものまで。ガイドブックは買わない。自分でガイドブックを作ってから行く。台湾も同じです。最初は台湾の歴史も日本の教科書に数ページ載ってるくらいのことしか知らなかった。それが、台湾のいろんなところで出会った人たちが自分の土地の歴史、先祖の歴史を教えてくれる。そこからまたヒントを得て、本を探して読んだりしました。昔は自分にとって台湾は特別な存在じゃなかった。アジアの中の隣の国としてとらえていた。でも気がついてみたら、今はもう20回以上行ってると思います。台湾の友達が行ってないようなところまで行っている。

高 奈良さんは私より台湾のいろんなところに行ってると思います。

奈良 自分は日本人なので、日本と台湾の関係をちゃんと見つめなきゃいけないという思いもある。日本統治時代の建物などが残っているところを探してどんどん訪ねていく。日本で僕が生まれ育った青森は、本州の端っこだし、マイノリティだとすごく感じているのね。日本人の価値観は大都市中心だし、自分はマイノリティだという気持ちを持ってるので、台湾でも少数部族のいるところを探して歩く。原住民の部落をずっと訪れて、交流も深くなって、友達もたくさんできました。いろんな事件があった場所も全部訪ねました。実際に現地に足を運ばないで、本で読んだだけでものを言うことはできないから。

高 奈良さんがおっしゃった通りで、例えば私たちの頭の中の定義でいう「ジャパニーズ・スタイル」ってなんだろうって思うんです。都市の人たちの食文化のほうが注目されるんだけど、でもすべての民族的なものだってカルチャーの一部ですよね。台湾もある時期までは同じように都市圏中心の感じだったんです。私が子供の頃は、すごく中華的なもののほうがカルチャーと思われてました。だけど今はみんなよく地方の文化を知っているし、それを守りたい気持ちもすごく増えてきている。今は台湾語や原住民の言葉(原住民語)とか、母国語を勉強したい人もすごく増えてます。

奈良 小学校の授業でも、現地の言葉、台湾語、みんなが話してる台湾華語の3つを習うんですよ。

高 そういう授業は、私が小学校6年生の頃から始まったんです。当時、民進党から初めて総統になった陳水扁さんが、台湾のローカルカルチャーを学生たちに知らせたくて台湾語や原住民の言葉を授業にするようになったんです。それがあったおかげで、今の人たちは自分のカルチャーを大切にするようになったんだなと思います。

奈良 台湾の山間を訪ね歩いていくと日常的に民族衣装を着て暮らしている人たちがいてびっくりする。

高 昔に圧迫されてきた歴史があったし、自分の文化を誇る気持ちがあるんです。

奈良 僕は台湾はすごくひらかれてる国だと思ってる。歴史的に、いろんな人たちがやって来たから。日本はアメリカとの交流しかないみたいじゃないですか。台湾はもっと複雑で、もっと深いところを勉強してる部分が日常の中にもある。日本はすごく表層的で恥ずかしくなるときがある。

高 今、台湾で使われている言葉は台湾華語ですけど、母国語としての台湾語もあるし、日本統治時代から残された言葉で普通の会話に残ったものもあるんです。それもすごく面白いなと思います。言葉から歴史が感じられるから。

──「隙間」という作品は、個人のアイデンティティはシンプルに割り切れるものじゃなく、もっとゆらゆらとして内面的で複雑なものだという難しい問いかけをしているとも感じます。主人公のおばあちゃんは文字が読めないし、日本語もわからないけど、クジラは音楽でコミュニケーションをする生き物だと教えてくれた。おばあちゃんが好きでよく歌っていた「川の流れのように」の記憶と、沖縄での生活で交流した人たちがその曲を歌った場面が重なり合う。それをクジラの歌にたとえるシーンはとても感動的でした。

奈良 それはやっぱり個人史だからできることだよね。ああいう場面は、日本語がまだめちゃくちゃうまくは話せないからこそ、言葉が意味ではなく音として響いて、高さんの記憶を思い出させた。もしパーフェクトに外国語が話せたら、そういう感情は湧いてこないと思うんだよね。

高 そうですね。

奈良 言いたいけど言うことができない。その表現が言葉でできないと、人間は頭の中でより深く考える。その積み重ねでこういう物語ができてくる。言葉が話せないことで人間って成長していくじゃない? 子供のときは言いたいことが言えないからすぐに怒ったり泣いたりするけど、言葉をしゃべることができるようになると頭の中で考える。その連続で人は進化していく。いつもどこかに未熟であるということを心の中に持っていて、それを解決しようとして小説を書いたり、絵を描いたりしていくんじゃないかな。

「隙間」は“人間のガイドブック”

──作品の中では、音楽がすごく象徴的に使われていますよね。ceroの「大停電の夜に」、ジャズ・スタンダードの「Bye Bye Blackbird」、先ほども話題に出たテレサ・テンがカバーした「川の流れのように」など。音楽を物語に持ち込むのは高さんにとって重要な手法と感じます。

高 そうですね。前作「緑の歌」も自分がすごく大好きな細野晴臣さんやはっぴいえんどの音楽を自分の作品で表現したいなと思って描いた作品でした。「隙間」も、社会運動に注目している作品ですけど、「緑の歌」と同じで、私が小さい頃から培ってきたものや、私の人生の一部を記録した作品でもあるんです。

──音楽はそれを象徴的に表すことができるツールでもあるかもしれませんね。

高 「大停電の夜」は、本当に私が沖縄にやって来たその日の夜に台風が来て停電したことを描いたエピソードです。「Bye Bye Blackbird」は伊坂幸太郎さんの同名小説がきっかけで知りました。曲にまつわる話を調べたら、留学した当時の自分の心境ととても似ているなと思ってマンガの中に使いました。「川の流れのように」については、私のおばあさんだけでなく、台湾で50代以上の人たちは日本語がしゃべれなくても日本の演歌が歌えるんです。そして、テレサ・テンさんは台湾の50代以上の人たちにとっては女神みたいな存在なんです。

奈良 確かに(台湾のカラオケでは)みんなCHAGE and ASKAとか完璧に歌える(笑)。でもみんな日本語がわかるわけじゃないんだよね。

高 日本語と台湾語の発音がちょっと似てる部分もありますしね。あと、台湾では、お店じゃなくて普通の道にカラオケを置いてみんなが歌うというシーンがよくあるんですけど、その姿が大好きなので自分の作品でも取り入れたいと思いました。

──その思いが、あの「川の流れのように」が沖縄と台湾をつなぐ感動的なシーンになったんですね。

高 音楽は言葉にしなくてもいい、メロディやフレーズの記憶を自分の心に刻めるから、と伝えたかったんです。意味がわからなくても人間は歌えるんですよ。沖縄もそうで、琉球語が日本政府によって禁じられた時期があったから、言葉じゃなくて音楽として自分の気持ちを伝えていたそうです。そういう歴史は台湾と似ている部分がある。沖縄にいたとき、街の人がいきなり三線持って歌い出すシーンがよくあったんですよ。そういうかわいいところと歴史の悲しみが一緒にあるということにも、通じるものを感じました。

奈良 吉本隆明さんと対談したとき、ジャズの話になったことがある。吉本さんは「みんな黒人っていうけど、彼らのルーツはアフリカのいろんなところから来てる。ひとくくりにするけどみんな違う部族なんだ。彼らもアメリカに連れられてきて自分たちの言葉を失った。そんな人たちが、ジャズの中で即興的なやり方を発明する。それっていろんな部族の人たちが音楽を言葉として会話するようなことじゃないかな」って言ったんです。つまり、言葉を失ったから自分たちのアイデンティティまでなくなったわけじゃない。彼らは音楽を新たな言葉としてジャズを作り上げた。自分はそんなレベルまでは行ってないけど、ドイツに行ってドイツ語を話せなかったことで絵画の表現力は上がった。言葉の代わりが絵だったんです。

──「隙間」も、まさにそういう話ですよね。社会的なテーマを扱いつつ、自分と向かい合いつつ、隣にいる人のことを理解していくことの大切さを、それぞれが暮らしや旅の中で不器用に探していく。言語や文化、国境線で分つのではない、新しいコミュニケーションにつながってほしいという願いを感じます。

奈良 あと少しで完結する「隙間」を楽しみにしてます。この物語の途中からタイムラインが変わって小さな頃の話が出てきたりするけど、あそこで自分のタイムラインも変わるんですよ。2025年の日本にいるという日常から抜け出て、自分の記憶の中にも旅をさせてくれる。マンガと似たような記憶を自分の中でも探って、それを見つけてまたリアリティを感じる。あとは今までニュースで見たこととかね。ひまわり学生運動(※)や、もう少しジェネレーションが上の人たちの社会運動のこととかも考える。そういうことも自分が台湾に行って交流する中で学ぶことができるからまた面白い。台湾にちょっとでも興味がある人だったら、このマンガの中にはいろんなテーマを引き出すトリガーがいっぱいある。マンガに出てきた人の名前から検索してみようとかね、あれを調べてみようとかね。高さんは観光ガイドじゃなく、人間のガイドブックを作っているんだと思いますね。あとは、この「隙間」を、時間をかけてでも映画にしてほしいな。動いてる映像を見てみたい。

(※)2014年に大学生や市民たちが中心となった中国とのサービス貿易協定への抗議デモ。

──単行本は台湾語版も出版されるそうなので、台湾の若い読者がどう感じるかも楽しみです。

高 私が社会運動にすごく関心を持ったのは学生時代でしたけど、当時はそういう作品がほとんどなかった。なので、社会運動や自分の国のことに関心を持つこれからの子供たちにとって、少しでも心の支えになるような作品になれたらすごくうれしいと思っていて。いつもその気持ちで描いてます。それが私の台湾人としての覚悟みたいな感じです。

プロフィール

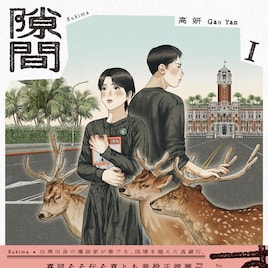

高妍(ガオイェン)

1996年、台湾・台北生まれ。台湾芸術大学視覚伝達デザイン学系卒業、沖縄県立芸術大学絵画専攻に短期留学。イラストレーター・マンガ家として台湾と日本で作品を発表している。主著に「緑の歌 -収集群風-」「隙間」などがある。そのほか、村上春樹の小説「猫を棄てる 父親について語るとき」「四月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」の装・挿画などを担当。

Gao Yan 高 妍 (@_gao_yan) | Instagram

Gao Yan 高 妍 | Instagram, Facebook | Linktree

奈良美智(ナラヨシトモ)

1959年、青森県生まれ。1987年に愛知県立芸術大学大学院修士課程修了後、1988年に渡独し国立デュッセルドルフ芸術アカデミーに入学。修了後は日本を拠点に、ヨーロッパ、アメリカ、日本、台湾、アジア各国を巡り、絵画や彫刻などの作品を発表し続けている。見つめ返すような瞳の人物像が印象的な絵画のほか、木やブロンズなどさまざまな素材を使用した立体作品や小屋のインスタレーションでも知られる。「第63回芸術選奨 文部科学大臣賞(美術部門)」や「2016 Asia Arts Awards」など、国内外数々の賞を受賞。幼少期からロックをはじめとする音楽に親しみ、「渋谷のラジオ」の音楽ラジオ番組「渋谷親父ロック部」部長を3年務めた。

yoshitomo nara / 奈良美智 (@michinara3) | X

次のページ »

「隙間」第1話、第2話を読む