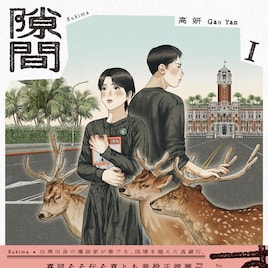

台湾出身のマンガ家・高妍による新作「隙間」1・2巻が、2月12日にKADOKAWAより同時発売された。

「隙間」は台湾から交換留学生として沖縄の芸大に行くことになった少女・楊洋を描く物語。大好きな祖母を亡くしたうえに、好きな人には恋人がいることが発覚し、寂寥感に苛まれる日々を過ごしていた楊洋は、半ば逃げるように沖縄へ交換留学に渡る。祖母との思い出や恋の痛みを抱えたまま始まった異国の地での生活だが、沖縄の人々との交流やその地に刻まれた歴史に触れる中で、彼女は少しずつ“私”を取り戻していく。高自身の沖縄留学体験をもとに描かれ、台湾の史実や政治についても触れられている。

単行本の発売を記念して、コミックナタリーでは、高と画家・奈良美智の対談を実施した。これまで自身の個展やプライベートを含めて20回以上台湾を訪れている奈良。台湾の歴史についても造詣が深いということでオファーしたところ、今回のインタビューを快く引き受けてくれた。実は高が2019年に出版した自費出版本からつながりがあったという2人に、「隙間」が持つ空気感について、台湾・沖縄の史実やそれぞれの体験をもとに語ってもらった。

取材・文 / 松永良平撮影 / 武田真和

前作「緑の歌 -収集群風-」より前からつながっていた2人

──高さんが奈良さんの作品や存在を意識したのはいつ頃ですか?

高妍 初めてお名前を聞いたのは中学生の頃です。奈良さんのお名前は、台湾のテレビでもよく言及されていて、作品も有名でした。奈良さんの作品はユニークなスタイルだし、本屋さんで見かけていつも「きれいな絵だな」と思っていました。でも、私がより深く奈良さんを認識しはじめたのは、美術科のある高校で学んでいたときに、奈良さんのドキュメンタリー「NARA:奈良美智との旅の記録」を見てからです。奈良さんの作品には、戦争への反対や、次の世代によりよい土地を残したいという願いが込められていることにすごく感動したんです。やわらかい線で描かれたかわいらしい子供の姿だけではなく、人々の繊細な心を支えたいし癒したいという気持ちと、この世界を深く愛する力を作品を通じて伝えようとしているんだなと私は感じました。

──もう十数年前から奈良さんの作品を知っていたし、すごく敬愛されていたということですよね。

高 そうです。コロナ禍だった2021年、奈良さんは台湾の非政府組織(NGO)である中華文化総会(文総)の誘いで、台湾のために「Hazy Humid Day」という作品を創作し、14日間の隔離を経て台北、台南、高雄を巡回していました。奈良さんは自らの作品を通じて「人々に安らぎと穏やかな気持ちを伝えたい」とおっしゃってました。それを聞いて私はすごく感動したし、高雄市立美術館に展示を見に行きました。素晴らしかったです。奈良さんの素晴らしい作品が栄養になって私も作品を作っているんです。

──奈良さんは高妍さんの作品はご存じでしたか?

奈良美智 前作の「緑の歌」は読んでいました。年齢的にはすごく若いのに、はっぴいえんどなどの日本の音楽が好きで、僕が過ごしてきた時代の気持ちがわかってる人がこういうマンガを描いてるんだなということにすごく好感を持ってました。でも、実は今回の「隙間」を読むまでは、あまり社会的な問題を考えたり、作品にしたりしているイメージはなかったんです。

高 2021年に奈良さんが台湾にいらしたとき、案内役を務めた方がいましたよね。私が2019年に自費出版した本を奈良さんが見かけたことがあったらしく、その人から私に「奈良さんがあの本を欲しいそうです」といったメールが突然届いたんです。びっくりしました。私の手元にはもう1冊もなかったので、友達に渡していた分からお送りしました。

──そうか、そこで一度おふたりはつながっていたんですね。

奈良 そうでした。思い出しました(笑)。

高 奈良さんが青森で個展をされたとき(「奈良美智: The Beginning Place ここから」)、アトリエを再現したブースがあったんですが、その本棚に私の「緑の歌」も置いてくださってました。とてもうれしいからみんなに自慢したいくらいです(笑)。

奈良 自慢してください(笑)。

高 しかも、その展示の本棚では、「緑の歌」の隣に沖縄や南国の島に関する書籍も並んでいたんです。今回の「隙間」は、台湾と沖縄をテーマにした作品なので、出版されたらまた読んでほしいと思っていたし、今日対談できて本当にうれしいです。

すごくアヴァンギャルドですごく冒険している、ATGの空気感がある

──では、ここからは「隙間」を読まれた奈良さんにお聞きします。まだ物語は完結していませんが、現時点での感想など話していただけますか。

奈良 70年代の日本の、ATG(日本アート・シアター・ギルド)という映画会社の空気感を感じました。1959年生まれの僕はその時期にちょうどティーンエイジャーだったんですけど、ATGで若い人たちが作った映画が大好きで、よく観ていました。ATGには日本の経済が発達して貧乏人がいなくなり、社会が浮かれ始めた時代に、そういう世間とは真逆な生き方をしていた若い人たちが真剣に考えて作っていた映画がたくさんありました。ちょっとアヴァンギャルドだったり、すごく冒険してたりしてましたが。「隙間」にもその真剣な空気感があったんです。今は2020年代なのに、1970年代に自分が憧れていたATGの映画やガロ(青林堂)のマンガみたい、というか。

高 ガロもそうですが、その時代にはすごく実験的な作品がたくさんありましたね。

奈良 林静一や鈴木翁二のマンガみたいな空気感ですね。それを感じてうれしくなったし、この感覚をわかる若い読者はどれくらいいるんだろうと思った。そして、これがわかる自分はとても幸せだなあとも感じた。

高 そう言ってくださってとても光栄です。

──特に印象に残った場面や手法などはどこでしょう?

奈良 まずは、絵以外にも言葉の使い方がすごくいいんです。内容としては、台湾から留学してきた人が沖縄で体験する物語。マンガってもちろん絵が大切なんだけど、誰かにこんな話なんだよって伝えるときに絵のことは説明できないじゃないですか。でも、「隙間」は、その物語がすごく素敵。まず最初にそれを感じて、この絵とこの物語がぴったり合ってるとだんだん思えてくる。作風としては、山本おさむをちょっと思い出したかな。

──山本おさむさんは、ろうあ者が甲子園を目指す「遥かなる甲子園」や、ろうあ者のオーケストラ「わが指のオーケストラ」などで知られています。

奈良 あの人は真摯な態度で難しいテーマをマンガに描いていますよね。それをちょっと思い出した。あと、高さんは自分のことを描いているので、個としてのリアリティがすごくある。それをマンガとしてギリギリのところで表現していて、引き込まれちゃう。ほとんどのマンガは作り物として読むんだけど、これは作り物じゃないんだと思えてすごく好きです。

高 すごくうれしいです。私がマンガを創作するとき、最初に描くのは絵じゃなくて文章なんです。私はもともとイラストレーターとして活動していて、物語を語りたいと思ったので、マンガを描き始めたんです。そこでは絵だけじゃなく、物語の内容も大事な要素だと私は感じています。だから文章の書き方を褒められるのは、絵を褒められるよりすごくうれしい。

奈良 映画の脚本や絵コンテを見てる感じなんです。だから、頭の中で映画みたいに想像して見ている。

高 私も1つの映画を作ってるような気持ちです。

台湾の歴史と現実を、“普通の人の目を通して見てきた青春の記憶”として表現

──周辺のキャラクターがすごく愛すべき魅力で描かれているのも映画的な要素かなと思います。そこで、高さんに質問なんですが、そもそも今回の「隙間」の物語をマンガに描きたいという気持ちはいつ頃から持っていたんですか?

高 私は大学時代から台湾の社会運動に関心を持っていました。特に、1947年に台湾で起きた「二・二八事件」(※1)、そして、その事件を中心とした「移行期正義」(※2)。こういう言葉は日本ではそんなに馴染みがないと思うんです。

(※1)第二次世界大戦後、中華民国政府の長年にわたる支配的な政治に不満を抱いた民衆が抗議デモを遂行。デモは武力鎮圧され、多くの死者が出た。

(※2)重大な人権侵害を経験した社会が過去の不正義に向き合い、正義の確立や和解の達成を目指す取り組みのこと。

奈良 知らない人が多いよね。

高 近年の台湾では、移行期正義の表れと言えるいろんな運動がなされています。同性婚の合法化、死刑制度の存廃などがそうで、私も人権と民主主義について注目してきました。そんな中、「隙間」に描いてあるように、2018年から2019年まで私は沖縄県立芸術大学の絵画専攻に交換留学生として沖縄に滞在しました。母国を離れて異国に足を踏み入れた人が直面する最初の問題は、どうやって外国語で自分の国を紹介するかということです。たぶん、若い頃にドイツに留学されていた奈良さんもその気持ちがわかると思うんですが、当時の私は、日本語で自分の考えを流暢に表現できなかった。台湾の歴史と国際的な立場はそもそも複雑で難しい。それを日本語で説明するのは当時の私には困難なことでした。

──マンガの中で、台湾からだけでなく、中国からの留学生とのやりとりも描かれていますよね。

高 はい。留学しているとき、沖縄の人や日本本土の人と接するだけでなく、もちろんたくさんの留学生とも交流しました。そしてお互いの共通点と違いをより深く理解することができました。ちょうど2018年、台湾では同性婚の合法化というテーマが注目を集めていました。沖縄でも私は同性婚を周りの人たちと共有したかったんだけど、うまく伝えられなくていつも悔しく思っていたんです。世論が大きな声を上げるほど民意が変わると権力者たちは気づきます。台湾でそれは起きているし、きっと沖縄でも日本でも起きるはず。例えば去年の日本の衆議院選挙でも同性婚の賛否が問われる状況になっていましたよね。それは2018年の台湾と同様です。戦争や同性婚、人権侵害など、社会に起きたさまざまなことで苦しみを感じている人たちに、自分は孤独ではないと知ってもらいたい。なので、私は自分の考えを何回も反芻し、作品に昇華させたいと思うようになりました。今回、是枝裕和監督が書いてくださった単行本の帯コメントも、当時の私が世の中に苦しみを感じる人に伝えたいと思っていたことと同じだったので、初めて読んだときすごく感動しました。

──自分をモデルとして描くというスタイルは「緑の歌」と通じてるんですが、「隙間」では、台湾の歴史と現実、自分の生い立ちなどへの思いをかなりはっきりと問い詰めて向かっています。

高 私はマンガ家になる前から、いつかはこの作品を描きたいと思っていたかもしれないです。「隙間」は政治的な作品にも見えますけど、私が伝えたいのは政治のことだけじゃありません。私が表現したいのは、私みたいな平凡な普通の人の目を通して見てきた青春の記憶なんです。マーサ・ゲルホーンという従軍記者が、こういうことを言ってます。「人はよく誇らしげに、私は政治には興味がない、と言う。それはつまり自分の生活水準、健康、仕事、権利、自由、あらゆる未来にも興味がないと言っているのと同じです。もし私たちが自分の世界や自分の人生を少しでもコントロールし続けたいのであれば、政治に興味を持たなければなりません」。また、台湾の社会運動の界隈には、「あなたはいつ目覚めたか」というユニークで面白い表現があります。「目覚め」という言葉は、これまで平穏な日常を送ってきたのに、ある日突然「今までの人生はすべてウソ、誰かが書いたシナリオみたいだ」と気づいた瞬間のことなんです。私たちが生まれてきたのは政治を議論するためだけではないですけど、私たちが政治を議論するのはよりよい生活を求めているからです。

次のページ »

言葉が話せないことで人間は成長する