2024年に公開された劇場アニメーション初監督作「ルックバック」で、その名を世に知らしめたアニメーション監督・押山清高。同作は第48回日本アカデミー賞、第49回報知映画賞など数々の映画賞を受賞し、さらに海外でも国内を超える観客動員数を記録している。次世代を担うアニメーション監督として注目が集まる中、押山が次に発表したのがオリジナル短編アニメーション「赤のキヲク」だ。

「赤のキヲク」は押山の故郷・福島県の総合情報誌「ふくしままっぷ」のブランドムービーとして制作された、約3分のショートムービー。押山自ら監督・脚本・絵コンテ・キャラクターデザイン・作画・背景美術のすべてを手がけ、短い中にも“ふるさと”への思いとアニメーション表現の魅力が凝縮された。YouTubeでの再生回数も8月末時点で300万回を突破するなど、多くの人の心を動かしている。

故郷の福島を離れて上京した主人公の成長を描く「赤のキヲク」にちなみ、コミックナタリーでは押山の半生を振り返るロングインタビューを行った。福島で過ごした幼少期のエピソードに始まり、上京後のアニメーター時代、ターニングポイントになった作品、さらに気になる“次回作”についてまで、たっぷりと話を聞いている。

取材・文 / 柳川春香撮影 / 武田真和

「赤のキヲク」

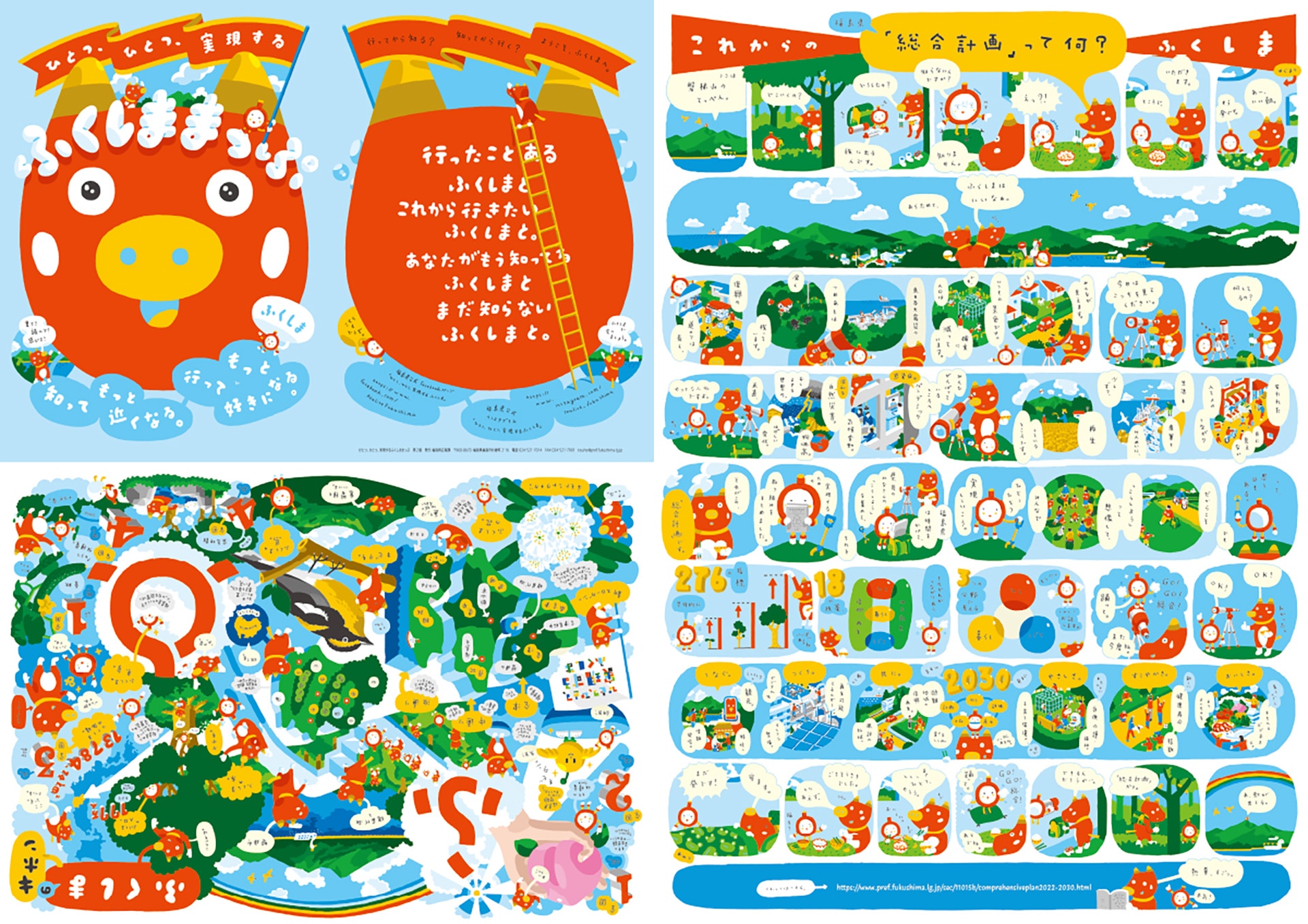

福島県総合情報誌「ふくしままっぷ」とは?

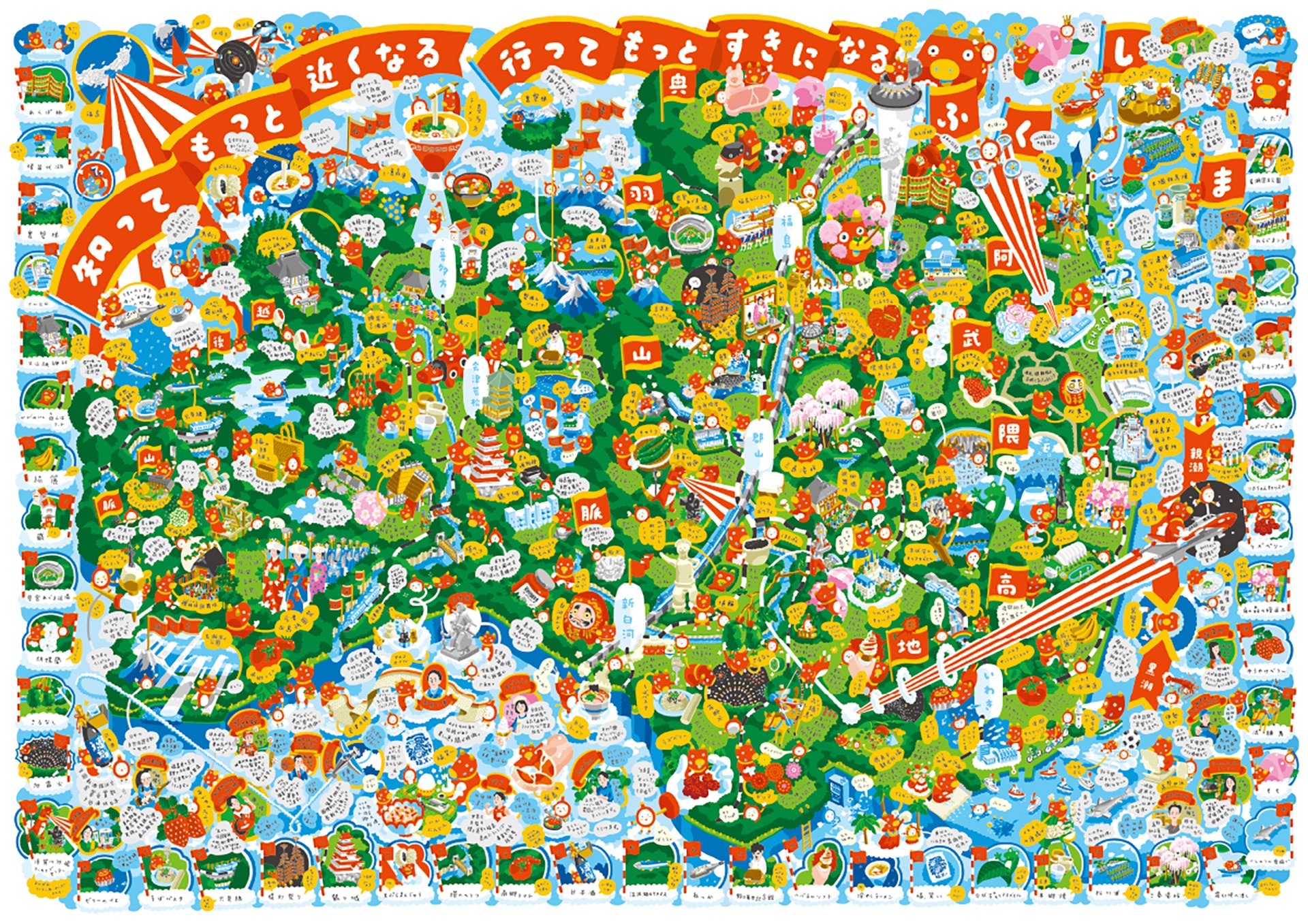

「ふくしままっぷ」は、福島を知り、読んで、見て、感じて、みなさんの「好き」を見つけてもらうための地図です。

200を超える名所、伝統行事、特産品、海、川、山、湖から、人々の活動や声まで、福島の魅力をひとつひとつ手描きで絵に描いてこれでもかと一枚に詰め込みました。

このラーメンが食べてみたい。あの桜をみてみたい。あの山の向こう、この川の先、その森の奥へ。福島に思いを巡らせる小さな旅を、「ふくしままっぷ」はありったけの絵とたのしい知見で、応援いたします。

なにかひとつ、できればたくさん、福島の「好き」を見つけてもらえますように。その「好き」を力に変えて、あかるく前に進めますように。それが「ふくしままっぷ」の願いです。

(制作:福島県広報課、デザイン・イラスト:寄藤文平)

作品と向き合うことは、自分と向き合うこと

──まずは福島で過ごした子供時代の話を聞かせてください。ご出身の福島県本宮市は、どのような雰囲気のところなのでしょうか。

いわゆる普通の郊外と言いますか、地方都市の隣にあって、国道の近くは多少栄えているけど、ひっそりとした小さな街ですね。阿武隈川という大きい川があって、安達太良山が常にそびえ立っていて。山は当たり前にあるものだったけど、海が近くにないので、海への憧れは強かったです。僕は団地に住んでいて、お隣のおばあちゃんに絵をすごい褒めてもらったり、ご近所さんには恵まれてたと思います。ただ、あまり親しくない人や世代の違う子供同士、大人数で遊ぶのが割と苦手なほうだったので、弟を連れて虫捕りやザリガニ釣りをしたり、気を許せる親しい友達とだけ遊んだり、1人で絵を描いたりすることが多かったですね。

──本宮や福島県内で思い出の場所などはありますか?

家族で旅行するようなことがほとんどなかったので、親戚と一緒に(いわき市の)スパリゾートハワイアンズに行ったときは、すごく特別な気持ちになりましたね。あとはもう畑や田んぼ、そういう何気ない、日常のそばにあったところが今でも思い出深いです。とは言え、なんの変哲もない景色だと思ってたんですけど、中高生くらいの頃に「秋桜」という、本宮町を舞台にした映画を観て。スクリーンを通して観ると意外ときれいなところなのかも、自分がそれに気づけていなかっただけなのかも、と思った記憶があります。

──「赤のキヲク」にはご自身の福島への思いも込められていると思いますが、いわゆる郷土愛は強いほうだと思いますか?

どうでしょうね……もちろんきれいな思い出ばかりじゃないですけど、20歳くらいまでの人間形成の重要な時間を過ごしているので、自分の中では大きいものだとは思います。やっぱり作品と向き合うって、自分と向き合う行為なんですよね。常日頃、自分の原点の部分を考えざるを得ない状況にはなるので、そういう意味では大きい存在かなと。

──「赤のキヲク」が公開されたときに「2011年の東日本大震災当時、私は東京で仕事をしていましたが、福島で被災した家族や大切な人たちのために、何もできなかったという思いがあります」「今回の『赤のキヲク』は、そんな自分の中にあるモヤモヤした想いを、何らかの形で吐き出す手段として制作したアニメーション作品です」というコメントを寄せていましたが、作り終えてみてそのモヤモヤは多少なりとも昇華できましたか?

昇華するというよりは、自己満足ですね。これで何かが解消できたとは全然思ってなくて。ただ記録として残る形にできてよかったなとは思いますし、改めて地元を知るきっかけにもなりました。例えば赤べこって、子供の頃は単に日常にあるおもちゃで、“おばあちゃんちにあるやつ”くらいの印象でしたけど、制作にあたって赤べこについていろいろ調べて、「こんな物語があったんだ」という発見があって。福島についても、子供の頃は身近に歴史を感じられるものを、それほど発見できない場所だったんですけど、こういう素敵な物語があるんだなと知れたのが一番よかったですね。

──先ほど虫捕りやザリガニ釣りが好きだったとおっしゃってましたが、子供時代に生き物や植物に直に触れてきた経験も、絵を描かれるうえで活きているんじゃないかなと思ったのですが。

あると思います。僕も子供の頃はキャラクターばかり描いてたんですが、アニメの仕事をやっていると風景もキャラクターも、自分が描きたくないものも注文に応じて描かなきゃならない。例えば何気ない風景画を描くのでも、木ひとつ、草むらひとつ描くのでも、興味関心がないと概念だけでワンパターンに描いてしまうような感じになるんです。そこに自分の思い出だったり、川の近くだったら柳があるとか、民家のそばだったら栗の木があるとか、海のそばだったら松があるとか、そういう関心が乗っかるだけで、描く原図がより具体的になっていき、絵を描くことだけに限らずアニメの世界観をより丁寧に形作れる力にはなっていくと思います。

福島で放送されてるアニメは全部観てました

──子供の頃に好きだったマンガやアニメについても聞かせてください。もちろんたくさんあると思いますが、強いて一番影響を受けたものを挙げるなら何になりますか?

1つ挙げるなら、やっぱり「ドラゴンボール」ですね。父親がジャンプを買ってきたのがきっかけで読むようになって、全巻揃えて模写したりして、アニメも毎週欠かさず観てました。ただ、福島でやってるアニメってけっこう限られてたので、男の子向けも女の子向けも、基本的に全部観てましたね。「セーラームーン」とか「ママレード・ボーイ」とかまで。もちろんジブリ作品も「金曜ロードショー」で観てましたし、特に「天空の城ラピュタ」「耳をすませば」が好きでした。

──その2作品が特に好きというのはどういうところが?

「ラピュタ」は主人公が男の子だから感情移入しやすかったのもあるだろうし、映画の中の男の子の理想的な強さに、自分の足りてなさを感じて、その罪悪感も含めて感動してたのかもしれないです。「耳をすませば」もそうだと思います。なんてキラキラしてるんだ、自分はあんなにカッコよくない、って(笑)。

──少年らしい感想ですね(笑)。幼少期からずっと絵を描いてきた中で、ほかに興味が移って「もう絵はいいかな」ってなってしまうようなことはなかったんですか?

まったくなかったですね。高校生の頃はゲームに熱中してたんですが、その頃は「最近絵を描いてない自分、大丈夫か?」みたいな心配のほうがあったくらいで。CAPCOMのゲームが好きですごく影響も受けているので、それはそれで糧になっているとも言えるんですが。

──ちなみに、ゲーム業界ではなくアニメ業界を選んだのはなぜだったんでしょうか。

当時はCAPCOMか任天堂に入りたかったんですが、CAPCOMは関西の会社なので、福島からは遠すぎて想像もつかなかったというのと、任天堂は単に募集している様子がなかった(笑)。あとはゲーム会社で絵を描けるポジションは限られるので、それよりもっとガシガシ描けるところのほうが絵がうまくなりそうだというのもあったし、当時アニメの版権絵をアニメ雑誌とかで見ていて、アニメーターの絵って素晴らしいな、こっちの方向に上手になりたいな、と思ったんです。

──のちのお話になりますけど、ご自身でスタジオを設立したことなども含めて、やっぱり常に描きたい絵、作りたい作品を軸に道を選んできたんだなと感じました。もしも今、当時と同じくらいのスキルを持った20歳だったとしたら、アニメ業界を進路に選びますか?

それで言うと、最初はマンガ家を目指すかもしれないですね。僕が就職した2004年くらいの頃は、やっぱりマンガ家よりアニメーターのほうが圧倒的になりやすかったので、今は紙媒体以外にも発表の場があるし、だいぶマンガ家になりやすい状況になったなと思います。

──インターネットの普及で、絵を描く人の環境も大きく変わりましたよね。

うらやましいなとも思いますね。今は才能ある人にとってはめちゃめちゃいい環境になったので。

──その“才能”というのは具体的に言うと?

ものを見て、形を捉えて、それを再現する力。それはやっぱり、生まれ持った才能のあるなしが明確にあると思います。そこの能力に長けている人なら、独学で若いうちからいろいろなものを吸収できる環境があるので、学生のうちからプロと変わらないような絵が描けたり、仕事ができたりする状況になってきている。飛び抜けてる人にとっては最適な環境だと思います。でもそれ以外の人たちにとっては苦しいですよね、天才が見えすぎるので。多少鈍感というか、我が道を行ける人のほうがコツコツとやっていられるかもしれないです。自分も地方のある意味閉鎖的な環境で、井の中の蛙だったからこそ描き続けられた部分はあったと思います。

次のページ »

演出の道へ進むきっかけになった「スペース☆ダンディ」