mei eharaが9月12日にフルアルバム「All About McGuffin」を全世界に向けて配信した。17日には本作の国内盤CDがリリースされる。

近年アメリカのシンガーソングライター、フェイ・ウェブスターと交流を深め、アメリカ西海岸ツアーのサポートアクトを2度務めたmei ehara。昨年8月には韓国の5人組バンド・CHSの楽曲「One Summer Day」に参加し、今年9月にはSE SO NEONの北米ツアーに帯同するなど、彼女の音楽は海を超えて注目を浴びている。

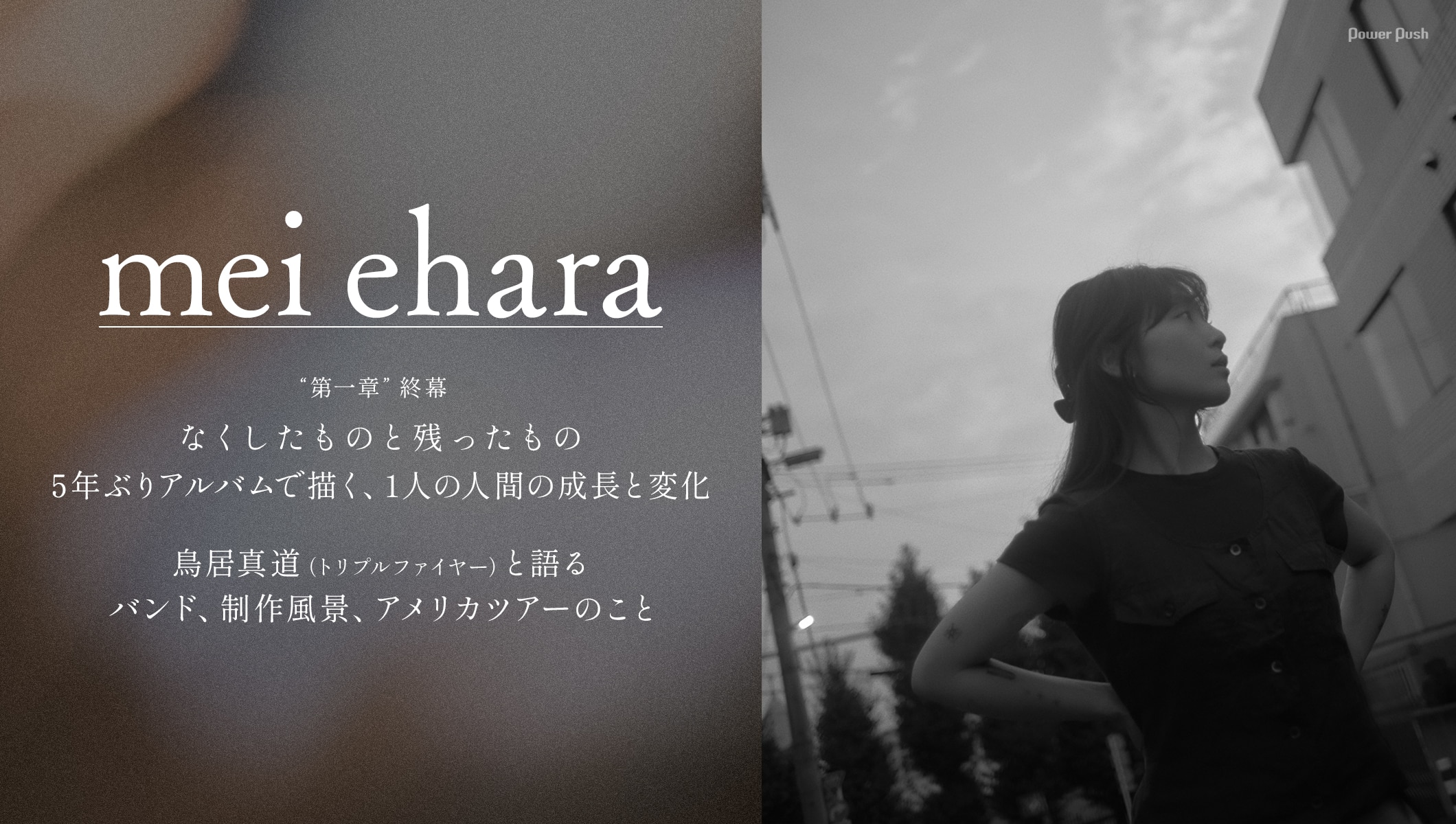

そんなmei eharaにとって約5年ぶりのアルバムとなる「All About McGuffin」には、前作「Ampersands」のリリース以降に彼女が経験したさまざま体験や、その中で巡らせた考えが生々しく反映されている。創作に対する悩みや葛藤、さまざまな気付きと決心、そしてアメリカツアーを通して強まったバンドメンバーとの一体感。それらを感じられる新作の魅力を紐解くべく、今回はmei eharaの単独インタビューと、バンドにおいて音楽面の鍵を握る鳥居真道(G / トリプルファイヤー)を交えたインタビューをお届けする。アルバムのリリース後はアメリカでの単独ツアーを予定しているmei ehara。活動の規模が拡大する中、彼女は自身の音楽とどのように向き合っているのか? その現在地について話を聞いた。

取材・文 / 大石始撮影 / 小林光大

フェイ・ウェブスターとの出会い

──meiさんはここ数年、海外での活動が活発化していますが、そのきっかけはフェイ・ウェブスターとの交流ですよね。出会いのきっかけとしては、彼女からInstagram経由で連絡がきたんでしたっけ?

そうです。コロナ禍の真っ只中、突然DMが送られてきて。当時は彼女のことを知らなかったんですが、「あなたの音楽が大好きだ」「自分の曲を聴いてるような気がして、シンパシーを感じている」というメッセージが来たんです。そのあとフェイの作品を聴いてみたら、確かに好きなものが似ているかもしれないと思ったんです。それから主にテキストでのやりとりを始めて、影響を受けた音楽のプレイリストをお互いに作って交換したり、たわいもない話をするようになりました。そして、「一緒に曲を作りたいね」という話にもなりました。

──そのことをきっかけにフェイのアルバム「I Know I'm Funny Haha」(2021年発表)の収録曲「Overslept」にmeiさんが参加し、2024年には彼女の西海岸ツアーうち6カ所にバンドで帯同しました。海外での大規模なツアーというのは初めて?

初めてです。そもそも国内でもバンド編成のライブをあまり多くはやっていなかったのに、フェイのツアーではキャパが8000人規模の会場もあって、普段私がライブしている規模とはまったく違っていました。ビザの取得ひとつとってもフェイの後押しがなければできなかったことだと思いますし、だからフェイに対しては、私の音楽を見つけて好きになってくれたこと、友達になってくれたことも含めて「ありがとう」という気持ちがすごく強いです。なのでアメリカでライブすることができるという喜びよりも、フェイのツアーを盛り上げるためにいい前座をしたいと思いました。

──meiさんは今年2月から3月にかけて、フェイのアメリカツアーに再び参加しましたよね。現地の客層はいかがでした?

私が日本でライブをするときは同世代かもっと上の世代の方が多いかもしれませんが、フェイのお客さんは10代の子がほとんどでした。お母さんと一緒に来ていたり、フェイのことをいろいろな面での“アイコン”として見ている印象でした。なのでライブの話で言うと、フェイのお客さんはすごくエナジェティックで盛り上がってくれるので、全公演楽しく演奏できました。

アメリカツアーを経ての気付き

──海外でのライブを重ねたことで、meiさんの中で何か変化はありましたか?

ライブに関することよりも、音楽を作るうえでの“音の考え方”について思うことが多かったです。私はもともと宅録で音楽を作っていて、デモを作るときに使う機材も最小限です。スタジオ制作の経験も浅く関わってきた人の数も限定的だと思います。そういうこともあって、ミックスやマスタリングなど音に対する考え方があまり柔軟ではなかったということに気付かされました。

──アメリカと日本は音に対する考え方が違う?

違うと思います。アメリカツアーで印象に残っている出来事の1つとして、日本のアニメーションの吹き替えをしている配信会社「Crunchyroll」の見学にフェイたちと一緒に行ったんです。日本から送られてきた映像と音楽、そして現地で録音したアメリカの声優が吹き替えた音声をミックスするミックスルームに入れてもらった際に、日本版とアメリカ版の比較を見ました。アメリカでミックスしたアメリカ版は音の配置がとてもダイナミックで、日本版はコンパクトな感じがしたんです。こういうところから音に対する考え方が違うんだと驚きました。フェイのライブPAは本当に素晴らしいですし、私たちのライブを担当してくれた各会場のPAも、各々いろいろな捉え方があり、本当に勉強になりました。

──meiさんはそういう音を指向しているのかと思っていました。ベッドルームの延長上のバンドサウンドというか。

もともとそういうサウンドにしかできない制作環境的な問題がありましたが、もちろん好きではあります。でもその方向性を目指してきたかというとそれは違いますし、視野が広がるきっかけがなかったのだと思います。そしてその結果、いろいろな可能性を狭めてきたと思いました。今回の作品は、2度目のアメリカツアーの前に録音を終えていましたし、ミックスもある程度出国前に終わっていたので、アメリカツアーで得た気付きがそれほど大きく反映されていないかもしれませんが、次作以降はこれまでと違った制作ができると思います。

第一章の最後の作品

──meiさんは前作「Ampersands」リリース時のインタビューで「以前の歌詞は日記的だったけど、『Ampersands』から少しずつ外に向かっていった」という趣旨のことを話されていました。今回のアルバムの歌詞はどのようなモードで書かれたのでしょうか?

2ndアルバムはコロナ真っ只中の時期にリリースすることになってしまったので、レコードショップも開いていませんでしたし、もちろんツアーも出来ませんでした。なので当然そのあとは落ち込みました。イライラしていたというか、そこから立ち行かない状態になって、そろそろ3rdアルバムを作っていこうとなっても、うまくいきませんでした。いろいろな方から「アーティストにとっての3rdアルバムは重要なものだ」という話を聞くこともあり、そのことがプレッシャーでもありました。2ndアルバムがどんな結果になったのかが不明な状態で、次はどこへ向かえばいいのかがわからなかったということもあると思います。

──追い詰められてしまったんですね。

結局のところ、自分で自分にプレッシャーをかけていたんだと思います。「新しいアルバムだから、成長しているものにしたい」「新鮮でありたい」という気持ちがありました。でもあるときその悩みがどうでもよくなって、今回の3rdアルバムを“第一章の最後の作品”と位置付けたいと思うようになったんです。私の第一章の最後として、自分が今したいことをやろうって。

──「All About McGuffin」のリリース発表の際、meiさんは本作について「ある時期から、普遍的で不器用な一人の人間として今作を素朴な作品にしたいと思いはじめました」というコメントをされていますけど、その言葉につながるわけですね。

そうですね。

──そうした意識の変化が影響しているのか、今回の歌詞は聴き手に対して開かれている印象を受けました。前作まではちょっと謎めいた歌詞が多くて、パッと聴いただけでは何について歌われているのかわからないところもありました。

聴く人に意味を押し付けない=何を歌っているのかわからない歌詞にするという基本的なスタンスはあまり変わっていないんですが、少し前から日常会話で使わないような難しい言葉を使わないということを大切にしながら作詞をしています。それから以前にまして注力していることが、曲の第一声に何を言うかということです。曲を聴いたときに「それで?」と次の言葉を追いたくなるような言葉を選ぼうと。

──確かに前のアルバムに入っていた「不確か」などはそういう曲ですよね。「幽霊 ほどけていたんだ 才能 わけている」というフレーズで始まるから、聴き手は「それで?それで?」という好奇心が湧いてくる。

また今作がこれまでと違うのは、聴く人が自身の経験と紐付けられそうな表現にも取り組んだことです。これまでは私自身が理解できればそれでいいと思っていたので、内向的な雰囲気があったと自分でも思います。それが今作では「こういうことってあるよね」と私以外の人たちがキャッチできる言葉選びをしている箇所があるというか。私が作詞したいこととのバランスを取りながら書きました。あとは、何のことを歌っているのかわからない曲だったとしても、1つのフレーズだけでも印象に残るような曲を作ろうともしました。

次のページ »

自分の音楽をシェアしたい