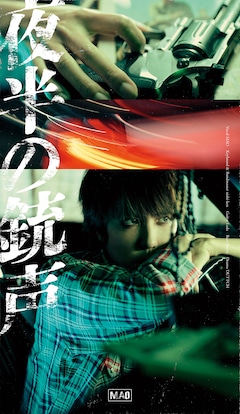

シドのボーカリスト・マオが1stソロEP「夜半の銃声」を7月2日にリリースした。

2024年5月に1stアルバム「habit」を発表して以降、シドと並行してソロアーティストとしても精力的な活動を展開しているマオ。約1年ぶりのパッケージ作品となる「夜半の銃声」には、そんな彼が多忙な合間を縫って紡いだ“マオとして今表現したい歌”が6曲収められている。「夜半の銃声」という少々イカついタイトルが付けられた本作の制作にあたって、マオは何を思い描いていたのか。じっくりと話を聞いた。

取材・文 / 真貝聡

ライブでやりたい曲を詰め込んで

──ソロとしては初となるEP「夜半の銃声」は、どのような経緯で制作に至ったのでしょうか?

去年の5月に1stソロアルバム(「habit」)を出して、次もフルアルバムを出そうと考えていたんですけど、制作時間のことを考えると前作から間が空いてしまうと思って。「早く音源を出してツアーをやりたい」という衝動を抑えることになるので、活動のペースを落とさないためにも、すでに作っている曲をまとめてリリースしたかった。なので、今回は特にテーマはないんです。「こういうコンセプトの1枚」というより、ライブでやりたい曲を詰め込みました。

──さっそくですが各楽曲の制作過程や、曲に込めた思いをお聞きしたいと思います。1曲目「体温」はマオさんやバンドメンバーの皆さんが笑顔で歌っているミュージックビデオのように、とても幸福感にあふれた楽曲に感じました。

そう言っていただけてうれしいです。これはサビのメロディが気に入っていたので、ぜひ形にしたいと思ってました。こだわりとしては、Aメロ、Bメロ、サビを自然につなげるよりも、サビだけ別モノがポンと来たようなインパクトを出したくて。そういう曲が昔はいっぱいあったんですよ。アレンジャーの杉ちゃん(杉原亮)に「A、Bとサビの雰囲気は離れているけど、“違う曲”にはならないのが俺の理想なんだよね」と、かなりわがままな要望を伝えて。細かいニュアンスも含めて、杉ちゃんが理想通りの形に仕上げてくれました。完成した音源を聴いて、すごいなと思いましたね。歌詞に関しては、「habit」のライブハウスツアーがとにかく楽しかったことを思い出して書きました。1曲目を歌い出す瞬間の高揚感や、歌っている最中の気持ちを込めています。

──冒頭の「ここから見える 君の瞳は 美しくて」からは、マオさんがステージ上で観客の目を見て歌っている画が脳裏に浮かびました。

うんうん。前回のツアーにはいろんな子が来てくれたんです。ステージ上はお客さんの顔がよく見えるんですけど「今からライブが始まる……!」とワクワクしている子もいれば、ライブに慣れていないのか緊張してる子もいるし、さまざまな子が会場に集まってくれて。その中で共通していたのは、みんなの目がすごくキラキラしていて、本当にきれいだったこと。会いたいと思っていた人に会えた表情だったり、ずっとこの日のために仕事や学校をがんばってきたんだという思いだったり、そういうのがすべて目の輝きに表れているなと。「体温」の1行目はその感じを表現しました。

──長いキャリアを重ねてこられたマオさんが、ライブにおける喜びをストレートに歌われていることに胸が熱くなりました。

逆に長いことやっているからこそ歌にできたところがあります。昔はファンの目がどうとか、そう思う余裕がなかった(笑)。今はちょっと余裕が出てきたからこそ、感じ取れるようになりましたね。

なるべく準備期間をなくすことが人生のテーマ

──表題曲であり2曲目の「夜半の銃声」は、アグレッシブなサウンドとリスナーの背中を力強く押す歌詞が印象的です。

ファンのみんながノッてくれるロックな曲って「このへんでこういうノリになるな」と想像しながら書くことが多いんですけど、この曲はどういうノリになるかはあまり意識してなくて。自分がどういうビートに乗りたいか、どんなアレンジで歌いたいかとか、“自分が自分が”と考えながら作ったんです。ライブでやってみないと、どんな盛り上がりになるかわからない曲だからこそ、歌うのが楽しみですね。

──ハードボイルドなタイトルも素敵です。

前からタイトル帳にあって、いつか使いたいと思って温めていたんですよ。「夜半」は23時半から24時半頃を指す言葉で、その限定した感じがいいなと思いました。日をまたぐタイミングを表現するときに「真夜中」とか「深夜」とか、いろんな言い方があるけど、俺の中で一番しっくりきたのが「夜半」でしたね。

──1曲を通して、マオさんが歌詞に込めたメッセージは?

これまで自分なりに何かを成し遂げたときは、その成し遂げたいと思ったことが大きければ大きいほど、恐怖が生まれるというか。一番大きい壁として恐怖心が出てくる。「うまくいくかな?」「これがダメだったらどうしよう?」という怖さは誰しも抱くと思うんですけど、自分がうまくいったときのことを振り返ってみて、1つ気付いたことがあるんですよね。

──なんでしょう?

間違って踏み外さないようにじっくり準備をしたうえで、誰かに背中をポンと押してもらって「行きます!」と意気込んで挑戦するよりも、「まだ、全然準備ができてないよ!」と焦っている状態で背中を押されたときのほうが勢いがあって、うまくいくことが多かった。そこに物事を成し遂げられるヒントがある。そう思って歌詞に落とし込みました。

──「さよならまでを 数えてるようじゃ 本当の今は きっと 刻めないね」というフレーズにも通じる話ですね。

本当にそう。「あと何回でさよならだ」「これで失敗したらさよならだな」と後ろ向きの思考になってしまったら、うまくいくこともうまくいかない。自分もかなりのキャリアを積んできたので「いずれはみんなの前に立てなくなるときが来るんだな」と、ちょっと意識するようになってきた。でも、今はその考えはいらないなって。自分の最期を設定して数えながらやっていくより、目の前にある1本1本のライブを全力で楽しむほうがいいんじゃないかな、と思ったんです。そういう心構えでいたほうが、楽しいライブや思い出に残るライブが作れるはず。これはライブに限った話ではなくて。あらゆる局面で「近道はこれかな?」「誰かがこうしていたから、自分もやったほうがいいのかな?」とか、どんなことも迷いながら、なるべくうまくいくように人はがんばるじゃないですか。

──よくわかります。

自分もそうでした。でも一番の近道は、目の前のことをコツコツがんばることなんです。いきなり大きい雪だるまを作るより、少しずつ転がして着実に経験や実績を積んでいく。そういうやり方をするほうが、ほとんどのことは“本当のゴール”に早くたどり着ける気がするんですよね。

──若い頃よりも大人になってからのほうが、残された時間やリスクを気にしてしまい、一歩踏み出すことが億劫になる。だからこそ「夜半の銃声」に込められたメッセージは、年齢を重ねた人ほどズシンと響く気がします。

何かを始めるときって、失敗したくないから後ろを振り返りたくなりますよね。でも一度始めてしまえば、やるしかなくなる。そうやって“本当のやり方”を学んでいくんです。だから準備期間というのは、長ければ長いほどうまくいかないと思っていて。なるべく準備期間をなくすことが、俺の人生のテーマでもある。そういうことも、この曲の大事なメッセージになってますね。

怒りや痛みを引きずり出した「mannequin」

──今回のEPの中でも特に制作の背景を知りたかったのが3曲目「mannequin」でした。「よくできた 完コピ野郎に 終了の制裁を」などの鋭利で攻撃性の高い歌詞は、どのように生まれたんですか?

ソロではそこまでないんですけど、シドをやっているときは音楽に関すること、ビジュアルに関することで何か言われると、自分はピリッとなりがちなんです。逆にそのこと以外はなるべく怒らないようにしたいし、できるだけニコニコしていたいタイプで(笑)。でも、俺の奥底にある怒りや痛みを改めて作品として引きずり出してみたらどうなるんだろう?と思ったんです。10代の頃だったらナンボでも出てきたような感情が今の俺にはあるのかな?と思いながら作ったのが「mannequin」で。実験的な気持ちもありました。

──いざ書かれてみて、どんな手応えを感じましたか?

やってみたら次々と言葉が出てきて、すごく楽しかったです(笑)。特に「顎で使った兵隊に 撃たれて」のフレーズは気に入っています。普段の人の振る舞いって、意外とみんな見ていて。当人は何気ないつもりの行為でも、実はいろんな人が巻き込まれているし、嫌だなと思ってる人もいっぱいいる。その立場が逆転したときのみじめさも、俺は何度も見てきたつもりです。誰かを雑に扱う人にはハッピーエンドは待っていない。それを歌詞に反映できました。

──アレンジや音作りの面で意識されたことは?

シドで20年以上にわたって歌ってきた俺だからこそ出せるような、どっしりしたアレンジにしたくて。そこは杉ちゃんと強く意識していた部分でしたね。

──シャウトや巻き舌など、荒々しい歌唱も新鮮でした。

いつもは強弱やニュアンスなど、細かく考えながらレコーディングしているんですけど、この「mannequin」に関しては吐き出すように歌いましたね。あと、これくらい速い曲だと歌詞をハッキリ伝えるより、ノリが大事で。改めて歌詞を読んで「けっこうひどいこと言ってる」みたいに気付くタイプの曲(笑)。歌のテンションと歌詞のバランスがちょうどいいな、と思ってます。

──4曲目「GUILTY」はヘビーで深みがある壮大なサウンドの世界に魅了されました。

ライブの中盤にこういうどっしりしたロックをやったら、流れや雰囲気が変わるだろうなと思いながら作りましたね。歌詞の内容は、時代によって「ここまではOK、ここからはダメ」という人としてのラインがあると思うんですけど、そのラインがここ10年ぐらいで曖昧になってきていて。どれがいいことで、どれが悪いことか。どんなことで人が傷付いて、どんなことなら大丈夫か。そのへんのことは義務教育では習わないものの「自分の中で当たり前のように心得ておくもの」と思っていたんですけど、今はそのラインをちゃんと守れている人のほうが珍しいように感じていて。「GUILTY」の有罪は、法的な意味の有罪ではないんです。むしろ、法的にダメじゃないからこそタチが悪い。そういうところに、俺のファンのみんなは巻き込まれないでほしい。そういうことを思いながら書きましたね。

──マオさんがおっしゃっているのは、時代によって変わる良し悪しの話ではないですよね?

うん。「それは習わなくてもわかるでしょ」っていう“人として常識的な良し悪し”がブレてきちゃっている。そのブレまくっている世代が大人になって、その人たちの子供ができたときにどうなっていくんだろう?ということも思いながら書きました。決定的な善悪に古い新しいはないと思うので、そのラインは守りたいですよね。

次のページ »

運も自分の力でつかみにいける