楽曲やライブなどを通じてリスナーの生活に潤いを与えてくれるアーティストやクリエイターは、普段どのようなことを考えながら音楽活動を行っているのだろう。日本音楽著作権協会(JASRAC)との共同企画となる本連載では、さまざまなアーティストに創作の喜びや苦悩、秘訣などを語ってもらいつつ、音楽活動を支える経済面に対する意識についても聞いていく。

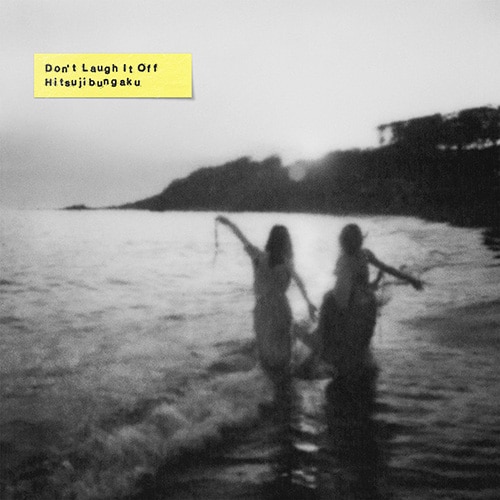

第11回は、10月に5枚目のフルアルバム「D o n' t L a u g h I t O f f」を発表した羊文学から、塩塚モエカ(Vo, G)と河西ゆりか(B)が登場。今年9月から10月にかけて大阪・大阪城ホールと東京・日本武道館2DAYS公演を含むアジアツアーを実施し、初のヨーロッパツアーも成功させるなど、羊文学の勢いはとどまることを知らない。しかし塩塚は「本当にバンドをやめようかなというタイミングはいっぱいある」と言う。それでも“這いつくばりながら”活動を続けているモチベーションはどこにあるのか。バンドに対する愛憎渦巻く複雑な心境を赤裸々に明かしてもらった。

取材・文 / 張江浩司撮影 / 山口こすも

プロフィール

羊文学(ヒツジブンガク)

塩塚モエカ(Vo, G)、河西ゆりか(B)、フクダヒロア(Dr)の3人からなるオルタナティブロックバンド。2017年に現在の編成となり、2020年8月にソニー・ミュージックレーベルズ内のレーベル・F.C.L.S.からメジャーデビューを果たした。2025年10月には通算5枚目となるフルアルバム「D o n' t L a u g h I t O f f 」を発表。同時期に大阪・大阪城ホール、東京・日本武道館2DAYS公演を含むアジアツアーと、初のヨーロッパツアーを実施した。

幼少期の音楽への目覚め

──まずはお二人が音楽を好きになったきっかけを教えてください。

塩塚モエカ(Vo, G) 幼稚園のときに「リトル・マーメイド」を観たり、SPEEDが好きだったりして、歌って踊るような仕事をしたいなとふわりと思っていた気がします。小学生になったら、YUIさんが自分で曲を作ってギターを弾きながら歌っていることを知って、そこから私もギターを始めました。

──リスナーとして音楽にハマるよりも前に、音楽を仕事にして生きていきたいと思っていたんですね。

塩塚 歌うことがすごく好きだったんでしょうね。目立ちたがり屋だったから、ステージの上で歌うのは気持ちよさそうだと思ったんです。車の中でお父さんが鬼束ちひろさんの曲をかけていて、それを熱唱するのも気持ちよかったですし。

河西ゆりか(B) 私は小学1年生のときに、お祭りの和太鼓の映像を観てすごくカッコいいと思って。自分でも音楽をやりたいと思っていたら、いつの間にかエレクトーンを習うことになったんです。そこからいろんな音楽を聴くようになって、JUDY AND MARYがすごく好きになり、バンドに興味を持つようになりました。おばあちゃん家にあったアコギを弾いたりして、高校では軽音部に入ってバンドを組みました。

──最初にバンドを組んだのは軽音部だったんですね。羊文学に加入したのはどんな流れで?

河西 高校2年のときに初めて「FUJI ROCK FESTIVAL」に行ったんです。それまではフェスに行ったことがなかったんですけど、The Strypesが観たくて。そしたら、なんか会場が自然と音楽であふれている感じに心臓がドキドキしちゃって、「こういうふうに感じられる音楽を自分でもやりたい」と思ったんですよね。そこからバンドをちゃんとやろうと。でも、一緒にやってくれるような友達もいなかったのでずるずると部活をやり、羊文学がベースを募集しているのを見つけて、ベースをやってみようと思って加入した、という感じです。

──お二人ともまず「音楽をやりたい」というのが先だったのが共通していますね。

塩塚 うん、確かに。今気付きました。

──リスナーとして特定のミュージシャンを好きになって、それに憧れて楽器を始めたりバンドを組んだりする人のほうが多いのかなと。

塩塚 もちろん、バンドを組んでやっていこうという具体的なビジョンができるまではいろんなバンドのことを調べました。チャットモンチーのWikipediaは20回くらい見たと思う(笑)。

──チャットモンチーがロールモデルだったんですね。

塩塚 女の子のバンドでかわいい音楽なんだけど、ロックでカッコいいところもあるという。私も性別に関係なく表現できる音楽をやりたいと思っていたので。

なんでバンドをやってるんだろう

──以前のインタビューで塩塚さんは「曲を作ることよりも歌うことが好き」とおっしゃっていました。もともとはSPEEDが好きだったわけで、ダンスボーカルグループでデビューしていた可能性もありますよね。YUIさんのようにソロシンガーだったかもしれないですし。

塩塚 最初にバンドを組んだのが、BUMP OF CHICKENのコピーバンドだったんですよ。メンバーにボーカルをやってと誘われて。それが全然うまくいかなかったんですよね。「お前じゃ歌えないよ」みたいなことを言われて。キーも違うし、「初めからわかってたじゃん!」って(笑)。「女だから歌えない」と言われた感じがしてムカついて、「もっとやってやる」と思ったんです。

──見返してやりたい、という。

塩塚 そうですね。単純にエレキギターを弾きたいというのもありましたし。でも、こんなに長く続けるつもりじゃなかったです。意外と続きました。

──羊文学の音楽からは、バンドというものに対する愛憎というか、複雑な心境を感じるんですよね。

塩塚 やっぱり感じます?

河西 感じるんだ(笑)。

──バンドというものを信じている一方で、その限界やマッチョな閉鎖性みたいなものも感じているというか。

塩塚 バンドって難しいですよね。特にスリーピースは最小単位だから、形にこだわりすぎるとできることが狭くなるし、でもその型が美しいというのもあるじゃないですか。

──正三角形の美学のような。

塩塚 そうそうそう。この前、シューゲイザーのプレイリストを作ることがあって、いろいろ聴いたんですけど、様式美がありますよね。このコード進行と音色で、理想をいかに再現していくか、みたいな。私が好きなバンドの音楽は、そういうところがあるのかもしれない。

──いまだにケヴィン・シールズ(My Bloody Valentine)の機材の話をしてしまうみたいな。

塩塚 みんなマイブラの音を出したいし、私も出したい。やっぱり、そういう音楽をデカい音でバンッと鳴らすのは気持ちいいです。

河西 バンドって、なぜかその人たち特有の音が形成されるじゃないですか。どんな曲をやってもこのバンドだよね、みたいな。音もそうだし雰囲気もそうだし、そのバンドにしか出せないものを醸し出して、1つの生き物みたいになるのが、やっぱりいいなと思います。

──確かに、それはバンドならではの現象ですよね。お二人ともバンドが音楽の原体験ではないのに、バンドを続けているところが羊文学の面白さになっているのかなと。「バンドじゃなくてもよかったのに」と思いながらやっている、というか。

塩塚 インタビューでも「私はバンドの音楽とかあんまり聴かないんですよ」とか言っちゃうし、自分でもなんでやっているんだろうと思う(笑)。

河西 確かに(笑)。

塩塚 適当な性格とバンドサウンドが合っているとは思うんですよね。あと、バンドはメンバーみんながキャラクター性を際立たせた中で音を重ねていくから、すごく人間臭くていいなって。ほかのバンドのライブとかを観ていても、めっちゃ人間だなと感じるので。

バンドをやめるタイミングはいっぱいあった

──羊文学は、最初5人組のバンドとして始まって、進学や就職でメンバーが変化しています。そのタイミングで解散してしまうバンドもたくさんありますが、お二人は音楽で生きることを選んだわけですよね。

塩塚 いや、今も全然決まってないです。よくメンバー同士で「何屋さん開こうかな」っていう話をしています(笑)。小説家になろうかなとか、最近は温泉旅館をやるのが夢だし。本当にバンドやめようかなというタイミングはいっぱいあって、そのたびにメンバーやスタッフが「やろうよ」と言ってくれたんですよね。音楽を始めたときから、周りの人がやろうと言ってくれているから続けているという。表面ではいつも「やめる」と思っているんだけど、根本の部分では往生際の悪さとか執着とか、最近はなくなってきたけど負けず嫌いとか、そういう気持ちがあってなんとか這いつくばっているという感じです。カッコよく「私、ミュージシャンとして生きていくんで」みたいなことではない。

──河西さんは羊文学に加入するとき、将来のビジョンはどれくらいあったんですか?

河西 とりあえずバンドやりたいというだけだったので、正直何も考えてなかったです。いいバンドだから入った、というだけで。私には見る目があったなって(笑)。

──結果として音楽で生きているという。

塩塚 いいな。それカッコいい。私も言いたい。

──では、バンドをやるうえでのモチベーションはどこにあるんでしょう?

塩塚 モチベーション……なんだろう。こないだアルバム(「D o n' t L a u g h I t O f f」)ができたんですけど、作っているときは大変じゃないですか。締め切りもあるし、なんでこんなことをしてるんだろうなと思いながらやっているんですよね。でも、しばらくしてから作った曲を聴くとすごくよかったりして。これを演奏できるのは自分たちしかいないんだなと思うこともあるんです。特に最初のアルバムは、作っていたときはどうしたらいいかもわからないし、めちゃくちゃだったけど、この前ふと聴いたらあのときに私が考えていたことが歌詞に残っていたり、みんなの演奏が衝動に満ちていたりして、うれしかったんですよね。「この曲を演奏できるのはうちらしかいない!」って急に思う日が、年に3日くらいあります。

──その3日があるからやっていける。

塩塚 それだけでは続けられないですけど(笑)。でも、振り返って意外といいものを作ってきたんだなと思えたときはうれしいです。あと、なんかコンディションがいい日は「ギターを持った私、カッコいい」と思うんですよね。楽器と私のマッチ度が高い、みたいな。そういうときない?

河西 うーん……?

塩塚 ないか(笑)。見た目だけじゃなくて、心理的にも。普段は「もうギター弾きたくない」みたいなことを言っているんですけど、「やっぱ私にはギターかも」と思う日が、年に2日あります。そうすると、思いっきりギターが弾ける場所があるのはいいなと。

──河西さんはいかがですか?

河西 バンドらしいことをしているときしかモチベーションがないです。だからライブが楽しいですね。ひさしぶりの曲でも、「前よりもっとカッコよく弾けてるな」と思えたりして。毎回違うのが楽しいです。

塩塚 うちらモチベーション低いね。

──モチベーションが低くても音楽で生きていくこともある、ということですね。

塩塚 読んでいる人に勇気を与えられるかもしれない(笑)。

次のページ »

やりたい音楽と、求められている音楽のバランス