フラワーカンパニーズが19枚目のオリジナルアルバム「ネイキッド!」をリリースした。

メンバーチェンジや活動休止をせずに、今年4月に結成33周年を迎えたフラワーカンパニーズ。相変わらず精力的にライブ活動やリリースを行っている彼らだが、今作「ネイキッド!」は、そのタイトル通り、フラカンというバンドの魅力をそのまま表現したかのようなシンプルなバンドサウンドが印象的だ。“ライブバンド”としての存在意義を見つめ直さざるを得なかったであろうコロナ禍を経て、本作のようなシンプルなアルバムが完成したのはいったいなぜなのか。音楽ナタリーは4人にインタビューを行い、アルバム制作の裏側を紐解いていった。

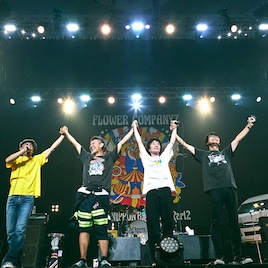

取材・文 / 天野史彬撮影 / 草場雄介

重いアルバムは作りたくなかった

──新作「ネイキッド!」を聴いて、そのシンプルなバンドサウンドにまず惹かれました。このシャープなアンサンブルには、フラカンが突き詰めてきたバンド表現の境地すら感じます。レコーディングはツアー先の鹿児島や高崎でも行われたそうですが、そのような試みはこれまでもあったのでしょうか?

グレートマエカワ(B) いや、若い頃に合宿レコーディングとかはあったけど、ツアーの合間に地方でというのは初めてのことで。もともとコロナ禍に入ってライブハウスとかも稼働していないときに、京都の磔磔とか全国のいろんなライブハウスでレコーディングするのはどうかなという話をしていて。ライブハウスに限らず地方で録るというアイデアも面白いから、いつかやってみようと思ってたんだよね。今回レコーディングした鹿児島のWALK INN STUDIO!の主は俺たちのライブPAをやっている人でもあって、彼が地元のバンドやミュージシャンのレコーディングもやっているというのを聞いていたから、「ツアー中に俺たちの曲も1回録ってみない?」という話をして。高崎はツアー中ではなかったんだけど、「いいスタジオがある」という話を聞いていたから、東京で録るときとは気分も変わるだろうし、1回行ってみようって。

──ツアー中の鹿児島でのレコーディングでは、どのような手応えを感じましたか?

ミスター小西(Dr) 特にここ数年自分たちでレーベルをやるようになってから、予算とか状況に合わせていろんなスタジオでレコーディングするようになっていて。だからどんな環境でも楽しめるというのはありました。そのうえで、WALK INN STUDIO!の野間(太一)くんはずっとつながりがあった人だし、スタジオのスタッフも鹿児島でのライブやフェスでお世話になってる人たちだし、ライブハウスの人や地元のバンドマンが遊びに来てくれたりして。知り合いがたくさんいる場所だったので、気が楽な部分もありましたね。

鈴木圭介(Vo) ツアー中で高揚感もあったし、今までやったことがない新鮮さもあったから、いつもと違う感じの音が録れたんじゃないかな。

竹安堅一(G) ツアー中だからギターも1本しか持っていないし、あきらめもつくというか。でもアコギが欲しくなればスタジオにあるアコギを借りたりして、状況を逆手にとってその環境で録ることを楽しめた感じはあったね。

──最初にも言ったように、余計な肉付けがされていない、まさに“裸”と言えるようなサウンドのシンプルさは本作「ネイキッド!」の魅力の1つだと思うんです。もともと録りたい音が明確に見えていたんですか?

鈴木 漠然と「重いアルバムは作りたくないね」という話は僕からしました。重たい曲はあまり歌いたくなかったし、楽しいアルバムにしたかったから。それと同時に、ここ何作かは曲の尺を短くすることを試みていて。そういう方向性が最初にあって、「ギターの音を重ねない」とか「ゲストミュージシャンを入れない」というのは、レコーディングしながら段々と固まっていった感じかな。これだけ長いことバンドをやっていると、あまり最初から話し合う必要はないと思っていて。レコーディングし始めて、最初は「違うなあ」と思うことがあっても、曲を作って、合わせていくと、段々統一感が出てくる。ツアーもやっていると顔を突き合わせるわけだから、ムードは一緒なんだよ、やっぱり。

マエカワ 話し合うこともなく、やりながら「これでいける、いける」ってなっていった感じだったね。

竹安 レコーディングは時間をかけるほどお金もかかってくる。コロナ禍に入った直後は「バンドマンはメシを食っていけるのか?」という不安も少なからずあったし、あまり時間や予算をかけずにいいものを作るっていうのは、これから絶対に大事になってくると思うんですよね。そういう気持ちもあったんだと思う。そのうえで、ギターもダビングしないで、歌のメロディとリズム隊の間のちょうどいいところにいるにはどうしたらいいかとか、そういうことを考えるのは個人的には楽しい作業でもありました。ギター1本で、エフェクターをいろいろ入れるんじゃなくて、いい音が1つ決まったら、あとは手元のボリュームを増減させるとか。そういうことをできる限りやったことで、ギターの可能性と向き合うきっかけになったと思う。

ツアーに行かないと始まらない

──去年の暮れからツアーを再開されて、そこではどんな感慨を得ましたか?

マエカワ まず、本当にうれしかった。ライブはしていたけど東名阪が中心で、いわゆる全国ツアーに行きたくてもなかなか行けないという状況が2年以上続いた中で、ようやく行こうということになったので。よく言うことだけど、うちは「7大都市だけ行けばOK」みたいなバンドではないから。

──そうですよね。

マエカワ 俺たちだけでなくほかのバンドとかもそうだけど、コロナ禍で動員も少なくなったし、俺たちはもともと会場が満員になるようなバンドでもないから。そういう面での不安もあったんだけど、このコロナ禍のムードはいつまで続くかわからないし、「行って考えよう。赤字になったとしても、行かないと始まらないな」と思って。結果として、やっぱり俺たちのバンド活動の核は、いろんな街に行くスタイルなんだなと再確認した。行かないと、バンドがロールしていかないなって。

鈴木 ライブバンドは無数にいるし、状況が違えばそれぞれの考え方があると思うけど、みんなが足並みそろえてストップしちゃうと、文化も途絶えてしまう。それはよくないことだから、ツアーに行けるバンドは行ったほうがいいよ。

小西 僕は単純に、ツアーをやれなくなったことで、自分がやってきたことを改めて考え直したり、この状況をよくするにはどうしたらいいんだろう?ということを考えたりする時間をもらった感じがしたんです。そもそも、ツアー生活は僕が生きていくうえでのパーセンテージのほとんどを占めていたわけで、コロナ禍以前のままだと考えたフリをしたまま続けてしまっていたかもしれないところを、ちゃんと考え直すきっかけになった。そういう意味では、ツアーができなかった2年間は僕にとっては意味のある期間でもあったんですよね。それがあったうえでツアー生活に少しずつ戻れるようになって、やっぱり、めちゃくちゃうれしかった。歳をとると車移動もキツくなるけど、これをやらないと細かくツアーは回れないし、こういうスタイルが好きだから続けていけるし。この先、もとの状況に戻るには時間がかかるにしても、できる限りツアーは続けていきたいと思いましたね。

竹安 たとえコロナがなくても、いずれにせよ自分たちもお客さんも歳を重ねていくし、勢いだけではどうにもならない部分が見えてくるから。このコロナ禍の期間は「それでも続けていくにはどうすればいいのか」を考えるきっかけになったのかもしれないね。

次のページ »

今までのフラカンを壊した「借りもの競走」