9mm Parabellum Bulletが、8月24日にニューアルバム「TIGHTROPE」をリリースした。2019年発売の「DEEP BLUE」以来、約3年ぶり通算9枚目のオリジナルアルバムとなる今作には、作詞・菅原卓郎(Vo, G)、作曲・滝善充(G)のタッグで生み出された「白夜の日々」など既発曲を含む9曲と、滝作曲による9mm節が爆発したインストナンバー「Spirit Explosion」の全10曲が収められている。

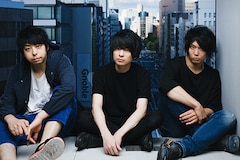

音楽ナタリーでは、アルバムの完成を記念してフロントマンの菅原にインタビュー。2020年のコロナ禍以降のバンドとしてのスタンスを振り返りつつ、「全10曲、約35分」という9mmらしさをコンパクトに凝縮したアルバムの仕上がりを、メンバーとの制作エピソードを交えて語ってもらった。

今年で結成18周年を迎える9mmのライブバンドとしての不動の魂も今作にも宿っている。そんなアルバムを聴きながら、来たる9月9日に始まる全国ツアー「Walk a Tightrope Tour 2022」への思いを馳せつつ、インタビューを楽しんでもらいたい。

取材・文 / 西廣智一撮影 / Viola Kam(V'z Twinkle)

コロナ禍の過ごし方

──ニューアルバムの話題に入る前に、コロナ禍以降の9mm Parabellum Bulletの活動について、改めてお話を聞かせてください。2020年は初のトリビュートアルバム「CHAOSMOLOGY」とシングル「白夜の日々」をリリースしていますが、この頃はどのようなことを考えながら過ごしていましたか?

基本的にはみんなそうだと思うんですけど、自分たちがコロナ禍前までにやっていた活動と変わらない部分、特に演奏する場を設けて、それをちょっとでも多くの人に見せられたらいいなと考えていました。そういう意味では、9mmはわりかしライブをやれていたほうかなと思っていて。新代田FEVERでの無観客配信ライブとか、ツアーで回るはずだった地域向けに撮ったライブをそれぞれ配信するツアー「カオスの百年~Never Ending Tour 2020~」とか、いろいろやれたんじゃないかな。だから、「どうすりゃいいんだよ?」「でもやるしかない」とモチベーションの上がり下がりはあったんですけど、基本的には前向きに過ごしていて。配信ライブに関しても、最初は「ちょっと冷静になっちゃうかもしれない」と思いつつやってみたら、意外と平気でしたしね。そもそも、バンドを始めたての頃ってお客さんが全然いないですよね。

──結成間もない頃はそうですよね。

それに比べたら、スタッフとライブハウスの人たちがいるんで、最初期のお客さんの倍ぐらいは余裕でフロアに人がいますからね(笑)。あと、そもそも9mmは自分たちが没入した演奏を聴かせることで人の心を動かしたいというバンドだから、目の前にお客さんがいない配信ライブでもメンバーが演奏に入り込めれば、それまでと大きく変わらないと思えたし。

──9mmが最初に配信ライブを行ったのが2020年6月30日の「カオスの百年~YouTube Super Chat~」で、ちょうどいろいろなアーティストが本格的に配信ライブに着手し始めたタイミングでした。僕も配信を拝見していましたが、会場で観ているかのような熱量がダイレクトに伝わってくるライブだったと思います。

僕もその頃までにいくつか配信ライブを観たりしていたけど、自分たちがやるならMCとか気にすることなく、演奏に集中できたらいいなと思っていたので、結果いいリアクションが得られてよかったです。

──そこから、11月21日の渋谷CLUB QUATTROでの「2Q2Q」、2021年3月17日のLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)での「カオスの百年 vol.13」と有観客ワンマンライブが続々と実現しました。観客が声を出せないなどいろんな制限がある中でのライブでしたが、そういった現実と向き合ってみていかがでしたか?

年をまたいで感染者が増えて、「どのくらいのキャパでやれるのか?」とかいろいろ考えることはあったんですけど、「あのバンドがこういうライブをしていたぞ」という話が耳に入ってくると、「じゃあ自分たちはどうやるんだ?」と探って。その結果、「9mmはあの会場で、こういうことをやったらしい」という話が周りのバンドやファンの人たち、音楽が好きな人たちにも情報の1つとして伝わったらいいなと思っていました。で、感染した人の報告がなかったとか、あったとしたってこうだったから出たとかありつつ、2020年からの実験の成果として、まずはLINE CUBE SHIBUYAのキャパで有観客のライブが開催できたというのは大きな出来事でした。

──観客のリアクションが拍手だけというのは、ステージに立つ側としてはどんなものなんですか?

一番困るのは、MCでのリアクションがないことぐらい。面白いことを言ったとしても拍手しか返ってこなくて、ウケているのかスベっているのかわからないから(笑)。ただ、演奏が始まるとあたかもお客さんみんなが歌っているんじゃないかなってぐらいの熱量で、「人がいる」というだけでその会場のパワーが全然違うということは改めて実感できました。ライブってただ演奏しているだけじゃなかったんだな、実際にエネルギーを交換していたんだなって。

──観客側としても今まで意識していなかったことにも気付けたり、何が大切なのかを再確認できた2年間でもありました。

僕も仲間のバンドを観に行って、意外な曲をやったときに「うわっ!」って声が出そうになるんだけど、周りを見渡して「ああ、そうだった。すみません!」みたいなことを味わったりもしたし。「みんなもこうやって観ているんだな」と感じつつ、それでもやっぱりリアクションすることでお互いにいいフィードバックが起きているんじゃないかなと感じることもありました。

気分には正直で、なおかつ一番いい方法を取れた

──では、制作においての変化や変わらない部分に関してはいかがですか?

曲を書いている滝(善充 / G)は本人の浮き沈みによって大きく左右されたみたいだけど、ちょっとポジティブモードのときは「白夜の日々」みたいな曲ができて、だんだんバンドにとって風向きが悪くなってきている時期には「泡沫」みたいな曲ができたようです。昨年、「泡沫」のCDをチケットに付けてツアーをやったんですけど、そのツアーは「BABEL」(2017年発売の7thアルバム)とインディーズのときの2枚(「Gjallarhorn」「Phantomime」)の再現ライブで。演奏しながら「泡沫」という曲は「BABEL」に収録されていてもおかしくないなと思ったんですよね。歌詞も変に前向きにみんなを盛り上げようという曲ではないし、そこも「BABEL」の空気とリンクしていたから、自分たちが感じていることや置かれている状況に対して変に逆らったり無理に前向きに行くんじゃなくて、気分には正直で、なおかつ一番いい方法というのを今のところ録れている気がします。それにレコーディング方法についても、僕らも今回のアルバムはリモートで制作したものの、そもそも滝の作業場が以前から茨城にあって、そこでデモを作って僕らに送ってきて、それを聴いてフレーズとかチェックしてという感じだったので、考えてみたらずっとリモートだったという(笑)。

──なるほど(笑)。

制作の初期段階にリモートのプロセスが必ずあって、いざ本チャンで録るときもまずドラムを録って、ベースはドラムのファイルを送ってもらってから自宅で録って、それに合わせて僕と滝がギターを録るという形で進めていたので。その実績があったおかげで、コロナ禍になってもそれほど困らずレコーディングは進められましたね。

──メンバーがそれぞれ住んでいる場所がバラバラで、データをやりとりして作品を完成させるというやり方自体は、以前から存在していましたものね。

多いやり方ではないかもしれないですけど、世の中的にはそんなに珍しくないし、なんの問題もなくできますよね。むしろ、きっちり段取りを組んでやることになるから、よりスムーズに進められる部分が増えたと思います。

迷わず進むための“理想の9mm像”

──ここからは、3年ぶりのオリジナルアルバム「TIGHTROPE」についてじっくり話を聞かせてください。本作の作曲はすべて滝さんが手がけていますが、これまでの9mmらしさをアップデートさせつつ、非常にバラエティに富んだ内容に仕上がったのではと思います。アルバムの方向性はどのように決めていったんですか?

滝はたくさん曲を書いてくるので、まずそれを僕とマネージャーで聴いて相談会をするんです。その段階では「今、自分たちの気分がこうだから」というよりも、リリースするのにふさわしいクオリティに到達しているものを優先的に選ぶことが多かったですね。そのデモの中には3年前に作っていたものもあれば最近作ったものもあったりと時期もまちまちですが、やっぱりクオリティが第一で。あとは、「これはいいものになるはずだから、ちょっとがんばってアレンジしよう」とか、そういう完成型の見通しがつくものを選んでいました。そうすれば、アルバムとしてもおのずと意味が生まれるだろうと思っていたので。

──どの曲も非常に“エクストリーム”感が強い仕上がりです。

そうですね。そのうえ、振れ幅もかなり大きいですし。そのへんに関しては年々、自分で自分に発注している感覚が強まっていて。例えば、「9mmの人たちならこういう曲をやるでしょ?」みたいな、どこか客観視しているようなところがあって、熱を入れて作業をしていても、「9mmが張り切ってやるならこうなるはずだ」とか理想の9mm像みたいなものに対して作業したり、作詞したりする視点が常にある気がするんですよね。だからと言ってステレオタイプになるということではなく。

──それは、前作を超えるために高く設定したハードルのようなもの?

というよりも、迷わずに済むための指針という感じかもしれません。例えば、今作では「タイトロープ」の作詞がとても難航して、レコーディング当日まで完成しなかったんです。それこそ“タイトロープ状態”で進めていたんですけど(笑)、なかなか歌詞の完成型が見えない中でも「ダメだ」というんじゃなくて「こんなにさんざん歌詞を書いているのに、書けないわけがない。きっと、どこかで何かを間違っているはずだ」と、そこまでの過程をさかのぼっていって。ある段階まで戻ったらねじれが解けたんです。そういうところでも「9mmだったらどうするの?」「菅原さんに歌ってもらうんだったらどうするの?」みたいな考えが役立っていますね。

次のページ »

曲を構成するために必要な“時間”に目を向けると

![[週間アクセスランキング]愛用ジュエリー](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2026/0302/BOUCHERON_2.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)