変に小細工を弄せず、覚悟を決めて真正面からじっくり描くこと

──5月9日には「「子供を殺してください」という親たち」の最新17巻が発売されました。友人に暴力を振るってしまうハーフの女の子を描いた「荒れる少女14歳」は、SNSでも話題でしたね。

このエピソードは全7話あり、シリーズでも一番長いんですね。最初に押川さんのプロットを読んだとき、今までとかなり毛色が違うなと思った。ここに出てくるアンナという女の子は、ほかの登場人物に比べると破綻が少ない。だらしない母親との間に葛藤は抱えていても、まあ、どの中学校にもいそうな程度の問題児です。でもじっくり向き合うと、普通でありながら普通じゃない。常にどこかがはみ出していると言うか、その境界線上で揺らいでるような危うさがあります。そういう微妙な違和感って、マンガに落とし込むのはやっぱり大変なんですよね。物語自体に派手な起伏があるわけじゃないので。

──ある意味、作家の力量が問われますよね。今回、特に意識されたことは何でしょう?

変に小細工を弄せず、覚悟を決めて真正面からじっくり描くこと。ボリューム的にも今までにない長さで、読者の集中力が持続するか不安もありましたが、押川さんがプロットに込めた思いを丁寧に拾っていこうと。それだけを考えていました。だからSNSでバズッたときはホッとしましたしうれしかったですよ。こんな地味めな話でも、読者にはちゃんと伝わってるんだなって。その意味で今回の「荒れる少女14歳」は、このチームで17巻まで経験を積み重ねてきたからこそ描けたエピソードだと思います。

──体育祭で走るアンナの表情に、個人的にはすごく揺さぶられました。

あ、うれしいですね。ああいう日常の1コマをどう捉えるかにも、作家によってそれぞれ個性が出る。そこもまた、ノンフィクション系マンガの面白さだと思うんですよ。

──17巻収録の「逆引き出し屋」は、反対にコロナ禍以降の社会の闇を抉るような内容で。

はい。自治体から民間委託された「基幹相談支援センター」が対応の難しい対象者に対しては深く関わることなく、ただ右から左ヘ動かしているだけという実態があります。本来は適切な治療が必要な人を安易に退院させて、問題が起きても「本人の意志を尊重した」と言い逃れる。まさに押川さんの本領という感じの、社会派ネタですよね。面白いと言ったら語弊があるけれど(笑)。制度の不条理に驚きつつ、こちらは楽しんで描けました。

ネームを切っているときが、何より一番楽しい

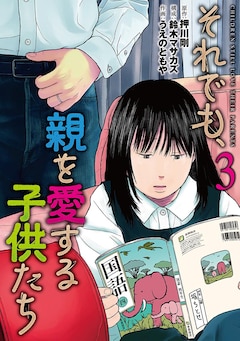

──5月9日には同じく押川さん原作の「それでも、親を愛する子供たち」最新3巻も発刊されました。2023年11月に始まった本連載では、うえのともやさんが作画を担当。鈴木さんは構成を手がけておられます。なぜこのようなチーム編成を?

これはシンプルに、時間的な制約が大きかった。「「子供を殺してください」という親たち」のほかにも、児童精神科医・宮口幸治先生の「ケーキの切れない非行少年たち」のコミカライズも始まっていて、もはや作画のキャパシティがいっぱいだったんですね。でも面白い原作を前にすると、どうしてもやりたいという気持ちが勝っちゃう(笑)。それで僕のアシスタントをしてくれてるうえの君に画を任せることにしました。仕事量が増えて大変ですけど、チーム全体の経験値も上がってますし、すごくいい感じで進んでるんじゃないかなと。

──作業を分担するにあたって、何か気をつけていることはありますか?

コミュニケーションを密に取りつつ、風通しのよさを保つことかな。表情のニュアンスなんかはマンガの命なんで、そこは細かいところまで打ち合わせます。でもやっぱり、うえの君にはうえの君にしかない個性があるので。ところどころ「僕にはこれは描けないな」という線とかアイデアが混じってくるんですよね。それがやっていて面白いし、なるべく取り入れていこうと思っています。押川さんが僕のアレンジを受け入れてくれるように、その方が作品に奥行きが出ますから。もともと気心も知れてますし、ストレスはほぼないですね。あともう1つ。本作の構成を手がけて、自分なりに再確認できたことがあったんですよ。

──何でしょう?

自分はネームを切っているときが、何より一番楽しいんだなと。

──ああ、なるほど。

本当に苦にならないんですよね。いい原作をもらうと、最初の見開きからストーリーの流れからクライマックスのコマまで、ビジュアルでどんどん浮かんで来る。さっきも話題に出ましたけど、マンガって画のうまさと同じくらい読ませるリズムが命ですから。そのためにはコマの運び方も重要ですし。長々した説明ゼリフもできるだけ削りたい。登場人物たちの自然なやりとりで、込み入った背景をいかにわかりやすく伝えるか。何度もネームを見直して、その精度を上げていく作業が根っから好きなんです。

──ちなみにネーム作りの構成力や瞬発力って、どうすれば上がるのでしょう?

僕の場合、強いていうと映画をたくさん観ることですかね。最近は歳のせいか、タイトルはおろか、下手したら内容まで忘れちゃうんですけど。でも演出とか物語の語り口とか、感動したときの感覚のようなものは無意識に染み込んでるんだと思います。そうじゃないと観ている意味がない(笑)。ネームを切るとき、その断片がパッと出てくるんでしょうね。

──誰かおすすめの監督さんはいますか?

人それぞれの相性があるし、テーマやジャンルによって参考になる作品も変わってくるので。あまり名作や名匠にはこだわらず、とにかく数を観るのがいいと個人的には思います。ただ若い世代の人たちには「吉田恵輔監督の作品は参考になるよ」という話はけっこうしますね。最新作だと「ミッシング」(2024年)ですが、吉田恵輔監督の作品にはずれはありません。最近だと「空白」(2021年)とか、すごく見応えがあった。吉田さんの映画も、善と悪の境界線がつねに曖昧じゃないですか。善意が暴走して人を傷つけたり、逆に悪意が真実を突いていたり、人間そのものを描いている感じがする。何よりエンタテインメントとして、すごく面白いですからね。

──押川さん本人が登場する「「子供を殺してください」という親たち」に比べて、「それでも、親を愛する子供たち」はややフィクション度が高い。実在の人物をモデルにした「サニーベル学園」という架空の児童養護施設が舞台になっています。2つのシリーズでアプローチを変えている部分はありますか?

いえ、基本は同じですね。変にドラマチックに脚色せず、問題を抱えた家庭とその子供たちをありのまま描くこと。その軸だけはブレさせないよう、常に意識しています。「「子供を殺してください」という親たち」と質感が違う部分があるとしたら、職員の描き方かな。こういう施設で働くのって、本当に大変じゃないですか。誰もが押川さんみたいに肝が座ってるわけじゃない。待遇も決してよくないし、みんなそれぞれ自分の生活もあって。子供たちにどこまで深く関わればいいのか、悩みながらがんばってると思うんです。そういう普通の人の悩み、葛藤、気持ちの揺れも丁寧に拾っていきたいなと。

──現在4本の作品を連載中ですが、今後描いてみたい素材があれば最後に教えてください。

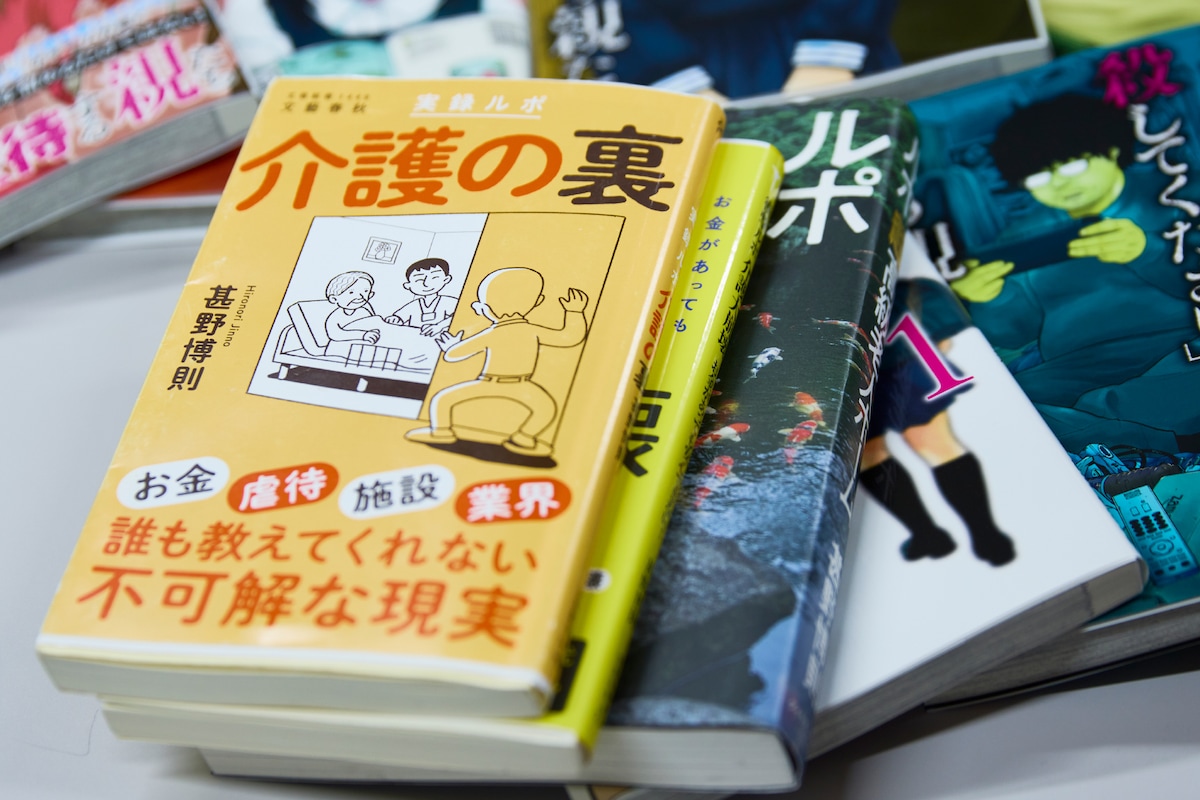

今は老人介護をテーマにした連載を準備中です。原案は「実録ルポ 介護の裏」(文藝春秋)、「ルポ 超高級老人ホーム」(ダイヤモンド社)というノンフィクションを書かれた甚野博則さん。この方は元週刊文春の記者さんで、フットワークを生かして介護システムの闇に迫っていかれる。いただいたプロットもミステリー仕立てで、とにかく面白いんです。担当編集たちと新しい作画担当の方を見つけ、チームワークを構築していくのも楽しみですしね。それ以外にも描きたいネタは、本当にいろいろある。

──マンガという表現を通して、人があまり目を向けない側面に光を当てたい?

うん、そうですね。そこにある現実を、善悪というフィルターをいったん外して、ありのまま描くのが楽しい。いろんな試行錯誤を重ねてきましたが、僕には結局、それが向いてるんだと思います。

プロフィール

鈴木マサカズ(スズキマサカズ)

愛知県出身。京都精華大学芸術学部卒。ビッグコミックスピリッツ増刊21(小学館)にてデビュー。「ダンダリン一◯一」(原作:田島隆)、「銀座からまる百貨店 お客様相談室」「マトリズム」などの連載を経て、2017年に月刊コミック@バンチ(新潮社)で「「子供を殺してください」という親たち」(原作:押川剛)を連載開始する。以降、「ケーキの切れない非行少年たち」(原作:宮口幸治)、「それでも、親を愛する子供たち」(原作:押川剛、作画:うえのともや)、「教育虐待 ―子供を壊す『教育熱心』な親たち」(原作:石井光太、作画:ワダユウキ)など、ノンフィクション作品のコミカライズを多数手がける。

「子供を殺してください」という親たち - 原作:押川剛 漫画:鈴木マサカズ / #01:【ケース1】精神障害者か犯罪者か | コミックバンチKai

それでも、親を愛する子供たち - 原作:押川剛 構成:鈴木マサカズ 作画:うえのともや / 第1話【ケース1】にんじん① | くらげバンチ