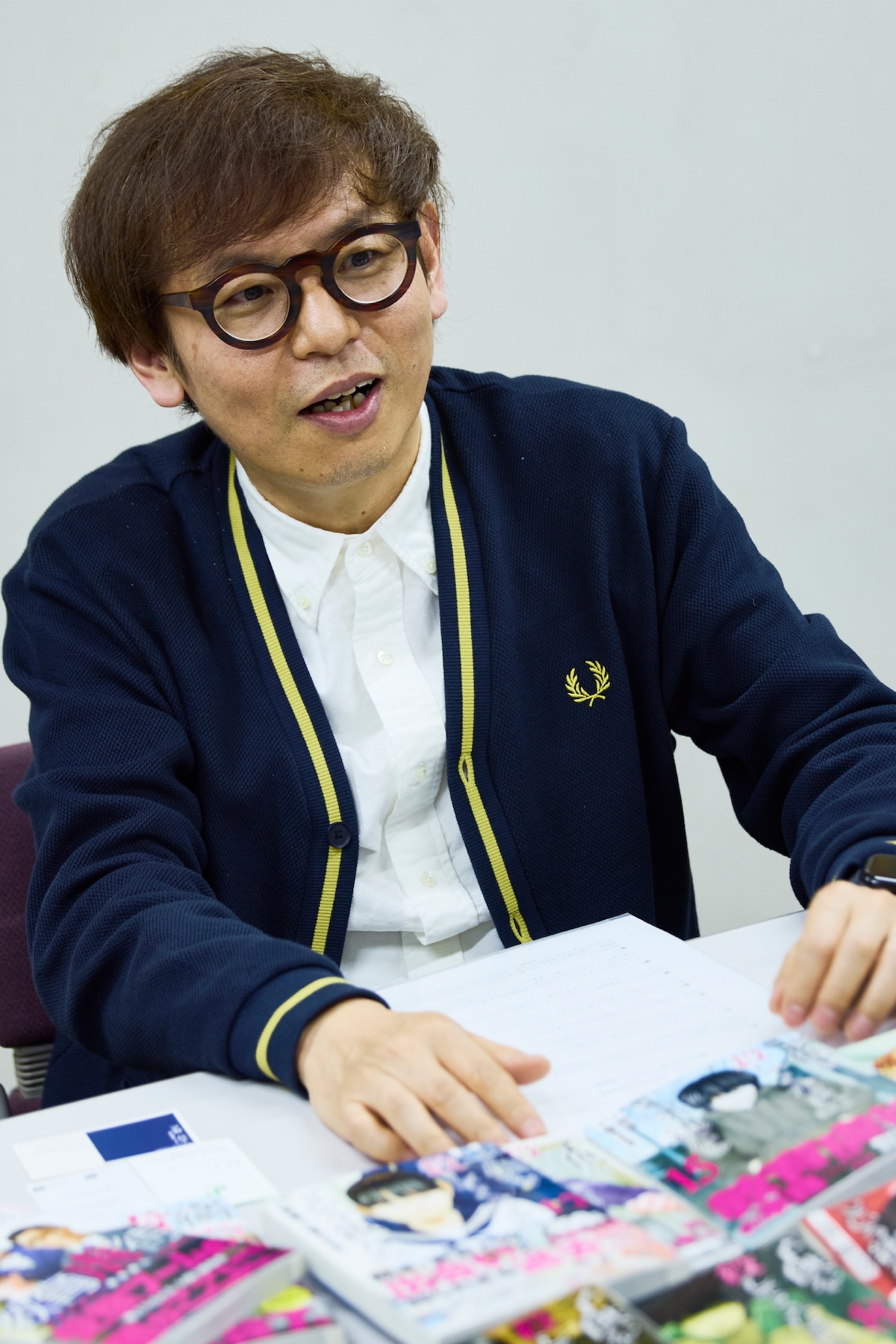

「「子供を殺してください」という親たち」「ケーキの切れない非行少年たち」など、幅広い層に衝撃をもたらしたノンフィクション作品のコミカライズで知られる鈴木マサカズ。構成担当も含め、4本の連載を抱える多忙の鈴木だが、現在の執筆スタイルにたどり着くまでには、さまざまな試行錯誤があった。

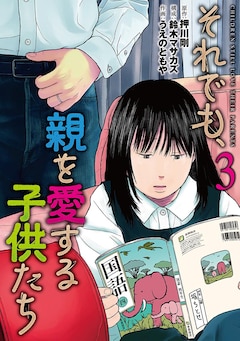

コミックナタリーでは、「「子供を殺してください」という親たち」17巻と「それでも、親を愛する子供たち」3巻の発売を記念しインタビューを実施。マンガ家としてキャリアを重ねる中、鈴木はなぜ「原作付きマンガ」にたどり着いたのか? ノンフィクション作品を描き続ける真意にも迫った。

取材・文 / 大谷隆之撮影 / 番正しおり

試行錯誤の中、手応えを感じていたのが「原作付きマンガ」

──「「子供を殺してください」という親たち」は2017年春、月刊コミック@バンチ(新潮社)誌上で連載が始まりました。原作はその2年前に新潮文庫から刊行され、幅広い層に衝撃をもたらした同名ノンフィクションです。最初にオファーを受けたときは、どう思われましたか?

誇張ではなく、身体に電撃が走った感覚でした。まず、タイトルのインパクトが圧倒的じゃないですか。一体何が書かれてるんだろうと、有無を言わさず読者を引き込む力がある。僕自身、オファーのメールを読んですぐに電子書籍を購入しまして。ダウンロードして読みだしたら、もう止まらなくなってしまった(笑)。こんな面白い話というと誤解を生むかもしれませんが、この原作を自分がマンガにしていいのかと。そういうシンプルな衝撃が、まず最初にあった気がします。

──なるほど。

今にして思えば、タイミングも絶妙だったんですよ。運命的と言うとちょっと大げさですけど、当時たまたま考えていた方向性とシンクロする部分も大きくて。このチャンスは絶対逃しちゃいけないという直感があった。それで原作を読み終えてすぐ「ぜひやらせてください」とお返事したんです。

──その「シンクロ」というのは、具体的にはどういうことでしょう?

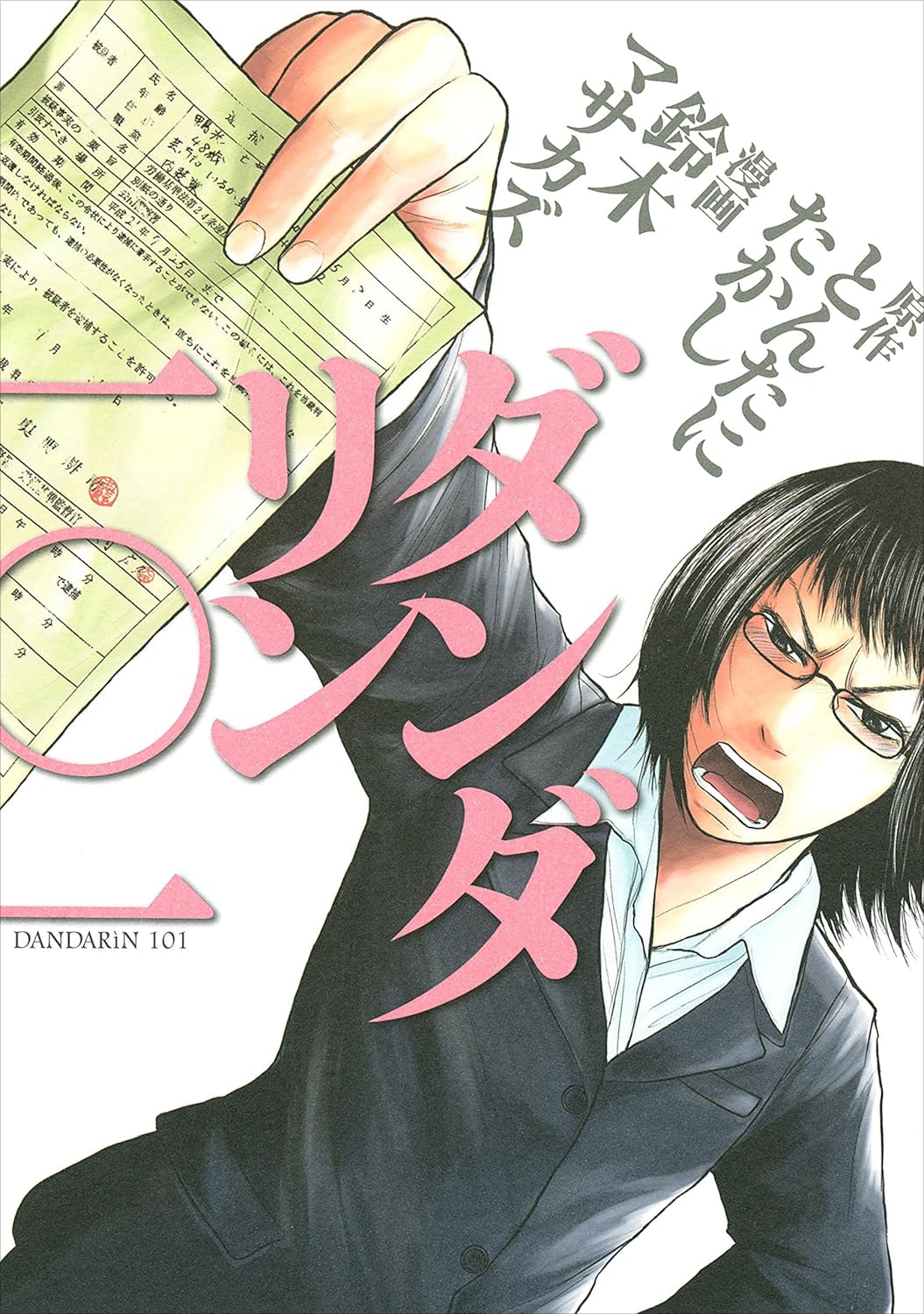

お話をいただいたとき、僕は40代の半ばだったのかな。周囲からもベテランと呼ばれることも増えてきて。マンガ家としての将来像についていろいろ考えていたんです。僕自身のキャリアだけじゃなく、たぶん業界的にも過渡期だったんだと思う。電子書籍が本格的に普及し、マンガ界全体の空気感も大きく変わりつつあった時期だったので。その中で仕事を続けていくには、自分のどこに強みを見出すべきなのか。数年間ずっと悩みながら試行錯誤を続けていました。そこで僕なりに手応えを感じていたのが、原作付きのマンガだった。最初にチャレンジしたのは「ダンダリン一〇一」という作品なんですけど。

──2010年にモーニング(講談社)に掲載された労働基準監察官の内幕ものですね。このときは「カバチタレ!」の田島隆さんが原作を担当されて。

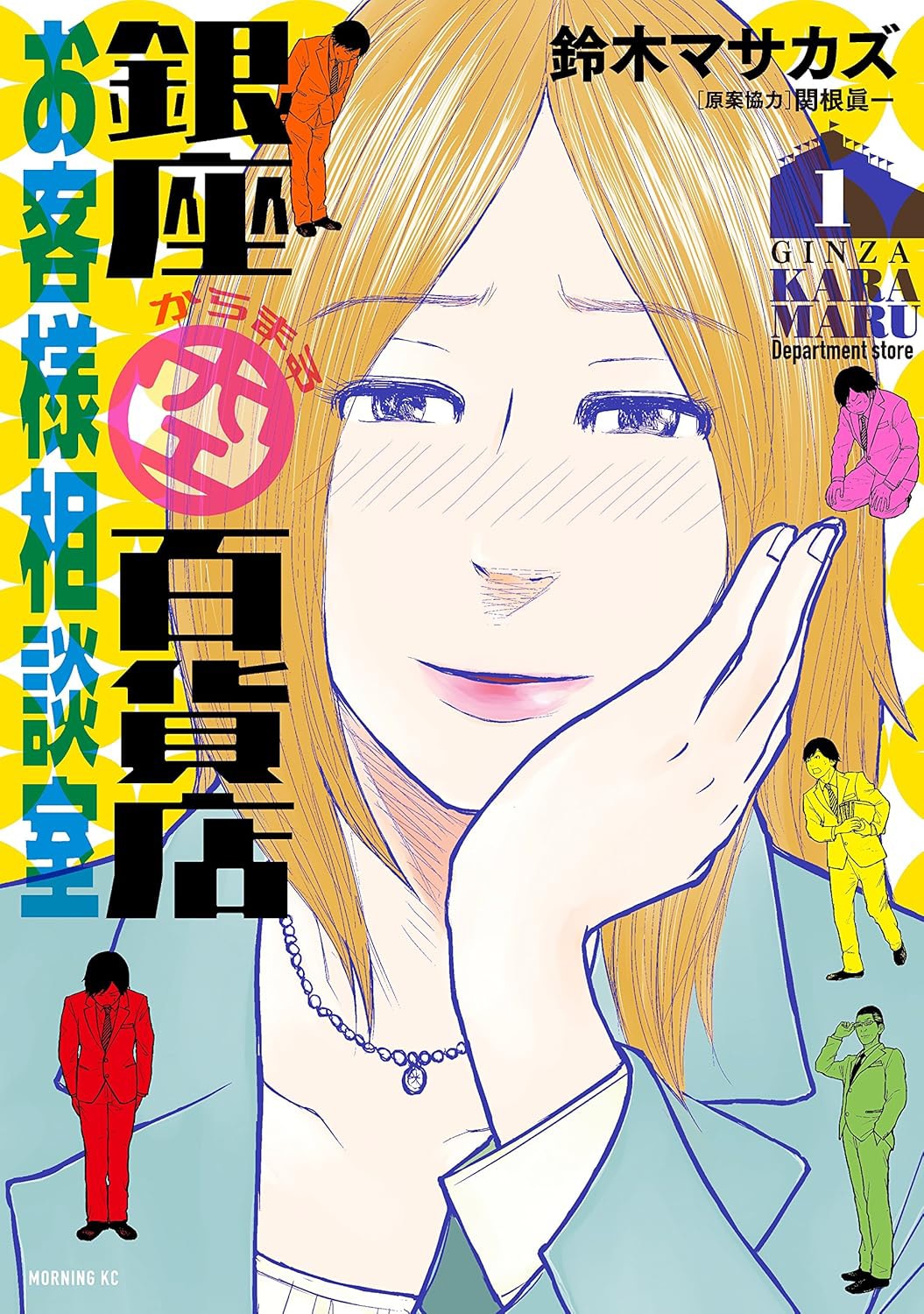

はい。自分から編集部に提案して始めさせてもらいました。とはいえ最初はノウハウもないし、しかも性格も今よりずっとアオかったので。連載中はずっと、担当の編集さんと衝突してばかりだったんです。毎回かなり壮絶なバトルがあって、終了時にはクタクタだった(笑)。結局、単行本も1巻で終わってしまったんですが、今思うとこの経験が本当にいい勉強になりました。何年か後には思いがけずドラマ化もされたりして、反響の大きさも肌で実感できましたし。厳しく接してくれた担当さんには今でも感謝しています。で、2015年には同じモーニングで「銀座からまる百貨店 お客様相談室」をスタートさせたんです。このときもやっぱり、実情をよく知る方に原案協力という形で入っていただいて。

──同じお仕事系マンガでも、こちらはクレーマー処理がテーマ。デパートの苦情対応係の過酷すぎる現状が描かれています。

いわゆるモンスタークレーマー、今で言う“カスハラ”の問題ですよね。世間の注目度が高まってたこともあって、これも予想以上に反響があった。実は僕、この作品で初めて読者アンケートの1位をとれたんです。マンガ家としてちゃんと描きたいものが描けている充実感もあって。単行本こそあまり売れなくて5巻で終わっちゃったんですけど、自分なりに、ようやく何かを掴みかけている気がしていた。その連載がひと段落した後に、たまたま「「子供を殺してください」という親たち」の依頼が舞い込んだので。自分的にはもう、これ以上ないほど絶好のタイミングだった。

──ちなみに新潮社の担当編集者である岩坂朋昭さんもやはり「銀座からまる百貨店」を読んで鈴木さんへのオファーを決めたと伺いました。いわく「激怒したクレーマーはもちろん、それにひたすら耐えるお客様係の表情が抜群によかった。静けさの中に独特の狂気が宿っていて、そこに惹かれた」と。

あ、そこを見てくださってたのはうれしいな。昔から僕、人間観察がすごく好きで。だから、本当に追い詰められた人間がどんな顔をするかにすごく興味があるし。できればそれをマンガで描きたいなと思う。自分の想像力でストーリーを創るのもいいけど、リアルな人間模様をマンガに落とし込むのはもっと好き。それがシビアであればあるほどワクワクするし、いろんな見せ方を工夫したくなるんです。そういう意味でもたぶん、ノンフィクション向きの性格なんでしょうね。

ベースにあるのは、原作に対する圧倒的なリスペクト

──ここで改めて「「子供を殺してください」という親たち」の内容について振り返らせてください。原作者の押川剛さんは、日本初の“説得による精神障害者移送サービス”を立ち上げた方で。

はい。重度の統合失調症、強迫症、ひきこもり、薬物やアルコールへの依存症。今の世の中にはそんな深刻な問題を抱えた子供が、水面下でかなり存在しています。難しいのは大抵の場合、本人に病識(自分が病気だという認識)がないことで。本来は精神科医療とのつながりが必要なのに、適切な対応が取られないまま放置されているケースも多い。家庭は崩壊寸前で、それこそ親がわが子について「いっそ死んでくれたら」と口走るほど、追い詰められてたりするんですね。押川さんが設立した「トキワ精神保健事務所」は、そんな親たちの依頼に30年近く対応してきた。しかも子供たちを強制的に連れ出し、収容するのではない。本人とガチで向き合い、説得によって医療につなげる活動に徹しているところが本当にすごいなと。

──その壮絶な体験談を、鈴木さんはマンガにされているわけですね。最初に押川さんと会ったときの印象は覚えておられますか?

それはもう強烈でしたよ。文字どおり身体を張って壮絶な現場と向き合ってきた方なので、とにかく肝が座ってるというか。きれいごとがまったく通じない。つねに経験に裏打ちされた野生の勘があって。薄っぺらい言動はすぐ見透かしてしまうような雰囲気がありました。なので、最初は怖かったです。僕みたいな理屈っぽい人間を本当に認めてくれるのか、はっきり言って不安だった。でも一緒に仕事を始めてみると、意外に相性がよかったんですよね。今も正直、性格面では水と油ぐらい違うと思ってるんですけど(笑)。こと共作のプロセスにおいては、お互いの領分を認めあって、絶妙のバランスで進められている。ベースにあるのはもちろん、原作に対する圧倒的なリスペクトです。仕事に対するあの姿勢、もっと言えば生き方は誰も真似できない。

──それは例えば、どういった部分ですしょう?

なんだろう……「「子供を殺してください」という親たち」には、とんでもない問題児がたくさん出てくるじゃないですか。妄想に駆られ包丁を振りかざす子もいれば、飲酒とひきこもりで老いた両親の財産を食いつぶす子もいる。押川さんはそういう“対象者”たちに厳しい現実を突きつけ、心を抉るような言葉も投げかけます。でも決して、彼らを理解不能な怪物とか、社会の異物としては見てない気がするんですね。むしろ子供たちと向き合うことから逃げ、問題を深刻化させているのは親のほうじゃないかと。

──そういえば第1巻のあとがきで、押川さん自身が「親は子供をトラブルメーカーだと思っているが、その子供は家族のトラブルを体現している」という趣旨のことを書かれていて、とても印象的でした。

そう! まさにそれが、このシリーズ全体に通底する視線だと思うんですよね。ですから押川さんからもらったプロットをマンガ化する際にも、そこはすごく気をつけています。表面はどんなにセンセーショナルに見えても、その家族を特殊な例としては描かない。むしろ一歩間違えば自分だってそうなるかもしれないという、紙一重の存在として意識しようと。連載スタートから8年経ちましたが、そこは変わってません。問題を抱えた子供だけじゃなく、親についてもまったく同じことは言えると思う。

──と言いますと?

本作にはとにかくひどい親がたくさん登場しますよね。例えば幼い子供に虐待を繰り返し、とことん心を歪ませてしまう親。それでいて世間体を恐れ、家庭内のトラブルをひた隠す親。これまで16巻を通じて、もっとひどいケースもたくさん描いてきて。ペンを握りながら「とんでもねえな」と憤ることも多々あります。でもその反面、自分にそういう要素がまったくないとは言い切れない気もするんですよ。

──なるほど。そこもあくまで、紙一重の存在として捉えたいと。

できる限りそうしたいなと思っています。押川さんともよく話すんですが、人ってやっぱり、都合の悪いことからは目を背けたいじゃないですか。特に近年は「地域共生社会」とか「自己決定権」みたいな意識がどんどん強まってきてるので。理想自体はすばらしいんだけど、本人に病識のない人を医療につなぐのが難しくなってるんですね。そうすると親も、どんどん「子供の意思を尊重する」というお題目に逃げ込みがちになる。面倒事を避け続けた結果、それこそ地獄絵図みたいな家庭が地域内に放置される結果になるわけです。でもそういう責任回避の構図って、この社会のどこにでも存在するでしょう。

──そうですね。誰もが現実と向き合うことを避け、トラブルがたらい回しにされていく。

たぶん僕が「「子供を殺してください」という親たち」で一番描きたいのは、その部分だと思うんですよね。その意味では自分も含めて、誰にとっても他人事じゃない。言うまでもなく精神障害というのは、とてもセンシティブな題材です。ちょっとでもセンセーショナリズムや露悪趣味に流れてしまえば、すぐ偏見を助長してしまう。描く側には細心の注意が求められるし、編集部や出版社にも相当な覚悟が必要です。だからこそ自分は色眼鏡をかけず、ありのままの事実を知ってもらいたいという気持ちが強いですね。

自分たちでもよく「これは奇跡のチームだね」と話してる

──反対に、原作者がマンガ家の領域を尊重してくれていると感じる部分は?

マンガとしての見せ方を任せてくれるところ、ですかね。当たり前だけど、原作をただ単にコマに割り振っただけでは、面白い作品はできない。読者を引き込むためには、やっぱりマンガ特有のリズムとかメリハリが欠かせないんですよ。エピソード全体の中で、どのシーンのどういう描写に感情のピークを設定するか。その点、押川さんの書くプロットはマンガ家の想像力をものすごく刺激してくれる。読みながら「あ、ここを広げて描きたい」というポイントが、画として頭に浮かんできます。そういうのって大抵、ストーリーの大筋とは直接関係のない、なんでもない1行だったりするんですけど。

──何かとりわけ、記憶に残っているページはありますか?

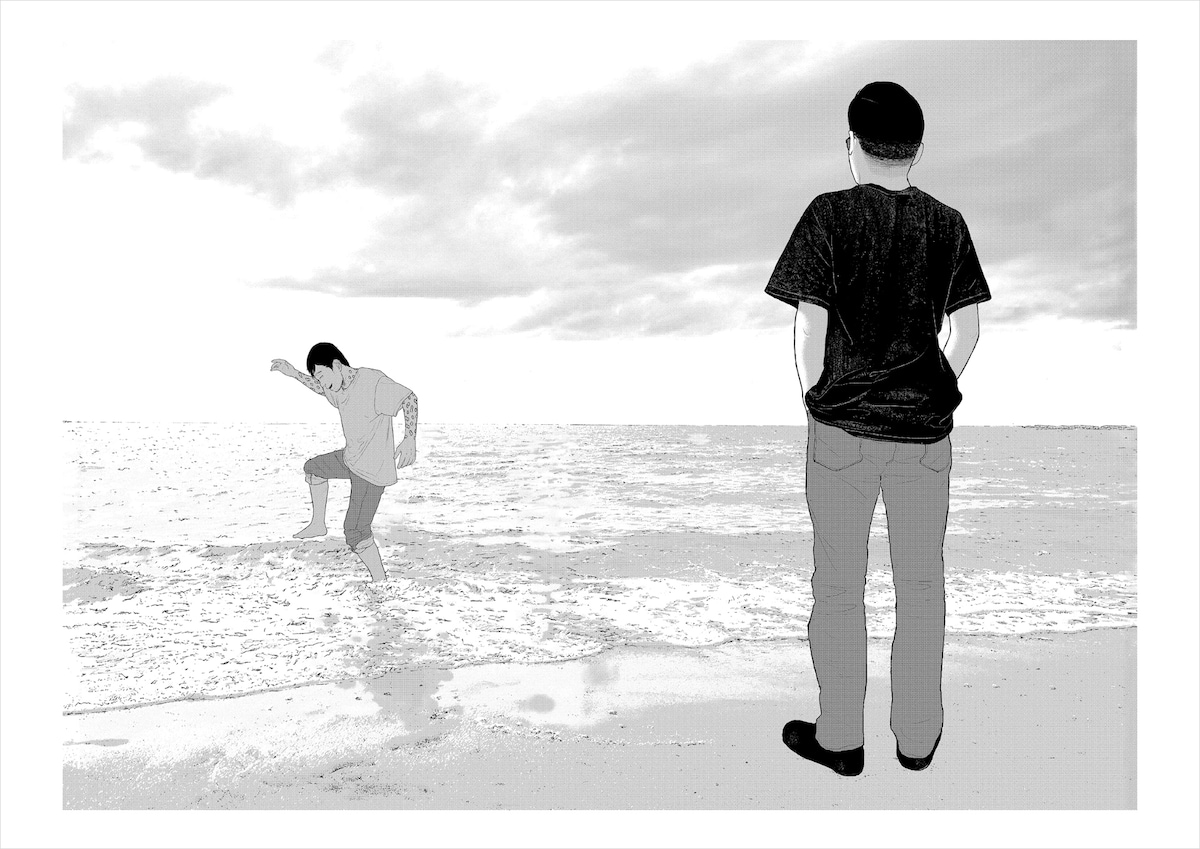

パッと思い浮かぶのは「すべて弟にのしかかる」というエピソードかな(単行本5~6巻収録)。ここに出てくる統合失調症の男性は、県内のどの病院も受け入れを拒否された対応困難な患者さんで。家族への暴力だけでなく、自己破壊衝動もすさまじい。身体じゅうがタバコの“根性焼き”の跡でいっぱいなんですね。そしてたった1人の弟が、長年その世話を押しつけられきた。押川さんの関与もあって結局、この兄は家族を離れ、ある病院に再入院することになります。車でそこに向かう道すがら、2人が浜辺に降りるシーンがあって。そのときは見開き2ページをまるまる使って、無邪気にはしゃぐ兄とそれを見つめる押川さんを描いた。

──とても美しいシーンでした。

ありがとうございます。これももとのプロットでは、本当にちょっとした描写だったんですよ。でもその一瞬に、実はこのシリーズのエッセンスが凝縮されている気がして。どうしても広げたくなっちゃったんですね。押川さんはそういうアレンジに寛容というか、本当に何も言わない(笑)。すごく押しが強そうに見えて、マンガ表現の領域については描き手を尊重してくれます。

──お互いが補い合って、絶妙なバランスが取れている。

だと思います。僕は僕で、絶対に手を加えちゃいけない部分については最大限気を使いますし。その意味では、編集の岩坂さんもそうですね。原作者とマンガ家のちょうど中間に立って、両方の気持ちを汲んでくれるから、新しい発想がどんどん出てくる。ちょっと手前味噌だけど、自分たちでもよく「これは奇跡のチームだね」と話しているんですよ。