2025年を7年ぶりのカウントダウンライブで締めくくり、2026年に突入したポルノグラフィティ。彼らは今年、「種・水・果実」をテーマに活動を展開することを予告しており、“種”となる新曲のリリース、「20thライヴサーキット“水”」と銘打たれたツアーの開催を経て、秋には約4年ぶりとなるオリジナルアルバム「果実」を発表する予定だ。

“種”となる新曲の1つは、今年1月に配信リリースされた最新曲「はみだし御免」。直木賞作家・今村翔吾の小説「羽州ぼろ鳶組」シリーズの第1作「火喰鳥」を原作にしたアニメの主題歌として制作されたナンバーだ。ロックモードのポルノグラフィティを堪能できるアグレッシブな1曲に仕上がっている。音楽ナタリーでは「はみだし御免」のリリースにあわせて岡野昭仁(Vo)と新藤晴一(G)にインタビュー。近況を交えつつ、「種・水・果実」について語ってもらった。

取材・文 / もりひでゆき

ポップスとはなんのための器なのか?

──ポルノグラフィティの2025年は、その存在感を改めて音楽シーンに強く提示した1年だったように思います。振り返ると、どんな思いがありますか?

岡野昭仁(Vo) 簡単な言い方になっちゃいますけど、すごくラッキーだった感覚がありますよね。「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」に「THE REVO」という曲を使っていただけたことで、アニメのファンの皆さんをはじめ、たくさんの方々に僕らの価値を見出してもらうことができた。それプラス、「アゲハ蝶」を「良いこと悪いこと」というドラマに使っていただけたこともすごく大きくて。あれに関しては、僕たちはなんにもしてないんですけど(笑)、ドラマのスタッフサイドの方々を含め、改めて愛でてもらうことができたのは本当にうれしいことでした。20数年前の曲ではありますけど、今の中学生とか高校生の子たちにとっては新曲みたいなものでもあって。そういう聴き手の循環みたいなことは、僕らにとってすごくありがたいことですね。

──これまでの軌跡を改めて見つめ直すことにもつながりそうですよね。

岡野 そうそう。2ndアルバム「foo?」の再現ライブをやったファンクラブツアー(「FANCLUB UNDERWORLD 6」)で全国を巡ったことも相まって、これまでの時間を回顧する瞬間がすごく多かった。そういうモードの中で活動できたことは、自分としてのモチベ―ションをより高めることにもなったと思います。

新藤晴一(G) 去年の後半からはわりと精力的に活動してきて、それが今年の活動にしっかりつながっている実感がありますね。活動を長いこと続けていると、時期によって活動自体の濃淡があるものなんだけど、濃い時期は思いきり濃いほうがいい。今年はグッと濃い活動になると思うので、去年はそこに向けてしっかりと思うように動けた1年だったんじゃないかな。

──NHK広島「被爆80年プロジェクト わたしが、つなぐ。」のテーマソング「言伝 ―ことづて―」が生まれたのも昨年の大きなトピックだと思います。年末のライブで昭仁さんは「大切な曲になった」と思いを告げていましたよね。

岡野 はい。テーマが大きいだけあって、構えてしまう気持ちは正直ありましたけど、とても勉強になった制作でしたね。平和であったほうがいいというのは当たり前の話ではありますけど、そこから目を背けず、しっかりと向き合うことの意味を考えさせられたというか。小さな力ではありますけど、広島県民として、そしてミュージシャンとしてしっかり向き合えたことは非常に意義のあることだったと思います。

新藤 曲を作るにあたって、ポップスとして何をやるべきなのか、ポップスとは何を得意とするジャンルなのか、なんのための器なのか、みたいなことを自分なりにすごく考えました。正直に言えば自分たちでは扱いきれないほど大きなテーマではあったけど、それを音楽として扱えばより効果的に響くであろうこともよくわかった。ただね、やっぱりそのテーマを直接的に落とし込むのはすごく難しかったな。そこに気付けたという意味でも「言伝 ―ことづて―」での経験は本当に勉強になりました。

こだわりが感動を生む

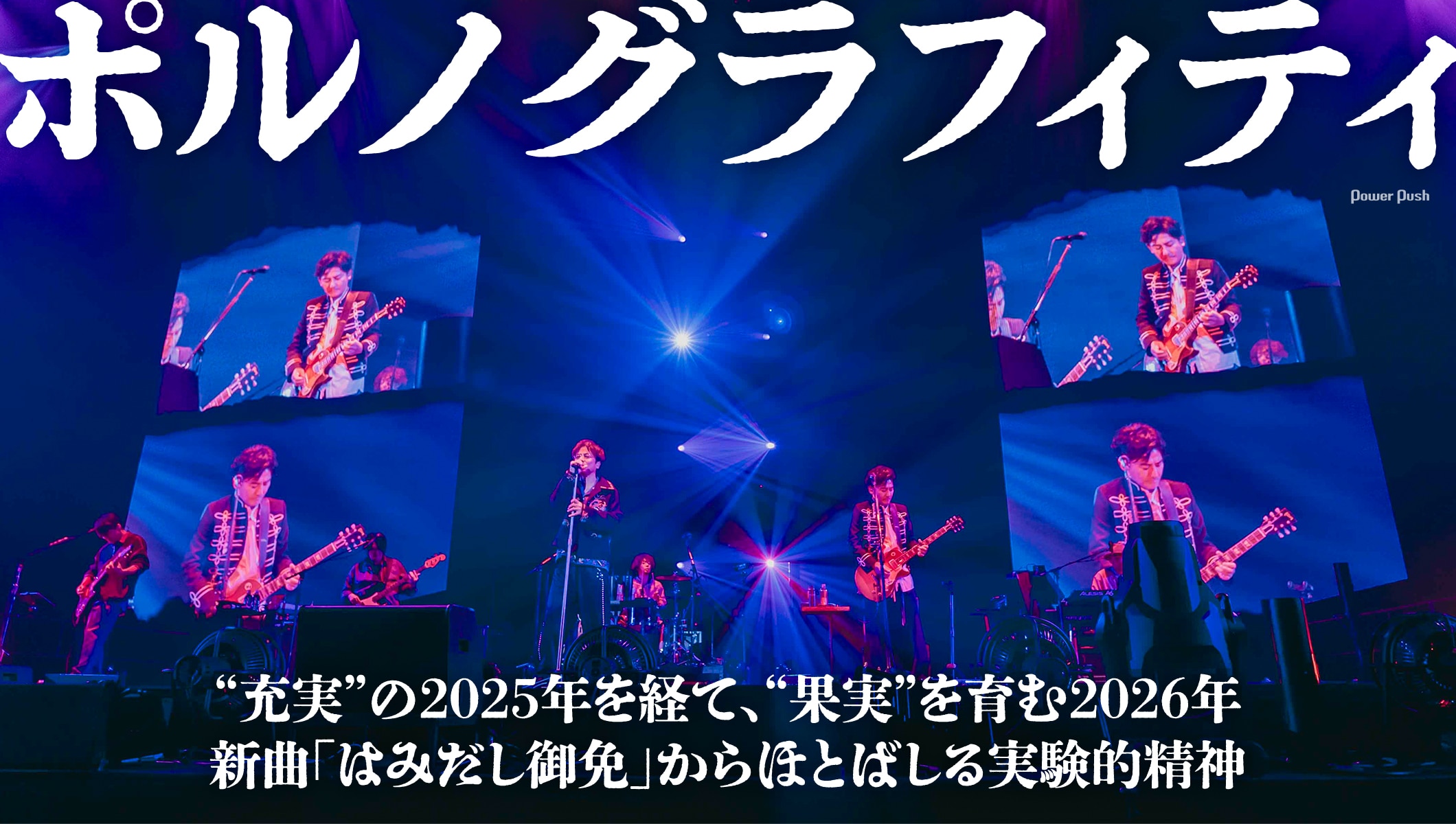

──年末には全3公演の「みなとみらいロマンスポルノ'25 ~THE OVEЯ~」が開催されました。ファイナルとなる12月31日公演は、約7年ぶりのカウントダウン公演で。

岡野 めっちゃ楽しかったな(笑)。あのライブがあったから、去年はモチベーション高く活動できたところもあったと思う。個人的には自分なりのアップデートができたらいいなという思いから、スペインに行くというわがままを言わせてもらったりもして。実際アップデートできたかはさておき、そういった経験を経てポルノに立ち返り、いい形でライブにも向き合えた感覚がありました。自分たちの最高値を年末に更新するぞ、そんな思いを持ってステージに立ってましたね。

──僕はカウントダウン公演を拝見しましたが、声が枯れるほどに歌を、思いを飛ばし続けていた昭仁さんの姿が印象的でした。

岡野 声を枯らしてしまったのはかなり悔しかったんですけどね。ボーカリストとしては3公演ともベストの状態で乗り切りたかった。ただ、なかなかそうもいかないこともあるなっていう(笑)。特に31日はファンクラブ会員限定ライブでもあったので、たとえ声が出なくても絶対に盛り上がってくれるはずという思いが気持ちを後押ししてくれたんですよ。僕としてはみんなの気持ちを踏みにじらないように、全力でパフォーマンスすることだけを考えていました。20数年前、ボイストレーナーの先生に怒られたことがあって。「あんたの声が出ているかどうかなんて見てる人には関係ない。そこで心が折れてる姿を見せてどうするの? そんな人のライブを誰が見たいの?」っていう言葉をもらったんですけど、それが27年目の年末に生きてきたなという(笑)。ファンクラブの方々の前だったからこそ、特にそれを思いながらライブをしましたね。

──晴一さんはどうですか?

新藤 振り返ると、ここ数年の自分らはショーとして追求しきれていないところがすごくあったなと思ったんです。25周年以降、ちょっとゆったりしていた時期にいろんなミュージカルやライブを観たことで、そう感じるようになった。ポルノのライブとしては、我々2人がステージに立つということがもちろん一番であることは間違いないし、それだけでもファンの人はある程度、納得してくれる。そういう関係だと思うんです。それは本当にありがたいことなんだけど、ショーという意味においてはそこにあぐらをかいていたところが正直あるなと。だから昨年末のライブでは僕らはもちろん、スタッフやサポートミュージシャンも含め、もうちょっとしっかりやることにしたんです。今後もライブを重ねていく中で、その指針となるようなライブを年末にできたことは僕らにとって大きな意味があったなと思います。

──ポルノのライブからは毎回、想像以上の感動を受け取っていたので、「あぐらをかいていた」という発言はちょっと意外です。具体的にはどんな部分を変えたんですか?

新藤 ステージにめっちゃたくさんダンサーが登場するとか、そういうことではまったくなくて、本当に些細なことではあるんですよ。変化というよりは、細部まで詰めたと言ったほうがいいかな。例えばビジョンに歌詞を出す際のフォントひとつでも伝わり方は違うわけですよ。どんなフォントであってもファンの人たちが文句を言わないことはもちろんわかってるし、曲にバッチリ合うフォントを選んだとしても、そこに対して感想をもらえることはほぼないことも知ってる。でも、そういう部分にまでこだわることこそがエンタテインメントだし、だからこそ感動を生むと思うんです。神は細部に宿るみたいなことを言うと白々しいけど、そういう小さな積み重ねによって自分たちが表現したことがより伝わりやすくなる部分は絶対にあるので。

──“反転”というテーマをもとに、さまざまなタイプの楽曲が心地いい流れで並べられていたライブには、そんな思いが込められていたんですね。

新藤 「練られたライブだな」っていうのがなんとなくでも伝わっていれば、それで十分なんだけどね。曲順は昭仁が中心となって考えたけど、そういうのも含めてうまくいった実感はあるかな。

──今回はひさびさの曲もかなり盛り込まれていましたよね。

岡野 そうですね。新しい曲と過去の曲の融合、そこにも“反転”という意味を込めました。ライブに来る人は皆さん、その内容に関していろいろ予想をするじゃないですか。今の時代はそれがSNSを通して目に入るので、「おお、よくわかってるじゃん」と思うこともあるし、「じゃあ、それを上回ってやる」と考えたりもするんですよ(笑)。冒頭に「THE WAY」を入れたり、そこから“way”つながりで「Search the best way」が続いたり、「THE OVEЯ」というタイトルなのに「はじまりも終わりもなく」と歌ってる「Montage」が来たり、細かいところまでいろんなことを考えながら内容は詰めていきましたよね。いろいろ想像し、考察しながら楽しんでくれたらいいなという思いで。

次のページ »

“当て書き”的に作っていった「はみだし御免」