人は週刊のエンタメに慣れている

──では現在の編集部の仕事についても聞かせてください。どんなフローでマンガ制作をされているのでしょうか。

チーフ まずは作家さんへのお声がけからですね。これは新人賞であったり個人のつながりであったり、あとはインターネット上で縁があったりとさまざまです。そして企画書とネーム1話を持っていって編集長に所感を伺う。ここでOKが出たら1話の推敲、2話・3話のネームへと進んでいきます。ある程度ネームが溜まったら、作家さんには完成原稿の作業に入ってもらって、週刊ペースでネームを作りながら原稿を上げるのに慣れていただく。多少の遅れがあっても対応できるぐらいのストックができたら、実際にいつ頃から連載を開始したいですと編集長に相談して、連載開始日が決まり、あとは作家さんと二人三脚で作っていく流れになります。

──最初の企画とネームのチェック、ネームコンペなどではなく、編集長さんと1対1なんですね。

チーフ コンペはほぼやってなくて、編集長に直接見てもらいますね。編集長が権限を持つので、逆に何かあったときの責任は編集長が被ってくれるという意味でも判断してもらいます。

編集長 副編集長に意見を求めたり、2人で見たりすることはありますけど、最後に決めるのは僕ですね。

──どんなことを意識してチェックするんでしょう。

編集長 売れるかどうか……?(笑) もちろんヒットを狙って作るんですけど、それだけでは媒体として成り立たない部分があるなと思っています。ジャンルを増やすためにこの作品を導入してみようとか、新人作家さんのチャレンジとしての連載とか、複合的に考えています。ただ「ボツだね」っていう戻しは絶対にしないです。作家さんに対してもそうなんですけど理由もなく「ボツ」「やり直し」とか、「なんとなくつまんない」とか曖昧な対応は絶対にしないようにしていて。こうすればもっとよくなるとか、あるいはここがダメだから違うものにしてみようとか、代案を含めて戻しています。

チーフ そうですね、代案なしのダメ出しはないです。うまく言葉にできないから一緒に考えてみようっていって思考タイムに入ることはありますけど、「こうのほうがいい」あるいは「こうしたほうが読みやすくなる」とか、具体的な修正を必ずセットにしています。

編集長 それはサイコミが一番こだわっているところでもあります。媒体を納得して作るためにも、自分自身に手を抜いちゃいけないと思っているし、担当にも手を抜いてほしくない。ただクオリティにこだわると数が増やせないんですよね。

──サイコミは週刊ペースですしね。

編集長 基本週刊で休載しないというのも、ポリシーとして決めてます。人って週刊のエンタメに慣れていると思うんですよ。テレビ番組とかも基本週刊じゃないですか。余暇の取り合いの中で、いかにそのルーチンに組み込むかはとても重要だと思ってるんです。それは作家さんにも「人気出すためにも、サイコミの中で目立たせていくにも、休載してしまうのはマイナスですよ」と伝えてますので、危機感は強く持ってますね。でもじゃあ週刊で描きましょう!とただ言うだけでは描けるわけがないので、編集者は全力でサポートする。作家さん任せにはしない。マンガが載らなかったりつまらなかったりしたら、担当編集の責任が大きいです。

──作品数が増やせないということですが、アニメ化や実写化の本数は多いですよね。メディア化を意識した作品作りをされているんでしょうか。

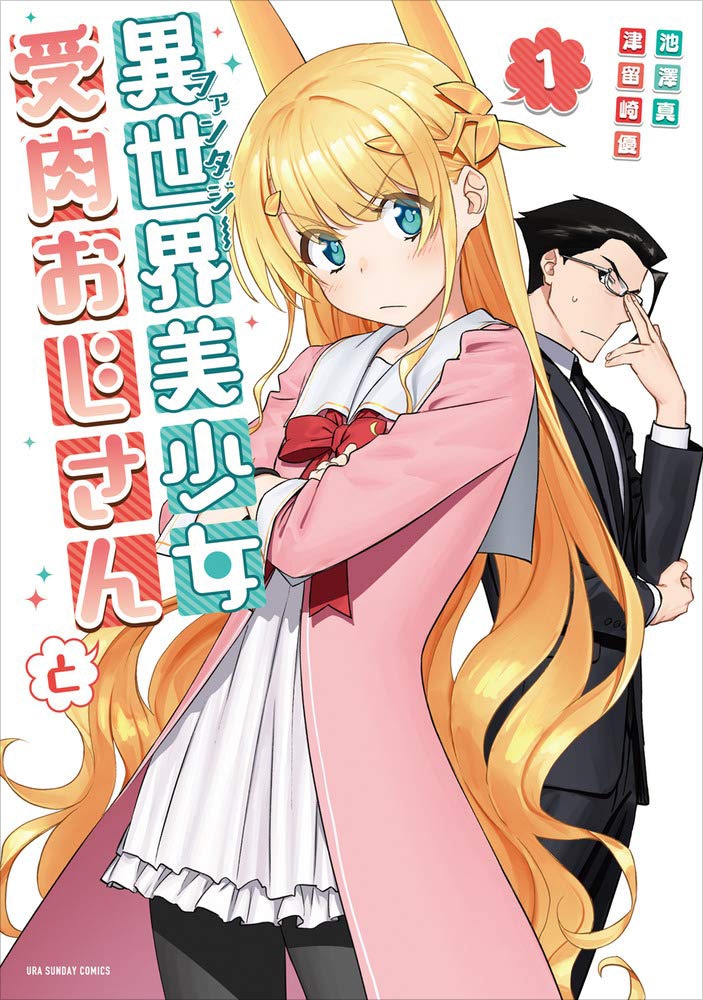

編集長 それは作品によります。立ち上げから意識している作品だと、それこそ「ファ美肉」とか。

チーフ 「ファ美肉」は最初から「話題にするにはアニメ化しかない!」って言ってましたからね(笑)。

編集長 「ファ美肉」は特殊な例です。ただ企画段階からメディア化を狙っていこう!と思っているものばかりではないです。もちろんメディア化を意識してる編集者・作家さんは多いと思いますよ。やっぱり自分の作品がメディア化したら箔がつきます。ただメディアミックスすることだけがその作品の価値だとは思ってないので、その作品にとって最適かどうかに尽きます。戦略のひとつですね。昔みたいにアニメ化すれば20万部、30万部みたいなことはなかなかないから、売上を求めてアニメ化することもないですし。ただ間違いなく宣伝になるし、ビジネスパートナーも増えますから、そういうのも含めて戦略的に考えてます。

──メディア化の際は、編集者としてはどれぐらい関わるんでしょうか。

チーフ 作品と作家さん次第ですね。作家さんがお任せしますっていうタイプの人だったら代わりに編集がチェックしなきゃいけないですし、逆にバリバリチェックしたいタイプだったら、編集が作家さんとアニメ側の間に入って調整する役になったり。ただ担当編集が相当働くのは間違いないです。

編集長 ほかの会社だったらメディア化の部署が対応してくれるかもしれないですが、うちにはないので、ほぼ編集がやってますよ。製作委員会に入って話をしたり、監修物のチェックをしたり、弊社のアニメ事業部とやり取りしたり。大変ですがやるとすごい経験になるし、視野が広がるんですよね。それは編集者としても作品を連載していくうえでのトラブルとか、何か問題が起きたときに柔軟な対応ができるようになるし、管理職になったときにも役立つ。そしてコネクションもできる。そういうのも含めて、自分の担当作品は宣伝からメディア化の際の窓口まで、基本は全部やってもらうっていうのも特色です。

いいものを作ろうという心が変わったわけではなくて、アプローチや考え方が変わった

──以前インタビューで「サイコミの使命は最高のコンテンツを作ること」っておっしゃっていました。実際、この5年間どうでしたか?

編集長 うーん、変化が激しくて大変なことが多かったのは事実ですね。創刊から2年かけて、人員の拡充など土台をしっかり作って、2018年11月に「再創刊」と銘打ってシステムや掲載作品などサイコミ内を大幅リニューアルできたのは大きかったです。オリジナルマンガを中心に全力で作り、そして作品を一気に掲載できた。これはコミカライズが無駄だったとかそういう意味ではまったくないです。いかにサイコミでしか読めないマンガを生み出すか、それが本当の意味で「オリジナル」の強いIPを作っていくということだと思っていたので。マンガらしいフットワークの軽さとか、メディアとしての「サイコミ」の強みを作るためには、オリジナルを充実させると思いきることができました。しかも絶対に週刊。さっき週刊連載のメリットを語りましたが、そういうマインドを持てるようになったのもこの5年間の成果なのかなと。だからいいものを作ろうという心が変わったわけではなくて、アプローチや考え方が変わったってことですね。

チーフ 再創刊で週刊にシフトし、実際に週刊でちゃんと載せられているのは大きいです。そして課金を導入したおかけで、編集者の意識も変わりました。単行本を買ってもらうだけがビジネスではないので、1話1話にさらにこだわって作るようになった。1話に満足してもらって次の話も読んでもらおうとか、今回は数字がよくなかったから次回は挽回するものを作ろうとか、1話1話に集中するようになったのは間違いないです。

──2018年には裏サンデーさんと業務提携がありました。そのときに「出版社さんのノウハウを得たい」とおっしゃってて。何か一緒に仕事されてどんなものを得ましたか?

編集長 やっぱり週刊連載に対する考え方は、当時協力していただいた小学館の編集さんに教わったことが多いです。それを僕らのやり方にプラスアルファしてできたのが今のサイコミのメソッドですね。

──どんなことを教わったんでしょうか。

編集長 僕自身はサイコミの前に編集者としてもやっていたので、それなりにマンガの作り方はわかっていたと思うんですが、その編集さんはそれを言語化してくれたんですよ。今の子って言語化しないとわからないというか、キャラが大事だよって言うだけじゃダメで、具体的に何をどうすればいいキャラができるのとか、そのために何をすればいいのかっていう部分を言語化してくれた。僕も勉強になったし、非常に刺激を受けました。結果として面白くて売れる作品が作れればいいっていう世界ではありますけど、数学でも足し算ができないとその先の計算ができないのと一緒で、基本を理解したうえでやるのは大事ですよね。

重要なのは、自分たちらしさがあるかどうか

──ここ数年、出版社も独自のアプリやマンガサイトを立ち上げて、雑誌に載っているものが読めるだけじゃなく、アプリだけのオリジナルのマンガからもヒット作が出ていますよね。この世界で生きていくのにはどんなことが必要だと思いますか?

編集長 自分たちらしさがあるかどうか、ですね。媒体って結局は個性だと思うんですよ。サイコミに来れば、サイコミでだけ追える連載がある。期待している作品や記事が読める。これは個性じゃないですか。今はたくさんマンガアプリがありますけど、じゃあどこに個性あるのっていうとけっこう難しいと思う。

チーフ 僕らはやっぱり媒体なので、その媒体の特色が出せるかどうかは意識していますね。

編集長 まだサイコミも全然出し切れていなくて、特色がなきゃ媒体である理由がないと思うので。そこは強く意識していきたいです。

──今の連載の中でサイコミの特色が出ている作品はありますか?

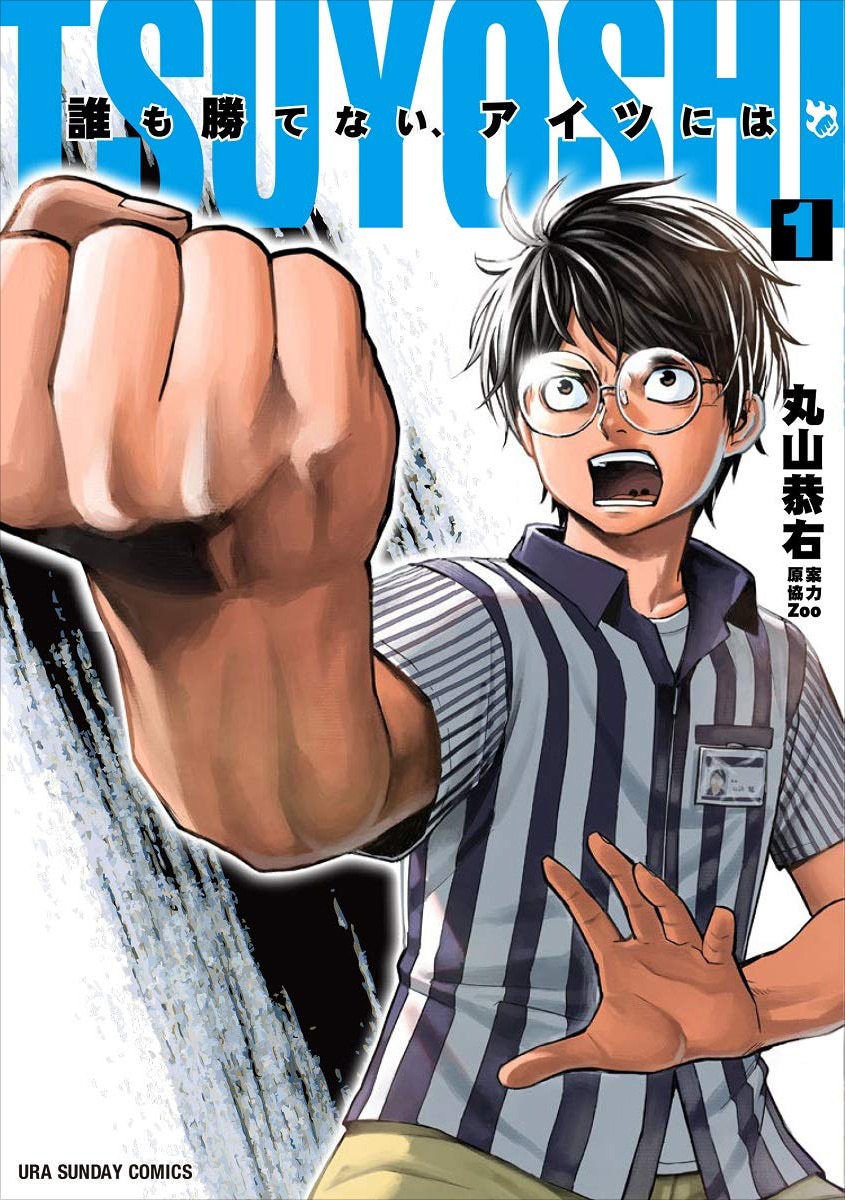

編集長 媒体は看板作品に引っ張られるところがあるので、そういう意味では「明日カノ」は強いですね。やっぱり「明日カノ」と「TSUYOSHI」が大きいと思います。

チーフ 「明日カノ」で女性読者がグッと増えたタイミングがあるので、それに合わせて女性読者がもっと観たいジャンルを併せて作ってみよう、みたいなのはやっぱり考えとしてあります。

編集長 とはいえ、比率では男性読者が多いので、そこは「TSUYOSHI」が引っ張っていて。その2つの影響は大きいと思ってますし、それに続く作品も出てきている。そういう作品を生み出せていることは幸せなことだと思います。

──最近は作品を伝えるために、まずバズることが重要になってますね。

編集長 バズらせるのが一番重要だとまでは思わないんですけど、やっぱりたくさんの人の目に触れるのは大事ですね。僕はサイコミの作品が他社の作品に中身で負けているとは思ってないんですけど、でもやっぱり同じような面白さならまず大手にいくじゃないですか。それは歴史と名前があってこそだと思っているので、その歴史はうらやましいです。

チーフ この作品が見たいからサイコミに入ってきた。じゃあそのままサイコミに定着してもらうためにはどうしたらいいか、その色づくりはすごく重要だと思います。面白かったけど、それ以外読むものないなって離れてしまっては、せっかく来てくれたのにもったいないですし、いついてくれるだけの理由を作ることが個性があるということなんじゃないかと。

個人の野望が実現しやすい媒体だと思います

──ではおふたりにとって、いい編集者とはどんな編集者でしょうか。

チーフ シンプルに言えば、事故なくお金を生み出せる編集者じゃないですかね。やっぱり結果を出した人は会社としてはいい編集者だと思います。事故を起こさず、売れる作品を作るのは最高の編集だと思います。

──事故なくというのは、社会人らしい生活ができているとか?

チーフ 事故なくってイメージしづらいですよね(笑)。

編集長 うちの会社の話ではないですが、例えば売れる本を出しても落丁ありました、回収ですってなったら、その売上ってパーに近いよねって。作家さんに強く当たって描けなくなっちゃったら、それこそ事故ですし。

チーフ サイコミは事故が起きないように周りがバックアップする環境がありますよね。

編集長 売れる作品を作る編集者はいい編集だと思います。作家さんが何を求めてるかって言ったら「売れたい」ですし、読者が何を求めているかって言ったら「面白いマンガ」じゃないですか。だったら求められるのは売れる編集者ですよね。

──編集長さんから見て、チーフさんはどういう編集者でしょう。

編集長 会社員の立場と編集の立場をうまくやってくれるなと思いますね。会社員としては、今はチーフデスクなので管理業務にも片足突っ込んで後輩の面倒を見たりしていますけど、同時に作品を作っているという理想形ですよね。それにチーフは「仏かな?」っていうぐらい若い子たちに、ニコニコと柔らかく接してくれているので、それは非常に重要なスキルなのかなと。作家さんに対しても必要なことだし。

チーフ ありがとうございます(笑)。編集者としてはただただがんばって仕事をするだけなんですが、そのうえで、自分の特色や武器をしっかり磨いてほかの編集に負けないようにする。小説家になろうが好きならなろうからいっぱいコミカライズしてもらえればいいですし、女性向けの丁寧な心の機微だったら負けないっていうならそこで勝負してもらえばいいですし、熱いバトルマンガなら負けないっていうのならそれもいいと思います。個人個人の編集の武器を作らないと、あまたいる編集たちの中の1人になってしまうので。

編集長 そういう意味では個人の野望が実現しやすい媒体だと思いますね。割とノンジャンルで面白いマンガなら載せちゃうので。だからやってやるぞっていう野望がある人にはおすすめかなと思います。結果を出せばちゃんとそれを評価する仕組みもありますし。

チーフ しっかりとした評価制度があるのはいいと思います。半期に1回、半年間何をやってきたかを上長と面談して評価してもらう。達成できなかったときも次はこれを達成しようという目標を一緒に作る。そういった細やかなフォローは大きいです。

──では応募したいと思っている人たちへのメッセージをお願いします。

チーフ 私も中途で入ってきて、この社風を勉強しながら少しずつ成長してきました。以前はフリーで、外注に近い立場でほぼコミカライズの仕事をやっていたんですが、ここに入ってきてオリジナルの立ち上げ方を教えてもらって。そのノウハウを持って作家さんと一緒に作品を作って、連載して、アニメ化してと順調に経験できた。そういう教える環境や体制はあると思いますので、オリジナルやったことない方も、ぜひ仲間にほしいなと思います。

編集長 僕としては野心が溢れる人が欲しいですね。マンガを売りたい、オレはこんなに売れるマンガを作れるんだ!っていう人が欲しい。自分のやりたいことが明確にある、自分の目標が明確にあるって人に来てほしいです。