落ち込んだ時期を美化せずに描いてほしい

──この映画は2023年に発刊されたノンフィクション「Deliver Me From Nowhere」に基づいており、1981~2年の約1年を描いていますが、この構図についてはどう思いましたか?

長いキャリアから見れば一瞬ですが、それこそ内省の時期じゃないですか。世間一般のイメージではブルースは元気なおじさんというか、元気すぎて嫌だと思われるくらいパワフルな人と見られているけれど、実像はそうではなくて、苦悩の1年間にスポットを当てている。真面目な人で、自身が美しいと思えることにこだわっていて、それが彼を今まで駆り立ててきたんだと思えました。また、現実がそうであるように、映画も悩みが完璧に解決するハッピーエンディングではありませんが、悩みとちゃんと向き合えば生きていけるということを見せてくれたような気がします。今はNetflixやU-NEXTのような配信サイトで、いろんなアーティストのドキュメンタリーを観られます。この映画にしても、ドキュメンタリーとして作ることができたはずなのに、きっちり劇映画にしたところが、僕はすごく面白いなと思っています。「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」(2009年公開)や「ボヘミアン・ラプソディ」があれだけヒットしたんだから、ブルースにも伝記映画のオファーは何度もきたと思うんです。「Born in the U.S.A.」ツアーの輝かしい公演をフィナーレにして終わるような伝記映画の企画もあったんじゃないかなあ。でも、当人はそれを断り続けてきた。そして唯一、映画化にGOを出したのが、この映画だった。プレスリリースには「自分が本当に落ち込んだ時期を、一切美化しないで描いてほしい」とブルースが注文を付けたと記してありましたが、映画を観てなるほどと思いました。こういうことはドキュメンタリーでは難しいし、信頼できる他人に舵取りを委ねた劇映画だから、できたんでしょうね。例えば、当時付き合っていた女性を振る場面にしても正直言って最悪じゃないですか(笑)。

──普段着のままの自分を描いてほしかったんでしょうね。

そう。そういう意味では、普通でいるって、すごい難しいことだなと思うんです。ブルースは、アメリカの音楽産業の中でスーパースターになったあとに、初めて普通でいようとしたソロシンガーなんじゃないかと。劇中ではカフェにふらっと入ったり、ダイナーで別れ話をしたりしていますよね。カフェの店員には「あなたは第2のエルヴィス(・プレスリー)だ」と言われたり、中古車を買いに行くと「ハンサムなロックスターにはお似合いです」と店員に言われたりするけれど、そうおだてられるのは居心地が悪かったんでしょう。最初にソロシンガーでロックのスーパースターとなった人はやはりエルヴィスということになりますが、彼はマネージャーがきっちり管理して、派手なスーツを着て歌ってたわけですから、普段着ではないですよね。ボブ・ディランはその点ブルースのルーツともいえますが、彼の場合はどこかニヒルな姿勢で、注目されたら世間から逃げるということをやってきた。でもブルースは、本当に普通のストリート感覚を持っていて、だからこそ庶民のスーパースターになれたと思うんです。劇中では、町の食堂でマネージャーと普通に打ち合わせをしていましたし、あの感覚を失わずにいる。売れてるアーティストだから高級ホテルの一室や高級レストランで打ち合わせもできるのに、そういうところにはほとんど足を踏み入れていない。そのような“普段着のロックスター”というスタイルを発明した……というとヘンですが、それはスターであっても一般人として生きていこうとする姿勢の表れなんでしょう。

──スプリングスティーンによるその“発明”以後、ジョン・クーガーやブライアン・アダムスのような普段着のロックスターが80年代に生まれましたが、その後これを踏襲するアーティストはいたのでしょうか?

いたと思います。僕の大好きなジョージ・マイケルはソロで大ヒットしたアルバム「FAITH」の次に、「FAITH 2」のような同じ路線のアルバムをレコード会社から求められたんですが、地味でパーソナルで美しいアルバム「Listen Without Prejudice Vol.1」をリリースしました。そのときにジョージ・マイケルは会社から「『Nebraska』は、いらない」と言われて憤慨していたそうです。ブルースの「Nebraska」は、アーティストが求められたスター像から逃れ、ピュアな思いを正直に発表する1つの比喩にも使われる、そんな作品なんですよね。もちろん、結果的には「Nebraska」も、「Listen Without Prejudice Vol.1」も会社の予想を裏切って歴史的ヒット作になっているのですが。

才能を信じ続けたマネージャーの存在

──映画でも描かれていますが、ジョン・ランダウという、スプリングスティーンがやりたいことを全力でサポートするマネージャーの存在も大きかったと思います。彼のことはどう見ましたか?

ジョン・ランダウは、ブルースの初期キャリアの途中からマネージャーになっていますが、今もブルースの制作上のパートナーです。それはジョンがブルースというアーティストの才能をとにかく信じ続け、全人生を懸けてもいいと思った。ブルースはそんな彼を信頼しているからこそ今でも関係が続いているんでしょう。そういうパートナーシップって、すごく大事なことだと思っています。正直、この映画を観る前まで、ランダウは「Nebraska」のよさを完全に理解していて、レコード会社に対して「お前らはこのよさがわからないのか?」という自信を持って売り込んていたと思っていたんです。しかしこの映画でわかったのは、ランダウ自身も「Nebraska」のよさがわからず悩んでいたこと。でも、結局彼はブルースというアーティストを信じるという結論に至って、レコード会社とバトるじゃないですか。そういう点では、これは音楽業界だけでなくさまざまな会社にも当てはまると思います。部下が持ってきたアイデアを、そのよさを信じた上司が守る、というような。そのアイデア自体は不完全だけど、それに沿って物事を進めることは、上司と部下の信頼関係が築かれていないとできませんから。

──ちなみに、日本のアーティストで最もスプリングスティーンに近い人は誰だとお考えですか?

日本で探すのであれば佐野元春さんじゃないでしょうか。何より楽曲や歌詞がタイムレスであり、ずっとフレッシュな部分が似ています。佐野元春 & THE COYOTE BANDという自分の信頼するバンドを率いて大切にしつつも、ソロアーティストであり続けているという点も似ていますよね。もっと言えば、自分に対してすごく真摯なだけでなく、歳を重ねてどんどん新しく生まれ変わっていってる。聴く側も、歳を重ねてさらに味わいが増して感動してしまう。絶対的に自分の舵取りを人に委ねない。そういうブルースのあり方に近いのは、佐野さんだと思います。

まったく違うロックの景色を見せてくれる

──この映画の魅力を、これから鑑賞する観客にアピールするとしたら、どう訴えますか?

歴史というものは、はるか昔から延々と続いていますが、西洋的な歴史の考え方では紀元前と紀元後があり、その間にゼロ地点がある。この映画における「Nebraska」は、ブルースの、さらに言えばロックンロールの歴史のゼロ地点に置かれているんです。そういう意味でこの映画は、まったく違うロックの景色を見せてくれると思います。例えば、この映画には死のイメージが何度も出てきますが、ブルースはなんとか生に留まった。逆にカート・コバーンは踏み留まれなかった。カートにしても、売れて、愛されて、求められたんだけど、それに応えるのではなく、1人で自由に「Nebraska」のように素の弾き語り作品を作っていたなら……なんて。90年代にブルース・スプリングスティーンのような前時代的なメガスターは、オルタナティブなバンドを聴いている若い世代から「クールではない」と仮想敵にされていたと思うんですが、今回の「Nebraska」をゼロ地点に置けば、音楽性はそれぞれ違うけれども、シンガーソングライターとしての“核”の部分──美しいものを守りたい、そのまま濁りすらも届けたいという純粋な気持ちや怒りは同じなような気がしたんです。

──ここまでお話をうかがって、「Nebraska」という、ともすれば地味と受け止められるアルバムが、実はとてつもないパワーを秘めたアルバムであると思えてきました。

おそらく、この映画が公開されることによって「Nebraska」は、また再評価されると思うので、今後を楽しみにしています。音楽シーンの変化の兆しが、この映画なのかもしれない。先にも述べましたが、AIで作った音楽にもよさはもちろんありますけど、それが飽和したときに、反動として「Nebraska」的なありのままを大切にする考え方が支持されるかもしれないと。もちろん、「Nebraska」をまったく知らずにこの映画を観てもいいと思います。まずは映画を観て、「Nebraska」というアルバムに興味を持ってほしい。そのとき、必ず歌詞の和訳を検索して読んでみてほしいんです。警官になった主人公の兄と、兵士として戦争に向かい、帰ってきてトラブルばかり起こす弟との悲しい物語を描いた「Highway Patrolman」を筆頭に、短い小説や映画のような奥深い世界が待っています。アコースティックギターと歌とハーモニカだけでこれだけのことができるのか、と。好きだと思ったら、これ以前の初期のブルースを聴いてみてほしいし、好きじゃないと思ったら以後の代表作「Born in the U.S.A.」のようなロックンロールアルバムを聴いてみてほしい。いずれにしても、この映画を観ればブルースの音楽が、より立体的に聞こえてくるんじゃないでしょうか。

プロフィール

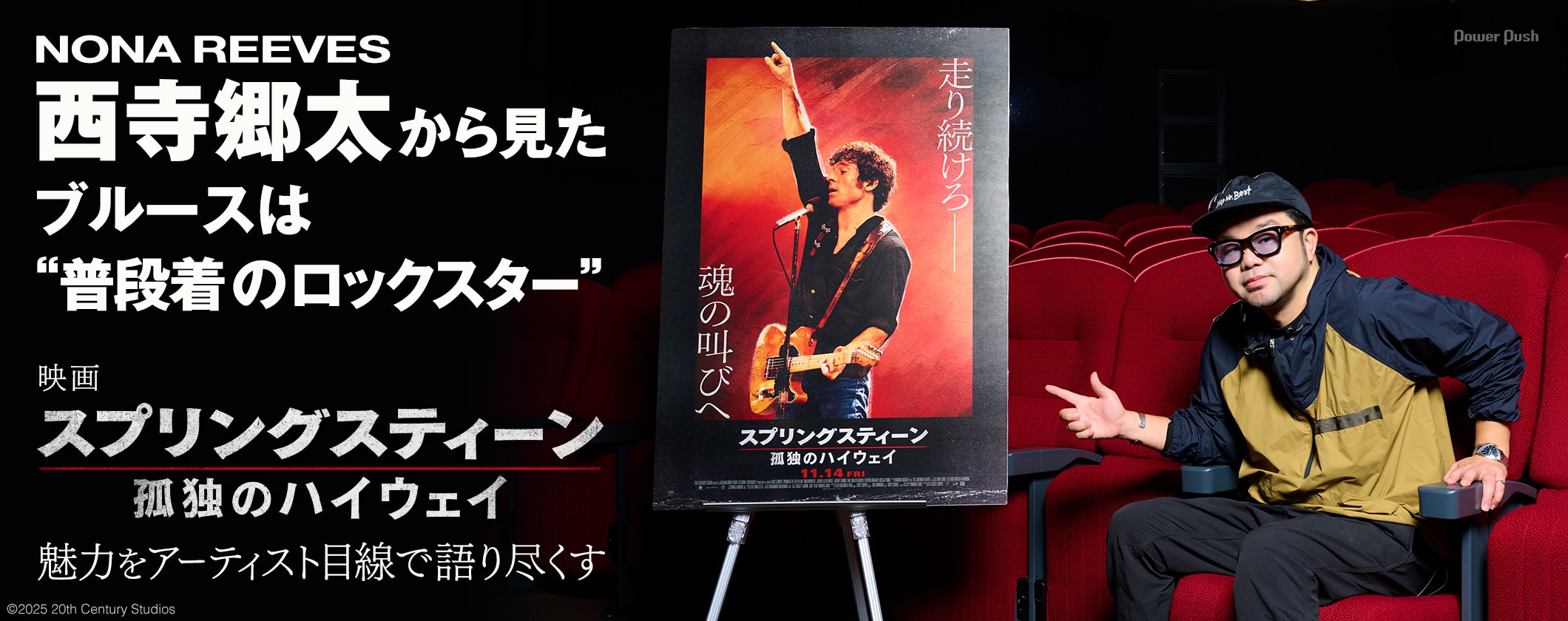

西寺郷太(ニシデラゴウタ)

1973年生まれ、NONA REEVESのボーカリストとして活躍する一方、他アーティストのプロデュースや楽曲提供も多数行っている。2020年7月には2ndソロアルバム「Funkvision」、2025年3月に3rdソロアルバム「Sunset Rain」をリリース。2025年12月にはバンドのインディーデビューアルバム「SIDECAR」の発売30周年を記念したアナログ盤をリリースし、東京と大阪でクリスマスライブ「ノーナとHiPPY CHRiSTMAS 2025」を行う。文筆家としても活躍し、著書は「新しい『マイケル・ジャクソン』の教科書」「プリンス論」「伝わるノートマジック」「90's ナインティーズ」「J-POP丸かじり」「ウィ・アー・ザ・ワールドの呪い」など。近年では1980年代音楽の伝承者としてテレビやラジオ番組などに多数出演している。