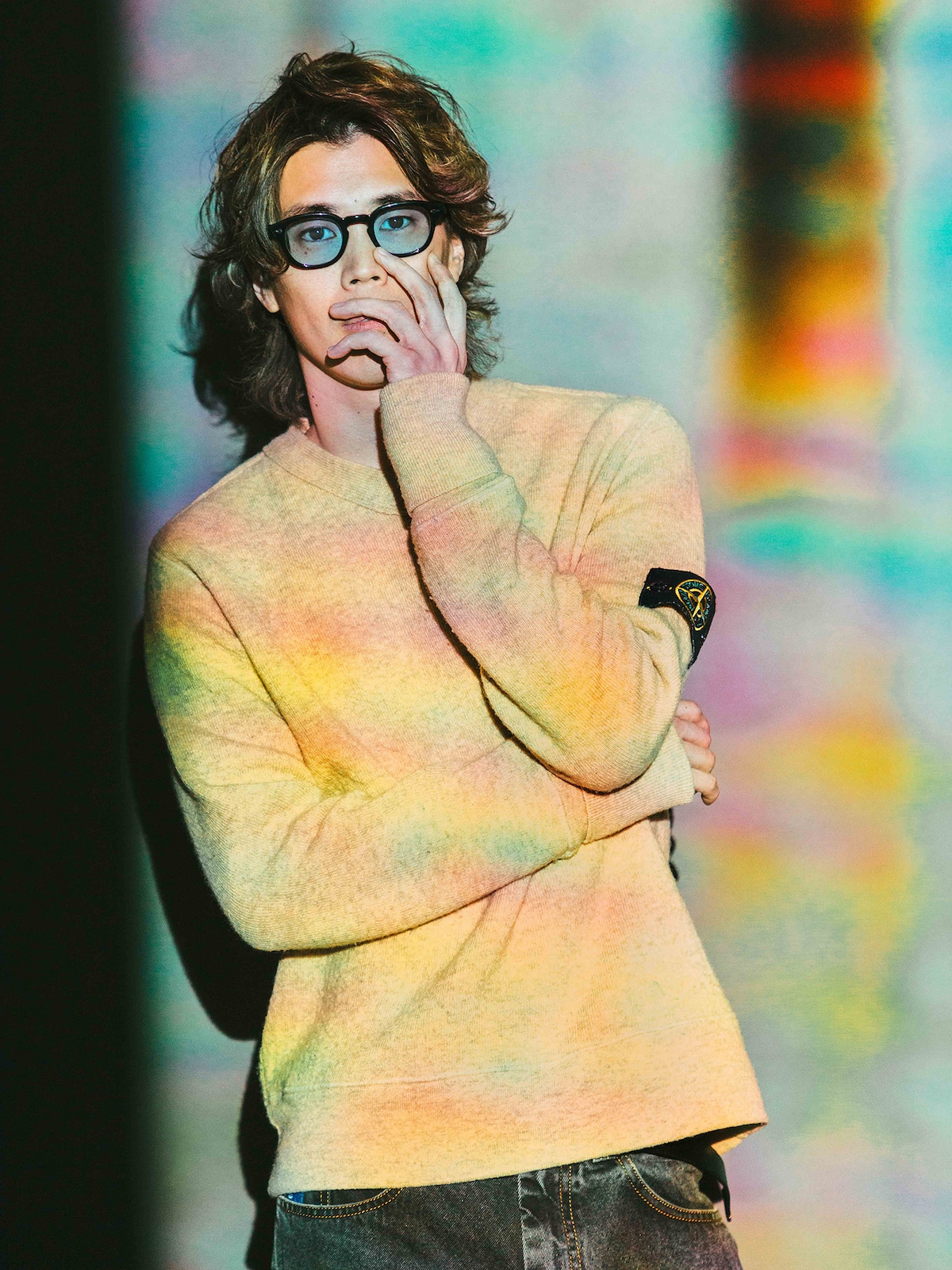

2021年に3枚目のアルバム「ReNBRANDT」を発表後、ツーマン企画「One by One」やバンド編成でのワンマンツアー「ReN THE BAND TOUR」を開催したり、澤野弘之によるボーカルプロジェクト・SawanoHiroyuki[nZk]の楽曲「7th String」でゲストボーカルを担当したりと、初の試みを多数展開してきたReN。2022年に発表されたEP「Early Project」ではバンドサウンドを中心としたアレンジが施され、音源においても変化の兆しを見せていた。さらに2023年からは通常編成に加えてアコースティック編成でのツアーも実施し、自身の音楽性を追求し続けてきた。

4月4日に配信リリースされた約3年ぶりのEP「Early Project 2」は、世の中に対する怒りをストレートに示した「Riot」、1970年代のポップスを強く意識した「Why so serious?」など、楽曲ごとに異なる表情を見せる作品に仕上がった。ReNはこの数年間の挑戦を反映しつつ、活動初期を振り返りながら制作に臨む場面もあったという。今回のインタビューでは2021年以降の活動と「Early Project 2」の制作背景を振り返ってもらいつつ、まもなく迎えるデビュー10周年に向けた思いを語ってもらった。

取材・文 / 高橋拓也撮影 / YOSHIHITO KOBA

高貴な世界観を描くための引き出し

──2021年にアルバム「ReNBRANDT」を発表したあと、ReNさんにとって初となる試みが数多く行われました。まずは2022年の3月に開催されたDoulさんやReiさんとのツーマン企画「One by One」。ワンマンと比べてみて気付いたこと、印象的だったことはありましたか?

1つのライブで2つの空気感ができあがるのは興味深かったですね。会場には僕のファンだけじゃなく、各競演者のファンも足を運んでくださるので、小さなフェスみたいな雰囲気でした。こういったイベントは回数を重ねていくことに意味があると思うので、近いうちにまた開催したいです。

──次回はどんなアーティストと競演してみたいですか?

ぜひラッパーを呼んでみたいですね。僕はヒップホップもすごく好きで、兄の影響で2000年代のアメリカのヒップホップをよく聴いていたんです。メロディだけじゃなく、ビートで畳みかけるようなアーティストとライブをしてみたい。コラボ形式で一緒に演奏するのにも興味があります。

──ライブでのコラボは、楽曲の共作とはまた違った化学変化が起きそうですよね。

まさにそうですね。大事にしているもの、音楽に求めているものが同じアーティストを探して、一緒に何か作ってみたいです。

──2023年には澤野弘之さんのボーカルプロジェクト・SawanoHiroyuki[nZk]の楽曲「7th String」でゲストボーカルを務めました。

別のアーティストが作った楽曲に参加したのは初めてでした。完璧に仕上がっている曲のボーカルを担当するのは「ちゃんと理想形になるのかな?」という気持ちもあって、すごく不安だったんです。だけど実際にやってみたら、ほかの方が書いた曲だからこそ、新しいメロディのアイデアを得たり、自分のレパートリーにはない譜割りを知ったりすることができて、めちゃくちゃ引き出しが増えました。たくさんの名曲を作ってきた澤野さんにボーカリストとして呼んでいただけたことで、しっかりとキャリアを積み重ねてきたことを実感できてうれしかったです。

──澤野さんからはどのような経緯でオファーをいただいたんでしょうか?

澤野さんは「HURRICANE」という楽曲を気に入ってくれていて、「勢いのある曲でReNくんのボーカルをぜひ当ててみたい」とオファーしてくださったんです。歌入れのときに同席してくれたのですが、そこで僕の音楽と澤野さんの音楽では曲構成がかなり違うことがわかって、とても勉強になりました。僕は作る曲はシンプルな構成のものが多いんですが、澤野さんの曲は複雑に成り立っていて、至るところにこだわりを敷き詰めることで、高貴な世界観を描いていたんです。ボーカルの処理も、ハーモニーの使い方1つ取ってみてもすごかった。弾き語りのシンガーソングライターが作る音楽はボーカルがシンプルなメロディ1本で成り立っていることが多いけど、その中で声をどのように楽器として成り立たせるかを考え、曲として構成していくことで雰囲気を生み出していくんです。

──音数が少ないからこそ、ボーカルへの意識は繊細になると。

ええ。だからこそ楽曲の世界観を大事にしている人の音作りは興味深くて。澤野さんの音楽が「自分の楽曲でもこんな世界観を生み出したい」という思いにさせてくれたから、引き出しを増やすいいきっかけになりました。そのスキルをすぐ習得できるかは別問題ですけど、「こんな音を使っていたな」という記憶が頭の中にインプットされて、その経験が生きている気がします。

バンドの魅力は、人間同士の音の重ね合い

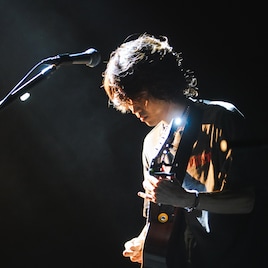

──2023年には初のバンド編成でのワンマンツアーも行われました。

自分の曲が肉付けされ、よりサウンドが力強くなって楽しかったです。Loop Stationを使って1人で演奏するときとはまた違った生モノ感がありました。人間同士が演奏するから、時にアンバランスになることがあるんだけど、うまく重なったときはものすごく気持ちよくて。そこがバンドならではの魅力だとわかりましたね。難しさもあるし、反省点もあったけど、お客さんには今まで聴いたことのないReNの音楽を楽しんでもらえたはずです。

──メンバーと一緒に練習を行うのも刺激的だったのでは?

学校が終わった放課後、みんなでガレージに集まってバンバン音を鳴らしているようなイメージでしたね。バンド編成では同期は絶対に使わず、生音だけで演奏することをルールにしたんです。僕以外のメンバーはみんなキャリアがあって、引き出しもたくさん持っていたのも刺激的だった。僕が指揮官を務め、ライブを引っ張っていくのは初めてだったので、慣れてきたらもっと面白くできそうです。

──バックバンドにはSANABAGUN.の澤村一平さん、磯貝一樹さん、大樋祐大さん、Shiggy Jr.の森夏彦さんが参加しました。この4名はReNさんご自身がオファーしたんでしょうか?

当時のマネージャーに協力してもらいながら声をかけました。技術よりも相性を重視したかったので、「一緒にいいものを作り上げていこう」という空気感を持っている人たちが集まりましたね。カズキング(磯貝)はすごくメロウなギターを弾く人で、レコーディングに参加してもらったこともあるんです。それからぺーちゃん(澤村)は「Love You」のレコーディングでドラムを担当してもらって、「いつかバンドをやるときはお願いね」みたいな話をしていたので、実現できてよかったです。

──バンド編成でのライブは、現時点ではこのツアーのみですが、今後再開する予定はありますか?

ぜひやってみたいです。次はLoop Stationもうまく組み合わせて、バンドならではのアレンジに、ソロならではの要素を融合したいと考えていて。機会があれば試してみたいですね。

あえて2編成に挑戦、ツアーメインの活動を通して得たもの

──このほか2023年からはLoop Stationありの通常編成と、アコースティック編成のツアーを交互に行うことが恒例になりましたが、2編成でのライブを通し、何か気付いたことや変化した部分はありますか?

まずアコースティックライブ「Calm Days」シリーズをやるようになったのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響が大きくて。あの頃は汗だくになりながらライブをやるモードじゃなかったし、ギター1本で歌を届けたいという気持ちになっていたんです。それにデビュー時からLoop Stationを使い続けていたから、ある種肝試し的な意味で弾き語りを試してみたかった。それを2年ほど続けたところ、弾き語りならではのよさ、ビートがある曲ならではのよさを棲み分けられるようになりました。

──明確に演奏形態を変えたからこそ、気付いた部分があった。

ギター1本で歌を歌うことが好きだし、ビートが乗ったバンドサウンドや打ち込みも好きだからこそ、どちらか一方に偏るのは嫌だったんです。あとはライブができない期間が長かったから、作品のリリースを減らしてツアーに集中したかったのもあった。一時期は作品制作に追われて、活動方針や音楽性について見失ってしまった時期もあったんですけど、ツアー中心にシフトしたことで大事なことに気付けたと思います。

──2023年以降、複数回ReNさんのライブを観てきたのですが、同じ楽曲でも大胆にアレンジを変えることが多くなりました。その変化は通常編成とアコースティック編成、どちらのライブでも感じられたんです。

お客さんの中にはギター1本の静かな曲が好きな人がいれば、激しい曲が好きな人もいますが、1つのライブで両方見せるのは難しかったんです。間を取ろうとすると盛り上げ切れないまま終わって、不完全燃焼になってしまう。思い切って2編成に振り切ったことで緩急のバランスが取れるようになり、去年行った「Q3 Tour」ではうまく組み合わせることができた手応えがありました。あえて別々の編成でやったことで、最終的にひとつにまとまったなっていう感じがします。ただ、このスタイルを続けてもお客さんは飽きちゃうので、常に変化させていかなきゃいけないですね。

──今後のライブに向けた、新たな構想はどんな感じになりそうですか?

自分の描きたい世界観は確立されてきたので、枠に縛られないようにしたいですね。あとは全編を通して1つのストーリーを見せるような、コンセプチュアルなライブもやってみたいです。

次のページ »

自分の考えをストレートに示しちゃいけない理由なんてない