サウンドコンセプトは“さわり”のある音

──劇中の音楽がBGMっぽくないという件については、音響監督の笠松さんからも細かい指定があらかじめあったと聞きました。

スタッフ 普通のアニメーション作品は、コンテから映像になるまでだいぶ時間がかかるんですけど、木下監督の作品の場合、先に自分でセリフを言いながら場面を構成していくので、いわゆるカッティングという作業まで先に終えているんです。だから、劇伴をオファーした時点で、全体の尺がほぼ固まっている。音楽をここに使いたいみたいなことが非常にわかりやすくなっているので、作業してもらいやすかった面もあるかもしれません。アフレコじゃなくてプレスコ(プレスコアリング。先にセリフなどの音声を収録し、それに合わせてあとから映像を制作する手法)で制作しているのも大きいと思います。

髙城 確かに、ピンポイントで指示をいただきました。だから、使うかどうかわからないけど念のためこういうパターンの曲も作ってください的なことがほとんどなかったんですね。

──できあがった音楽を制作サイドに全部渡して、ミュージシャンは使われてるシーンをあとから知るというパターンもすごく多いと聞きます。でも「ホウセンカ」の場合は、すごく意図が明確だったということですね。

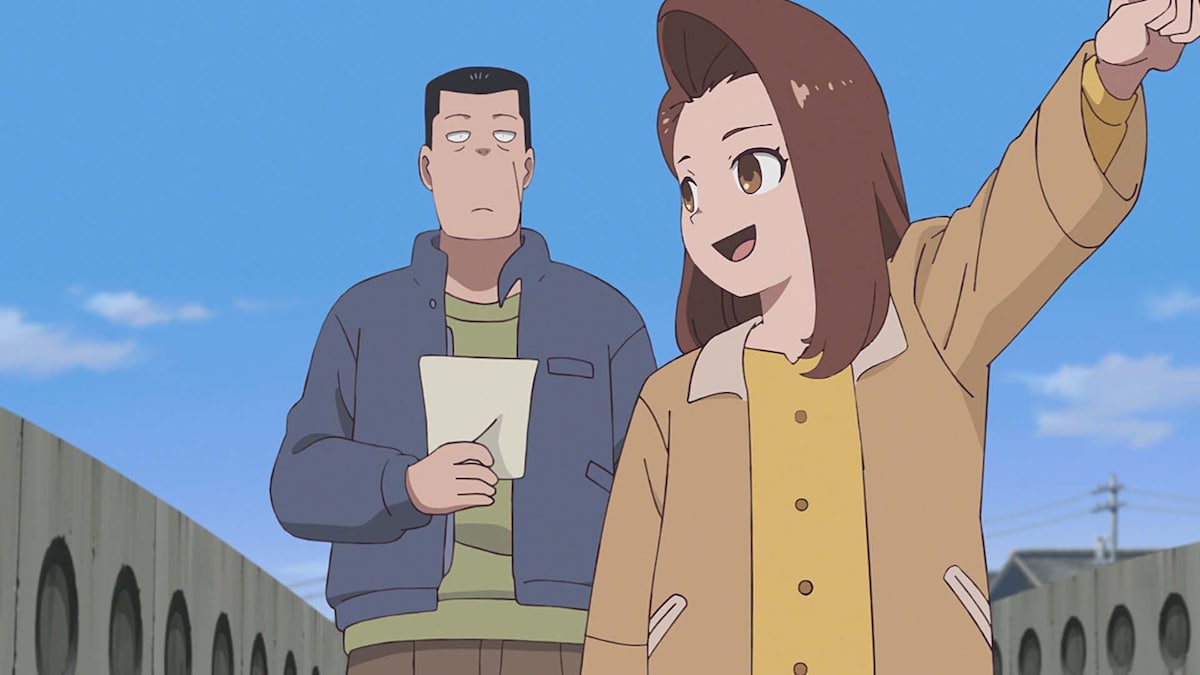

木下 そうですね。シーンは明確にお伝えしていたかなと思います。笠松さんが、「ここに曲を入れましょう」と提案してくれて「それでいきましょう」というやりとりなんですけど、まず笠松さんから、この映画は俯瞰的な視点で観たほうがいい、という全体の音響設計へのディレクションがあったんです。阿久津の心理に寄り添うというよりも、2人とか3人のやりとりを俯瞰で観ているような視点の音楽を付けたほうがいいということ。それがすごく大きなディレクションだったなと思います。

──しっかりとシーンの指定はありつつ、cero側の作業の自由度はある程度あった?

髙城 ただ、自由であればあるほど3人で着手するということが一番の制約といえば制約で。そこをどうするかというので、最初けっこう話し合ったね?

荒内 うん。

髙城 制作に入るにあたって最初にサウンド面でのチューニングを合わせるのが大事だなと思ったので、まず音を出してみようということで、3人一緒にスタジオに入ったんです。その結果、出てきたサウンド的なコンセプトが、“さわり”のある音。例えばアコースティックギターを使う場合でも、チューニングをダルダルにしてビロロロ~ンとか、ウッドベースがきしむような音にしたり。あるいは、ギターの弦を弓で弾いて出すギリギリギリっていう音とか。そういう手触り感みたいなものを曲の中にちりばめれば、各々が別で作業しても、そこで統一感が出るだろうということになって。それで、そういう素材をいっぱい録ったんですよ。何に使うかわからないけど、ギ~みたいな音をとりあえずメモ的に録っていって、それをあとで生かしていく。

楽器の音色に残っているノイジーな成分を見えやすく

──面白いですね。テーマメロディを決めて、そこから何パターンも変奏曲を作っていくのではなく、サウンドエフェクトが結果的に全体の統一感につながるんじゃないかという。

荒内 そうですね。

髙城 ある意味、「e o」以上にバンド的な作業でスタートしたような気がします。「Moving Still Life」は「e o」のノリのまま行けそうな気がしたけど、劇伴もそのままのノリでやるのは違う。それだと音楽が内に収まった感じになりかねない気がして、さっき監督がおっしゃっていたような、俯瞰で作品を観るような視野の広さが失われかねない。なるべく要所要所で空気を録るような作業をやっていったほうが、劇伴としてはいいんじゃないかと思って。その最終的な回答が、“さわり”というコンセプトだったんじゃないかなという気がします。

橋本 僕は、劇伴の曲は1曲しか作っていないんです。しかも、最初にリハに入ったときに「生楽器の質感を大切にしよう」というテーマがなんとなくみんなの間で浮かんできていたのに、作っているときは質感にこだわることを忘れていたんです(笑)。僕が作った曲に入っていたピアノの音で、ペダルを踏む音の成分が多いなと思ったから、ミックスのときに「この音を下げてもらえますか?」とエンジニアさんにお願いしたら、荒内くんから「その音を下げちゃうと生々しい部分がなくなっちゃうから、そこは大事にしたほうがいいよ」と言われて。そのとき「あ、そうだった!」って思い出した(笑)。

髙城 覚えてる。あの音はあえて残したほうがいいんじゃない?という話はしたよね。

──荒内くんはそういうささいなノイズを残すことを常に意識していた?

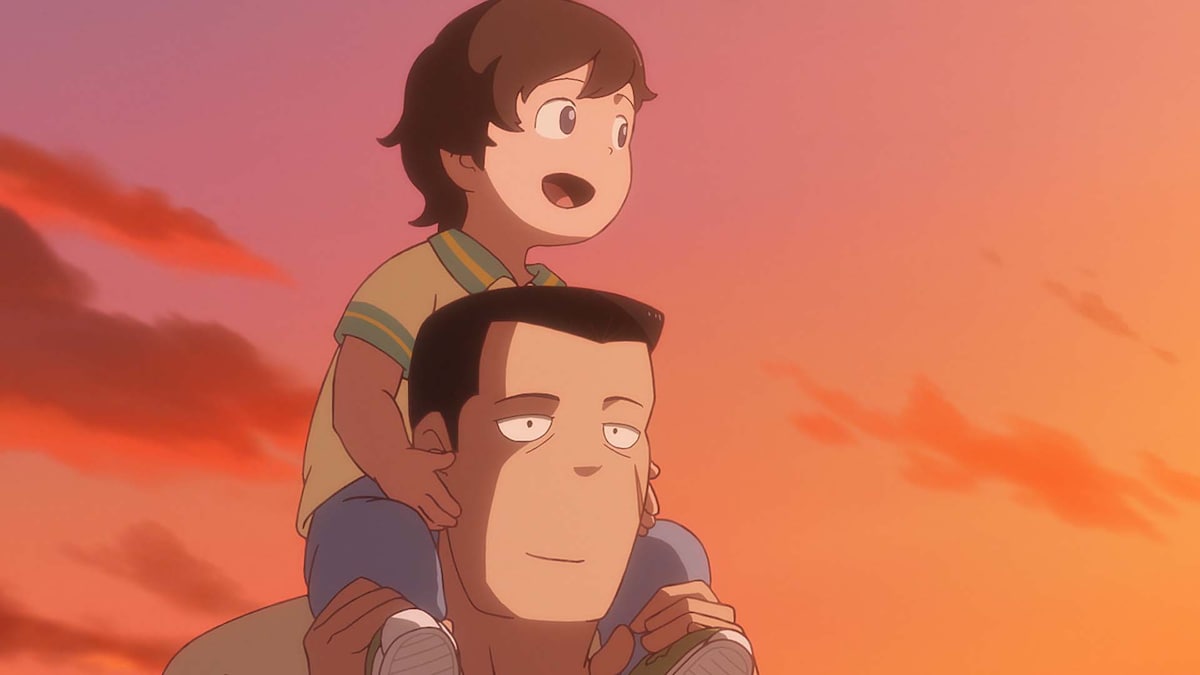

荒内 そうですね。ギターを弓で弾くとか、チューニングを緩めるとかだけに限らず、ピアノも音の切れ目にノイジーな成分が見えやすい。そういうところを残すことも作曲のときに意識しました。直接的に“さわり”を作るだけじゃなくて、楽器の音色に残っているノイジーな成分を見えやすくしていこうと。できあがった映画を試写で観たとき、オープニングのシーンで阿久津がずっと苦しそうに呼吸をしていたんです。“さわり”って、楽器が壊れそうな音でもあるので、阿久津の苦しそうな呼吸と楽器のノイズが共鳴しているようなシーンにもなっていて、よかったかもと思いました。

髙城 アニメではあまりないような息遣いの会話がけっこうあって、それが新鮮でしたね。生々しさがあるというか、体が鳴っている感じが映画全体にある。

次のページ »

エンディング曲に「Stand By Me」を選んだ理由