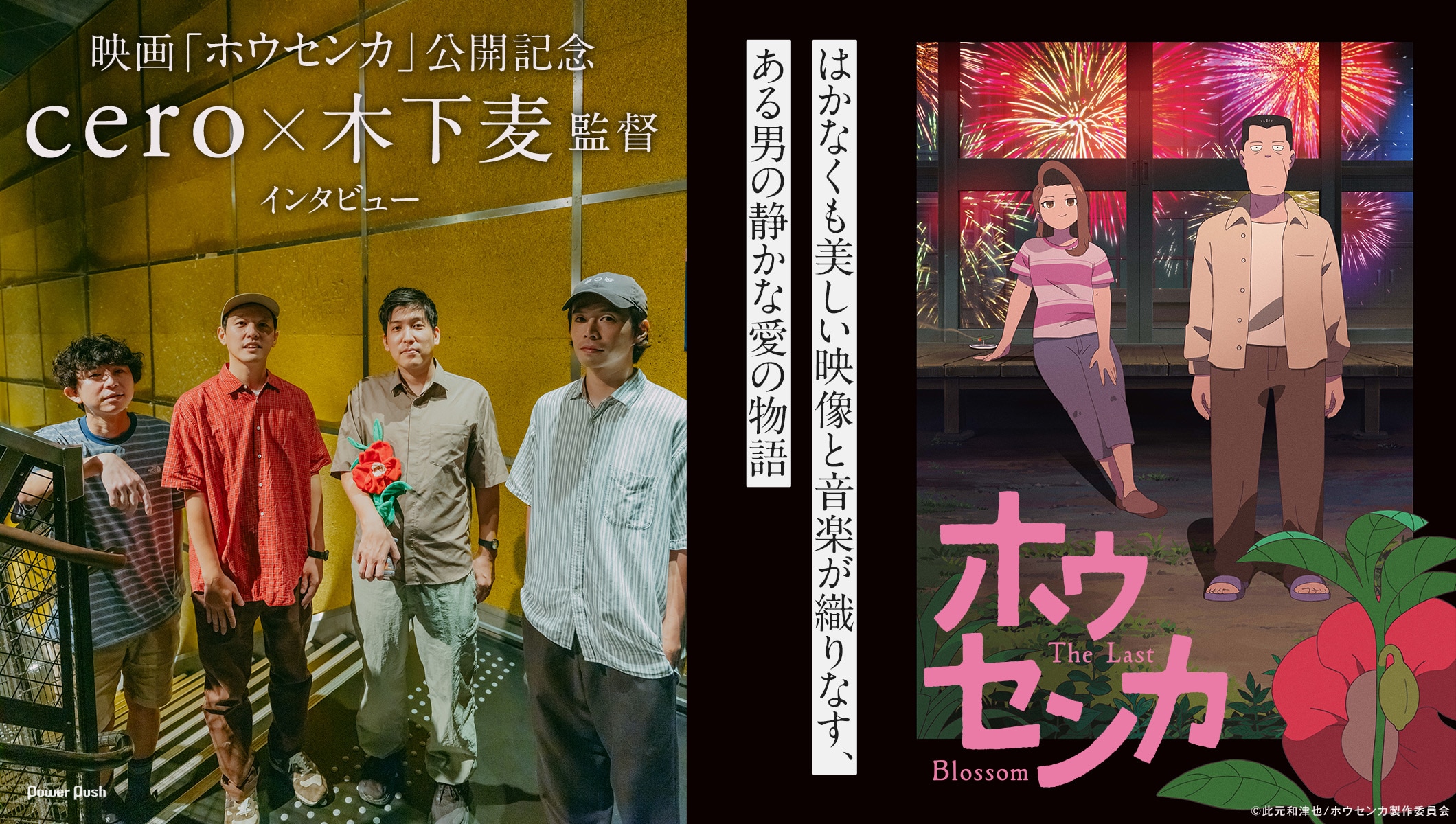

ceroが音楽を手がけるアニメ映画「ホウセンカ」の上映が10月10日に東京・新宿バルト9ほかにてスタートした。

「ホウセンカ」は、オリジナルアニメ「オッドタクシー」で監督・キャラクターデザインを手がけた木下麦、原作・脚本を担当した此元和津也のタッグと、国内外の映画祭で注目を浴びた「映画大好きポンポさん」「夏へのトンネル、さよならの出口」で知られる制作スタジオCLAPによる新作アニメ映画。独房で孤独な死を迎えようとしていた無期懲役囚の老人・阿久津実に、人の言葉を操る“ホウセンカ”が「ろくでもない一生だったな」と声をかけるところから物語が始まる。

音楽ナタリーでは本作の公開を記念して、監督の木下麦とオープニング曲および劇伴を担当したceroのインタビューを実施。ceroが映画音楽を手がけるのは意外にも今回が初となる。木下監督がceroに音楽制作をオファーした理由とは。そして3人はどのようにしてクリエイションに取り組んだのか? 音楽的な側面から映画「ホウセンカ」の魅力を紐解く。

取材・文 / 松永良平撮影 / 峰岡歩未取材協力 / Spotify O-EAST

「Nemesis」に漂う“人生の終わり際の色気のような雰囲気”

──まず木下監督にお聞きします。映画「ホウセンカ」は、ceroのアルバム「e o」に収録された「Nemesis」から作品のイメージが生まれたそうですね。制作の発端には土着的なヤクザ映画をアニメで作りたいという思いがあったそうですが、あのファンタジックなムードもある曲とのつながりについて教えていただけますか?

木下麦 「Nemesis」には、強い切望とあきらめが共存しているような、どこか乾いた感覚を感じたんです。夜の雰囲気に合っていて、壮大かつ神秘的で美しい曲だなとも思いました。その反面どこか空虚な雰囲気もあるし、人生の終わり際の色気のような雰囲気が出ているような感じがして。こんな曲が作品を彩ってくれたらいいなと思い、オファーをさせていただきました。最初はオープニング曲のみお願いしていましたが、せっかくだったら映画全体の音楽をやっていただきたいなというふうになっていきました。

──ceroの3人は、今回のオファーをどのように受け止めましたか?

髙城晶平 かねがね映画音楽の仕事はやりたいなと思っていたんです。だけど、そういう話をいただくこともあまりなく、ここまで来てしまった(笑)。なので、オファーが来たときは、単純に「うれしいな」という気持ちでした。この作品のお話をいただく少し前に、演劇(2024年2月に上演されたパルコ・プロデュース2024「最高の家出」 / 作・演出:三浦直之[ロロ])の音楽のお仕事をceroでどうかというオファーがあったんです。「e o」を出したあとから、そういう話が少しずつ出てきていた。ただ、そのときは最初バンドへのオファーだったけど、最終的に荒内くんが単独でやることになって。そこにceroとして1つの課題がありました。

荒内佑 劇伴をこの3人でどうやって作っていくのか、まったく想像がつかなくて。今回の「ホウセンカ」も、そこは苦戦しました。

──3人でやるよりも、誰か1人がリーダーシップを執る、もしくは1人で作ったほうがやりやすい?

荒内 そうですね。映画音楽って、10曲作るとしたら、まったく違う10曲を用意するんじゃなくて、テーマとなる1曲のモチーフをいろんなアレンジで変奏させていくことが多いと思うんです。それを他人に任せると、あらぬ方向に行っちゃたりするんで、そこのさじ加減をどうしようかなという部分がある。けっこう悩みましたね。

──橋本くんはオファーをどう受け止めました?

橋本翼 最初はオープニング曲のオファーだったので、いつものように3人の共同作業でやるのかなと思っていたんですけど、そこから劇伴全体も担当することになった。僕は劇伴の仕事をまったくやったことがないので勝手がわからなかったし、仕事量のイメージとしてトラック数がとにかく多いというのがあった。でも今回は、そんなにトラック数が多くないという話を事前に聞いていたので、それならチャレンジするにはすごくいいタイミングなのかなと思いました。

髙城 「ホウセンカ」は、音楽が作品全体をあんまり満たしていない感じがいいですね。アニメーション作品って、少し前の時代だったら全シーンに何かしらの音楽が流れていて、ずっと物語の伴奏をしているような印象があったけど、ここ最近は音楽の使い方が変わってきているのかな。最近、ちょくちょくアニメ作品を観るんですけど、音楽が少なくなっているような気がするんですよね。アニメーションの技術が向上して「画がもつ」ようになったのかもしれないですけど。それはすごくいい傾向だと思っていたし、自分たちが関わるこの作品が、まさにそういう静かな作品だったんでありがたかった。

──物語をドラマチックに煽るBGMというより、水滴が落ちる瞬間の緊張感みたいな感じで、パッと音が出てくるじゃないですか。木下監督は、そういう音楽の使い方をあらかじめ想定していたんですか?

木下 そうですね。静かな物語なので、音楽も静かで品のあるものにしたいなと思っていました。劇伴を挿入する作業は音響演出の笠松広司さんにやってもらったんですけど、映画全体のことで言うと、日常や人間の生き方を丁寧に描こうというのが大前提としてありました。

花火のシーンを美しく彩るオープニング曲「Moving Still Life」

──そんな中で、オープニング曲の「Moving Still Life」は映画の曲であると同時にceroの新曲としても聴けるし、花火のシーンと相まってすごく印象的です。木下監督から具体的なテーマとか、歌詞の物語性のようなリクエストはあったんですか?

木下 「Nemesis」という大きなキッカケはあったんですけど、当時ceroさんにお見せした資料に「儚さ」「虚しさ」「瞬く間」「美」というキーワードを書いていて、そのイメージをもとに曲を書いてくださいとお願いしました。ただ、そのキーワードを歌詞に使ってほしいというお願いではなかったです。主人公の阿久津実の人生をまず説明して、この映画でやりたいことをお伝えしました。

──2023年秋にceroサイドに提出された企画書に、木下監督は「作品のプロローグとして不穏な気配を感じさせ、映画の推進力にしたいと思っています」と書かれていますよね。ceroサイドが取り組んだ曲としても、「Moving Still Life」が最初?

髙城 そうですね。もともと「Nemesis」が話し合いの土台として挙げられていたこともあって、ああいう多声感のある雰囲気で、何かやれるかなと考えていきました。でも、アニメ映画のオープニングで流れる曲だから、観ている人の感情が持ち上がってくるような雰囲気を持ったものがいいんじゃないかということで、最初に僕が弾き語りに声をたくさん乗せたデモ音源を作って、そこから曲を膨らませていきました。しかも実際のシーンに合わせて曲を作ったんですよ。

──なるほど。じゃあ、最初からあの長さも決まっていて? それはすごいお題ですね。

髙城 仕上げていく過程では、堤(阿久津の兄貴分)が吐き出したタバコの煙が花火に重なるところとかに、ちょっとノイジーな音を入れたり、要所要所での細かいオーダーがあったり……。作曲をするうえでは「Nemesis」が前提にあったから、「Nemesis」のBPMで作ると、シーンごとのトピックを作りやすかった。確かテンポは一緒だよね?

荒内 だいたい一緒だね。

髙城 「Nemesis」にテンポ感を合わせてみたところ、あらかじめ設計されているかのようにポイントごとにグリッドが合うようになっていた。それがわかったら、案外そこにいろんなトピックを置いていきやすくなったんです。

次のページ »

サウンドコンセプトは“さわり”のある音