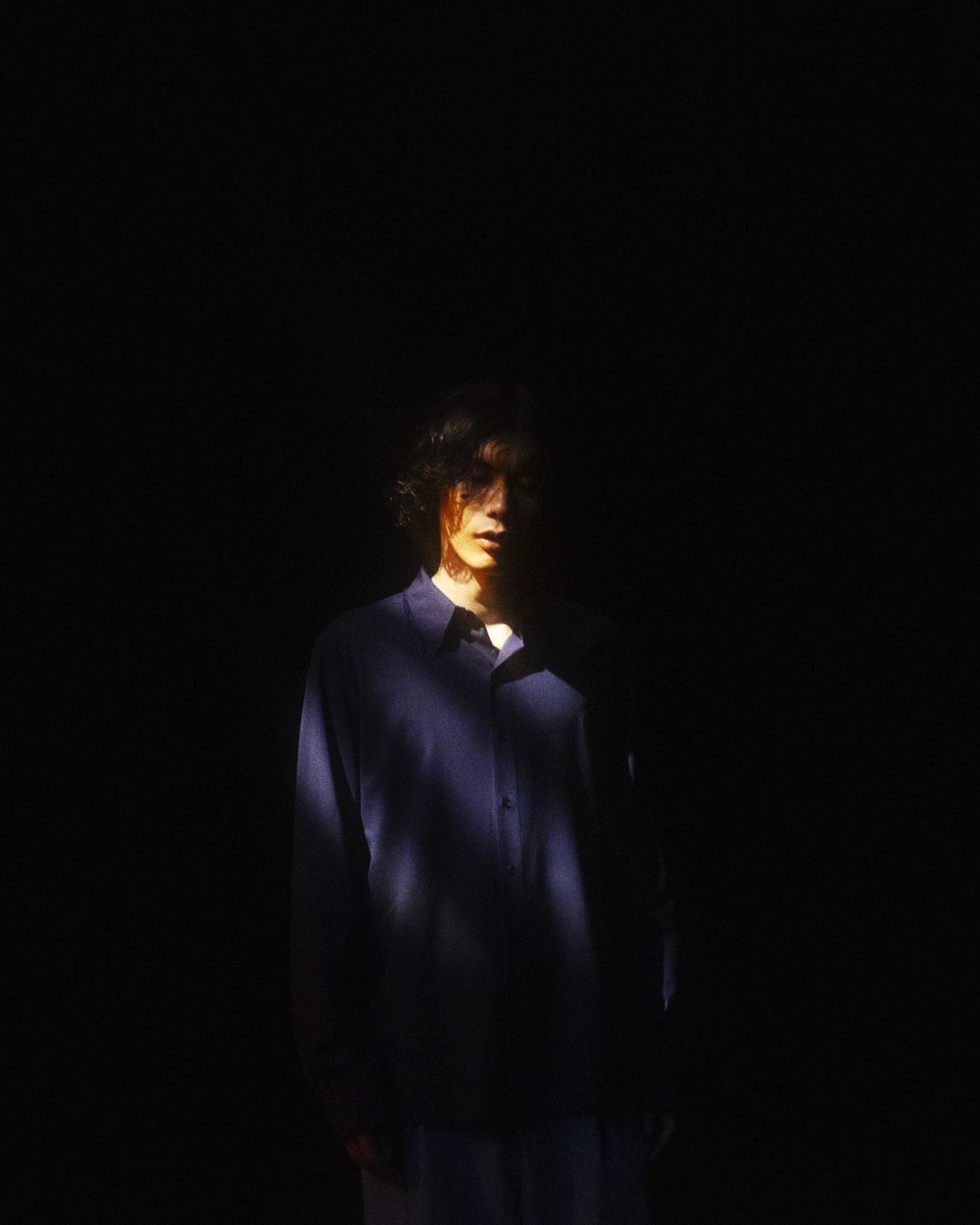

米津玄師が10月13日に新曲「1991」(ナインティーンナインティワン)を配信リリースした。

「1991」は、10月10日に全国公開された奥山由之監督による実写映画「秒速5センチメートル」の主題歌として米津が書き下ろした1曲。この映画の原作は、2007年に公開された新海誠監督による劇場アニメーション作品だ。実写版の監督を務めた奥山は、米津と同じ1991年生まれ。両者はこれまで「感電」や「KICK BACK」のMV制作などを通じて、深い信頼関係を築いてきた。

「1991」は映画の主題歌でありつつ、米津自身の半生を重ね合わせたような楽曲になっている。「1991僕は生まれた 靴ばかり見つめて生きていた」という一節がとても印象的なこの曲。米津は「自分にとって重要な曲になった」「特殊な曲になった」と語る。

リリースを記念した音楽ナタリーのインタビューでは、楽曲の成り立ちと制作にあたっての思いについて、米津にじっくりと話を聞いた。

取材・文 / 柴那典撮影 / 奥山由之

全幅の信頼を置いている人

──まずは曲を書くきっかけについて聞かせてください。奥山由之監督から主題歌のオファーがあって書き始めたんでしょうか?

そうですね。奥山さんからご指名をいただいて取りかかりました。アニメーション版の「秒速5センチメートル」は高校生の頃に公開されて観たんですが、すごく記憶に残っていて。それが新海誠監督の作品を初めて観た体験だったんですけど、当時の自分にとってどこか心当たりがあるものだった。美麗な背景美術にも「すごいものを見た」という感覚がありました。小説版も好きでしたね。修学旅行に持っていって、大部屋の隅で1人で読んでいた記憶があります。そういう意味でも「秒速5センチメートル」は自分にとってすごく思い入れの深い作品で。奥山監督とは数年前に出会って、ミュージックビデオの監督として「この人は本当にすごい」と全幅の信頼を置いている人で。その奥山さんが映画監督になり、商業長編作品の第1作目が「秒速5センチメートル」で、自分に主題歌のオファーをくださった。自分にとってこれ以上はない機会だな、と。なので「ぜひともやらせてください」とお返事しました。

──奥山監督とは「感電」のMVが初仕事ですよね。出会いからすぐに波長が合った、深いところまでわかり合えるような関係性になったという話を以前もされていましたが(参照:米津玄師「STRAY SHEEP」インタビュー)、どういうところが信頼の由来だったのでしょうか。

まず映像にかける熱意が群を抜いているんですよね。あれだけの集中力を持って、制作期間中は一度たりともそれを切らすことなく、1つひとつのカットや、レンズを通して見える景色に熱意を注ぐ。同時に彼の作家性というか、世界を見通すフィルターやレンズのようなものが強固にあって。「感電」のときもそうでしたけど、「KICK BACK」のときはより衝撃的でしたね。「こういう映像が撮りたい」というこちら側の要望に対して、上がってきた企画書の1ページ目が「筋肉は裏切らない」から始まるというもので。前の打ち合わせでは全然そんなこと言っていなかったけれど、それがあまりにも面白すぎて「それでいきましょう」となったんです。自分のやりたいことや意思が強固にある。形は違えど、ものを作る人間として、そういうものを持っている人ほど自分は信頼できるという感覚があるので、やはりあの人は特殊な存在だと思いますね。

これはもう俺なんじゃないか

──新海誠監督の「秒速5センチメートル」については、どういう衝撃がありましたか?

ああいう色合いが緻密に描かれた背景美術って、新海さん以前には存在しなかったと思うんです。その衝撃はすごかったですね。予告編のカットだけで「なんだこれは」という感覚がありました。物語が素晴らしいのはもちろん、今思い返してもやはり背景美術の美しさが自分にとっては第一に来る作品で。子供ながらにそれに衝撃を受けた。そのうえで、どこかに流れる寂しさ、センチメンタルな感じに強く惹かれるところがありました。

──先ほど「心当たりがある」とおっしゃっていましたよね。これは単に絵の美しさだけでなく、何かを言い当てられたような感覚になったということだと思うのですが、そこに関してはどうでしょうか。

心当たりという点で言えば、奥山さんが撮った実写版の「秒速5センチメートル」のほうがより強く感じました。主人公の(遠野)貴樹という人間に対して「これはもう俺なんじゃないか」とすら思ってしまうところがあって。周囲との距離の取り方を見てもそうだし、周囲の人間から投げかけられる痛いひと言が自分にも降りかかってくるような感覚があった。自分のために作られたんじゃないかとすら思えるようなところがありました。どこか自閉的というか、「傷付きたくなさ」みたいなものを持っている。強く傷付きたくないからこそ、そういう可能性を敏感に察して、事前に距離を取る。そういうところばかり発達して、それによる生きづらさを抱えてしまう。そういう、ウジウジした人間性を実写版の「秒速5センチメートル」からより強く感じました。

──奥山監督からは「こういう曲にしてほしい」とか「こういう役割を担ってほしい」とか、そういう話はありましたか?

ありましたね。一度打ち合わせをさせてもらって、この映画の意図や詳細について、熱意を感じるような話をしてもらいました。それを受けて、生半可なものは作れないという意識になったのを覚えています。今までは自分が奥山さんにお願いして映像を撮ってもらってきたけれど、今回は立場が入れ替わる。それはすごくうれしい出来事だと思いました。奥山さんは自分と同い年で、そういう意味でも共通する部分がある。同じ時代を生きてきて、表現方法は違えど、似たようなタイミングで似たようなことを考え、ときに同期しながら生きている。そういう感覚があったので、そこに対してより誠実に作らなければならないと強く意気込んだことは覚えています。

──奥山監督が「秒速5センチメートル」という作品や新海誠さんの作家性をどう捉えたかということは、実写版の大きな軸になっていると思うんですけど、そういうものも共有したりしましたか?

原作の話をした記憶があります。背景美術の美しさがすごく重要な作品だと思うので、そこらへんはどういう仕上がりになるんですかね、という話をしました。もちろんこちらは映画の制作に口を出す立場ではないので、雑談くらいの感じではあったんですけど。今回の映画は「実写で撮るならこうなるよな」という納得感があるんですよね。試写で観たときに、ものすごい熱意と執念を感じる出来になっていて。もちろん原作とは違う部分がたくさんあって、別の作品であるのは間違いないんですけど、新海誠さんが作った「秒速5センチメートル」の本質的な部分がちゃんと継承されている。かつ、映画として強烈な、非常に素晴らしいものができあがっていて、「これはすごい」と興奮したのを覚えています。

──僕の感想を言うと、新海監督はアニメーションを通して光を表現する作家だと思っているんです。そこに対して奥山監督の実写版は、撮影によってどう光を表現するかに渾身で向き合った。全部のカットにその意識が込められているような作品だと思いました。すべてが写真になるような瞬間だけで2時間が構成されているような、ある意味圧を感じる作品だと感じたんですけれども、米津さんはどうでしたか?

そうですね。この作品にかける強い気持ちが、1カット1カットにほとばしっている。そういうすごみがありました。奥山さんはすごいなという素朴な感想を抱きました。

少し私にも付き合ってくれませんか

──新海監督の「秒速5センチメートル」には、もともと主題歌として山崎まさよしさんの「One more time, One more chance」があります。もともと作品と結び付きの強い曲があるということは、主題歌を書くにあたってかなり高いハードルになったのではないかと思ったのですが、そのあたりはどうでしたか?

「秒速5センチメートル」といえばあの曲と言っても過言ではないので、自分がやるとなると、相当高い壁を目の前にしなきゃいけないという思いは強くありました。「恐れ多い」と断ることもできたとは思うんですけど、それ以上に「やりたい」という気持ちが大きかった。なので「One more time, One more chance」のジェネリックバージョンみたいな形にだけは絶対してはならないと思いました。それは誰の得にもならないし、自分なりにその存在から独立したところでものを作らなきゃならない。そういう感覚で「1991」を作りました。

──歌詞にある「1991僕は生まれた 靴ばかり見つめて生きていた」というフレーズがとても印象的で、これは米津さんの一人称の言葉だと思います。主題歌としては掟破りであると思うのですが、新海誠作品から米津さんが受け取ったものや、奥山監督と1991年生まれの同い年であるという関係性、そしてすでにアニメ版主題歌があるという状況、いろいろ踏まえるとこういう曲にならざるを得ない必然性があったのではないかと思います。

そうですね。物語の主題歌や劇中歌を作る経験を長年積んできたうえで、ここまで差し出がましい曲を作ったのは初めてだと思います。もちろん「秒速5センチメートル」にめがけて曲を書いた自負もあるし、それは大前提なんですけど、それと同じくらい自分の人生を振り返らざるを得なかった。そういう作品だったんですよね。個人的な感覚として、どうにも抗えないというか、それをしないことにはどこかで歪みが生まれるだろうという感覚になってしまった。山崎まさよしさんのあの曲ではなく、自分のこの曲が主題歌であることに納得しないという人もたくさんいるだろうなとは思うんです。けれど、差し出がましいのは承知のうえで「納得しないのは非常によくわかります。ただ、少し私にも付き合ってくれませんか」というような気持ちがある。この作品においては特にそういう感じがありますね。

次のページ »

自分にフォーカスが合っていく、抗えない感覚

2025年10月16日更新