1990年代のヴィジュアル系黄金期に活躍したバンドが集う音楽フェス「CROSS ROAD Fest」が11月15、16日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで開催される。

音楽フェスが全国各地で開かれる昨今だが、このようなメンツのフェスが行われるとは誰が予想しただろうか。12年ぶりに再結成を果たすLa'cryma Christi、11年ぶりに再集結するD'espairsRay、2026年1月に東京・日本武道館公演をもって解散するWaive、90年代後半にお茶の間をにぎわせたSHAZNA、アニメソングが大ヒットしたPENICILLINら強力なメンツが一堂に会するこのフェスが、特別な2日間になることは間違いない。

音楽ナタリーでは「CROSS ROAD Fest」の開催を記念して、HIRO(La'cryma Christi)、有村竜太朗(Plastic Tree)、杉本善徳(Waive)、seek(Psycho le Cému)による座談会を実施。90年代から2000年代にかけて一世を風靡したヴィジュアル系シーンを駆け抜けた彼らならではのエピソードが飛び出した。

取材・文 / 西廣智一

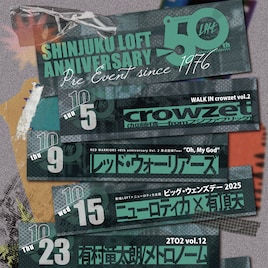

公演情報

「CROSS ROAD Fest」

- 2025年11月15日(土)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

La'cryma Christi / SHAZNA / Plastic Tree / FAIRY FORE / Psycho le Cému / Waive / D'espairsRay - 2025年11月16日(日)千葉県 幕張メッセ 幕張イベントホール

<出演者>

La'cryma Christi / PENICILLIN / FANTASTIC◇CIRCUS / SHAZNA / L'luvia / wyse / Waive / LM.C

結成年……Wikipediaを見ていいですか?

──今日参加している4バンドの中ではPlastic TreeとLa'cryma Christiが1990年代前半と、最も結成が早いのかなと思います。

有村竜太朗(Plastic Tree) 僕らは何年結成なんですかね……Wikipediaを見ていいですか?

一同 (笑)。

──バンドのオフィシャルサイトには1993年12月結成と載っています(笑)。

有村 じゃあ1993年ですね(笑)。

──La'cryma Christiは前身バンドが1991年結成で、現在のLa'cryma Christiに改名したのが1994年10月。

HIRO(La'cryma Christi) 僕もそのへんあやふやで……(笑)。でも、確かにそれくらいですね。

──2組とも90年代後半にグッと勢いが増し、ともに1997年にメジャーデビューしています。

有村 あ、そうなんですね。ラクリマとは市川CLUB GIOというライブハウスで対バンしたことを覚えていて。

HIRO したね。

──当時はお互いのバンドに対してどんな印象を持ちましたか?

有村 めちゃくちゃ演奏の上手なバンドだなと。

HIRO 音楽性は俺たちとは全然違うんですけど、独特な雰囲気を醸し出していてカッコいいなと思ってました。

ヴィジュアル系黄金期=「Break Out」世代

──1980年代後半に始まったバンドブームが90年代初頭にひと段落したものの、90年代半ば以降はヴィジュアル系バンドの勢いが増し、一方でパンクシーンも盛り上がり始めるなど、ライブハウスシーンが栄えていた記憶があります。有村さんとHIROさんには当時のヴィジュアル系シーンはどのように映っていたのでしょうか。

有村 まさに渦中にいましたからね。毎週のように3本くらいライブをやって、こういう取材にもたくさん応じたし、そういう生活が当たり前になっていて。今思い返せば、ものすごい数のバンドがいたってことは、それなりにシーンが盛り上がっていたんだろうなと思います。とはいえ、常に目の前のことを一生懸命やっていただけなので、当時はシーンのことを客観的に見ていなかったかもしれないですね。

HIRO 確かにいろんなバンドがたくさんいましたし、その中でいかに自分たちらしさを表現するかを大事に活動していたかな。当初は大阪で活動していたんですけど、東京でもライブができるようになって、動員もどんどん増えていって。盛り上がりという意味では、一番強く記憶に残っているのは、インディーズバンドを紹介する「Break Out」というテレビ番組ですね。俺たちもよく番組に出させてもらったり、ツアーに密着してもらったりして、その結果メジャーデビューにまでたどり着けたわけですから。日本武道館でイベントをさせてもらったりもしましたし、今では考えられないほどの盛り上がりでしたね。

──確かにそうですね。杉本さんやseekさんは当時、ヴィジュアル系シーンの盛り上がりに対してどんな印象を持っていましたか?

seek(Psycho le Cému) seekっていう名前はPlastic Treeのデビューアルバム「Hide and Seek」(1997年)からいただいていますし、あの頃はいちファンとして見ていた時期でもあって。なので、ヴィジュアル系バンドはテレビとかラジオとか雑誌媒体のようなメディアで見るものでしたし、僕が住んでいた兵庫県の姫路というちっちゃい町にもヴィジュアル系バンドの方々がいらっしゃるくらい、姫路の中にもシーンがしっかりありました。そういう時代を高校生ぐらいのときに触れることができたという意味では、そこから自分がバンドをやるのは必然だったのかなと思います。

杉本善徳(Waive) 90年代前半から中盤までは、僕はのちにヴィジュアル系と呼ばれるシーンのことを知らなかったに等しくて。一部のメディアで目にするアーティストは知っていましたけど。僕も大阪出身なんですが、大阪でロックシーンに触れる機会は、深夜の音楽番組とかミュージックビデオを流す番組の中でいろんなアーティストが雑多に紹介されるくらいでした。「これいいな」「これカッコいいな」と思ったものが偶然このジャンルだったという感じで、“気付いたらそこにいた感”はかなりあるかもしれないです。

──特に90年代はヴィジュアル系のバンドがヒットチャートの上位にたくさんランクインし、地上波の音楽番組に出演する機会も多かったので、ヴィジュアル系シーンに詳しくない人でもバンドの存在や曲について認知していた。その功績ってかなり大きいと思うんです。

杉本 今みたいにインターネットがブロードバンド化していなかったので、主な情報収集源はテレビや紙のメディアぐらいでしたし、“ヴィジュアルショック”じゃないですけどショッキングなものを見て「なんだこれ!?」っていう感じで惹き付けられたんでしょうね。

──確かに、今みたいにスマホ1つあればなんでも調べられる時代ではなかったですし、テレビ、ラジオ、紙媒体、あるいはライブハウスに足を運ぶことでしか情報が得られなかったですよね。

seek 当時ライブハウスに行って、ライブを観たあとにアンケートを書くと、のちにバンドからDMのハガキが送られてきて、そこで次のライブ情報が得られたりしました。リスナー側が自分から積極的に動いて、どんどん触れていく感じでしたよね。

憧れの存在に思いを馳せたあの頃

──90年代後半にヴィジュアル系シーンが大きな盛り上がりを見せる中、1999年にPsycho le Cému、2000年にWaiveが結成されました。シーンの中でそれまでと違う動きが見えてきたタイミングだったのかなと思います。

seek 僕らが結成した頃の空気と言うと、すでにヴィジュアル系シーンがものすごく大きなものになっていて。早くも飽和し始めている雰囲気があった中で、さっきのHIROさんの話じゃないですけど「どういうことをすれば自分たちらしさが出せるんだろう?」ということがテーマになっていたんです。もちろん僕らの中には憧れのバンドがいましたし、そういうカッコいいなって感じるバンドを超えようと思うと、全然違うアプローチで攻めなあかんみたいな意識が特に強かった。極端ですけど「楽器を置いて踊る」とか、衣装も黒を使わずにカラフルなものにしようとか、ゲームとかまた別のニュアンスを入れてみようとか、そういうことを意識しながらバンドを作っていた記憶があります。

杉本 90年代半ばから後半にかけては、ヴィジュアル系云々とはあまり関係なくカラフルなファッションが流行っていた時代だと思うので、僕も例に漏れず髪を真っ赤に染めていたんですね。でも、学生時代の地元の友達とコンビニで遭遇すると「何それ、IZAM(※SHAZNAのボーカリスト)?」なんて言われたりして(笑)。お茶の間パワーというか、普段ロックにあまり興味がなさそうな同級生にまでヴィジュアル系が浸透しているんだと実感しました。そんな時期を経て、単純に自分が好きなことをやったほうがいいなと思って、モッズファッションを取り入れたり、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTとかが好きだったからスーツを着たりして、ヴィジュアル系に対してというよりも、身近で対バンしている人たちへの反骨としてそういうスタイルを選んでいった気がします。今思い返すと当時はみんなそんな感じだったのかもしれないですけどね。

──それぞれに憧れの対象はいるわけで、そこからロックバンドを始めようとすると最初こそ憧れに近付こうとするけど……。

杉本 結局、憧れの対象にはなれないわけですものね。

有村 憧れの人になんてなれないよね。いろんな意味で超えられないというのもあるけど、そのために自分でいろんな音楽を聴いて、そこから自分だけのオリジナリティを見つけていくわけで。特に日本だと、同じようなシーンでもトップクラスのバンドは国民的現象を作り上げてきたわけで、自分も一応その夢を追いかけている身として「こうしたら自分もいけるのかな」とかは考えましたよ。

──憧れとも関連するのかもしれませんが、ヴィジュアル系ブームの繁栄は楽器を弾く人たちの人口にも影響を与えたと思うんです。

seek 楽器も特殊な形が多くて、カッコよかったですものね。メンバーさんのアーティストモデルの広告が雑誌の裏表紙とかに載っていると、「今まで見てきた楽器と全然違う!」って惹き付けられましたし。特にヴィジュアル系はそういうのが多かったですよね。きっと「あのアーティストと同じ楽器を持ちたい!」って思いが、みんなの中にあったんじゃないかな。

杉本 そこもインターネットが今のように普及する前の時代ならではなのかなと。hideさんとかLUNA SEAのメンバーみたいなロックスターのアイコン的存在がアーティストモデルを作って、楽器を持ったメンバーさんのポスターが楽器屋にたくさん貼られた結果、その楽器が世に広まったところもあるでしょうし。「この楽器を持てば、あの人に近付けるんじゃないか」という感覚は、特にコピーバンドを始めようとする人たちには大きな影響を与えたと思いますよ。

HIRO わかりやすかったもんね、ギターヒーロー感も強かったし。

──あの頃は日本の楽器メーカーも勢いがあって、ESPやフェルナンデスといったメーカーが次々にアーティストモデルを製造していました。

HIRO 自分も好きなアーティストと同じギターを持ちたい、同じ衣装を着たい、同じメイクをしたいという思いがあったし、始まりはみんな「その人になりたい」という憧れなんでしょうね。

──同じ楽器を持つ人も多ければ、同じ衣装やメイクでコスプレするファンも多かった。そういう演者とファンを一体化に近い状態に持っていったのが、当時のヴィジュアル系ブームだったのかもしれませんね。

杉本 僕、キャリアの最初の頃は大阪城公園から大阪城に行くまでの“城天”と呼ばれているとこでライブをしていたんですけど、いわゆるヴィジュアル系と呼ばれる人たちのコピーバンドがそこにもときどきいて。あそこはシャ乱Qとかが出てきているから、どちらかと言うとそっちのジャンルが多いんですけど、ヴィジュアル系の枠には僕のようなバンド以外にもコスプレイヤーが集ってくるんですよ。で、コスプレイヤー同士で「私、Jコスです」「私はSUGIZOコスです」って感じで5人集まって写真を撮ったりしていて。

有村 楽しそうだよね。

杉本 そうなんですよ。若かったら、自分もそっち側でやっていたかもしれない(笑)。

次のページ »

ヴィジュアル系ブームの終焉、演者の思い