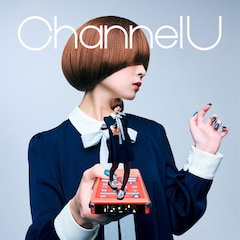

緑黄色社会のニューアルバム「Channel U」がリリースされた。

「Channel U」は前作「pink blue」から約2年ぶりのリリースとなるアルバム。17曲中9曲がタイアップ作品という、ここ数年のリョクシャカの総決算的な意味合いを持ちながら、バンドとしての挑戦心も感じさせる力作となっている。アルバムのリリースを受けて、音楽ナタリーは緑黄色社会の4人にインタビュー。「Channel U」というタイトルの由来を皮切りに、アルバムに込めたそれぞれの思いを紐解く。

取材・文 / 天野史彬撮影 / YOSHIHITO KOBA

“より強くなった自分たち”をしっかり届けたい

──5作目のフルアルバム「Channel U」は、聴き手の人生にダイレクトに飛び込んでいくような、とてもパワフルで、そしてポジティブなエネルギーに満ちたアルバムだと感じました。前作「pink blue」は音楽的な実験性とバンドの素の表情が両立した作品でしたが、今回はそうした部分を含みながらも、よりスケールの大きなアルバムになっているなと。今作について、事前に考えられていたコンセプトなどはありましたか?

長屋晴子(Vo, G) シングル曲の存在感が強かったので、最初は「ベスト盤を作る勢いでアルバムを作ろう」と話していたんです。私たちは2018年に「緑黄色社会」というタイトルのアルバムを出しているんですけど、今回のタイトルは「緑黄色社会2」でもいいんじゃないか?とも話していて。ただ、(穴見)真吾から「それはちょっと待ってほしい」という意見が出てきたんですよ。そのあとに、真吾が「Channel」という言葉を持ってきてくれて。

穴見真吾(B) ベスト盤のような、いわば“必聴作”を作ろうという意見には僕も共鳴していたんですけど、タイトルを「緑黄色社会2」にしてしまうと、アルバムがアーカイブのように見えてしまう気がしたんですよね。それはもったいないなと思って。前作「pink blue」からの約2年間はタイアップに向き合ってきた期間でもあったし、それによって自分のスキルを反省したり、逆に褒めてもらえたり、いろいろな経験をしてきた。その経験の中で、タイアップにも自分たちの創作の起点として面白く向き合うことができるようになってきたし、そんな“より強くなった自分たち”を、聴き手にしっかりと届けるアルバムにしたほうがいいんじゃないかと。それで、タイトルに「U」と入れたんです。

──「U」というのは、つまり、「YOU」ということですよね。

穴見 自分たちのアーカイブじゃなくて、みんなにとってのアルバムになったほうがいいよな、と思ったんです。

──「Channel」という言葉はどのように出てきたのでしょう?

穴見 最初に「『緑黄色社会2』は違う」と言ったものの、その時点で別のアイデアがあったわけではなくて(笑)。そこからいろいろと言葉を調べていく中で、自分が持っている機材に書いてあった「Channel」という言葉がパッと目に入ってきたんです。それで「Channel」という言葉を調べてみたら、「こんなにいろいろな意味があるんだ」とビックリして。一番ポピュラーなのは電気回路的な意味だと思うんですけど、もともとは「Canalis」という、「水路」を意味する言葉から来ているらしいんです。ほかにも「この世の人とあの世の人をつなぐ」みたいな意味合いで使われることもあるらしいし、“何かと何かをつなぐ通り道”という感じで、いろいろな用途があって。

──そうなんですね。

穴見 いろいろなものとつながることができるこの時代に、このタイトルでアルバムを出すことによって、何か考えるきっかけを作れるかもしれないと思ったんです。それに僕らもいろいろなチャンネルを持って活動してきた自負があるので。それで「Channel U」というタイトルを提案したら、みんな「いいね」と言ってくれて。

──peppeさんと小林さんは、穴見さんから出てきたアイデアをどのように受け止めましたか?

peppe(Key) もし「緑黄色社会2」だったら、私たちを聴かず嫌いしている人たちには届かない可能性もあるなと思ったんですよね。なので、アルバムの間口を広げるためにも、このタイトルになってよかった。それに、物事を決めようとしたときに1対3の構図になっても、1人の意見が強ければ、ちゃんと1が勝つんです。10年以上やってきた中で、私たちはそういう決め方をずっとしてきたんだなって。これぞ私たち、というか。すごく私たちらしく答えを出すことができたなと思いました。

小林壱誓(G) 僕はこの話題が出る前に、帰り道の車内で真吾からタイトルのアイデアを聞いていて。それが、僕が作ってみたかった曲──今回のアルバムに入っている「Channel Me」という曲なんですけど、その曲の構想とマッチしていて、その話ですごく盛り上がったんです。「そのタイトルの話はみんなにしたほうがいいし、曲のプレゼンもしたいから、一緒に話そうね」と(笑)。

──「一緒に話そうね」(笑)。いいですね。

穴見 本当に、たまたまだったんですよね。僕と壱誓で同時多発的に通じ合うアイデアが出てきていて。

長屋 偶然の重なりでもあるけど、必然でもあった。そんなタイトルだよね。内容的にも、シングル曲が軸としてちゃんとあるからこそ、それぞれが作曲した曲も入れようという話になって。メンバーそれぞれの“らしさ”が出ている曲を入れることができたし、音楽を作るうえでの自由や楽しさを再確認できたアルバムだなと。「pink blue」は、インタビューでも「創造と破壊」とよく言っていたように、10周年を迎えたタイミングで改めて緑黄色社会を考え直すような作品だったと思うんです。あそこで新しい緑黄色社会の基盤ができたからこそ、今改めて、聴き手に届けるための作品、「U」を意識した作品を作ることができたんじゃないかなって。

「U」のことばかり考えていた数年

──「恥ずかしいか青春は」や「馬鹿の一つ覚え」などのシングル曲が顕著ですが、長屋さんの書かれた歌詞は特に、「U」、つまり聴き手に対してメッセージを投げかけているような曲が多い気がします。「君もやれよ」と言われているような気分になる、そんな曲たちだなと。

長屋 ここ数年の私たちは「U」のことばかり考えていたと思うんですよね。タイアップがあると特にそうなんですけど、聴き手の顔や、音楽が流れるシーンがなんとなく見えることが多くて。そういうシチュエーションの中で曲を書くことが多かったので、自然と聴き手ありきの曲を作るようになったんだと思います。

──そうした中で、ボーカリストとして変化した部分もありますか?

長屋 年齢的にもいろいろな経験をさせてもらって、自分のスタイルや、自分らしさ、自分の生き方みたいなものが見つけられるようになってきたのかなと。もちろん、これからまだまだ変わっていくことはあるはずだけど、ある程度自分らしさを見つけられたからこそ伝えられる言葉があるなと思います。例えば「恥ずかしいか青春は」は「今日、好きになりました」(ABEMAの恋愛番組)の主題歌で、「僕らはいきものだから」はNコン(「NHK全国学校音楽コンクール」)の課題曲ですけど、どちらも「10代の学生に向けたメッセージ」というテーマをもとに書いた曲なんです。こういう曲を書くことができたのは、過去の自分の経験があったからだと思うんですよね。「恥ずかしいか青春は」でただキラキラした世界を称えるだけではなくて、反骨精神というか、“底にある力”みたいなものを書くことができた。それは私らしさの表れだと思うし、「こういう歌詞を、意志を持って届けることができるようになったんだな」と自分で感じます。数年前だったら、ちょっと自信が足りなかったんじゃないかな。

──今作の収録曲で言うと、長屋さん作詞、peppeさん作曲の「Each Ring」には「恥ずかしいか青春は」とはまた違った形の力強さがありますよね。切なさから浮かび上がる強さのようなものを感じます。

長屋 「Each Ring」は曲が先にあったんですけど、peppeらしいカラフルでポップな感じとは違って、クラシカルでアダルトな雰囲気を感じたんです。peppeからは「大人の女性の雰囲気が出た歌詞でお願いします」と言われて(笑)。私も今年30歳になるし、今の自分だから書くことができた歌詞だと思います。去年だったら書くことができなかったかもしれない。

peppe 私は歌詞を読んで、29年と数カ月生きてきた今の自分にめちゃくちゃしっくりくる歌詞だなと思いましたね(笑)。もしこの曲の歌詞を渡されたのが去年だったら「想像で書いたのかな」と思ったかもしれない。でも今読むと、素直に自分の身に突き刺さってくる。こういう化学反応が、長屋とのタッグだと毎度起こるんですよね。そのときそのときの長屋を、自分のメロディを通して知ることができて楽しいです。

穴見 俺と壱誓で作ったら絶対にできない曲だよね、「Each Ring」は。

長屋 私個人で作ってもできないと思うよ。自分の曲だとこっ恥ずかしくなっちゃうけど、peppeの曲に身を預けて書いているから、いい意味で責任転嫁できるというか(笑)。「私だけの気持ちじゃないです」って顔ができる。だからこそ、こういう攻めた世界観が表現できるのかなって。

穴見 確かにね。「Bitter」(2017年リリースの楽曲)の頃から、peppeと長屋の2人で作った曲の攻め込み度は変わらないよね。

次のページ »

その実験性の裏にある“学生ノリ”と“信頼感”