2020年の活動開始からおよそ5年をかけて着実にリスナーを増やし続けているあたらよ。その音楽は国境を越え、2024年に行った初のアジアツアーでは全公演がソールドアウト。現在行われている2度目のアジアツアーもチケット完売が続出している。

そんなあたらよの新作ミニアルバム「泡沫の夢は幻に」には“夢”にまつわる新曲5曲を含む全8曲が収められている。音楽ナタリーではメンバーにインタビューし、海外からの反響に対する思いを含む近況や、ミニアルバムの制作の裏側を語ってもらった。また特集の後半ではミニアルバムの各楽曲について、ライター柴那典による解説テキストを交えながらメンバーのコメントを紹介し、この作品を多角的に紐解く。

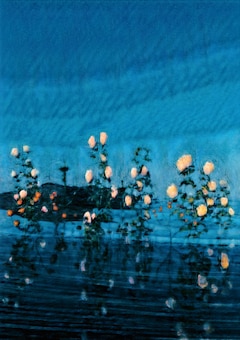

取材・文 / 柴那典撮影 / 山崎玲士

この熱量の根源はどこに?チケット完売アジアツアーを振り返る

──昨年のアジアツアー「Atarayo First Asia Tour 2024」は各地でかなり熱狂を呼んだようですが、どんな体験でしたか?

ひとみ(Vo, G) あまりの熱量の高さに驚きました。歌っている最中に自分の歌がかき消されるくらいの感覚で。精一杯、負けないように歌わなきゃと思っているうちに、気付いたらライブが終わっているような体験でした。あとにも先にもないような不思議な気持ちでしたね。この方たちはいったいどこで我々を知って、こんな熱量になるまで好きになってくれたんだろう?って。この熱量の根源はどこにあるんだろう、と肌で感じてより一層そう思いました。

たけお(B) SNSでは海外の方が「◯◯(国名)に来てください」とコメントをくださるんですけれど、とは言っても最初は「本当にお客さんが来るのかな」って不安で。でも、ふたを開けてみればたくさんの人たちが集まってくれた。ライブが始まったら、ずっと熱唱してくれたし、バラードでもみんな歌ってくれるんです。すごい経験でしたね。

まーしー(G) 1年に何回もあたらよのライブを観られるわけではないから、という理由もあるとは思うんですけれど、それにしても熱量がとてつもなくすごかったです。チケットもすぐに売り切れてしまったし、ファンの方が横断幕を作ってライブハウスに持ってきてくれていたんです。それに、自分たちのモチーフをイラストにしたファングッズを作って「よかったら持って行ってください」と言ってくれたりもして、すごいなと。1回だけで満足するんじゃなくて、また来てほしいとも言ってくれて。ものすごい熱をぶつけてもらいました。

──自分たちのどういうところが海外ファンから受け入れられているのか、徐々にわかってきましたか?

ひとみ いまだに「これだ」という明確な答えは私の中では出てないです。ただ、アジアツアーで回った土地でどんな曲がヒットしているのかを調べてみたら、ロックバラードとか、あたらよの音楽性に近いようなジャンルの曲がよく聴かれていて。こういう曲を好きで聴いている層には刺さるのかもなという、ふわっとした体感はありました。実際にライブで「どこで私たちのことを知ってくれたの?」と聞いたら、みんな「YouTube!」って言うんですよ。今はYouTubeに翻訳機能もあるじゃないですか。皆さんの声を聞いたら、ちゃんと歌詞を翻訳して曲を聴いて「歌詞が素晴らしいから好きだ」と言ってくれる方がすごく多かった。とりあえずメロディが好きだからではなく、別の国の言葉であっても歌詞をちゃんと聴いて、曲に込めた思いまでちゃんと掘り下げてくれている。あたらよは歌詞を大事にしていきたいと思ってるバンドなので、それはすごくうれしいです。届いている実感はありますね。

「夢」という1つの単語の形を変えて

──それでは新作ミニアルバム「泡沫の夢は幻に」について聞かせてください。最初のアイデアはどんなところから生まれましたか?

ひとみ 3人で喫茶店に入ってコーヒーを飲みながら「アルバム、どうしようか」と話していて。私が「“夢”をテーマにしたいと思ってるんだよね」という話をしたら、まーしーが「すごくいいと思う」と言ったんです。人の死に向き合う曲を書きたいとお互いに思っていたから、そういうものを題材にしてアルバムを作るときの大きなテーマに“夢”はぴったりハマるんじゃないか、というところから制作が始まりました。

──本作はツアー「あたらよ『夢語り Yume-gatari』TOUR 2025」の開催期間にリリースされるわけですが、ツアータイトルの「夢語り Yume-gatari」も同じアイデアから出てきているんでしょうか?

ひとみ はい。今回の作品はテーマ通り、「夢」という言葉や、夢を連想させるようなワードが歌詞に入っている楽曲が多くて。「夢そのものみたいな楽曲をあなたたちに直接届けに、語りに行くよ」というのが「夢語り」ツアーです。

──アニメやドラマの主題歌など、タイアップの楽曲は作品の世界観や物語性を意識して作ったものではあると思うんですが、それらも含めて全体として統一感がある作品にしようと考えていましたか?

ひとみ そうですね。もともと「夢」というキーワードが私の中にあったので、タイアップのお話をいただいた楽曲に関しても、その作品の世界観を壊さないようにしながら、「夢」を歌詞の中に折り込んでいたんです。それぞれの作品の世界で言う「夢」はこういうものだよね、と。例えば「ツキノフネ」(アニメ「暗殺教室」再放送 第1弾エンディングテーマ)では、追いかけたり、届かないものを必死に求めたりするという意味の「夢」を表現して。「忘愛」(カンテレ・フジテレビ系ドラマ「パラレル夫婦 死んだ“僕と妻”の真実」挿入歌)に関しては、別々の世界を生きる夫婦の話なので「夢の中でならきっと 言えるような気がしてたんだ」という歌詞を書きました。パラレルワールドって夢みたいな話だし、1日のうちに数分だけお互いが会える時間が存在している、その時間こそがまさに夢の中のようなものだと思ったんです。その時間だからこそ言えることがたくさんある。そういう意味で「夢」として捉えることもできるなと。そんなふうに「夢」という1つの単語を、その作品にフィットする形に変えることを意識していました。

初心に返った作曲合宿

──楽曲制作のスタイルについて聞かせてください。基本的に作詞作曲のクレジットはひとみさんですが、どんなタイプの作り方なんでしょうか?

ひとみ ベーシックなものとしては、私が弾き語りで録ったデモをまーしーに渡して、まーしーがアレンジするパターン。もう1つ、まーしーがまずトラックを作って、そこに私が歌詞とメロディを乗せるパターンもあります。最近はその2パターンが多いですね。ただ今回のアルバムに関しては、みんなで作曲合宿に入ったんです。合宿にはあたらよが何年も前からアレンジでお世話になっているSoma Gendaさんも一緒に来てもらいました。我々はドラムがいないので、3人でスタジオに入ってその場で曲を作ろうとしても、リズムがないとどうしてもうまく形にならないんです。でも、やっぱりみんなが一緒にいる空間で曲を作りたい、最近は個々が作ったデモを大きくする作業だったけれどゼロからみんなでやりたい、という話になった。それで、数年前から一緒にやってるアレンジャーさんをチームに入れて、宿泊施設が併設されたスタジオにみんなで行き、寝食をともにしながら朝から晩までずっと音楽を作ってました。

──まーしーさんとたけおさんにとっては、作曲合宿はどうでしたか?

まーしー もともと最初の頃はみんなで音を出しながらスタジオで作ってたんですよ。そこから変わって、最近はひとみがさっき言ったような作り方が主になっていた。だから、初期の気持ちがよみがえるような感覚がありました。みんなでああだこうだ言いながら作ると、「これって大丈夫かな? こういうニュアンスで合ってるかな?」というのもお互いすぐに確認できる。みんなの演奏を聴きながらブラッシュアップしやすいし、あとはみんなで一緒にいるから、単純に楽しいというのもあります。アレンジャーさんもいるので、どうしても詰まっちゃったときには解決法を教えてもらったり、二人三脚でギターフレーズを作ったりもできる。いろいろな経験ができて、みんなのスキルも上がったと思うし、いい体験でした。

たけお この作り方をできたのは楽しかったですし、今まで積んできた経験もフィードバックして、その場ですぐに反映できるようになったかなと思います。

──デビューの頃と今とでは、あたらよの音楽性や表現も少しずつ変わってきているように思います。歌詞の言葉にも一人称のものだけでなく、俯瞰で情景を描くような視点を持ったものも増えている気がするんですが、このあたりはバンドが活動を重ねる中で徐々に変わっていったのでしょうか?

ひとみ そうですね。書きたいものが変わってきたというのは自分の中でも明らかにあります。昔ほど恋愛に対して熱を上げて書きたいと思わなくなったのも、その代わりに別の書きたいことが増えてきたというのも事実で。何が影響してそうなったかという具体的な要因は特にないと思うんですけど、人は嫌でも成長してしまう生き物なので、その成長に合わせて心の動きや変化がリアルに出てきたというだけの話なのかなと捉えてますね。

──あたらよのキャッチコピーである「悲しみをたべて育つバンド。」というのは、自分たちの軸として変わってないという感触はある?

ひとみ 変わってないですね。私は相変わらずそう思います。

──その「悲しみ」というものに対しての角度とか解像度が変わってきたかもしれない、と。

ひとみ それはあると思います。

「元気が出る」「明日からがんばろう」と感じてもらうよりも

──今作のタイトル「泡沫の夢は幻に」の由来は?

ひとみ これは「泡沫夢幻」という四字熟語から着想を得て決めました。いわゆる水の泡とか、幻みたいにはかないものを今回のアルバムでは描きたかったんです。「夢幻」という言葉にも、人生のはかなさという意味も入っている。そういうことを表そうと思いました。

──今回のミニアルバム、どんな作品に仕上がったと思いますか?

たけお どの曲にも共通して夢という題材があって、その夢の形にもそれぞれの意味がある。それを表現するために、1つひとつ今までにない新鮮な曲ができたと思います。

まーしー 弱さに立ち向かう勇気とか葛藤が描かれた作品だと思います。死に対して向き合わなきゃいけない。でも葛藤して、自分の弱い部分にどうしても引き戻されてしまう。その間を描いているんです。特に5曲目の「溺れている」はそうですね。「生きてきた証1つ持っていかなきゃ」というサビの歌詞にも、死や見えないものに対しての葛藤がある。聴いた人によっていろいろ感じ方が違う曲が入っている作品になったと思います。

ひとみ 私はこの作品で、今までよりもさらに踏み込んだことを書きました。今までもちゃんと思ったことを書いていたし、心の中をえぐるような思いで歌詞を紡いでいたのは事実ですけど、今回はさらにその奥というか、本当は人には見せたくない感情までしっかりすくい取った曲がたくさんある。私としては、聴いてくれた人が「元気が出る」とか「明日からがんばろう」と感じる必要は別にないと思ってるんです。それよりも、このアルバムを通して「私、1人じゃなかった」と思ってもらえたらうれしいです。心の奥底にある人に見せたくない感情を歌にして紡ぐということは、私にとっては一種のデトックスみたいな作業で。ありがたいことに、それを聴いて「救われました」とか「支えになってます」と言ってくれる人たちがいることも、今まで活動してきた中で気付かせてもらってるので。「私だけじゃなかった」と思ってもらえたら、私はすごくうれしい。そんなアルバムです。

──わかりました。作品について深いところまで聞かせていただいたと思いますので、最後に1つだけカジュアルな質問をさせてください。皆さんが最近ハマってる小説やマンガやアニメ、好きな作品はなんですか?

まーしー ひとみにいろいろ教えてもらってよく小説を読むんですけれど、今は三秋縋さんの作品がすごく好きです。どれも読んだときに季節を感じるし、死を扱っている作品も多い。バンドで表現したいことと似たものも感じます。次々読みたくなってしまうので、全作品を買って読みました。中でも「君の話」と「三日間の幸福」は、何回も読み返すくらい面白いです。

たけお 僕は最近のものではないんですが、「プラスティック・メモリーズ」というアニメがすごく好きです。近未来を描いたSFの作品で、すごくいい話です。

ひとみ 最近は「プロジェクト・ヘイル・メアリー」という小説にめちゃくちゃハマりました。「オデッセイ」という映画の原作の「火星の人」を書いてるアンディ・ウィアーさんが執筆された本なんですけど、これが本当にものすごく面白くて。感動冷めやらずという感じです。

次のページ »

「泡沫の夢は幻に」全曲解説テキスト+あたらよコメント