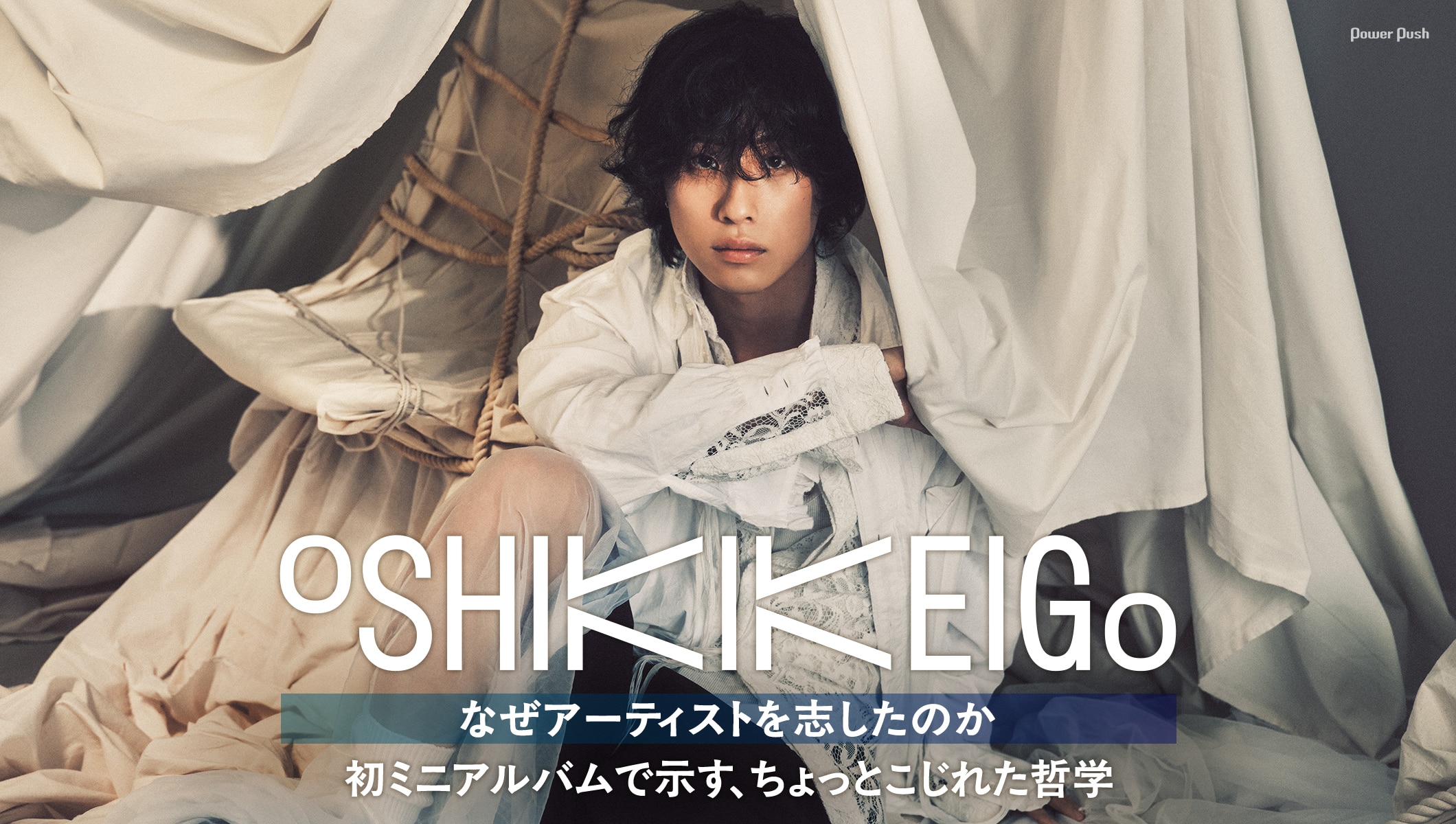

ソングライティング、トラックメイクなどセルフプロデュースで楽曲制作を行うソロアーティストOSHIKIKEIGOがメジャーデビューから約半年、キャリア初となるミニアルバム「BOARDING PASS」を配信リリースした。

搭乗券という意味の「BOARDING PASS」には、メジャーデビュー曲「モナリザ」やテレビアニメ「フェルマーの料理」のオープニング主題歌「メイラード」、比喩することをテーマにした新曲「喩えて」など全8曲が収録されている。「家から3歩で山」と言うほどの田舎で過ごしていたOSHIKIKEIGOがアーティストを夢見たきっかけは? 音楽ナタリーでは謎に包まれた彼のルーツを紐解き、ミニアルバムの制作過程について話を聞いた。

取材・文 / 森朋之

みんなギターじゃバンドにならない

──ミニアルバム「BOARDING PASS」、素晴らしいです。OSHIKIKEIGOさんにしかない独創性と、誰もが楽しめる間口の広いポップネスが共存していて。

ありがとうございます。欲しい言葉をいただけたので、もう取材はこれで終わっていいかなという気がしてます(笑)。

──(笑)。オリジナル曲を作り始めたのはいつ頃ですか?

中3か高1くらいですね。小学校の低学年でピアノを始めて、高学年でギターを弾き始めたんですけど、習い事レベルだったというか。クリエイティブに関しては、中3のときに音楽理論を学び始めて、高校でDAWのソフトを買ってからですね。

──音楽理論が先だったんですね。

パソコンって高いじゃないですか。親に頼んで買ってもらうしかなくて、「高校の入学祝いね」と約束していたから、その前にやれることと言ったら音楽理論を学ぶことだったんですよ。正しい知識なのかどうかわからないこともあるんですけど、YouTubeとかでいろんな人が教えてくれるので、まずはそれを参考にしていました。音楽の専門学校にも行ったので、そこで先生に話を聞いたり、自分でDAWを触ったりして。

──なるほど。バンドをやろうと思ったことは?

やりたいと思ったことはあります。高校に入ったばかりの頃に、学校でも音楽に触れたほうが楽しいだろうなと思って。学校に軽音楽部がなかったので、音楽をやってみたい人を集めたんですけど、みんなギターをやりたがって、これじゃあバンドにならないなと(笑)。顧問の先生を見つけるのも大変だったし、バンドはあきらめて、授業を終わったらすぐ家に帰ってDAWでしたね。

──ずっと1人で? 地元はどんな場所だったんですか?

はい。だいぶ田舎で、家から3歩で山なんですよ。小さい頃は森の中を散策して遊んでたり、漆でかぶれたりしてました(笑)。

図面に書き出して構造を理解

──すると当然、近所にはライブハウスなどもなく。そういう環境の中で、どうしてアーティストを志したんですか?

そこは自分でも若干ヘンだなと思うんですけど、中3で進路を決めるときに、「ゴールを定めたほうがいいな」と思って。ゴールから逆算して、今やることを決めたほうが合理的じゃないですか。で、自分が一番やりたいこと、自分が持っているもの、人生の楽しさをベン図にして、重なったのが音楽だったんですよ。その日のうちに、親に「音楽でいくから」と宣言して、「何言ってんの?」みたいな(笑)。ただ、そこから全力でしたね。

──すごくロジカルですね。

そうかもしれないですね。今は素晴らしい時代……かどうかわらないですけど(笑)、集合知というか、インターネットを使えばいろんな人が教えてくれるじゃないですか。調べてるうちに「まず理論を頭に入れるべきだな」と思ったし、そこから順番にやっていって。誰かに相談したわけじゃないから、みんなこういう手順で音楽を作ってるんだろうなと思ってたら、そうでもなかったみたいです。

──リスナーとしてはどんな音楽を聴いてたんですか?

小学校のときは楽器をやらされている感じがあって、音楽があまり好きじゃなかったんですよ。なので自主的に聴くことはなかったんですけど、曲を作りたかったら聴かなきゃダメじゃないですか。なので、トップチャートの100位までを全部聴いて。高校のときは、よく図面で楽曲の分析をしてました。

──図面?

はい。好きな曲をヘッドフォンで聴いて、「ボーカルがここにあって、3度の上ハモが乗ってて、キックがあって、ベースがあって、ギターはアルペジオで」みたいなことを図にするんです。さらにベースはどういう音源を使ってるか、鍵盤の音色はどうかということも書き込んで。

──それを続けていれば、楽曲の構造を理解できるし、自分の好みもわかってきそう。

そうですね。楽曲に込める情報量の統制が取れるというのかな。自分で曲を作るときも、例えば「この曲は音数が多いのか、少ないのか」という判断も客観的にできるようになってきて。そういうことを把握しておきたいんですよね。「いい曲を作ろう」と思ったとして──大雑把な言い方ですけど(笑)、ちゃんとゴールを見据えて、自分の中で曲作りのチューニングをしないとダメだと思ってるんです。そもそも音楽の中には、今までにたくさんの人がつないできた情報、みんなで学んできた「これがいい」という集合知が入っていて。それを知らずに曲を作るのは、チューニングしてない楽器で演奏するのと同じなのかなと。

──なるほど。OSHIKIさんにとって“いい曲”とは?

それは……難しいですね。安易なことを言うと危ないのでやめておきます(笑)。ただ、独りよがりな音楽を作るのはやめようとは思ってます。思想性や精神性も込めてますけど、聴いてくれる人たちは僕ではないし、ファーストインプレッションで「いいな」と思ってもらえる部分は絶対に必要だなと。個人的に聴くのは大好きなんですけどね、独りよがりな音楽も。

喜びがあるから悲しみがある

──では、ミニアルバム「BOARDING PASS」について聞かせてください。本作の中で最初に音源をSNS投稿されたのは「オッドアイ」ですが、まずこの曲を発表したのはどうしてですか?

シンプルに初めてのオリジナル曲だからですね。その前はほかの人に歌ってもらってたんですよ。最初はアレンジャー志望みたいなところもあったからそうしてたんですけど、「オッドアイ」は自分で歌うことを前提にして作ったので。

──自分のボーカルに向き合うきっかけにもなった?

そうですね。「オッドアイ」を作る前は、ボーカルに対して気遣いができてなかったなと思いました。以前はもっと複雑なメロディラインが多かったんですよ。コード進行やベースラインとの兼ね合いを考えすぎて難しいメロディになってたんですけど、「オッドアイ」を作ったことで、そこを考え直して。複雑なメロディもそれはそれで面白いんですけどね。

──歌詞は最後に書くんですか?

メロディとほぼ同時ですね。細分化するとフレーズ、メロディ、コードという順番だと思いますけど、あるフレーズを思いついて、そこにメロディとコードが付いてきて。そうやって1小節とか2小節ごとに積み上げていくことが多いです。「オッドアイ」の歌詞もそうですね。まず「オッドアイ」というフレーズが出てきて、これは自分の中でどういう比喩なんだろう?と考えて。左右の眼の色が違うことを指すんですが、そこから僕が常々思っているテーマを入れようと。シンプルに言うと、喜びと悲しみは表裏一体ということですね。喜びがあるから悲しみがあるし、逆も然りで。その絶対的な法則性の中で、「今楽しいのは悲しみがあるからだし、今悲しいのは喜びがあるから」ということを自覚したいというか。「オッドアイ」という比喩を通して、そのテーマで書けるんじゃないかなと考えました。

──OSHIKIさん自身の世界観も含まれているんですね。「オッドアイ」を公開したときの反応についてはどう捉えていますか? 予想通りだったのか、想定以上だったのか。

なんの想定もしてませんでした(笑)。もちろん最大限の力を込めて作った曲なんですが、それがどんな反響を呼ぶのかは、簡単に想像できることじゃないというか。それを予見できる専門の方もいらっしゃると思いますが、僕はそうではないし、どういうリアクションがあるかはそのときの状況にもよるので。

次のページ »

音楽で生活できたら最高、それが実現しつつある