音楽はワープ、小説はマラソン

伊東 僕は、文学と音楽もそうだし、演技、絵画、彫刻なども一緒だと思っていて。何かを表現するための手段が違うだけで、本来は1つだと思うんですよね。だから「家庭教室」を書いてるときも、音楽を作っているときの感覚と変わらなかったんです。

河邉 心境的にも曲を書いているときと同じような感じですか?

伊東 そうですね。違いがあるとすれば、音楽はワープなんです。曲を作り始めて「あそこに行きたい」というゴールが見えると、スッとそこまで行ける。小説は違いますよね。ゴールラインが見えても、なかなかたどり着かない(笑)。

河邉 単純に書くのに時間がかかりますからね(笑)。

伊東 さっき河邉さんが言ったように、小説はマラソンみたいな感じなので。表現したいことを形にするという意味では一緒なんですけどね。生きてると、言いたいことがいっぱい溜まってくるんですよ。それが心の中のタンクにいっぱい入っていて、表現するときはその中に潜っていく感じというか。

──伊東さんは家庭教師の経験があるそうですが、それは「家庭教室」に反映されてますよね?

伊東 それ、聞いちゃいます?(笑) それもありますけど、何割くらいが実体験なのかは言わないでおきます。

河邉 「家庭教室」を読んで感じたのは、歌詞太郎さんの歌詞の世界とも通じていて、当たり前だけど「同じ人が書いてるんだな」ということだったんです。言葉で伝えたいこと、そこから見える景色が一致しているというか。歌詞太郎さんは顔を隠しているし、謎めいたところもあるけど、「こういう人なんだな」というのが立体的に伝わってきたんですよね。きっとファンの皆さんも「歌詞太郎さんはこういう人なんだ」と思ったんじゃないかなと。

伊東 なるほど。歌詞もそうなんですけど、「自分が思っている以上のことは書けない」と思っていて。自分以上のものを表現するテクニックもあるんだろうけど、それは説得力がないと思うんですよ。それは「家庭教室」も同じ。小説を読んでくれた友達にも言われましたからね。「お前、やっぱりああいうことを考えてるんだな」って(笑)。

河邉 これだけ長い小説を書いたら、どうしても人が出ますよね(笑)。

2人の小説の違い

──河邉さんの小説のアプローチは歌詞太郎さんと違っていて、ファンタジーの手法を生かしながら、世界を構築している印象を受けました。

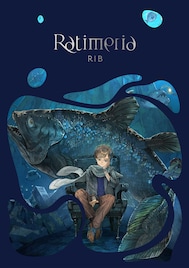

河邉 歌詞もそうなんですけど、「世界を作りたい」という気持ちはありますね。映画作りに近いのかもしれないけど、誰も見たことがない1つの世界を作り上げて、夢を見せたいというか。ライブに対しても、異世界、非日常に連れていって、その中で「この世界は生きる価値があるんだ」ということを感じてほしいんですよね。「夢工場」にも「流星コーリング」にも、そういう要素はあると思います。

伊東 僕らが対談する意味って、そこですよね。作品を作り上げるというゴールは同じなんだけど、スタート地点がまったく違うっていう。河邉さんの小説を読んで、そのことをすごく感じました。「家庭教室」も「夢工場ラムレス」も、帯の文面を作家の中村航さんが書いてくれてるんですけど、その内容が全然違うんです。

──「家庭教室」の帯文は「作者さんのあたたかな声が聞こえてくるようでした」で、「夢工場ラムレス」の帯文は「プロの小説家じゃん!どうして最初から、こんな小説が書けるのかわからない!?」でした。

伊東 河邉さんは文章の構成力がすごく高いんです。本当にきれいな文章で、スッと読める。大学で哲学を学んでいたこともそうだけど、言葉を大事にしている人なんだなと思いました。

河邉 すごくうれしいです。僕は書き上げたあとにけっこう書き直しちゃうんですよ。まず最初から最後まで書いて、その間はまったく読み直さないんです。その後、頭から読み直して、心地いいリズムになるまで整える。それを何度も繰り返すから、編集の方には迷惑かけてるかもしれませんけど。もうね、句読点1つでも気になっちゃうんですよ。本を作る過程で、何かのミスで勝手に改行されてたりすると、「あれ?」って(笑)。

伊東 わかります(笑)。もう1つ、河邉さんの小説から感じたのは「優しい世界を作ろうとしてるんだな」ということ。すごく構築されているんだけど、それは打算とか、よく見せたいということではなくて、優しい世界を作ることにつながっているので。そこを含めて、善人じゃないと書けない小説だと思います。

河邉 ありがとうございます。僕が「家庭教室」を読んだときに感じたことがあって。主人公が自分自身の視点で思ったことが書かれているじゃないですか。物語の結末とは直接関係ないかもしれないけど、その瞬間に感じたことをそのまま話しているというか。それはすごくリアルだし、そういうライブ感からも、歌詞太郎さんの人となりが感じられて。こうやって自分を曝け出しているからこそ、ファンの皆さんにも届くんだろうし、「この感じが自分の小説にも必要なのかも」と思って。あと、東京の匂いがすごくしますよね、「家庭教室」は。僕が神戸出身だから余計に感じるのかもしれないけど。

伊東 リアルな東京を描きたかったんですよ。六本木みたいな都会だけが東京じゃないよと。

新刊で伝えたいのは“喜びと悲しみの両方を抱えて人は生きていく”ということ

──河邉さんの新作「流星コーリング」についても聞かせてください。“広島の高校の天文部”“人工流星”を軸にした物語は、どんなふうに生まれたんですか?

河邉 人工流星のプロジェクトは本当の話で(人工衛星から金属球を打ち出して流れ星のように見せる技術を開発するベンチャー企業が2020年に広島・瀬戸内地域で「人工流れ星」の実験を行う世界初のプロジェクト)、そのニュースを聞いたときにすごくイメージが浮かんだんです。「次のWEAVERのアルバム、どうする?」という話になったときに、そのときに考えていたプロットをいくつかメンバーに渡したら、「流星コーリング」をもとにして制作したいという話になって。もともとWEAVERには星をテーマにした曲がいくつかあるし、ファンの方たちもそうした曲を気に入ってくれていました。そこから本腰を入れて、起承転結を組み立てながら小説を書き上げて。アルバムのことを意識しすぎて、小説がつまらなくなったら本末転倒なので「絶対に面白い小説を書く」という気持ちでしたね。そこはいい意味でわがままにやろうと思って。

伊東 起承転結の作り方が素晴らしいんですよ、「流星コーリング」は。“ここで物語が跳ねるのか!?”とか、ビックリするような仕掛けがあって。読者の方にはぜひ、先入観を持たずに読んでもらたいです。

河邉 わ、ありがとうございます。うれしいです。

伊東 人生にはいろいろなことがあるけど、主人公たちが抱えている悲しさを乗り越えながら進んでいく姿もよくて。やっぱり優しい世界を描く人なんだなと思いました。

河邉 まさに“喜びと悲しみの両方を抱えて人は生きていく”ということを描きたかったんです。喜びだけでもなく、悲しみだけでもなく、両方を受け入れて進んでいくというか。音楽という表現にもそういう救いがあると思うし、小説とCDをリンクさせながら、ファンの方たちが希望を抱いて生きていけるような作品にしたいなと。

伊東 小説を読み進めていて、「なるほど、ここでWEAVERのアルバムをかければいいんだ!」と思うところもありましたからね。あと、細かい話なんですけど、場面によってフォントを変えてますよね?

河邉 そうなんです。過去の話と現在の話が入り混じるので、文字の形も使い分けたいと思って、編集の方にお願いして。

伊東 そこまで考えてるんだ。参ったな(笑)。

──小説を書いたあと、アルバムの楽曲の歌詞に取り掛かったんですか?

河邉 はい。例えば映画の主題歌を作らせてもらうときは、もちろん映画の世界に寄り添うんだけど、バンドの曲として成立させるためのバランスが難しいこともあって。今回の場合は小説も歌詞も自分だから、小説の中の言葉を歌詞に使ったり、小説では描いてなかったシーンを歌詞に入れたり、いろんなことが試せた。すごく大変だったけど、面白かったですね。同じく小説と歌詞の両方を書く歌詞太郎さんがそんな作品を作れば、僕を含めきっとみんな見たいと思いますよ。

伊東 もし「家庭教室」が映像化されたら、主題歌を含めて、「家庭教室」という音楽を作ってみたいんですよね。それはたぶん、“がんばれ”と直接言うのではなくて、聴き手に寄り添ったり、隣にいて同じ方向を見るような音楽になると思いますね。

次のページ »

ファンとの関係

![[Alexandros]インタビュー|信頼と衝動で作り上げた最高傑作](https://ogre.natalie.mu/media/pp/alexandros07/alexandros07_thumb_2.jpg?imwidth=240&imdensity=1)

![[週間アクセスランキング]ノノガ出身者の活躍](https://ogre.natalie.mu/media/news/music/2025/0421/sub8.jpg?impolicy=thumb_fit&width=180&height=180)