9mm Parabellum Bulletの10枚目のオリジナルアルバム「YOU NEED FREEDOM TO BE YOU」が10月23日にリリースされた。

今年結成20周年を迎えた9mm Parabellum Bullet。記念すべきタイミングでリリースされたアルバムは、既発曲「カタルシス」「Brand New Day」のアルバムバージョンに、ジャズ要素を含む「それは魔法」、歌謡曲チックな「幻の光」などのバラエティ豊かな新曲9曲を加えた全11曲入りで、バンドの20年間の歩みを凝縮した内容になっている。

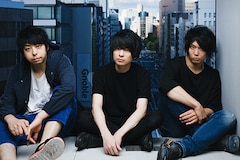

音楽ナタリーでは本作の発売を記念して菅原卓郎(Vo, G)にインタビューし、20周年を迎えた感慨やアルバムの制作エピソードを聞いた。

取材・文 / 西廣智一撮影 / 大川晋児

バンドをやる目的と原動力が同じだった

──今年で結成20周年を迎えた9mmですが、この20年を振り返ると2011年の震災や最近のコロナ禍だったりと、スムーズに活動できない時期もあったかと思います。特に9mmの場合は滝(善充)さんの腕の不調で、一時期ライブ不参加だった期間もありました。それでも歩みを止めることなく、メンバーチェンジせずここまで続けてこられた、その秘訣と言ってしまうと安易かもしれませんが、なぜここまでがんばり続けられたのでしょうか?

バンドをやる目的が「バンドをやること」そのものだったのが、たぶん一番の理由で。目的と原動力が同じだったのがよかったのかなと思っています。確かに滝がライブを休んでいる間は、活動を休止しても誰も文句を言わないんじゃないかとは思いましたが、それでもライブをできる3人でサポートメンバーを迎えて続けていこうと決めて。はっきりといつ戻るとか、希望的観測がそのときあったわけでもないんですけど、その期間も滝は音楽を作り続けることで調子が戻ってきたし、コロナ禍になる前にはちゃんとステージに戻っていた。滝も「バンドをやることが目的です」とずっと前から言っていて、そこが変わっていなかったからこそ、ここまで続いているんだと思います。

──なるほど。これは偶然なのかわからないですけど、9mmが結成された2000年代前半から半ばにかけて活動を始めたバンドって、いい意味でジャンルがバラバラなんですよね。

9mmと凛として時雨、the telephones、THE BAWDIESってまったく違いますものね。僕も最近、いろんなインタビューを受ける中で「同じ時代に生まれたバンドなのに、なんでこんなに全然違うんだろう」と思うようになって。それで考えたんですけど、僕たちはサブスクが台頭してくるよりも前の、ある意味いろんな情報を受け取りやすい世代だったと思うんですよ。海外の情報もCD屋さんや音楽雑誌を通じて、そんなにタイムラグなく得られていたと思うし。あとはちょうど「FUJI ROCK FESTIVAL」や「SUMMER SONIC」が始まって海外のバンドもガンガン来日してくれるようになって、そういうことを享受できるようになった世代だった。好きなものが偏っている人もたくさんいて、その中でも特に尖った人たちがバンド界隈で頭角を現し始めたんじゃないかなと思うんです。

──インターネットが普及し始めた時期とも被りますね。

でも、まだ僕らの世代はCD屋さんや音楽に詳しい友達の存在が超重要だったんじゃないかなと思うんですけどね。SNSやインターネットのメディアによって音楽に対するモチベーションを手に入れてきた感じはあんまりしないので。

誰かの真似じゃないオリジナルなものになりたかった

──あとは、時代的には洋楽 / 邦楽両方に個性的なアーティストが多発したタイミングでもありました。

そうですね。日本のバンドだったらそれこそBLANKEY JET CITY、THEE MICHELLE GUN ELEPHANT、THE YELLOW MONKEY。あとHi-STANDARDとか、「AIR JAM」を通じて知ったバンドたちのことが僕らはみんな好きでしたし。でも、あの頃下北のライブハウスで対バンをすると、ハイスタやKING BROTHERSによく似たバンドと一緒になることも多かったんですね。そういうバンドを目にすると「だったらハイスタを聴けばいいよね」「KING BROTHERSを聴けばいいじゃん」って、本人たちの聞こえないところで話していて(笑)。僕らは誰かの真似じゃないオリジナルなものになりたかったから、特にそこは気を付けていたんです。

──だからなのか、僕も2000年代半ばに9mmと初めて出会ったときに、何者にも例えようのないその独特な存在感に「これはなんだろう?」と衝撃を受けたんです。そういう意味では、9mmは2000年代以降のJ-ROCKシーンにおけるオリジネーターの1つだと思っています。

ありがとうございます。ロックンロールは引用を重ねて成長してきた音楽だから、ブルースから脈々と続く形で同じようなリフをやり続けていたり、歌詞に関しても同じ仕組みをやり続けていたりするじゃないですか。別に僕らもそれをやったっていいと思うんですけど、僕らよりもひと世代上のバンドたちががっつりやっていたから、9mmはあえてやらないというのもあるのかな。もちろん受け継がれてきた音も好きなんですけどね。自分たちらしさを意識しなかったら、今頃9mmはなんだかよくわからない元気なバンドになっていたかもしれない(笑)。

自分だけの“JET CITY”が欲しい

──それでは歌詞に関してはどうでしょう。菅原さんが曲の中に込めるメッセージにおいて、この20年間一貫しているもの、あるいは変化しているものはありますか?

子供の頃からずっと詩を書きたいと思っていて、学生時代は作文を書くか詩を書くか選ばされると、人気のない詩を率先して「やりたい」と言っていたくらいなんです。それがいつしか「音楽をやったら、自分の思いを言葉で表現できるじゃん」と気付いたことでバンドをやりたいと思うようになった。9mmの場合は曲が先にあるので、曲を聴いて感じたことを言葉で表現していくというやり方はずっと変わらないですね。あと、自分の中で大きい影響としてBLANKEY JET CITYの存在があって。ブランキーの歌詞は“JET CITY”という街で起きている出来事なんだという話を、インタビューで読んだかラジオで聴いたかして。「Last Dance」というブランキーの最後のライブのとき、エンドロールで“JET CITY”の登場人物が出てきて。あれを目にしたときに「僕も、自分だけの“JET CITY”が欲しい」と思ったんです。

──なるほど。

自分の“JET CITY”、それはたくさん歌詞を書くことで作られていったのか、曲を演奏していく中で作られていったのか、もしくは最初からあったものを途中で見つけることができたのか、その3つのどれなのか、あるいは全部なのかわからないですけど。そういう感覚というか、歌詞を書くときにストーリーを想像していくことを磨き続けてきた20年間だったなと。それが少しずつ表面化したのが「Black Market Blues」(2009年発表の楽曲)、「名もなきヒーロー」(2019年発表の楽曲)を書いたとき。あとは「BABEL」(2017年発表のアルバム)を作ったときですね。

──「Black Market Blues」の歌詞はどのように取り組んだのでしょうか?

それまでのいしわたり淳治さんプロデュースから離れて、バンドの力だけでやろうとした最初のタイミングで。内心焦りながら「これでいい歌詞が書けなかったら、俺はちょっとダメだな」と思って詞を書きました。そこでなんとかコツをつかんで、これなら自分だけでもできると強く実感できた最初のターニングポイントですね。そこからずっと同じやり方で続けていたんですけど、「BABEL」のときに、滝くんが曲を9割9分くらい完成させた状態でメンバーに「これを演奏してほしい」って渡してきて。ちょうど彼がライブ活動をお休みするタイミングだったんですけど、「ライブができない代わりに、とにかく曲を作るから」と言うので、それに則って歌詞を書こうとしました。「BABEL」の中に「火の鳥」という曲が入っているんですけど、アルバム自体を手塚治虫の「火の鳥」のような構成にしたかったというか、全曲がつながっている世界を描こうと思った1枚ですね。

次のページ »

今なら素直な気持ちを曲にしてもいいんじゃないかと思った